目录

快速导航-

封面人物 | 持续推动清真餐饮健康发展

封面人物 | 持续推动清真餐饮健康发展

-

禽兽食鉴 | 鸭:美馔多多 滋补有道

禽兽食鉴 | 鸭:美馔多多 滋补有道

-

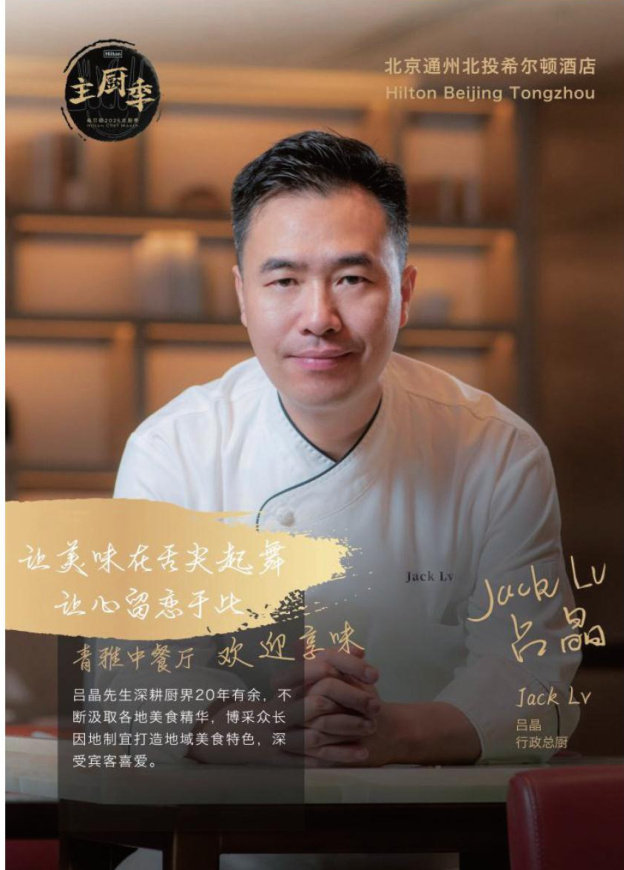

食业匠人 | 青雅中餐厅行政总厨吕晶:用通州荷塘美味解锁舌尖记忆密钥

食业匠人 | 青雅中餐厅行政总厨吕晶:用通州荷塘美味解锁舌尖记忆密钥

-

食业匠人 | 食雕匠人卢志刚:以刀为笔,刻绘岁月里的舌尖艺术

食业匠人 | 食雕匠人卢志刚:以刀为笔,刻绘岁月里的舌尖艺术

-

美食烹饪 | 适合疱疹患者的十二款营养美食

美食烹饪 | 适合疱疹患者的十二款营养美食

-

饮食文化 | 烤串流行史

饮食文化 | 烤串流行史

-

饮食文化 | 《水浒传》饮馔拾零

饮食文化 | 《水浒传》饮馔拾零

-

饮食文化 | 飘香三千年的小米豆沫

饮食文化 | 飘香三千年的小米豆沫

-

饮食文化 | 承载五千年农耕文明记忆的小米煎饼

饮食文化 | 承载五千年农耕文明记忆的小米煎饼

-

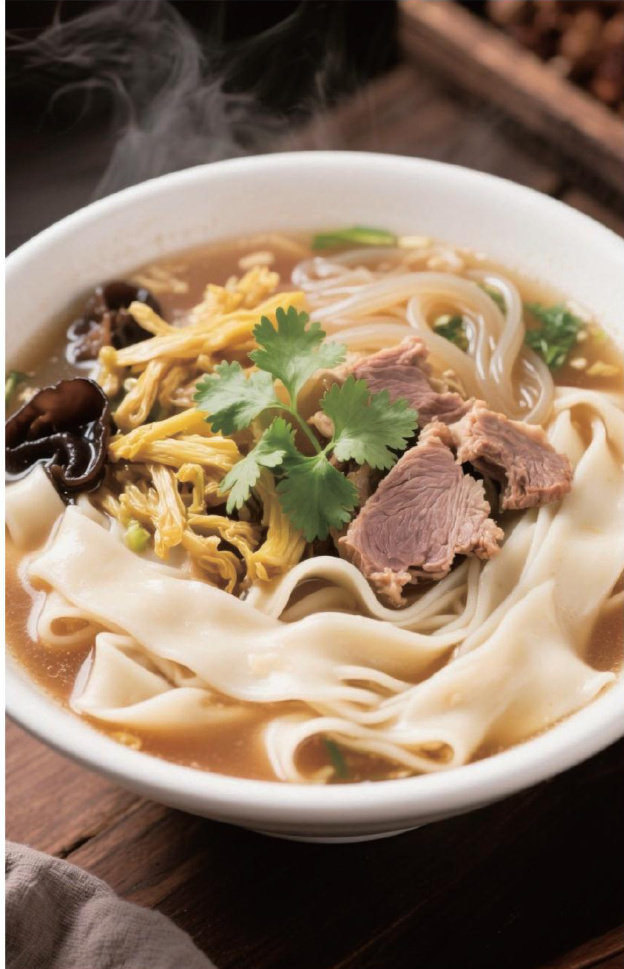

饮食文化 | 河南烩面考

饮食文化 | 河南烩面考

-

养生食疗 | “解毒草”紫花地丁

养生食疗 | “解毒草”紫花地丁

-

养生食疗 | 生姜:厨房里的“养生专家”

养生食疗 | 生姜:厨房里的“养生专家”

-

养生食疗 | 姜黄:血管的“清道夫"

养生食疗 | 姜黄:血管的“清道夫"

-

养生食疗 | 橙色“宝藏美食”胡萝卜

养生食疗 | 橙色“宝藏美食”胡萝卜

-

养生食疗 | “君子菜”苦瓜

养生食疗 | “君子菜”苦瓜

-

营养课堂 | 蔬果保鲜有妙招

营养课堂 | 蔬果保鲜有妙招

-

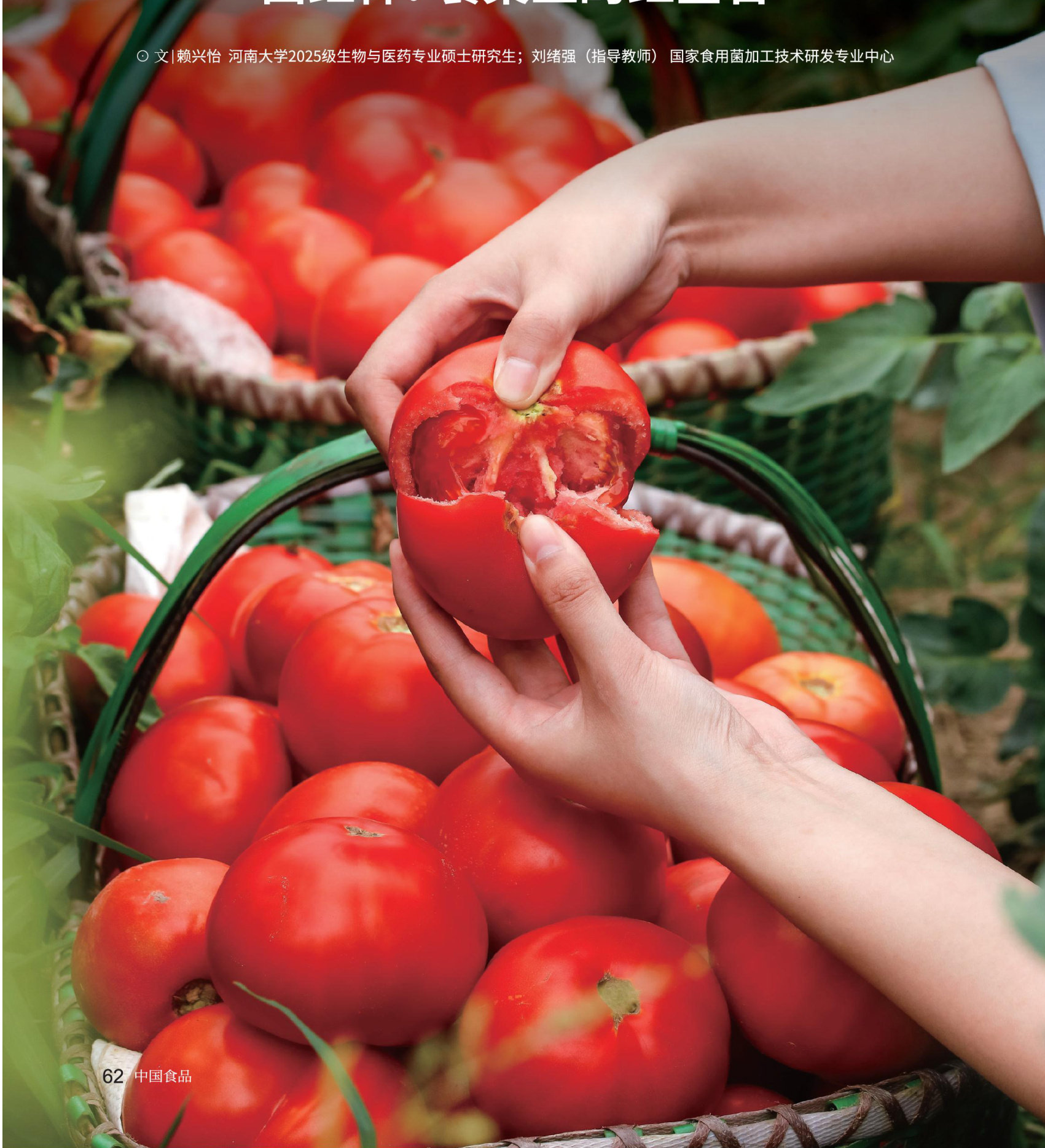

营养课堂 | 西红柿:餐桌上的红宝石

营养课堂 | 西红柿:餐桌上的红宝石

-

营养课堂 | 解读“超级食物”藜麦的营养密码

营养课堂 | 解读“超级食物”藜麦的营养密码

-

营养课堂 | 苹果:从日常水果到健康守护者

营养课堂 | 苹果:从日常水果到健康守护者

-

营养课堂 | 向日葵:向阳而生的健康馈赠者

营养课堂 | 向日葵:向阳而生的健康馈赠者

-

营养课堂 | 科学解读“一粥一菜”的营养价值

营养课堂 | 科学解读“一粥一菜”的营养价值

-

主动健康 | 远离十大厨房操作误区守护全家人的生命健康

主动健康 | 远离十大厨房操作误区守护全家人的生命健康

-

记忆“食”刻 | 自酿葡萄酒,祈报三春晖

记忆“食”刻 | 自酿葡萄酒,祈报三春晖

-

记忆“食”刻 | 栗香秋意浓

记忆“食”刻 | 栗香秋意浓

-

记忆“食”刻 | 魂牵梦萦芋头情

记忆“食”刻 | 魂牵梦萦芋头情

-

记忆“食”刻 | 一碗清粥伴半生

记忆“食”刻 | 一碗清粥伴半生

-

记忆“食”刻 | 最馋妈妈的汤圆香

记忆“食”刻 | 最馋妈妈的汤圆香

-

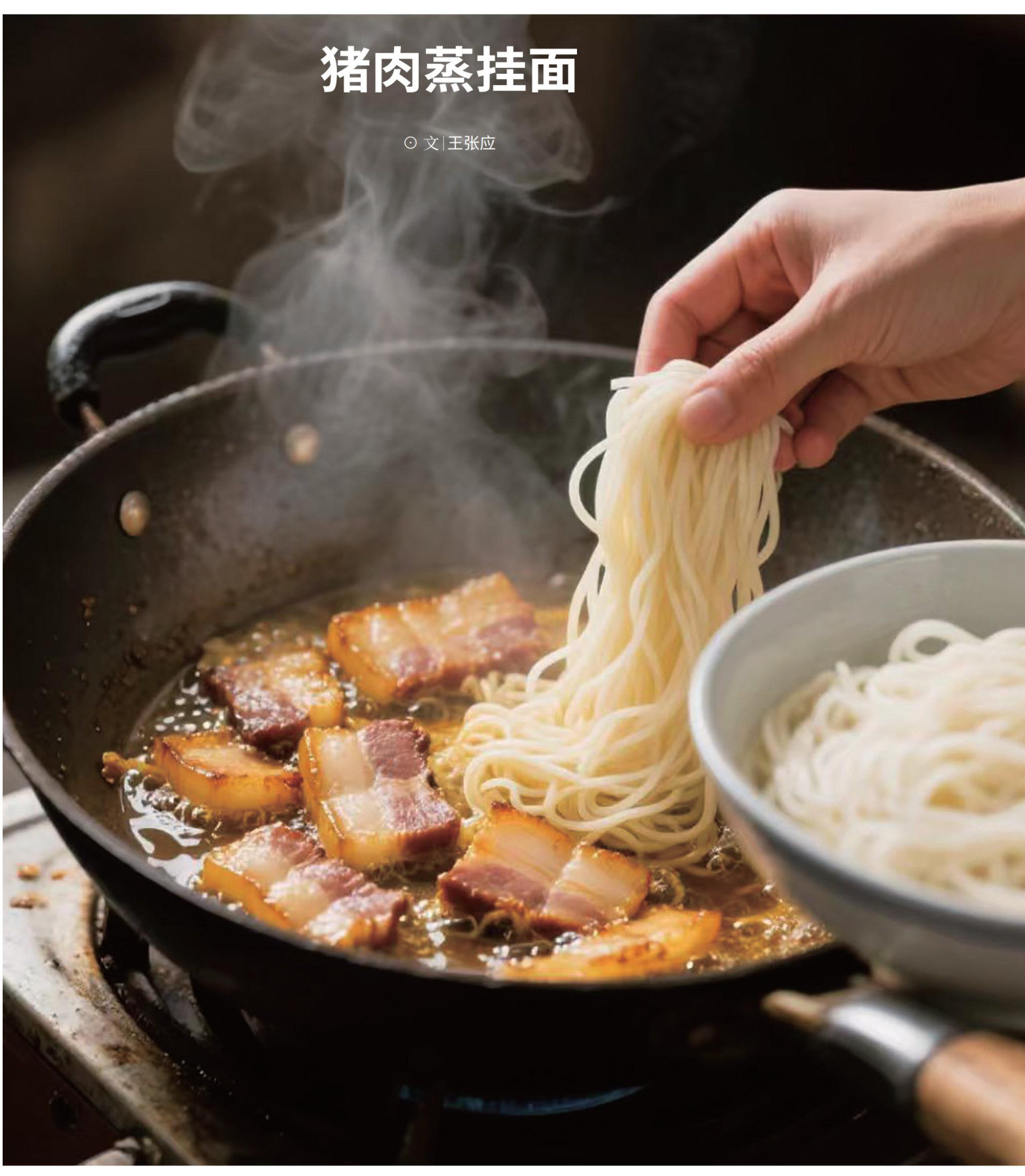

记忆“食”刻 | 猪肉蒸挂面

记忆“食”刻 | 猪肉蒸挂面

-

记忆“食”刻 | 舌尖上的巴河九孔藕

记忆“食”刻 | 舌尖上的巴河九孔藕

-

记忆“食”刻 | 埋藏在记忆深处的芝麻叶豆面条

记忆“食”刻 | 埋藏在记忆深处的芝麻叶豆面条

-

记忆“食”刻 | 川渝酸蚱肉

记忆“食”刻 | 川渝酸蚱肉

-

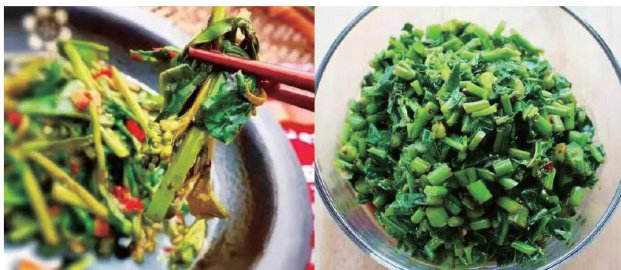

记忆“食”刻 | 令岁月生香的冲菜

记忆“食”刻 | 令岁月生香的冲菜

-

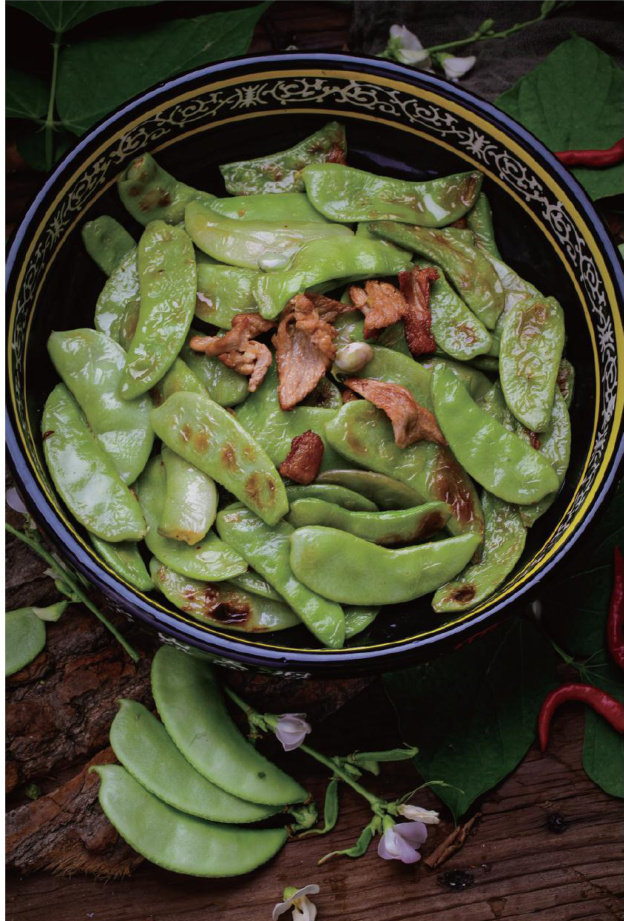

记忆“食”刻 | 眉豆芬芳,母爱长长

记忆“食”刻 | 眉豆芬芳,母爱长长

-

记忆“食”刻 | 难忘儿时玉米粑的味道

记忆“食”刻 | 难忘儿时玉米粑的味道

-

记忆“食”刻 | 别具风味的瑶家烧竹筒饭

记忆“食”刻 | 别具风味的瑶家烧竹筒饭

-

记忆“食”刻 | 蒲香氤氩

记忆“食”刻 | 蒲香氤氩

-

记忆“食”刻 | 伴着凉风的初秋晚餐

记忆“食”刻 | 伴着凉风的初秋晚餐

-

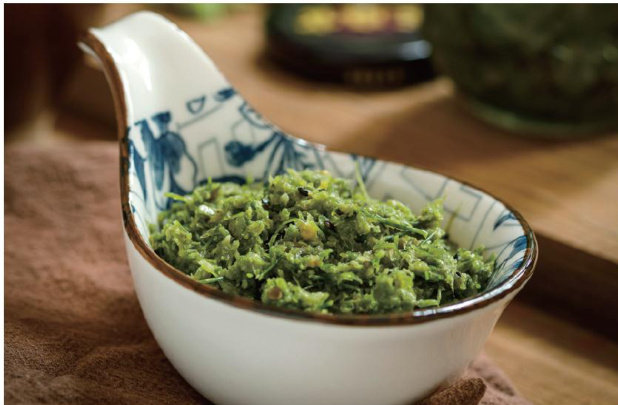

记忆“食”刻 | “母亲牌” 韭花酱

记忆“食”刻 | “母亲牌” 韭花酱

-

记忆“食”刻 | 秋日里的蒲公英

记忆“食”刻 | 秋日里的蒲公英

-

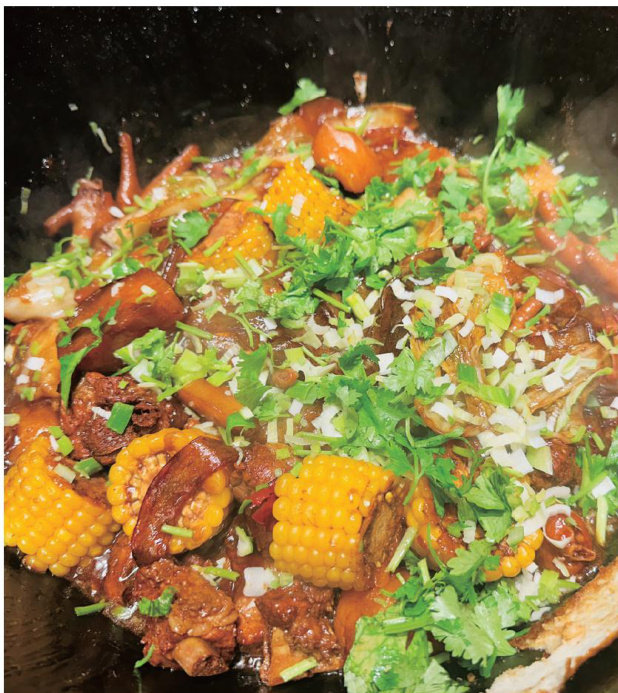

记忆“食”刻 | 热腾腾的东北铁锅炖

记忆“食”刻 | 热腾腾的东北铁锅炖

-

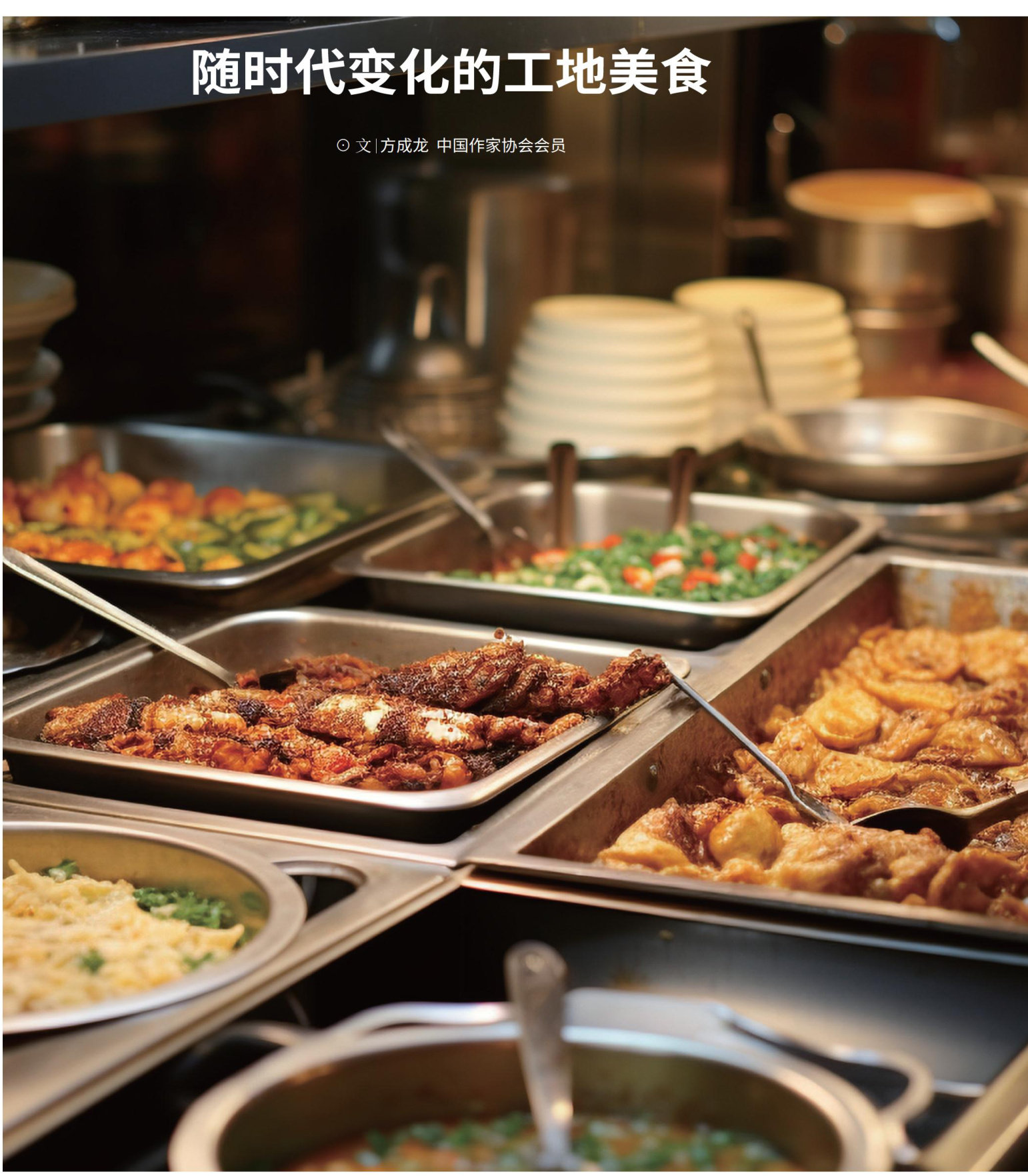

记忆“食”刻 | 随时代变化的工地美食

记忆“食”刻 | 随时代变化的工地美食

-

记忆“食”刻 | 农家锅巴粥里的米香与乡愁

记忆“食”刻 | 农家锅巴粥里的米香与乡愁

-

美食说 | 干煸蚕蛹:勇气与美味的绝唱

美食说 | 干煸蚕蛹:勇气与美味的绝唱

-

美食说 | 芫萎:烟火人间的一抹芬芳

美食说 | 芫萎:烟火人间的一抹芬芳

-

美食说 | 粥食记

美食说 | 粥食记

-

美食说 | 充满泥土气息的荸荠

美食说 | 充满泥土气息的荸荠

-

名人食事 | 中国导演舌尖上的美食江湖

名人食事 | 中国导演舌尖上的美食江湖

-

美食地理 | 难忘海南椰子鸡

美食地理 | 难忘海南椰子鸡

-

美食地理 | 平乐十八酿

美食地理 | 平乐十八酿

-

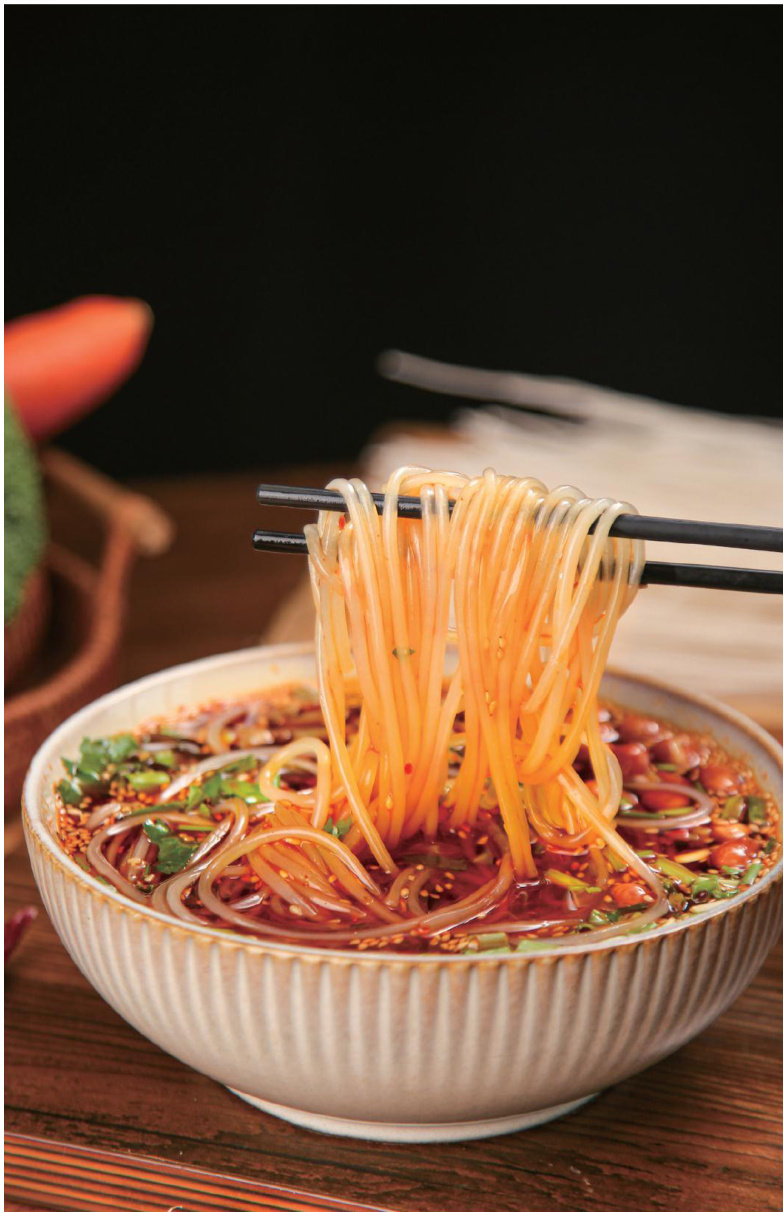

美食地理 | 让你过把瘾的重庆酸辣粉

美食地理 | 让你过把瘾的重庆酸辣粉

-

美食地理 | 潮州饮食中的各色蘸料

美食地理 | 潮州饮食中的各色蘸料

-

美食地理 | 广西北海:海韵滋味的千年沉醉

美食地理 | 广西北海:海韵滋味的千年沉醉

-

美食地理 | 高安挂面里的光阴故事

美食地理 | 高安挂面里的光阴故事

-

美食地理 | 金堂兰烘糕

美食地理 | 金堂兰烘糕

-

美食地理 | 酸香牛脚子

美食地理 | 酸香牛脚子

-

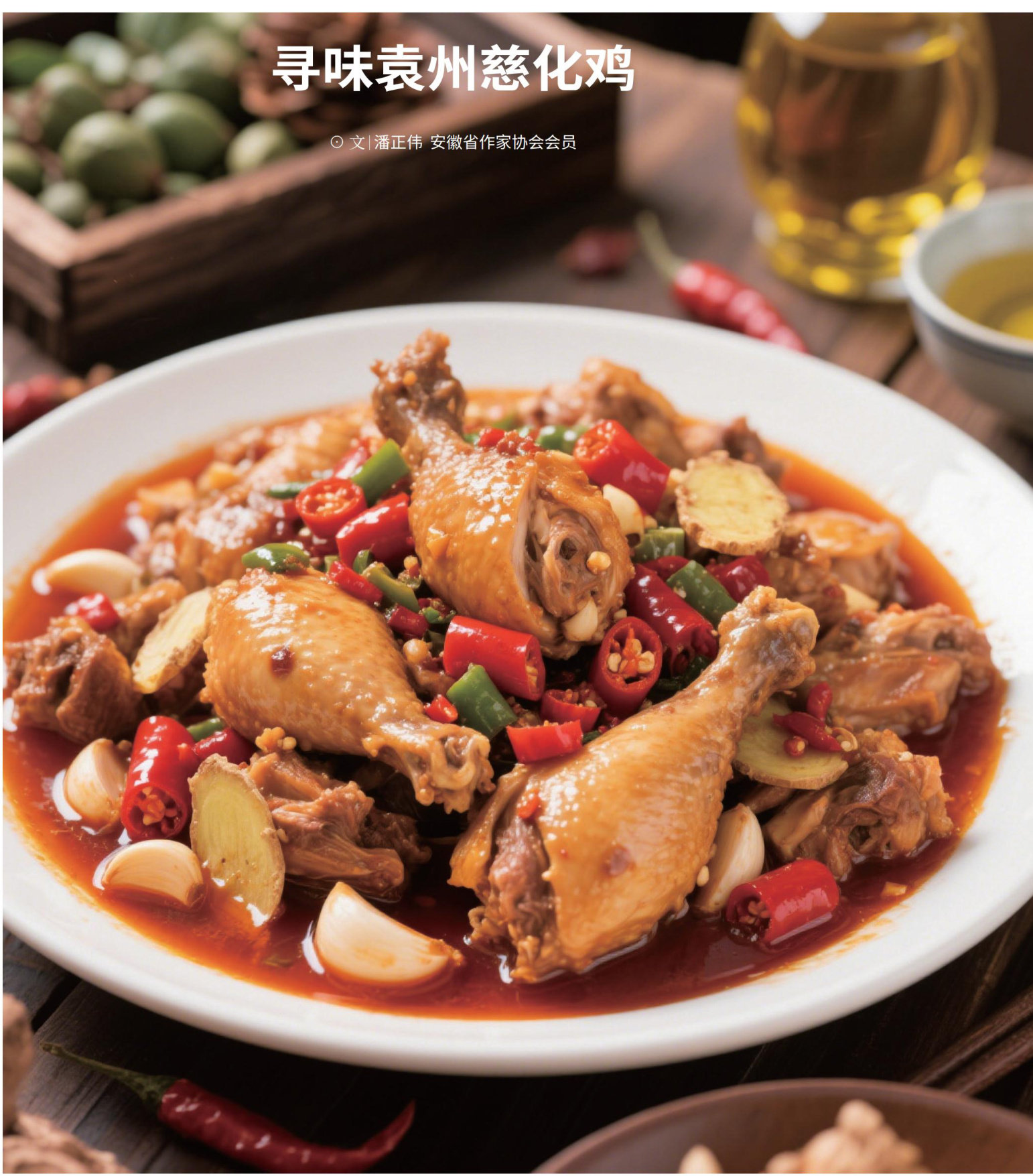

美食地理 | 寻味袁州慈化鸡

美食地理 | 寻味袁州慈化鸡

-

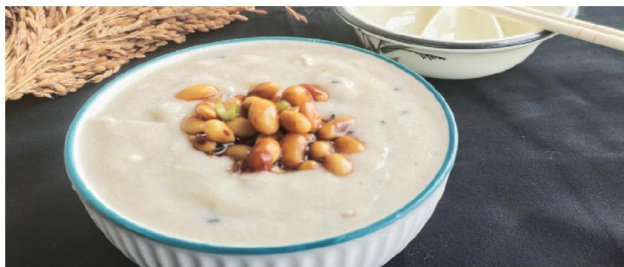

美食地理 | 河南“妈糊 ”

美食地理 | 河南“妈糊 ”

-

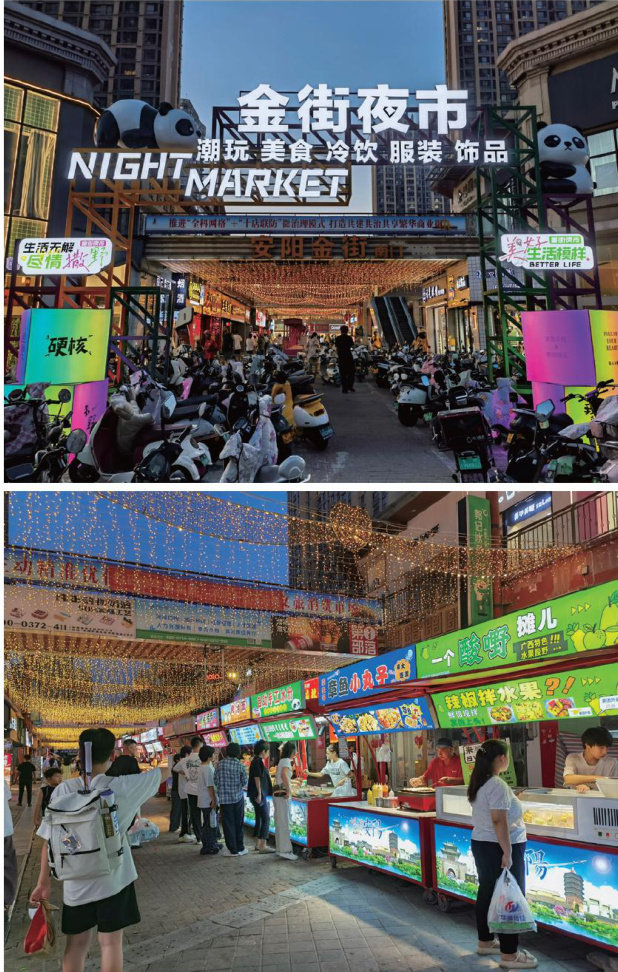

美食地理 | 金街夜市的美食诱惑

美食地理 | 金街夜市的美食诱惑

-

美食地理 | 陕西非遗美食之潼关酱菜

美食地理 | 陕西非遗美食之潼关酱菜

-

美食地理 | 赤峰小米对夹

美食地理 | 赤峰小米对夹

-

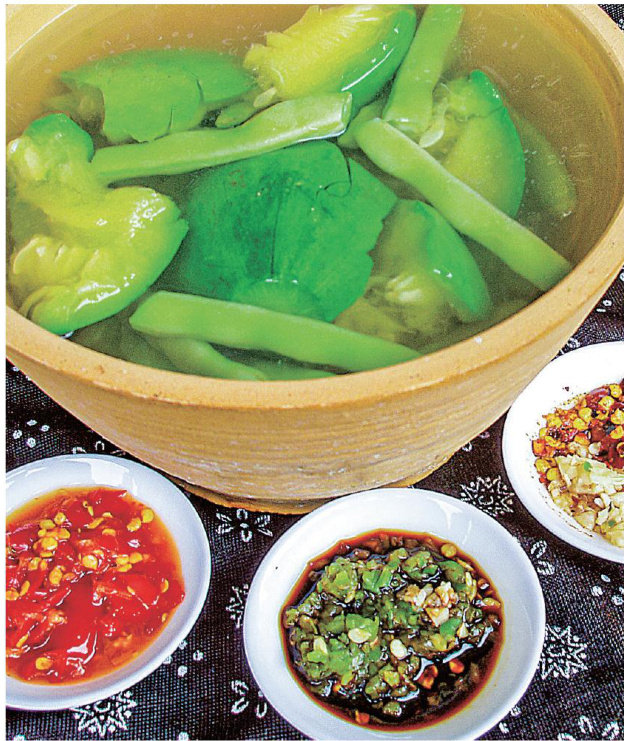

美食地理 | 贵州“省汤”素瓜豆汤

美食地理 | 贵州“省汤”素瓜豆汤

-

美食地理 | 西安美食瑰宝“葫芦头”

美食地理 | 西安美食瑰宝“葫芦头”

-

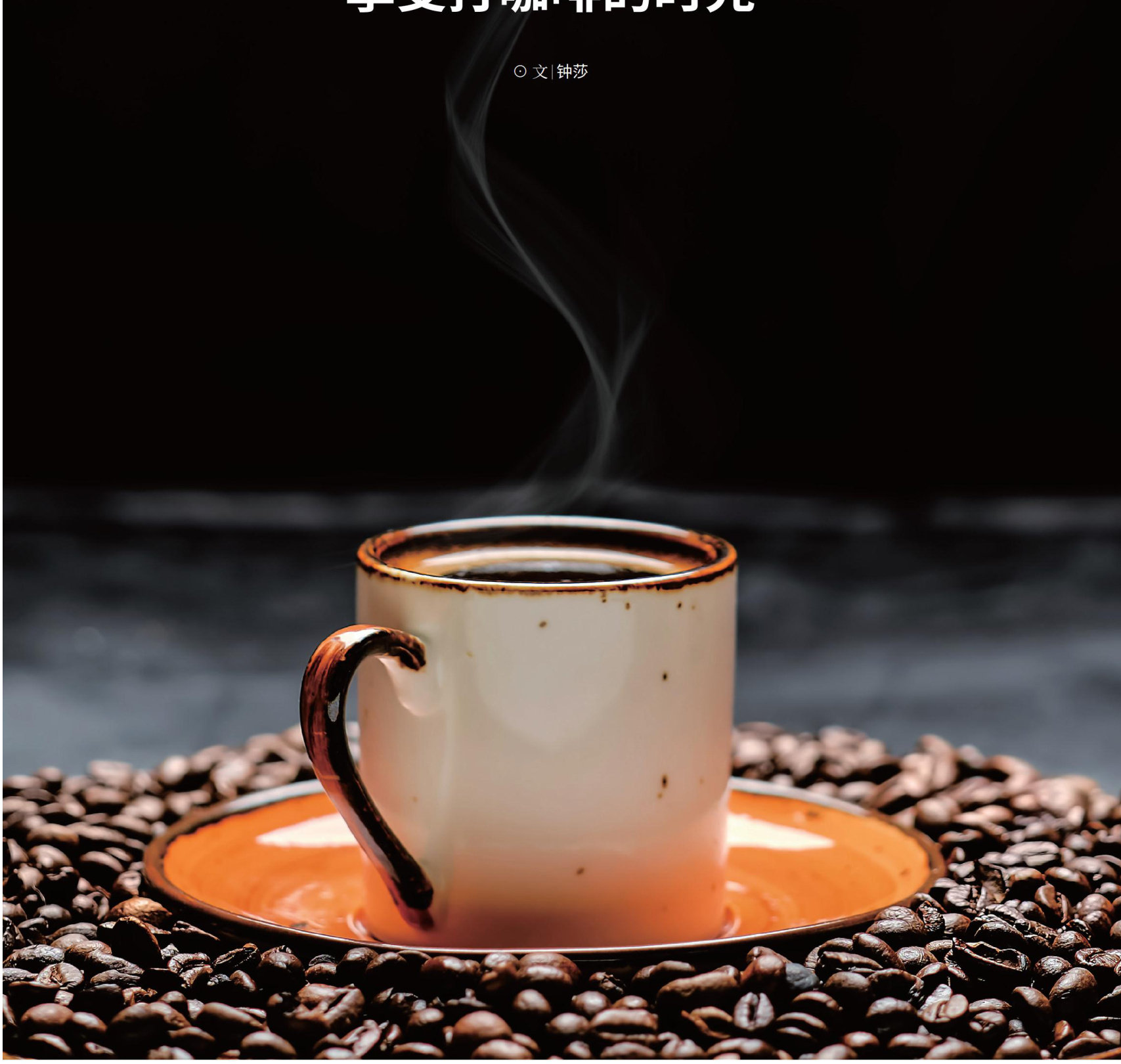

茶咖时光 | 享受打咖啡的时光

茶咖时光 | 享受打咖啡的时光

-

茶咖时光 | 金银花茶:跨越两千年的一口回甘

茶咖时光 | 金银花茶:跨越两千年的一口回甘

过往期刊

更多-

中国食品

2025年23期 -

中国食品

2025年22期 -

中国食品

2025年21期 -

中国食品

2025年20期 -

中国食品

2025年19期 -

中国食品

2025年18期 -

中国食品

2025年17期 -

中国食品

2025年16期 -

中国食品

2025年15期 -

中国食品

2025年14期 -

中国食品

2025年13期 -

中国食品

2025年12期 -

中国食品

2025年11期 -

中国食品

2025年10期 -

中国食品

2025年09期 -

中国食品

2025年08期 -

中国食品

2025年07期 -

中国食品

2025年06期 -

中国食品

2025年05期 -

中国食品

2025年04期 -

中国食品

2025年03期 -

中国食品

2025年02期 -

中国食品

2025年01期

登录

登录