目录

快速导航-

卷首 | 数智技术赋能,提升思政引领力

卷首 | 数智技术赋能,提升思政引领力

-

专题 | 创新技术应用场景 拓展思政教育路径

专题 | 创新技术应用场景 拓展思政教育路径

-

专题 | 数智技术赋能思政教育

专题 | 数智技术赋能思政教育

-

专题 | 数智技术赋能爱国主义教育的创新实践

专题 | 数智技术赋能爱国主义教育的创新实践

-

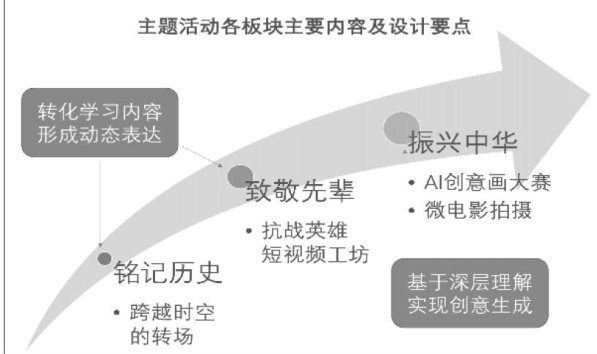

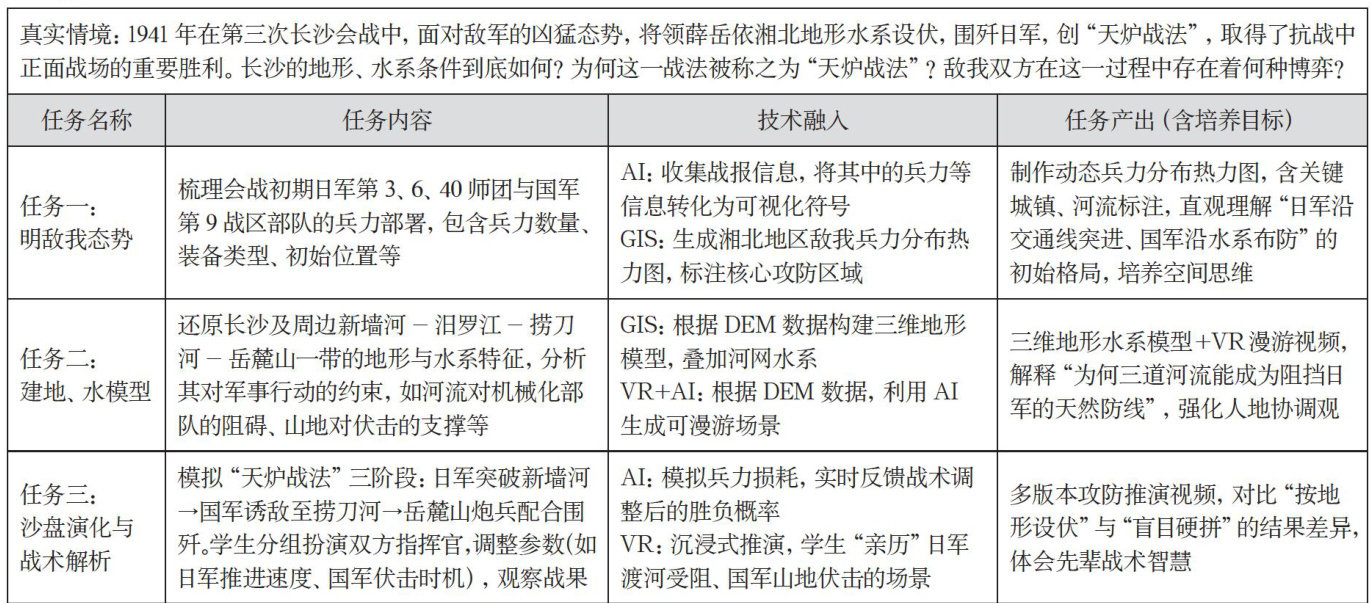

专题 | 数智技术赋能地理视角下的抗战精神传承

专题 | 数智技术赋能地理视角下的抗战精神传承

-

专栏 | 从传递到生成

专栏 | 从传递到生成

-

专栏 | 人工智能:在盛夏里触摸春天

专栏 | 人工智能:在盛夏里触摸春天

-

专栏 | 人工与智能的相爱相杀

专栏 | 人工与智能的相爱相杀

-

课标探索 | 咬定青山不放松,笑迎东西南北风

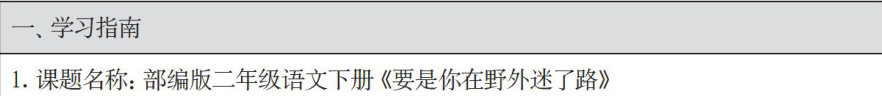

课标探索 | 咬定青山不放松,笑迎东西南北风

-

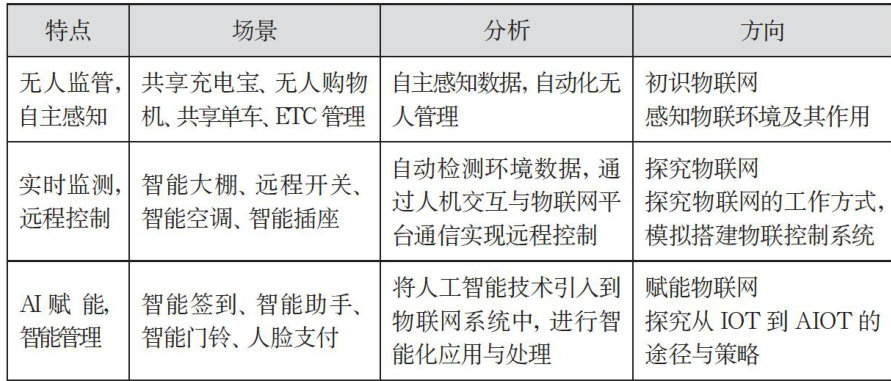

课标探索 | 了解“万物互联”,探究物联世界

课标探索 | 了解“万物互联”,探究物联世界

-

课标探索 | 初中信息科技“物联网实践与探索”模块教学实施建议

课标探索 | 初中信息科技“物联网实践与探索”模块教学实施建议

-

课标探索 | 八年级“物联网实践与探索”模块教学整体设计思路解读

课标探索 | 八年级“物联网实践与探索”模块教学整体设计思路解读

-

教研视点 | 深度学习视域下的高中信息技术单元整体教学设计研究

教研视点 | 深度学习视域下的高中信息技术单元整体教学设计研究

-

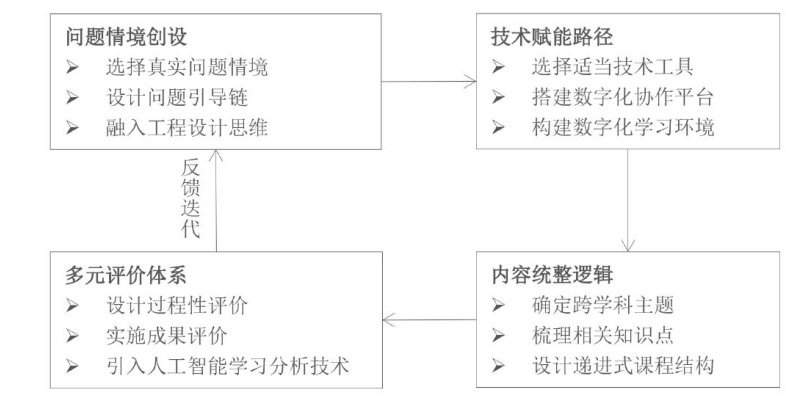

教研视点 | 工程教育背景下信息技术跨学科教学路径创新研究

教研视点 | 工程教育背景下信息技术跨学科教学路径创新研究

-

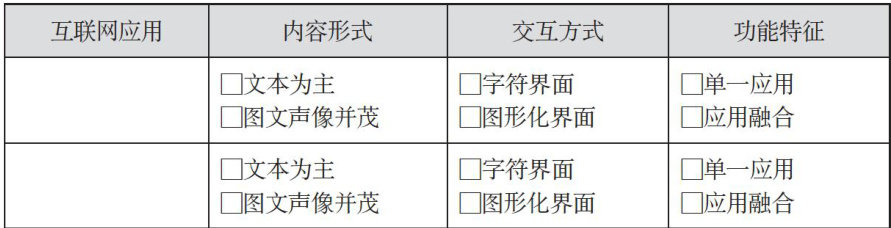

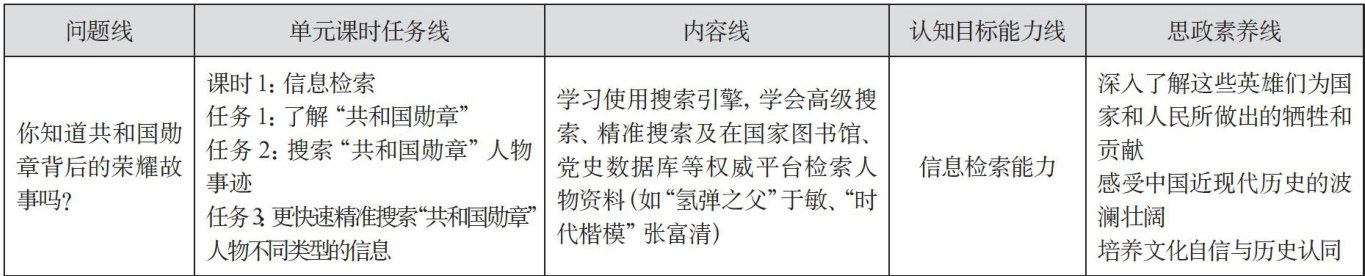

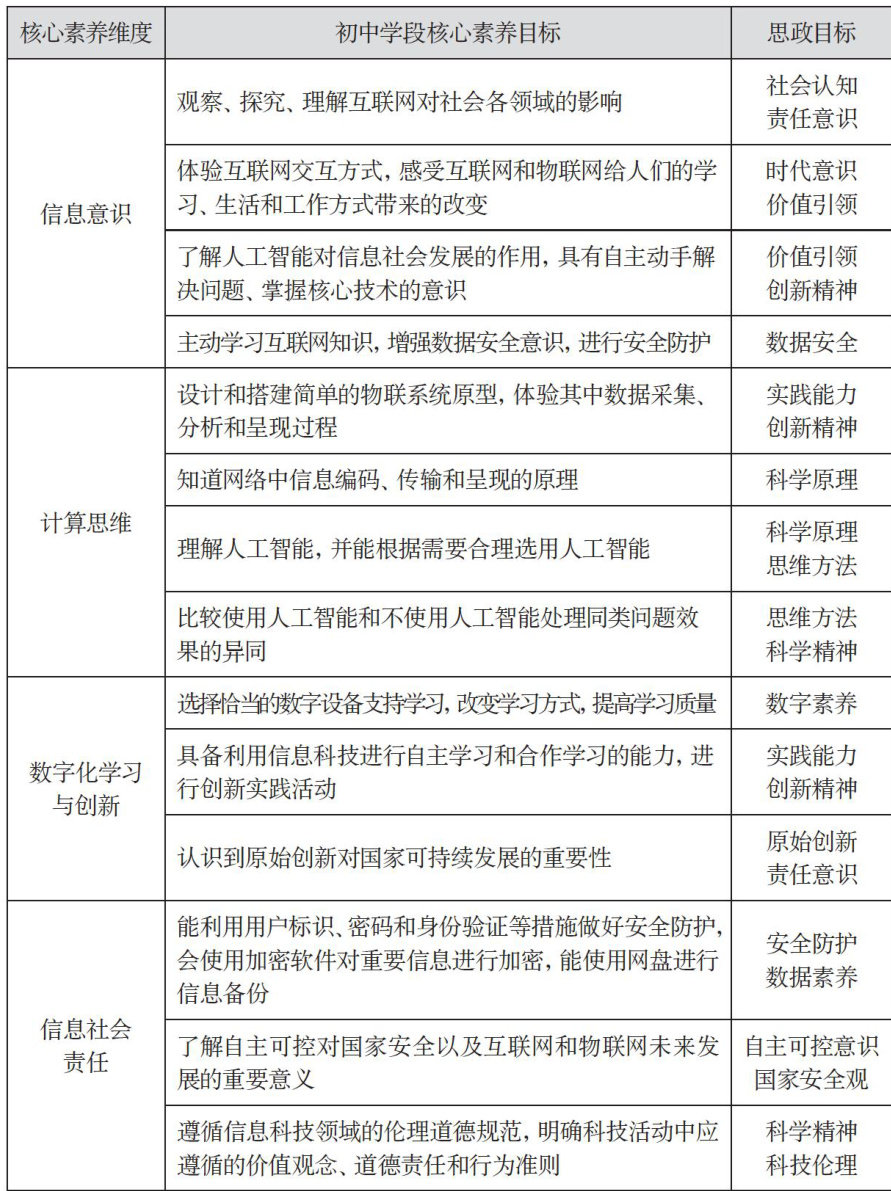

教研视点 | 初中信息科技“互联网应用与创新”模块教学设计策略探究

教研视点 | 初中信息科技“互联网应用与创新”模块教学设计策略探究

-

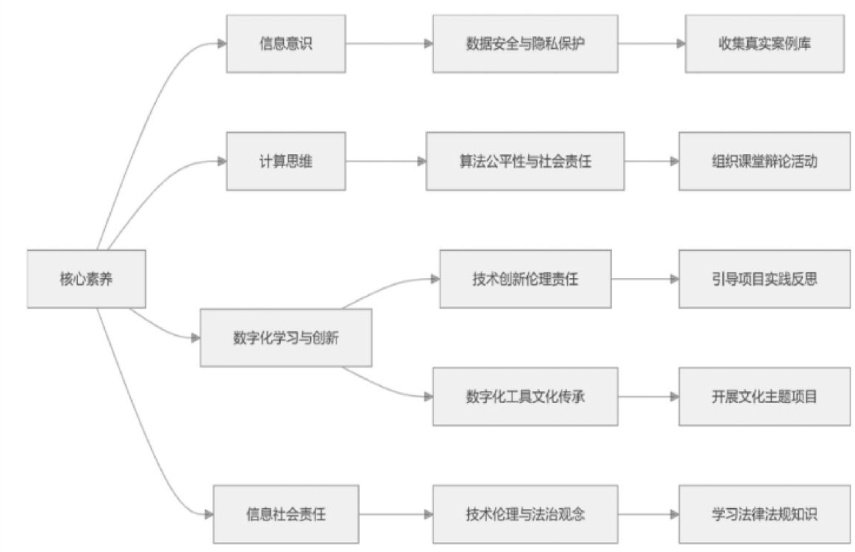

教研视点 | 信息技术课堂植入“伦理芯片”技术与思政融合探索

教研视点 | 信息技术课堂植入“伦理芯片”技术与思政融合探索

-

教研视点 | 思政融合视域下的初中信息科技大单元教学

教研视点 | 思政融合视域下的初中信息科技大单元教学

-

教研视点 | “启智润心”视域下初中信息科技践行课程思政的教学路径探索

教研视点 | “启智润心”视域下初中信息科技践行课程思政的教学路径探索

-

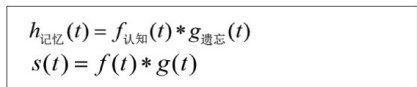

课程教学 | 基于原理探究的人工智能单元实验设计与实践

课程教学 | 基于原理探究的人工智能单元实验设计与实践

-

课程教学 | 五链融合的人工智能跨学科主题单元设计研究

课程教学 | 五链融合的人工智能跨学科主题单元设计研究

-

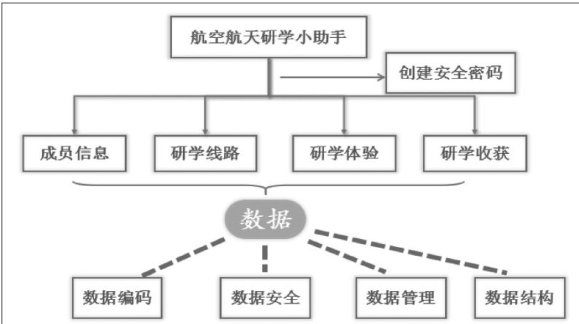

课程教学 | 基于生成式人工智能开发的小程序在信息科技教学中的应用

课程教学 | 基于生成式人工智能开发的小程序在信息科技教学中的应用

-

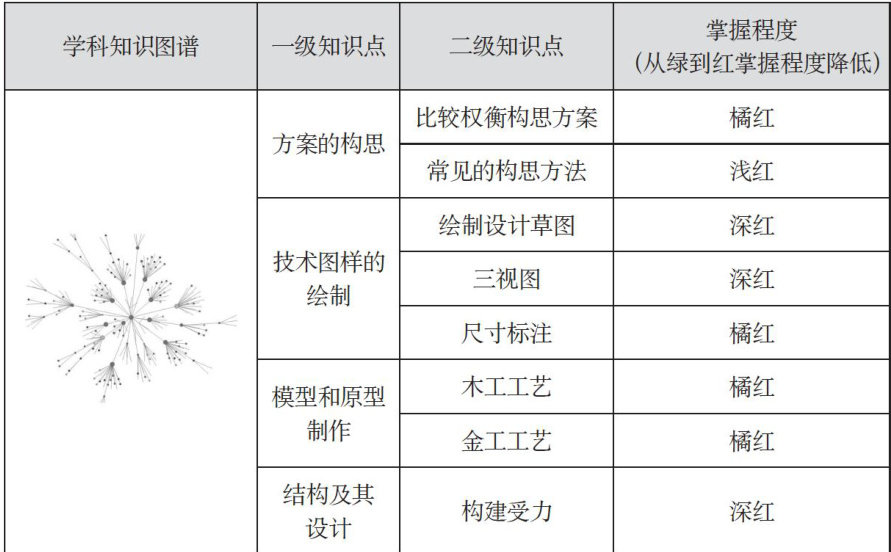

课程教学 | 生成式人工智能支持下以学习为中心的单元设计与实施

课程教学 | 生成式人工智能支持下以学习为中心的单元设计与实施

-

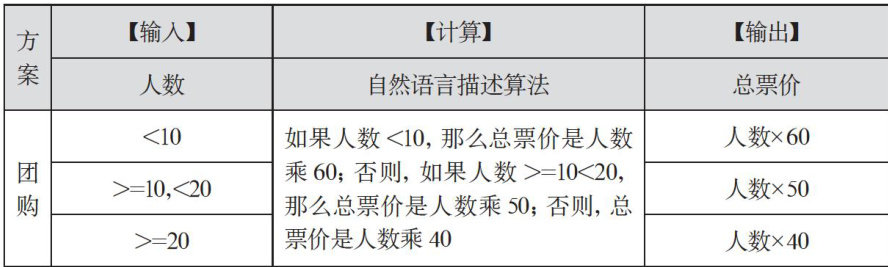

课程教学 | 生成式人工智能支持下的算法教学新路径

课程教学 | 生成式人工智能支持下的算法教学新路径

-

课程教学 | 新课标视域下初中信息科技“教-学-评”一致性课堂教学研究

课程教学 | 新课标视域下初中信息科技“教-学-评”一致性课堂教学研究

-

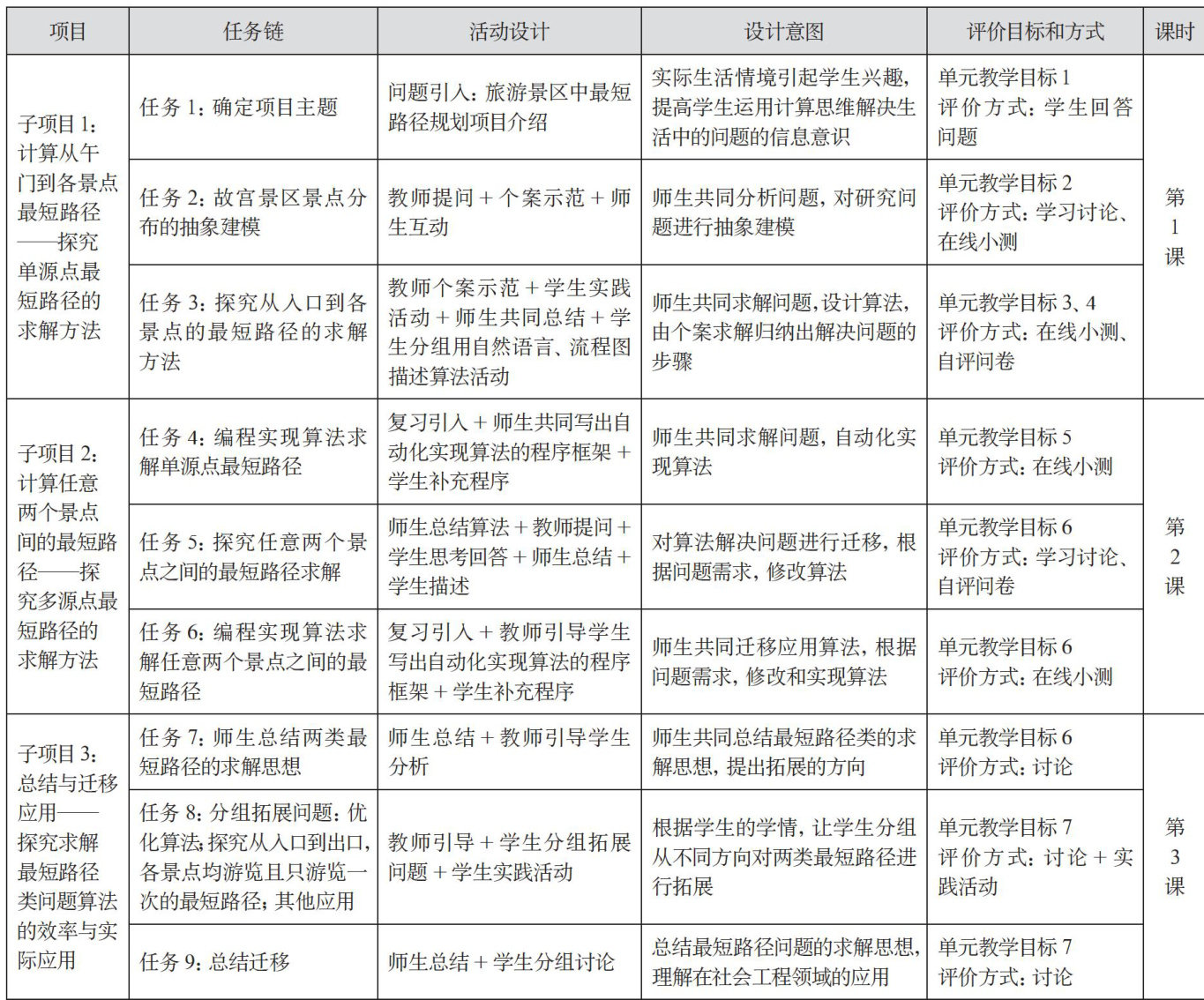

课程教学 | 计算思维导向的高中信息技术最短路径问题单元教学设计与实施

课程教学 | 计算思维导向的高中信息技术最短路径问题单元教学设计与实施

-

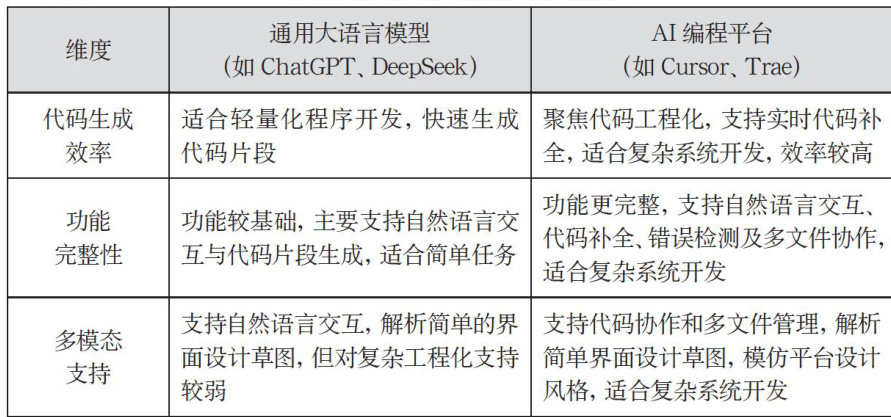

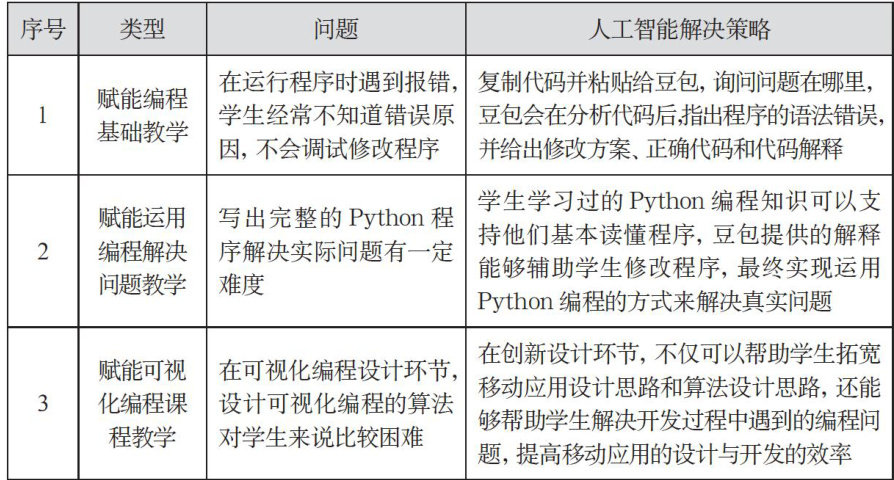

课程教学 | 例谈生成式人工智能赋能高中编程教学策略

课程教学 | 例谈生成式人工智能赋能高中编程教学策略

-

学科融合 | 微项目学习激发儿童思维涌现的实践策略与价值

学科融合 | 微项目学习激发儿童思维涌现的实践策略与价值

-

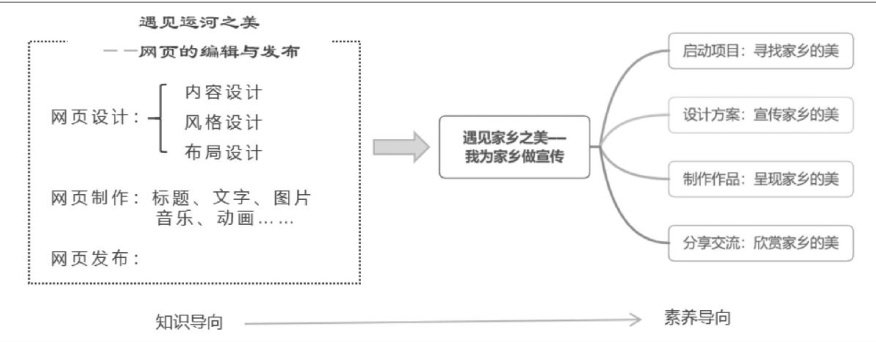

学科融合 | 从“认知”走向“创造”

学科融合 | 从“认知”走向“创造”

-

学科融合 | 知识可视化视域下的高中学科实践策略研究

学科融合 | 知识可视化视域下的高中学科实践策略研究

-

学科融合 | 生成式人工智能辅助写作课教学设计实践探索

学科融合 | 生成式人工智能辅助写作课教学设计实践探索

-

技术应用 | 教育智能体的构建流程与教学赋能策略

技术应用 | 教育智能体的构建流程与教学赋能策略

-

理论研讨 | 面向初中人工智能模块的多元化教学支架设计与应用研究

理论研讨 | 面向初中人工智能模块的多元化教学支架设计与应用研究

-

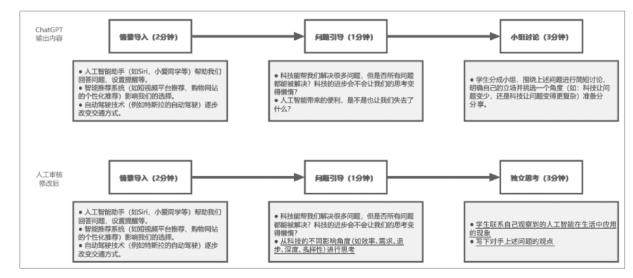

高教专区 | 富技术背景下学习范式探索

高教专区 | 富技术背景下学习范式探索

-

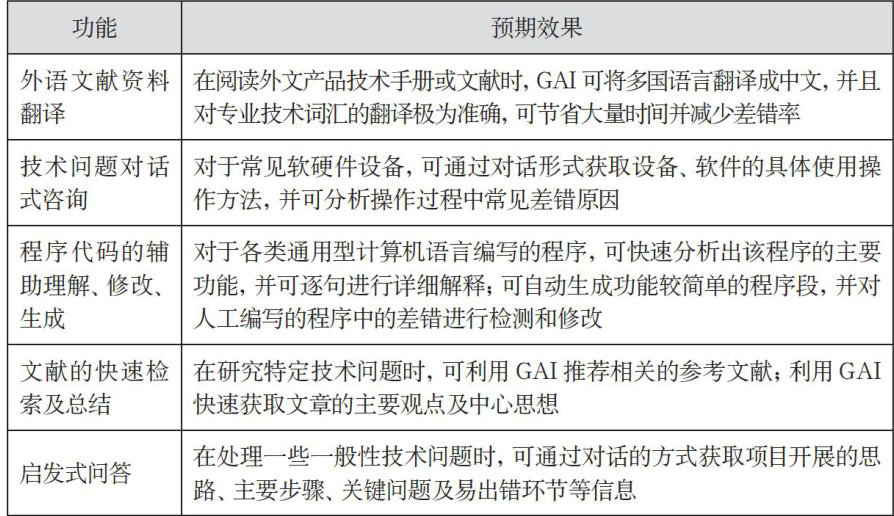

高教专区 | 生成式人工智能支持的智慧图书馆深度学习服务场景建设

高教专区 | 生成式人工智能支持的智慧图书馆深度学习服务场景建设

-

高教专区 | 共生到重塑:生成式人工智能重构高职教育生态路径实践与探究

高教专区 | 共生到重塑:生成式人工智能重构高职教育生态路径实践与探究

-

高教专区 | 知识图谱赋能新工科智慧教学范式创新研究

高教专区 | 知识图谱赋能新工科智慧教学范式创新研究

过往期刊

更多-

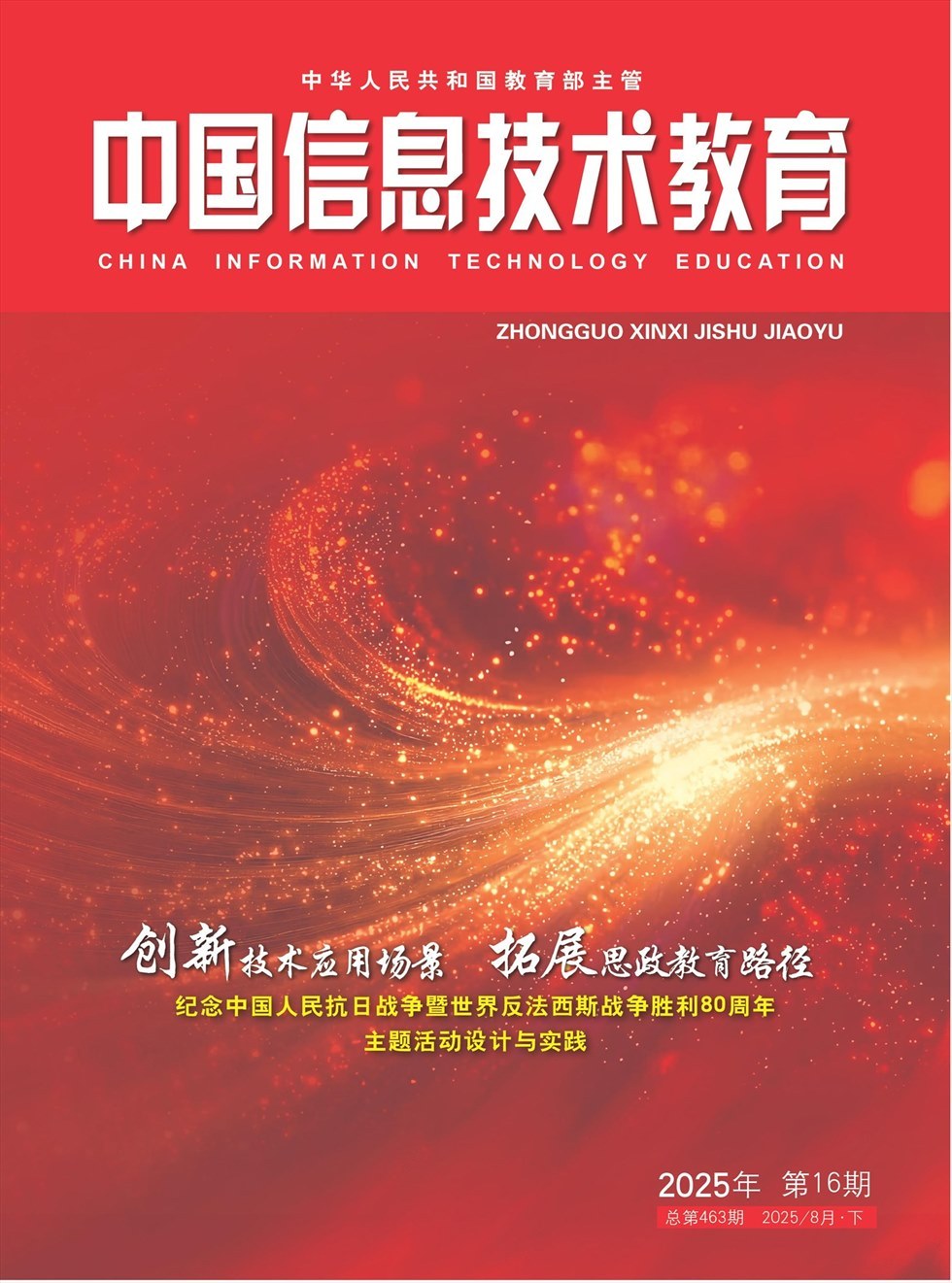

中国信息技术教育

2025年19期 -

中国信息技术教育

2025年18期 -

中国信息技术教育

2025年17期 -

中国信息技术教育

2025年16期 -

中国信息技术教育

2025年15期 -

中国信息技术教育

2025年14期 -

中国信息技术教育

2025年13期 -

中国信息技术教育

2025年12期 -

中国信息技术教育

2025年11期 -

中国信息技术教育

2025年10期 -

中国信息技术教育

2025年09期 -

中国信息技术教育

2025年08期 -

中国信息技术教育

2025年07期 -

中国信息技术教育

2025年06期 -

中国信息技术教育

2025年05期 -

中国信息技术教育

2025年04期 -

中国信息技术教育

2025年03期 -

中国信息技术教育

2025年02期 -

中国信息技术教育

2025年01期

登录

登录