目录

快速导航-

卷首 | 守护中小学生心理健康,从“治疗”走向智能化“秋防

卷首 | 守护中小学生心理健康,从“治疗”走向智能化“秋防

-

本期策划 | 人工智能通识教育课程的科学构建与实践

本期策划 | 人工智能通识教育课程的科学构建与实践

-

本期策划 | 中小学人工智能通识教育的现状、需求与推进策略

本期策划 | 中小学人工智能通识教育的现状、需求与推进策略

-

本期策划 | 中小学人工智能通识教育校本实施模式探索

本期策划 | 中小学人工智能通识教育校本实施模式探索

-

本期策划 | AI素养导向下的中小学人工智能课程体系构建:以问题解决为核心路径

本期策划 | AI素养导向下的中小学人工智能课程体系构建:以问题解决为核心路径

-

本期策划 | 清华大中小学人工智能通识教育体系的构建与探索

本期策划 | 清华大中小学人工智能通识教育体系的构建与探索

-

本期策划 | 美国中小学人工智能教育政策路径分析

本期策划 | 美国中小学人工智能教育政策路径分析

-

封面故事 | 打造兴国特色县域人工智能教育新范式

封面故事 | 打造兴国特色县域人工智能教育新范式

-

访谈 | 培育人工智能素养,筑牢智能时代教育根基

访谈 | 培育人工智能素养,筑牢智能时代教育根基

-

教育管理 | 以数智创新激活育人新质生产力一北京市丰台区第二中学数智创新教育探索与实践

教育管理 | 以数智创新激活育人新质生产力一北京市丰台区第二中学数智创新教育探索与实践

-

北京教育公共服务平台建设 | 小学语文智慧课堂构建的可为与应为

北京教育公共服务平台建设 | 小学语文智慧课堂构建的可为与应为

-

北京教育公共服务平台建设 | 科技与教育的双向奔赴:当工具革命遇见素养培育

北京教育公共服务平台建设 | 科技与教育的双向奔赴:当工具革命遇见素养培育

-

北京教育公共服务平台建设 | 以“智能诊断-科学评价-靶向教学推动学生习作能力进阶

北京教育公共服务平台建设 | 以“智能诊断-科学评价-靶向教学推动学生习作能力进阶

-

调查与研究 | 高中信息伦理教育现状调查与发展对策研究

调查与研究 | 高中信息伦理教育现状调查与发展对策研究

-

调查与研究 | 中小学信息科技教师智能素养评价体系研究

调查与研究 | 中小学信息科技教师智能素养评价体系研究

-

名师工作室 | 指向工程思维的高中通用技术跨学科活动设计与实施

名师工作室 | 指向工程思维的高中通用技术跨学科活动设计与实施

-

名师工作室 | 生成式人工智能赋能高中通用技术跨学科教研的实践路径

名师工作室 | 生成式人工智能赋能高中通用技术跨学科教研的实践路径

-

名师工作室 | 人工智能融合高中通用技术跨学科主题教学实践研究

名师工作室 | 人工智能融合高中通用技术跨学科主题教学实践研究

-

名师工作室 | 生成式人工智能赋能高中通用技术跨学科教学实践探索

名师工作室 | 生成式人工智能赋能高中通用技术跨学科教学实践探索

-

教与学 | 数字化赋能学科组集体教研的学校实践

教与学 | 数字化赋能学科组集体教研的学校实践

-

教与学 | AI背景下项目化教学的困境与破解进路

教与学 | AI背景下项目化教学的困境与破解进路

-

教与学 | 基于编程项目培养计算思维的实践研究

教与学 | 基于编程项目培养计算思维的实践研究

-

教与学 | 生成式人工智能赋能小学信息科技教学的应用研究

教与学 | 生成式人工智能赋能小学信息科技教学的应用研究

-

教与学 | AI智能体在小学课堂教学中的应用实践

教与学 | AI智能体在小学课堂教学中的应用实践

-

教与学 | 小学信息科技教学中数字化资源的应用研究

教与学 | 小学信息科技教学中数字化资源的应用研究

-

教与学 | 科技与人文并重的人工智能教学实践探究

教与学 | 科技与人文并重的人工智能教学实践探究

-

教与学 | AI技术辅助教师优化编程教学的应用实践

教与学 | AI技术辅助教师优化编程教学的应用实践

-

教与学 | 新课标理念下小学信息科技数据与编码教学实践

教与学 | 新课标理念下小学信息科技数据与编码教学实践

-

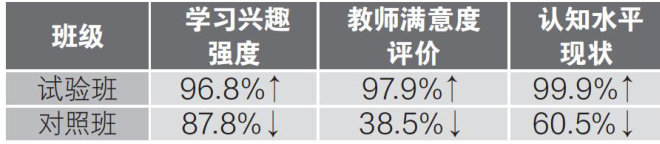

刊中刊 | 人工智能赋能课堂教学变革的实践探索

刊中刊 | 人工智能赋能课堂教学变革的实践探索

-

刊中刊 | 生成式人工智能赋能跨学科项目化学习实践

刊中刊 | 生成式人工智能赋能跨学科项目化学习实践

-

刊中刊 | 数字赋能背景下班主任专业化发展的新路径探索

刊中刊 | 数字赋能背景下班主任专业化发展的新路径探索

-

刊中刊 | 数字赋能视域下拔尖创新人才培养模式探索

刊中刊 | 数字赋能视域下拔尖创新人才培养模式探索

-

新科技与教育 | AI助力深度学习的高中英语阅读教学活动设计

新科技与教育 | AI助力深度学习的高中英语阅读教学活动设计

-

新科技与教育 | DeepSeek赋能初中地理跨学科主题学习研究

新科技与教育 | DeepSeek赋能初中地理跨学科主题学习研究

-

新科技与教育 | 人工智能赋能小学语文高学段习作教学的实践研究

新科技与教育 | 人工智能赋能小学语文高学段习作教学的实践研究

-

新科技与教育 | 中小学跨学科主题学习活动融合策略探析

新科技与教育 | 中小学跨学科主题学习活动融合策略探析

-

新科技与教育 | 人工智能大模型辅助小学数学课堂教学的应用研究

新科技与教育 | 人工智能大模型辅助小学数学课堂教学的应用研究

-

新科技与教育 | 信息技术助力学生语文高阶思维培养的策略研究

新科技与教育 | 信息技术助力学生语文高阶思维培养的策略研究

登录

登录