- 全部分类/

- 教育教学/

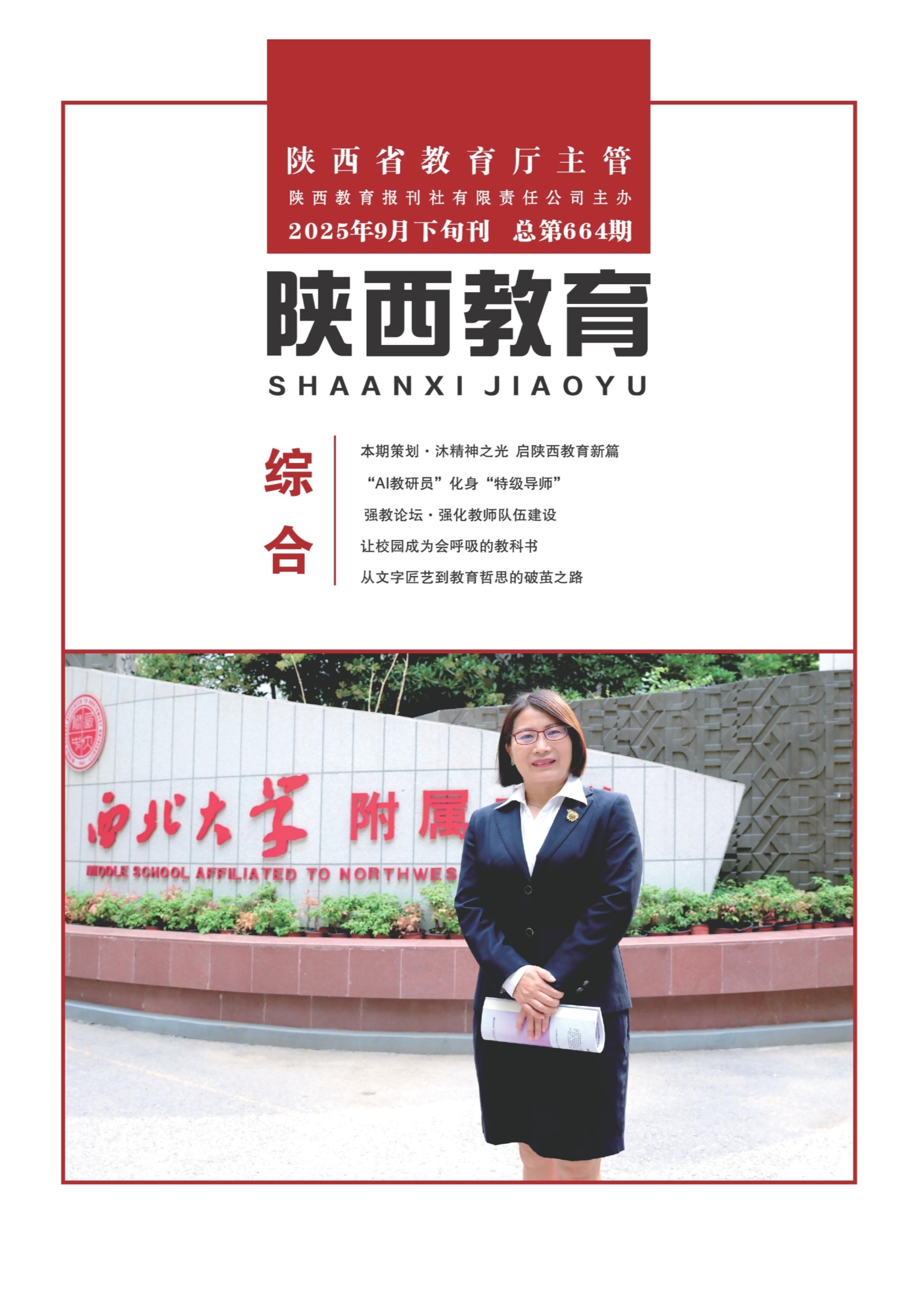

- 陕西教育·综合版

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首语 | 苔花如米亦生光

卷首语 | 苔花如米亦生光

-

关注 | 用延安精神教书育人

关注 | 用延安精神教书育人

-

关注 | 全力打造“绥德好课堂” 提升县域教育教学质量

关注 | 全力打造“绥德好课堂” 提升县域教育教学质量

-

深度 | 沐精神之光启陕西教育新篇

深度 | 沐精神之光启陕西教育新篇

-

深度 | 教育家精神的知与行

深度 | 教育家精神的知与行

-

深度 | 学习教育家精神 变革学校育人方式

深度 | 学习教育家精神 变革学校育人方式

-

深度 | 校长践行教育家精神的角色担当

深度 | 校长践行教育家精神的角色担当

-

深度 | 榆林市榆阳区:“五心”行动推进落实教育家精神

深度 | 榆林市榆阳区:“五心”行动推进落实教育家精神

-

深度 | 渭南市澄城县:创新强师举措 建设高素质教师队伍

深度 | 渭南市澄城县:创新强师举措 建设高素质教师队伍

-

深度 | 汉中:多举措推进师德师风建设

深度 | 汉中:多举措推进师德师风建设

-

深度 | 从“一枝独秀”到“百花齐放”的教师培养实践

深度 | 从“一枝独秀”到“百花齐放”的教师培养实践

-

深度 | 教研引领促发展 辐射带动提质量

深度 | 教研引领促发展 辐射带动提质量

-

深度 | 苔痕印处 春意渐生

深度 | 苔痕印处 春意渐生

-

深度 | 以教育家精神为炬照亮科学教师专业成长

深度 | 以教育家精神为炬照亮科学教师专业成长

-

深度 | 扎根一线三十八载践行以体育人初心

深度 | 扎根一线三十八载践行以体育人初心

-

深度 | 弘扬教育家精神赋能职业教育高质量发展

深度 | 弘扬教育家精神赋能职业教育高质量发展

-

深度 | 教育数智化转型的陕西样本:“AI教研员”化身“特级导师

深度 | 教育数智化转型的陕西样本:“AI教研员”化身“特级导师

-

深度 | 匠心耕耘 一花一世界

深度 | 匠心耕耘 一花一世界

-

深度 | 新时代基础教育高质量发展的三维进路

深度 | 新时代基础教育高质量发展的三维进路

-

深度 | 教师之悟

深度 | 教师之悟

-

深度 | 新时代思政课教师团队师德师风建设的实践与探索

深度 | 新时代思政课教师团队师德师风建设的实践与探索

-

问道 | 把方向重落实加强高校教师教学发展中心建设

问道 | 把方向重落实加强高校教师教学发展中心建设

-

问道 | 苏陕协作破解西部县级特校教师专业化发展之困

问道 | 苏陕协作破解西部县级特校教师专业化发展之困

-

问道 | “教学能手”选拔新路径: 从“评选”到“培养”

问道 | “教学能手”选拔新路径: 从“评选”到“培养”

-

问道 | 以延安精神赋能教师队伍建设

问道 | 以延安精神赋能教师队伍建设

-

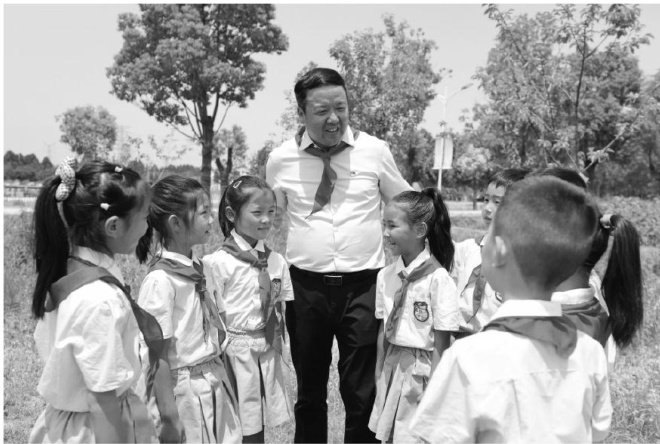

问道 | 自然与探索同行 让教育在成长中绽放

问道 | 自然与探索同行 让教育在成长中绽放

-

问道 | 凝聚家校合力让劳动教育融入幼儿生活

问道 | 凝聚家校合力让劳动教育融入幼儿生活

-

问道 | 以“润·活"课程为载体促进“五育”融合

问道 | 以“润·活"课程为载体促进“五育”融合

-

问道 | 爱润”课程推动幼儿教育高质量发展

问道 | 爱润”课程推动幼儿教育高质量发展

-

问道 | 天于乡村小学构建大思政育人体系的调研报告

问道 | 天于乡村小学构建大思政育人体系的调研报告

-

问道 | 教育如何破局:应对DeepSeek影响与挑战的策略

问道 | 教育如何破局:应对DeepSeek影响与挑战的策略

-

问道 | 整本书阅读重在“整”和“读

问道 | 整本书阅读重在“整”和“读

-

问道 | 语文教育何以在矛盾中换发生命力?

问道 | 语文教育何以在矛盾中换发生命力?

-

文化 | 让校园成为会呼吸的教科书

文化 | 让校园成为会呼吸的教科书

-

文化 | 守密与启智 为学生的心灵护航

文化 | 守密与启智 为学生的心灵护航

-

文化 | 课堂里的江南跫音

文化 | 课堂里的江南跫音

-

文化 | 以微笑为笔 绘就思政教育的温暖画卷

文化 | 以微笑为笔 绘就思政教育的温暖画卷

-

文化 | 从文字匠艺到教育哲思的破茧之路

文化 | 从文字匠艺到教育哲思的破茧之路

登录

登录