- 全部分类/

- 农业与职业/

- 中国新技术新产品

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

高新技术 | 基于极化探地雷达的极化分解技术

高新技术 | 基于极化探地雷达的极化分解技术

-

高新技术 | 分支型PCF-石墨烯纳米带热输运性质计算模拟研究

高新技术 | 分支型PCF-石墨烯纳米带热输运性质计算模拟研究

-

高新技术 | GNSS技术在地籍测绘中的应用与精度研究

高新技术 | GNSS技术在地籍测绘中的应用与精度研究

-

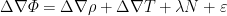

高新技术 | 基于ResNet的肺结节影像分类

高新技术 | 基于ResNet的肺结节影像分类

-

高新技术 | AI新影像技术与传统摄影艺术的发展及算法研究

高新技术 | AI新影像技术与传统摄影艺术的发展及算法研究

-

高新技术 | 改进深度学习下大型机电设备运行状态检测

高新技术 | 改进深度学习下大型机电设备运行状态检测

-

高新技术 | 面向智能制造的物联网数据融合与处理技术

高新技术 | 面向智能制造的物联网数据融合与处理技术

-

高新技术 | 海上漂浮式风力发电机组短期输出功率预测方法

高新技术 | 海上漂浮式风力发电机组短期输出功率预测方法

-

高新技术 | 热电厂区域供热系统的智能调度与负荷分配研究

高新技术 | 热电厂区域供热系统的智能调度与负荷分配研究

-

高新技术 | 双馈风电机组扭振虚拟同步控制技术探究

高新技术 | 双馈风电机组扭振虚拟同步控制技术探究

-

高新技术 | 基于LIBS光谱试验的天然矿石分类检测技术研究

高新技术 | 基于LIBS光谱试验的天然矿石分类检测技术研究

-

高新技术 | 地面数字电视发射机射频功放散热优化设计

高新技术 | 地面数字电视发射机射频功放散热优化设计

-

高新技术 | 煤矿井口推车机单线电机变频控制技术研究

高新技术 | 煤矿井口推车机单线电机变频控制技术研究

-

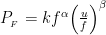

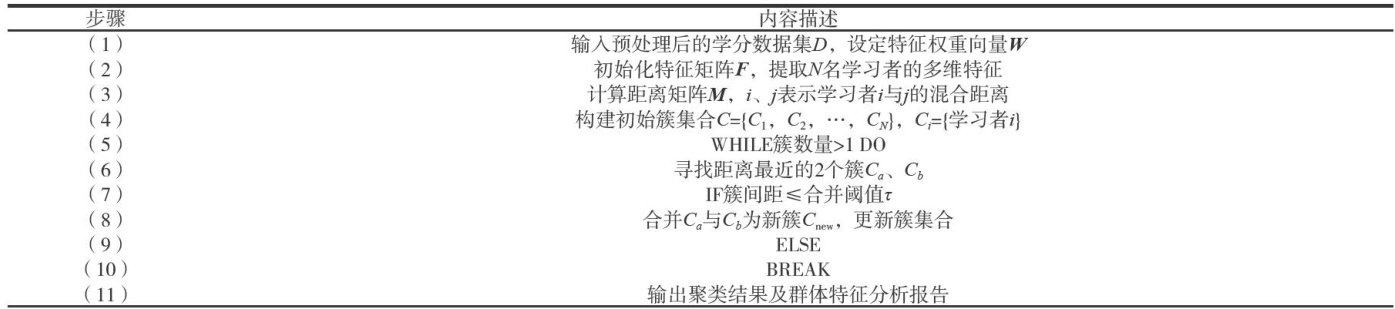

信息技术 | 大数据技术在学分银行数据挖掘与分析中的应用研究

信息技术 | 大数据技术在学分银行数据挖掘与分析中的应用研究

-

信息技术 | 基于电子信息技术的机械电气自动化生产调度方法研究

信息技术 | 基于电子信息技术的机械电气自动化生产调度方法研究

-

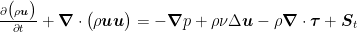

工业技术 | 旋涡对水轮泵水力损失的影响机理研究

工业技术 | 旋涡对水轮泵水力损失的影响机理研究

-

工业技术 | 基于模块化作业的自动洗宠系统设计与分析

工业技术 | 基于模块化作业的自动洗宠系统设计与分析

-

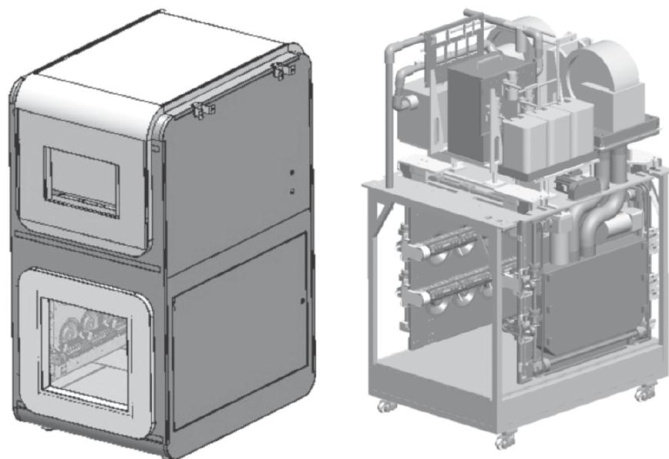

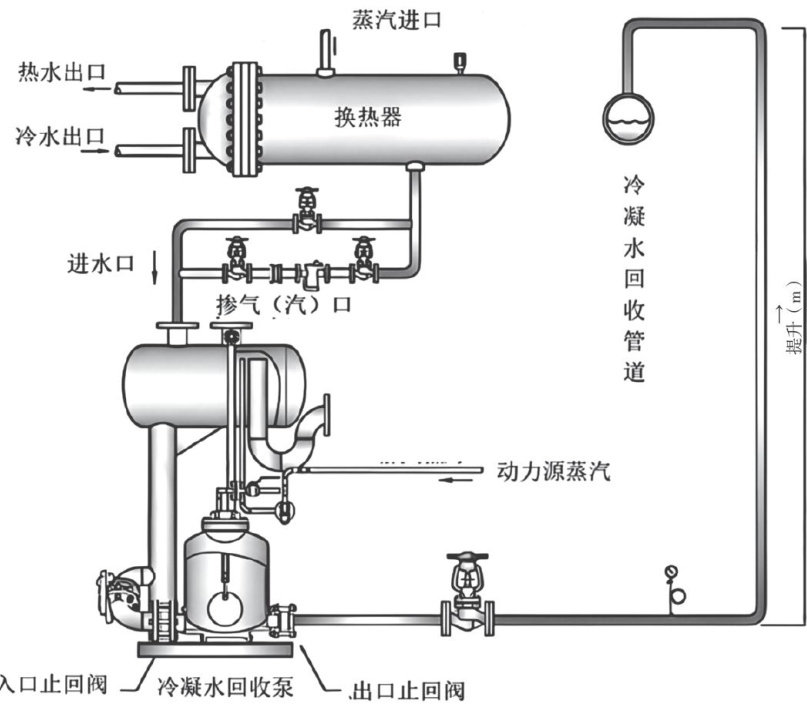

工业技术 | 自动化封闭式蒸汽凝液高效回收系统工艺技术研究

工业技术 | 自动化封闭式蒸汽凝液高效回收系统工艺技术研究

-

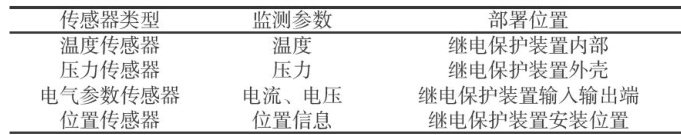

工业技术 | 基于物联网的变电站继电保护装置运行状态监测方法

工业技术 | 基于物联网的变电站继电保护装置运行状态监测方法

-

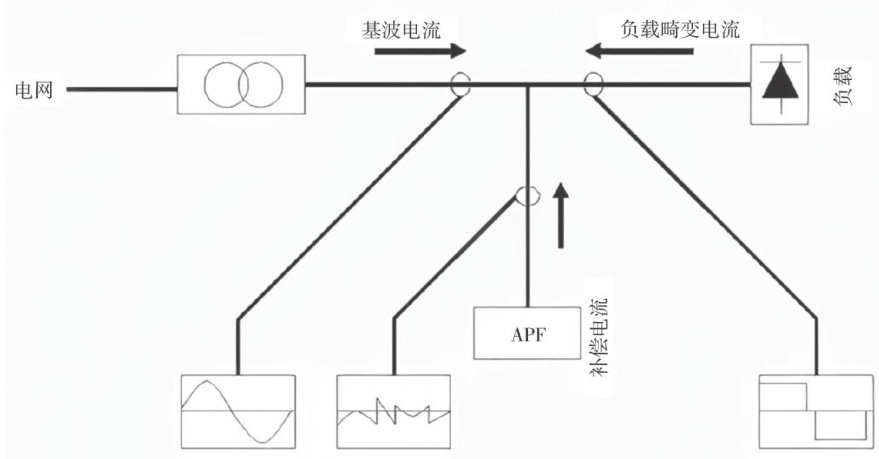

工业技术 | 半导体控制线路短路故障检测技术研究

工业技术 | 半导体控制线路短路故障检测技术研究

-

工业技术 | 烟支预热过程热流温度数值仿真与试验测量

工业技术 | 烟支预热过程热流温度数值仿真与试验测量

-

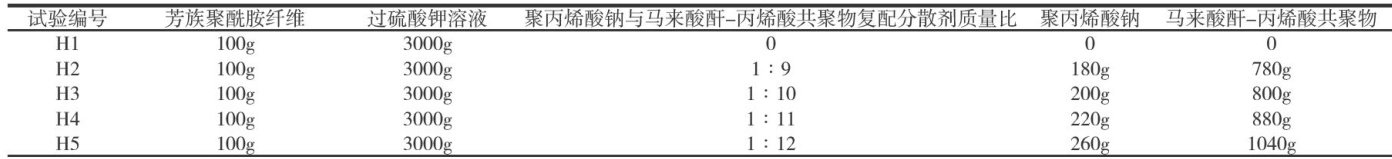

工业技术 | 基于新型绝缘材料的变压器绝缘性能试验优化

工业技术 | 基于新型绝缘材料的变压器绝缘性能试验优化

-

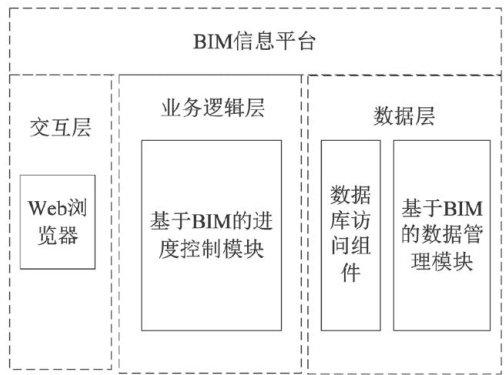

工程技术 | BIM技术在绿色建筑节能设计中的应用研究

工程技术 | BIM技术在绿色建筑节能设计中的应用研究

-

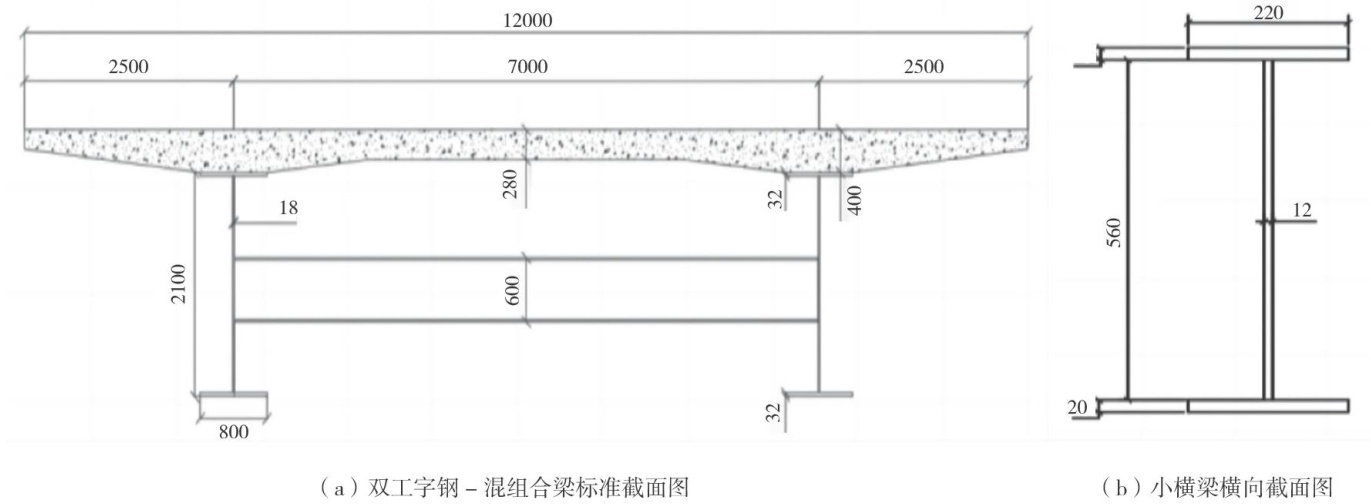

工程技术 | 双工字型钢板组合梁的承载性能研究

工程技术 | 双工字型钢板组合梁的承载性能研究

-

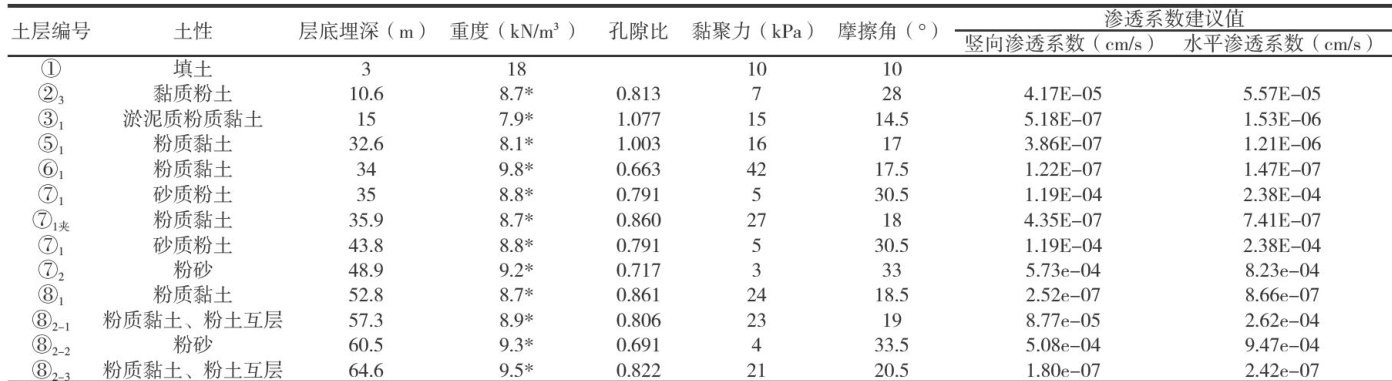

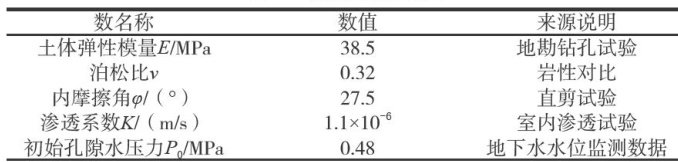

工程技术 | 地连墙成槽对邻近土压力的影响测试与分析

工程技术 | 地连墙成槽对邻近土压力的影响测试与分析

-

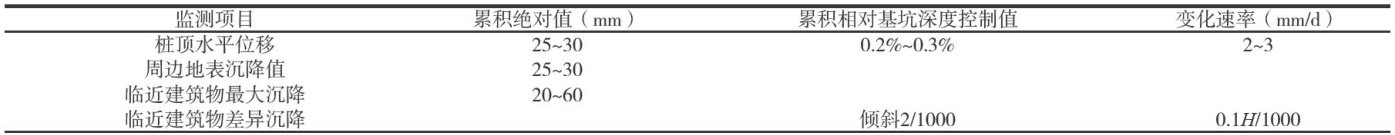

工程技术 | 深基坑施工对周边环境的影响研究

工程技术 | 深基坑施工对周边环境的影响研究

-

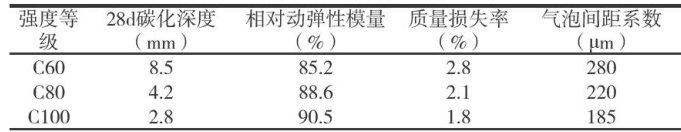

工程技术 | 高强度混凝土在高层建筑结构中的应用性能分析

工程技术 | 高强度混凝土在高层建筑结构中的应用性能分析

-

工程技术 | 土地综合整治对农村土地利用效率的区域差异分析

工程技术 | 土地综合整治对农村土地利用效率的区域差异分析

-

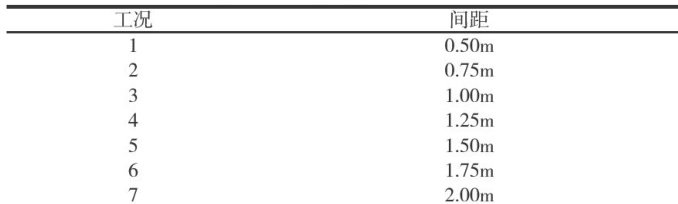

工程技术 | 超大断面地铁车站隧道格栅钢架间距研究

工程技术 | 超大断面地铁车站隧道格栅钢架间距研究

-

工程技术 | 基于RBF神经网络的混凝土桥梁施工挠度变形监测研究

工程技术 | 基于RBF神经网络的混凝土桥梁施工挠度变形监测研究

-

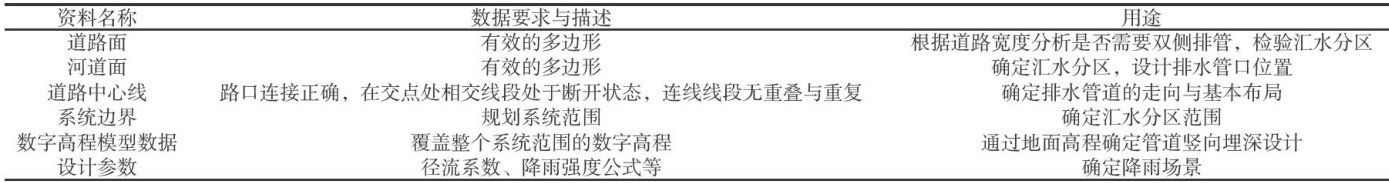

工程技术 | 基于GIS技术的排水管网优化调度模型研究

工程技术 | 基于GIS技术的排水管网优化调度模型研究

-

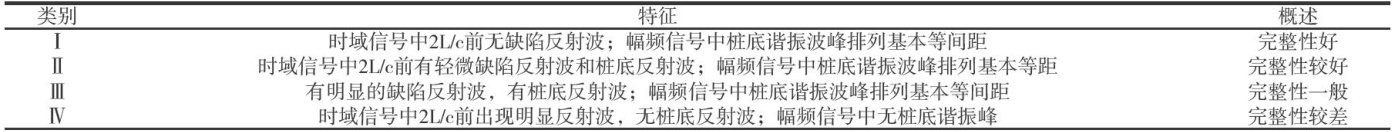

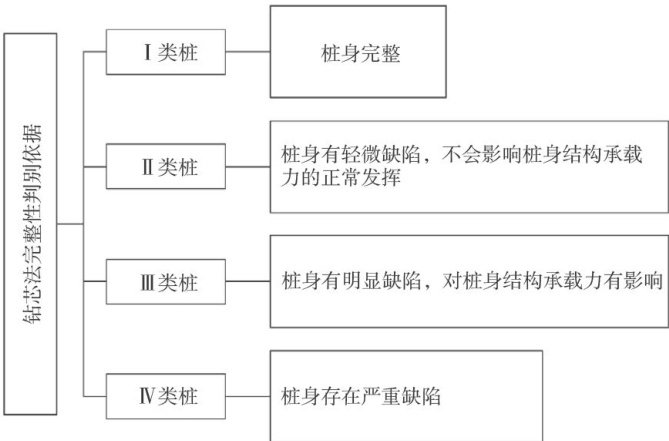

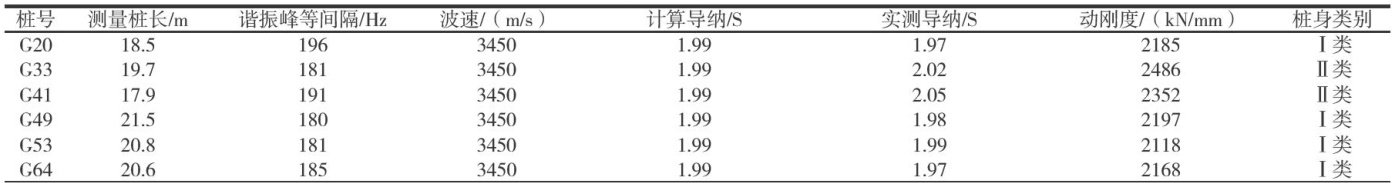

工程技术 | 无损检测技术在桩基础检测工作中的应用研究

工程技术 | 无损检测技术在桩基础检测工作中的应用研究

-

工程技术 | 基于多源数据融合的电力基建项目施工风险预测方法

工程技术 | 基于多源数据融合的电力基建项目施工风险预测方法

-

工程技术 | 泵站输水系统中的水锤防护研究

工程技术 | 泵站输水系统中的水锤防护研究

-

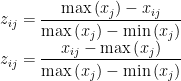

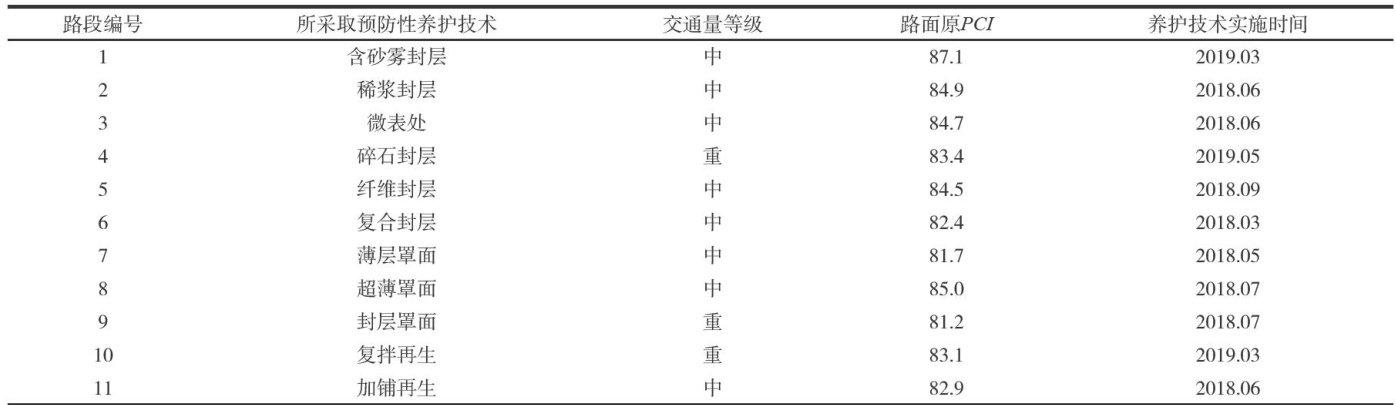

工程技术 | 沥青路面预防性养护技术在路面延寿中的应用

工程技术 | 沥青路面预防性养护技术在路面延寿中的应用

-

工程技术 | 基于多类方法的混凝土灌注桩联合检测分析

工程技术 | 基于多类方法的混凝土灌注桩联合检测分析

-

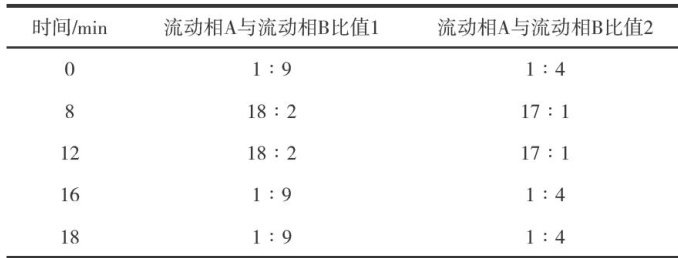

生态与环境工程 | 液相色谱法测定CHPPO装置6种中间产物及杂质

生态与环境工程 | 液相色谱法测定CHPPO装置6种中间产物及杂质

-

生态与环境工程 | STM32农田环境监测控制系统设计

生态与环境工程 | STM32农田环境监测控制系统设计

-

生态与环境工程 | 电除尘器新型气流均布技术的提效应用研究

生态与环境工程 | 电除尘器新型气流均布技术的提效应用研究

-

技术经济与管理 | 海上风电场集电系统经济性研究

技术经济与管理 | 海上风电场集电系统经济性研究

-

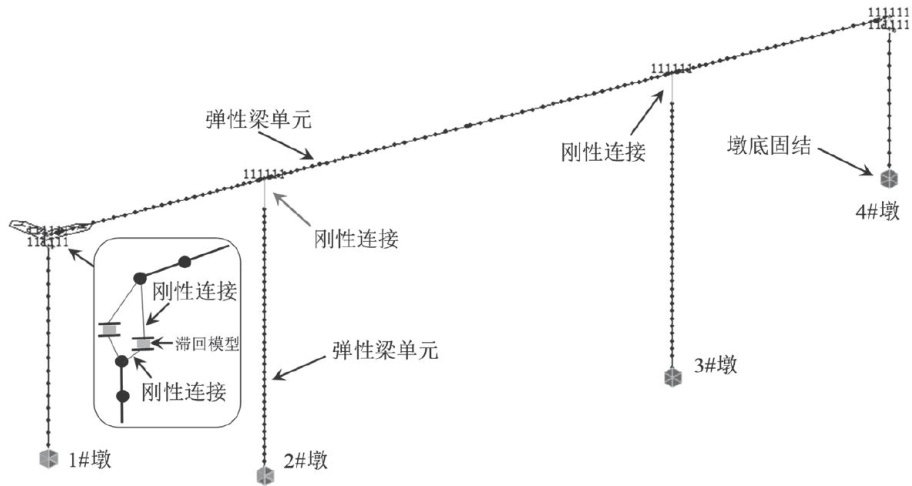

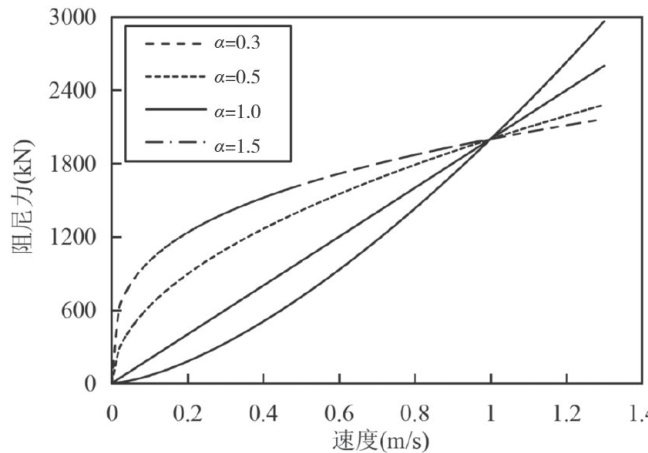

生产与安全技术 | 边墩支座对高墩大跨连续刚构桥地震响应的影响

生产与安全技术 | 边墩支座对高墩大跨连续刚构桥地震响应的影响

-

生产与安全技术 | 基于GIS的输电线路防鸟伞罩安装精准定位技术研究

生产与安全技术 | 基于GIS的输电线路防鸟伞罩安装精准定位技术研究

-

生产与安全技术 | 物联网技术在水利工程建设现场安全管理中的应用研究

生产与安全技术 | 物联网技术在水利工程建设现场安全管理中的应用研究

-

生产与安全技术 | 滑坡设计变更后的施工安全性评估与优化方案研究

生产与安全技术 | 滑坡设计变更后的施工安全性评估与优化方案研究

-

生产与安全技术 | 房屋建筑减震隔震技术应用研究

生产与安全技术 | 房屋建筑减震隔震技术应用研究

过往期刊

更多-

中国新技术新产品

2025年23期 -

中国新技术新产品

2025年22期 -

中国新技术新产品

2025年21期 -

中国新技术新产品

2025年20期 -

中国新技术新产品

2025年19期 -

中国新技术新产品

2025年18期 -

中国新技术新产品

2025年17期 -

中国新技术新产品

2025年16期 -

中国新技术新产品

2025年15期 -

中国新技术新产品

2025年14期 -

中国新技术新产品

2025年13期 -

中国新技术新产品

2025年12期 -

中国新技术新产品

2025年11期 -

中国新技术新产品

2025年10期 -

中国新技术新产品

2025年09期 -

中国新技术新产品

2025年08期 -

中国新技术新产品

2025年07期 -

中国新技术新产品

2025年06期 -

中国新技术新产品

2025年05期 -

中国新技术新产品

2025年04期 -

中国新技术新产品

2025年03期 -

中国新技术新产品

2025年02期 -

中国新技术新产品

2025年01期

登录

登录