- 全部分类/

- 农业与职业/

- 中国新技术新产品

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

高新技术 | 基于STM32的光伏型BUCK同步整流稳压电源

高新技术 | 基于STM32的光伏型BUCK同步整流稳压电源

-

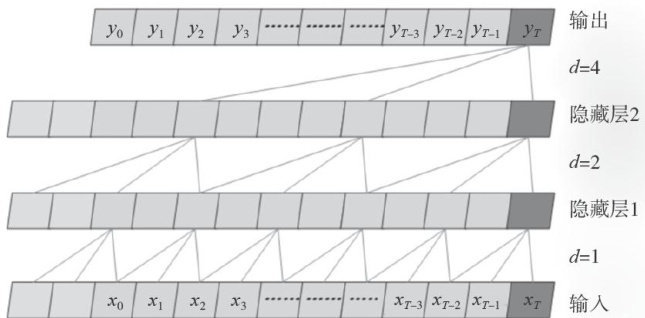

高新技术 | 基于交叉注意力机制与BiTCN、BiGRU的滚动轴承剩余寿命预测

高新技术 | 基于交叉注意力机制与BiTCN、BiGRU的滚动轴承剩余寿命预测

-

高新技术 | 基于深度强化学习的无人机自主避障路径规划优化方法

高新技术 | 基于深度强化学习的无人机自主避障路径规划优化方法

-

高新技术 | 基于深度学习的智能机器人路径规划优化研究

高新技术 | 基于深度学习的智能机器人路径规划优化研究

-

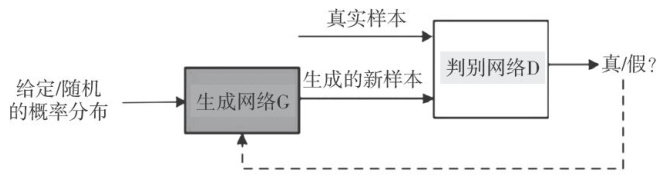

高新技术 | 基于GAN的电力巡检红外和可见光图像融合方法

高新技术 | 基于GAN的电力巡检红外和可见光图像融合方法

-

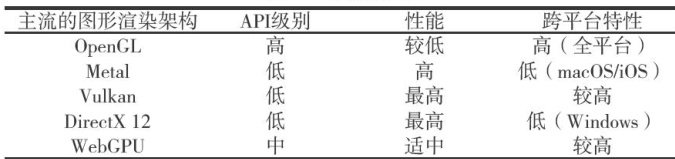

高新技术 | 基于OpenGL的通用图形抗锯齿渲染方法

高新技术 | 基于OpenGL的通用图形抗锯齿渲染方法

-

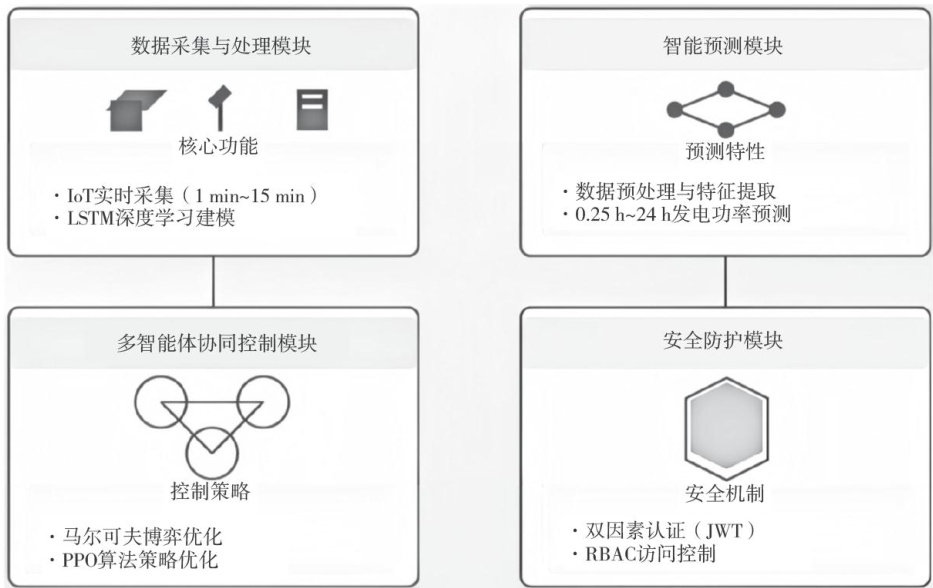

高新技术 | 分布式新能源多智能体管理系统设计与仿真

高新技术 | 分布式新能源多智能体管理系统设计与仿真

-

高新技术 | 光纤传感新技术在机械轴承仪器仪表中的应用

高新技术 | 光纤传感新技术在机械轴承仪器仪表中的应用

-

高新技术 | 火力发电厂输煤栈桥电机设备智能测温系统关键技术研究

高新技术 | 火力发电厂输煤栈桥电机设备智能测温系统关键技术研究

-

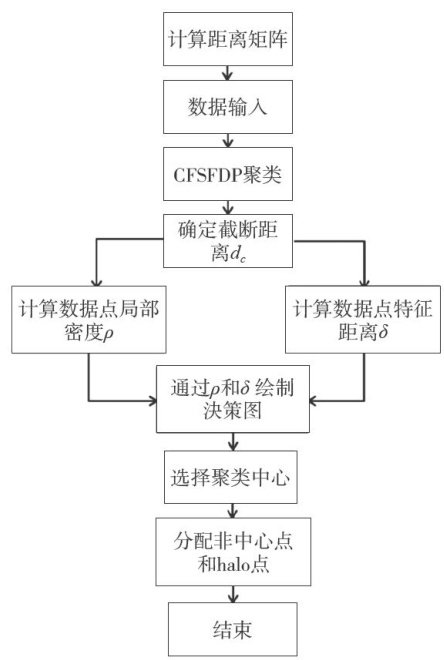

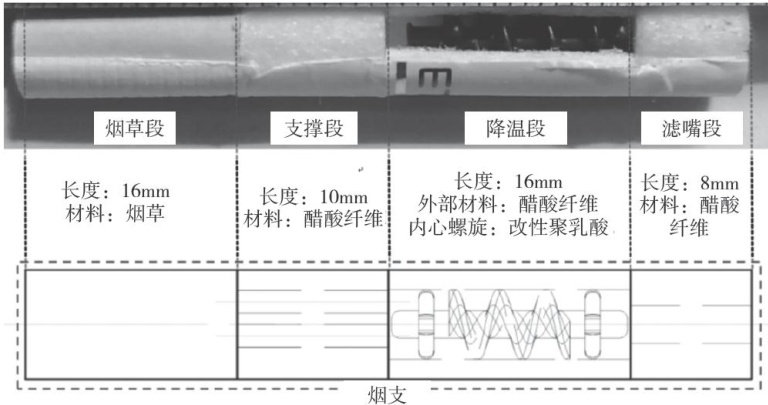

高新技术 | CFSFDP联合小波阈值的风力机叶片材料声发射信号去噪方法

高新技术 | CFSFDP联合小波阈值的风力机叶片材料声发射信号去噪方法

-

高新技术 | 高频电磁场对电力设备的影响及防护技术研究

高新技术 | 高频电磁场对电力设备的影响及防护技术研究

-

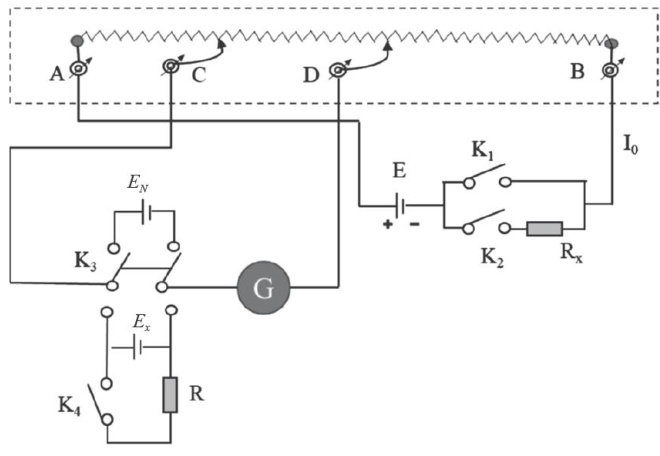

高新技术 | 虚拟十一线电位差计实验仪的LabVIEW仿真设计

高新技术 | 虚拟十一线电位差计实验仪的LabVIEW仿真设计

-

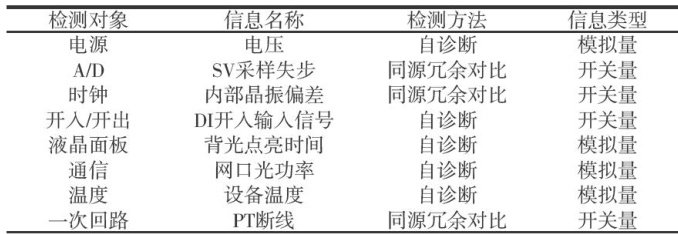

高新技术 | 深度卷积神经网络下变电一次设备状态检修

高新技术 | 深度卷积神经网络下变电一次设备状态检修

-

高新技术 | 数控加工拐角过渡变形误差补偿技术

高新技术 | 数控加工拐角过渡变形误差补偿技术

-

信息技术 | 广播电视信号融合处理与多平台分发技术研究

信息技术 | 广播电视信号融合处理与多平台分发技术研究

-

工业技术 | 新能源配电网电力调度优化方法

工业技术 | 新能源配电网电力调度优化方法

-

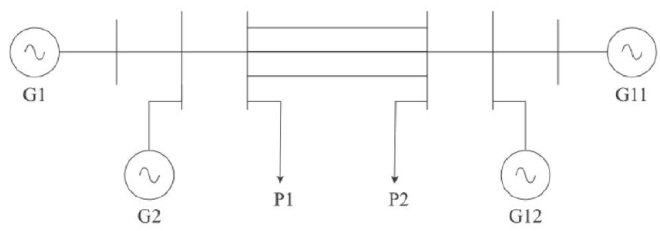

工业技术 | 分布式光伏发电系统并网对配电网电流保护的影响

工业技术 | 分布式光伏发电系统并网对配电网电流保护的影响

-

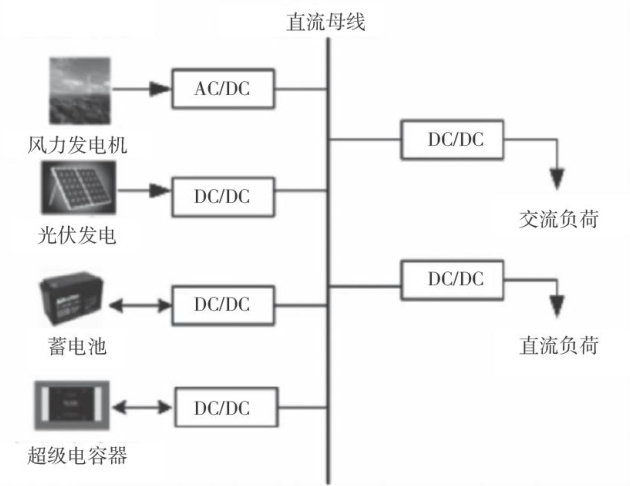

工业技术 | 风电光伏接入系统中的混合储能应用研究

工业技术 | 风电光伏接入系统中的混合储能应用研究

-

工业技术 | 电力系统低频振荡影响因素分析

工业技术 | 电力系统低频振荡影响因素分析

-

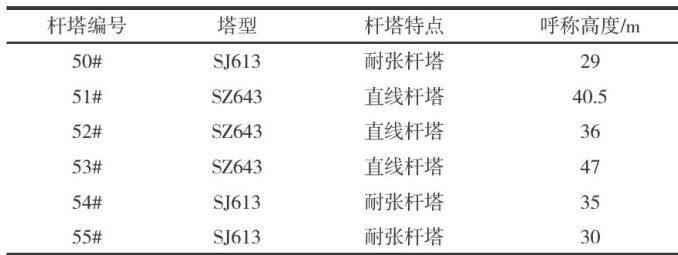

工业技术 | 螺栓预紧力对输电杆塔破坏应力的影响研究

工业技术 | 螺栓预紧力对输电杆塔破坏应力的影响研究

-

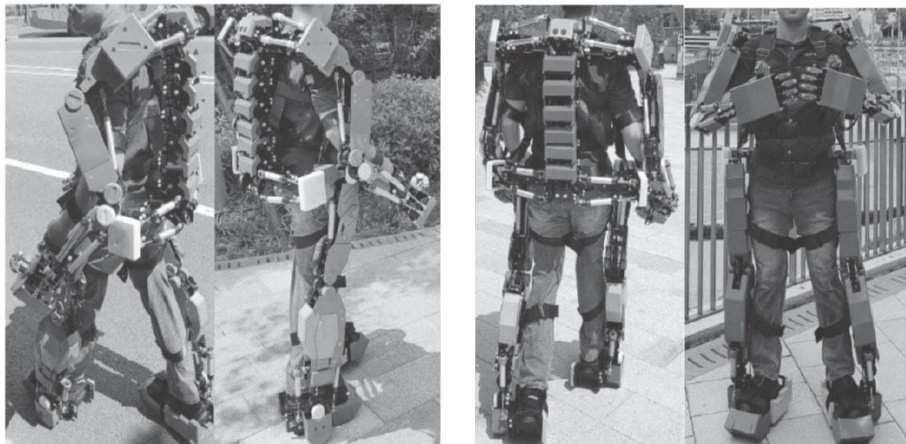

工业技术 | 机械外骨骼并联运动关节机械结构设计

工业技术 | 机械外骨骼并联运动关节机械结构设计

-

工业技术 | 基于Hilbert-Huang变换的输电线路故障测距研究

工业技术 | 基于Hilbert-Huang变换的输电线路故障测距研究

-

工业技术 | 电力系统气体绝缘金属封闭开关机械故障诊断研究

工业技术 | 电力系统气体绝缘金属封闭开关机械故障诊断研究

-

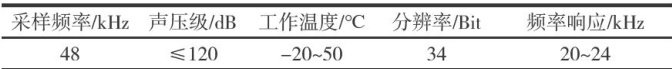

工业技术 | 新型螺旋降温结构烟支加热抽吸过程数值仿真

工业技术 | 新型螺旋降温结构烟支加热抽吸过程数值仿真

-

工程技术 | 基于YOLOX+OpenCV的路面超薄磨耗层 黑化施工

工程技术 | 基于YOLOX+OpenCV的路面超薄磨耗层 黑化施工

-

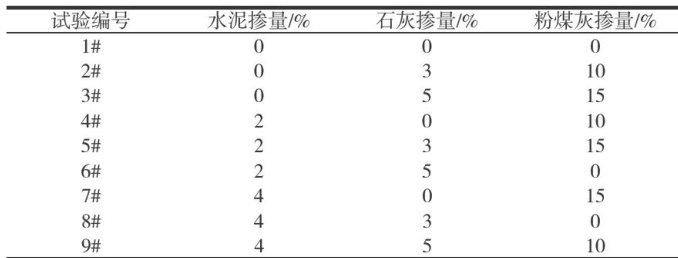

工程技术 | 无机结合料改良碳酸盐渍土路用性能试验研究

工程技术 | 无机结合料改良碳酸盐渍土路用性能试验研究

-

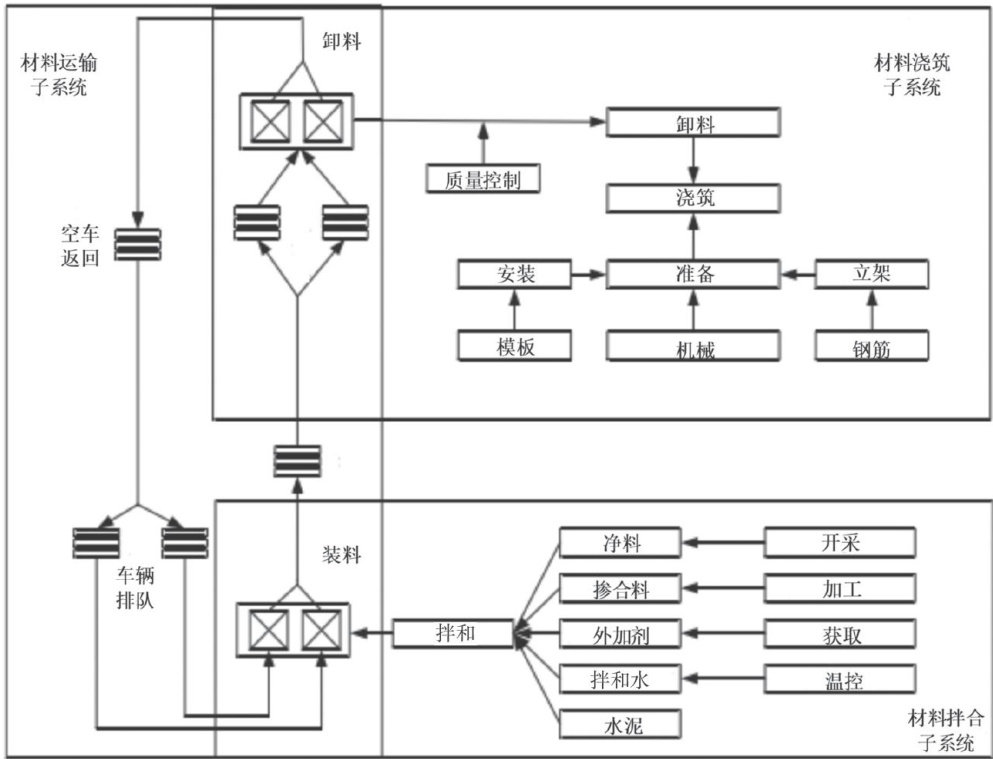

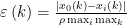

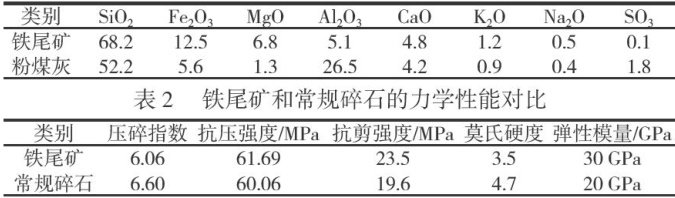

工程技术 | 混凝土坝施工多因素影响粒子群分析与仿真

工程技术 | 混凝土坝施工多因素影响粒子群分析与仿真

-

工程技术 | 基于多目标优化遗传算法的国土空间规划研究

工程技术 | 基于多目标优化遗传算法的国土空间规划研究

-

工程技术 | 轻质混凝土装配式建筑结构梁力学性能试验与分析

工程技术 | 轻质混凝土装配式建筑结构梁力学性能试验与分析

-

工程技术 | 高层建筑混凝土外墙水平施工缝防渗漏施工技术研究

工程技术 | 高层建筑混凝土外墙水平施工缝防渗漏施工技术研究

-

工程技术 | 基于小波包信息熵的大型船舶柴油机机架横向异常振动识别

工程技术 | 基于小波包信息熵的大型船舶柴油机机架横向异常振动识别

-

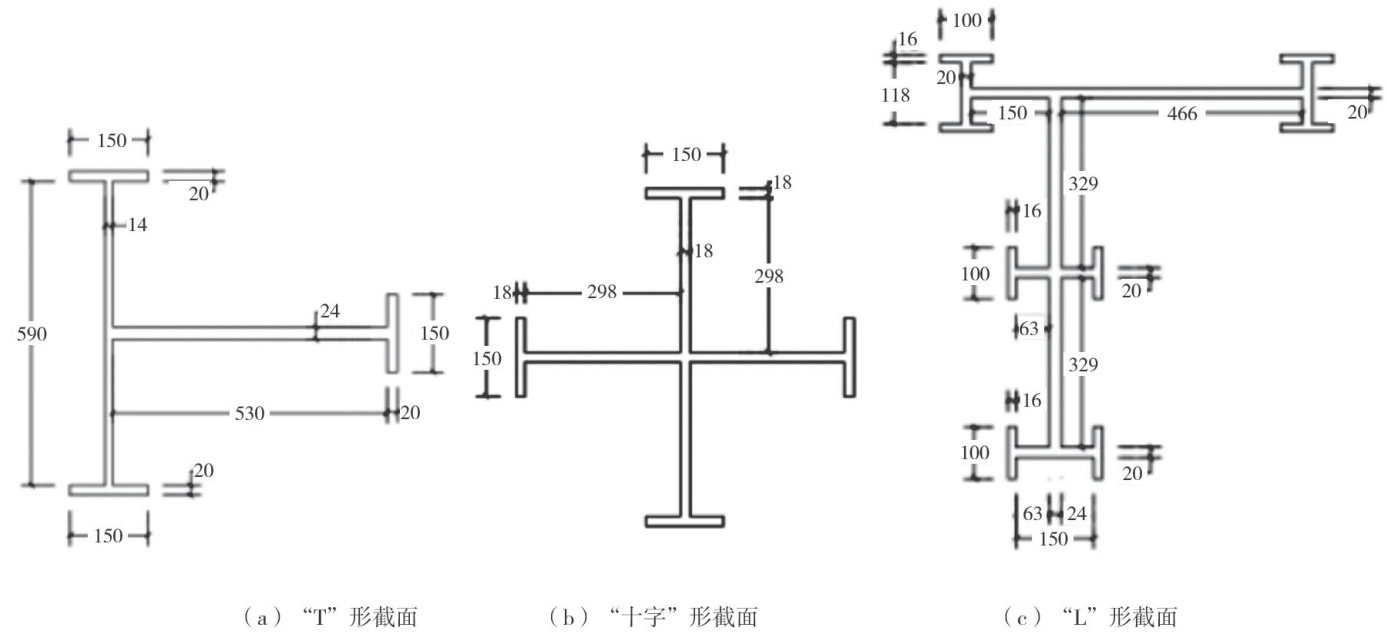

工程技术 | 3种复杂异形截面钢柱受力性能有限元 模拟研究

工程技术 | 3种复杂异形截面钢柱受力性能有限元 模拟研究

-

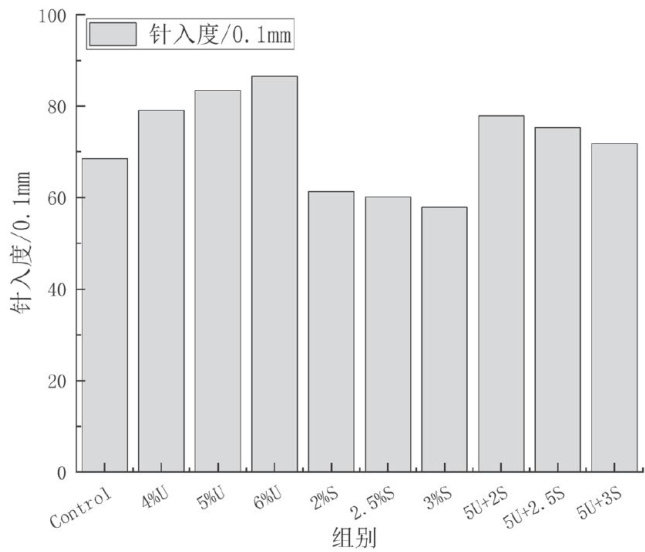

工程技术 | 温拌改性高黏沥青混合料路用性能研究

工程技术 | 温拌改性高黏沥青混合料路用性能研究

-

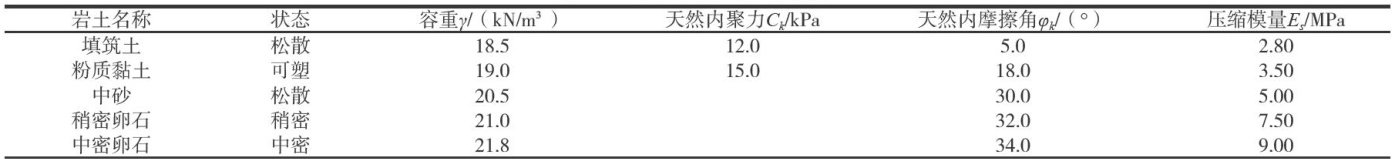

生态与环境工程 | 基于SSA-BP算法的边坡稳定性预测研究

生态与环境工程 | 基于SSA-BP算法的边坡稳定性预测研究

-

生态与环境工程 | 生活垃圾樊烧发电厂炉内脱硝技术的应用

生态与环境工程 | 生活垃圾樊烧发电厂炉内脱硝技术的应用

-

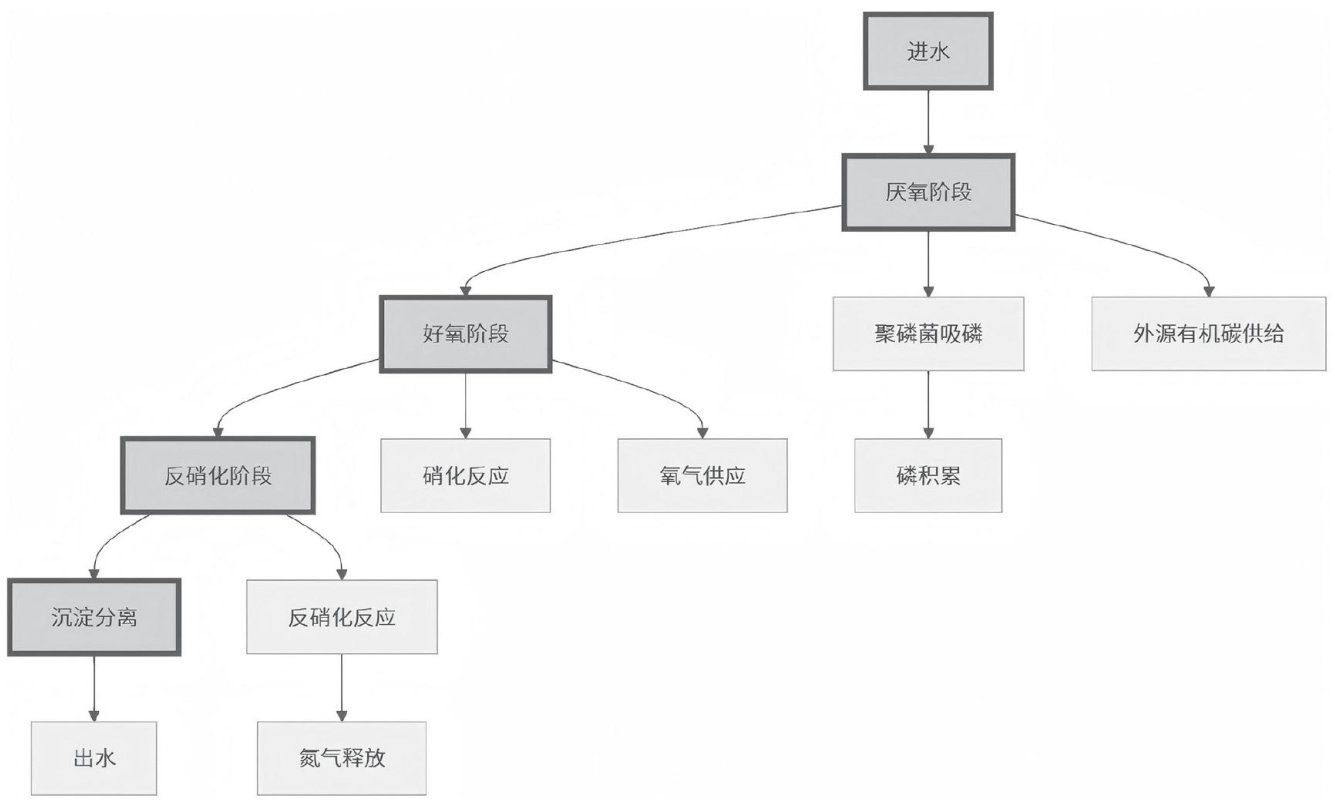

生态与环境工程 | 污水生物除磷脱氮工艺的运行优化研究

生态与环境工程 | 污水生物除磷脱氮工艺的运行优化研究

-

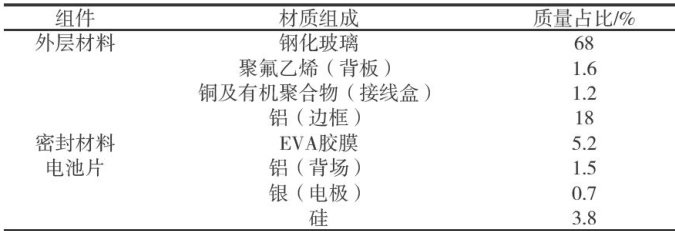

生态与环境工程 | 废旧晶硅光伏组件回收再利用技术研究

生态与环境工程 | 废旧晶硅光伏组件回收再利用技术研究

-

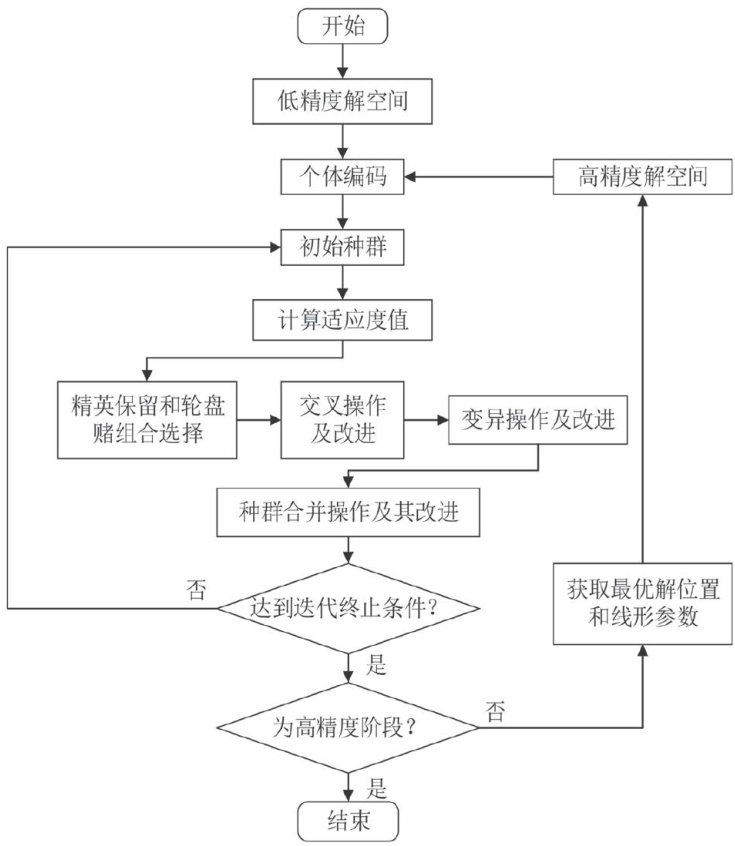

生态与环境工程 | 基于变精度遗传算法的边坡非圆弧滑动面搜索

生态与环境工程 | 基于变精度遗传算法的边坡非圆弧滑动面搜索

-

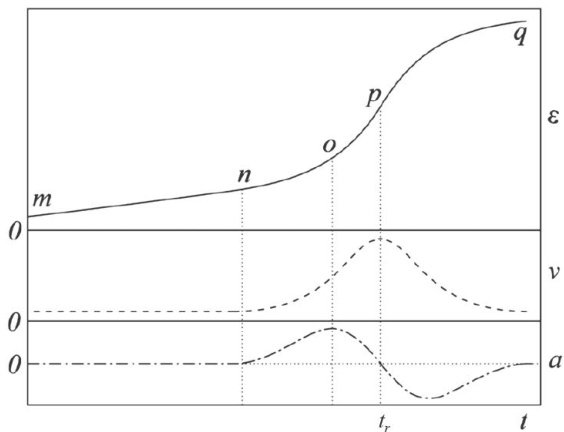

生态与环境工程 | 滑坡位移监测技术研究与预测分析

生态与环境工程 | 滑坡位移监测技术研究与预测分析

-

技术经济与管理 | 基于胜任力素质模型的企业人力资源优化配置研究

技术经济与管理 | 基于胜任力素质模型的企业人力资源优化配置研究

-

技术经济与管理 | 电力系统考核与补偿管理中的智能决策研究

技术经济与管理 | 电力系统考核与补偿管理中的智能决策研究

-

生产与安全技术 | 基于共模风险的电力通信网络路由优化算法研究

生产与安全技术 | 基于共模风险的电力通信网络路由优化算法研究

-

生产与安全技术 | 多模态计算框架在物联网安防系统中的应用

生产与安全技术 | 多模态计算框架在物联网安防系统中的应用

-

生产与安全技术 | 基于图像分析的圆形煤场自动灭火控制技术

生产与安全技术 | 基于图像分析的圆形煤场自动灭火控制技术

-

生产与安全技术 | 基于ArcGIS的某县地质灾害易发性评价

生产与安全技术 | 基于ArcGIS的某县地质灾害易发性评价

-

生产与安全技术 | 基于差异进化算法的电力系统电压紧急控制

生产与安全技术 | 基于差异进化算法的电力系统电压紧急控制

-

生产与安全技术 | 基于数据知识融合的高速公路工程安全风险识别

生产与安全技术 | 基于数据知识融合的高速公路工程安全风险识别

过往期刊

更多-

中国新技术新产品

2025年23期 -

中国新技术新产品

2025年22期 -

中国新技术新产品

2025年21期 -

中国新技术新产品

2025年20期 -

中国新技术新产品

2025年19期 -

中国新技术新产品

2025年18期 -

中国新技术新产品

2025年17期 -

中国新技术新产品

2025年16期 -

中国新技术新产品

2025年15期 -

中国新技术新产品

2025年14期 -

中国新技术新产品

2025年13期 -

中国新技术新产品

2025年12期 -

中国新技术新产品

2025年11期 -

中国新技术新产品

2025年10期 -

中国新技术新产品

2025年09期 -

中国新技术新产品

2025年08期 -

中国新技术新产品

2025年07期 -

中国新技术新产品

2025年06期 -

中国新技术新产品

2025年05期 -

中国新技术新产品

2025年04期 -

中国新技术新产品

2025年03期 -

中国新技术新产品

2025年02期 -

中国新技术新产品

2025年01期

直流电压条件下,电源纹波低于 120mV ,效率高于 96% ,能够满足多种应用需求。该设计为电源系统提供了高效、稳定的解决方案。

直流电压条件下,电源纹波低于 120mV ,效率高于 96% ,能够满足多种应用需求。该设计为电源系统提供了高效、稳定的解决方案。

登录

登录