目录

快速导航-

心路 | 最浅又最深的河流

心路 | 最浅又最深的河流

-

推荐 | 迷茫与觉醒:《祖列依哈睁开了眼睛》与《京华烟云》中女性形象的比较研究

推荐 | 迷茫与觉醒:《祖列依哈睁开了眼睛》与《京华烟云》中女性形象的比较研究

-

推荐 | 权力网络中的女性之痛

推荐 | 权力网络中的女性之痛

-

专题 | 汪曾祺晚期小说《小孃孃》的古典意味

专题 | 汪曾祺晚期小说《小孃孃》的古典意味

-

专题 | 《边城》《死水微澜》中的婚恋书写差异研究

专题 | 《边城》《死水微澜》中的婚恋书写差异研究

-

专题 | 向死而生的文学行动

专题 | 向死而生的文学行动

-

专题 | 民俗学视域下陆文夫《美食家》的饮食文化书写

专题 | 民俗学视域下陆文夫《美食家》的饮食文化书写

-

专题 | 清代江南底层文人的治生与诗歌书写

专题 | 清代江南底层文人的治生与诗歌书写

-

专题 | 唐宋词中江南地域空间书写的变化研究

专题 | 唐宋词中江南地域空间书写的变化研究

-

专题 | 浅析《浮士德》中女性形象的象征性

专题 | 浅析《浮士德》中女性形象的象征性

-

评论 | 论王安忆小说《长恨歌》中的非叙事性话语

评论 | 论王安忆小说《长恨歌》中的非叙事性话语

-

评论 | 悲剧的“净化”作用:道德伦理、思维理性的转化

评论 | 悲剧的“净化”作用:道德伦理、思维理性的转化

-

评论 | 意识与潜意识冲突:《十八岁出门远行》中的“自我”重塑

评论 | 意识与潜意识冲突:《十八岁出门远行》中的“自我”重塑

-

评论 | 接受美学批评视野下的《长安的荔枝》解读

评论 | 接受美学批评视野下的《长安的荔枝》解读

-

评论 | 传统与现代的碰撞

评论 | 传统与现代的碰撞

-

评论 | 赏析路遥现实与理想抉择后的美学取向

评论 | 赏析路遥现实与理想抉择后的美学取向

-

评论 | 从《平凡的世界》看路遥小说的理想爱情观

评论 | 从《平凡的世界》看路遥小说的理想爱情观

-

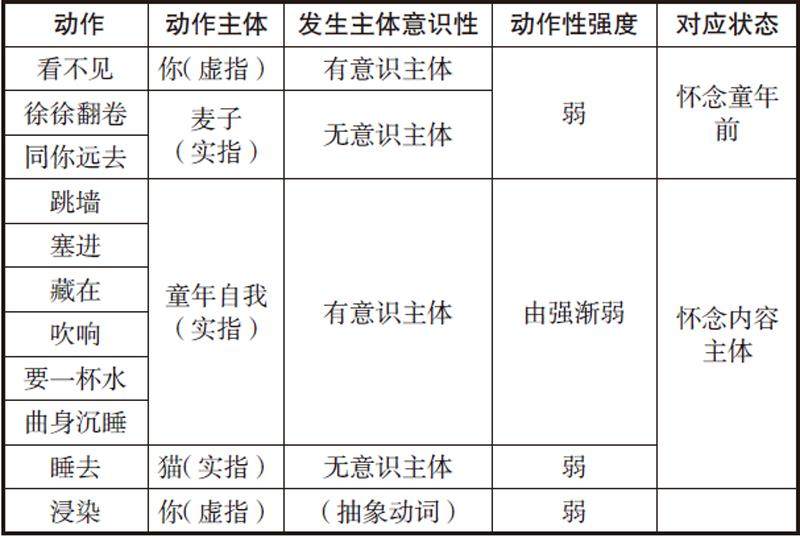

评论 | 紧贴大地的记忆回归:自然复魅下对存在问题的诗性救赎

评论 | 紧贴大地的记忆回归:自然复魅下对存在问题的诗性救赎

-

评论 | 太行抗战文学:烽火中的战歌

评论 | 太行抗战文学:烽火中的战歌

-

研究 | “适人”与“自适”:从庄子之道看《枕中记》的唐人之适

研究 | “适人”与“自适”:从庄子之道看《枕中记》的唐人之适

-

研究 | 杜丽娘之妖

研究 | 杜丽娘之妖

-

研究 | 唐传奇商业描写研究

研究 | 唐传奇商业描写研究

-

研究 | 以《山海经》为例看《四库全书总目》的小说观

研究 | 以《山海经》为例看《四库全书总目》的小说观

-

研究 | 分析中美影视剧中《西游记》人物形象塑造差异的文化原因

研究 | 分析中美影视剧中《西游记》人物形象塑造差异的文化原因

-

研究 | 《谁是最可爱的人》的表达艺术

研究 | 《谁是最可爱的人》的表达艺术

-

研究 | 异化的自卑与阶级的固化

研究 | 异化的自卑与阶级的固化

-

研究 | 模态实在性问题探究

研究 | 模态实在性问题探究

-

研究 | 存在主义哲学视野下的个体自由与责任

研究 | 存在主义哲学视野下的个体自由与责任

-

翻译 | 美学视角下的翻译多元性研究

翻译 | 美学视角下的翻译多元性研究

-

翻译 | 《红楼梦》英译本的文化重构与艺术再现

翻译 | 《红楼梦》英译本的文化重构与艺术再现

-

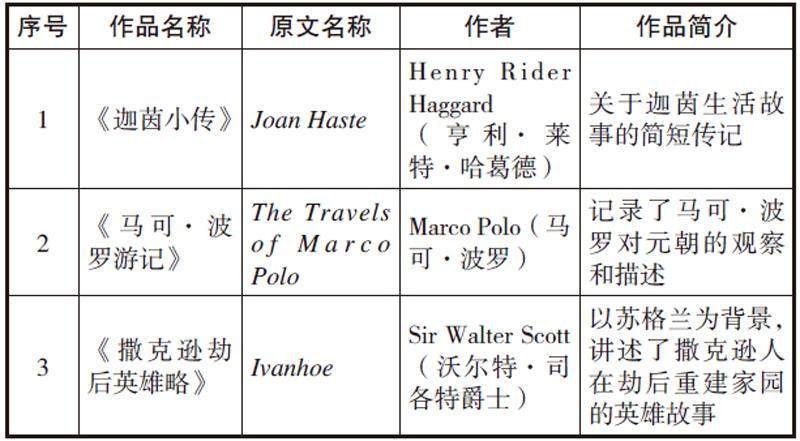

翻译 | 晚清翻译家魏易的小说翻译研究

翻译 | 晚清翻译家魏易的小说翻译研究

-

创作 | 与姥姥的故事

创作 | 与姥姥的故事

过往期刊

更多-

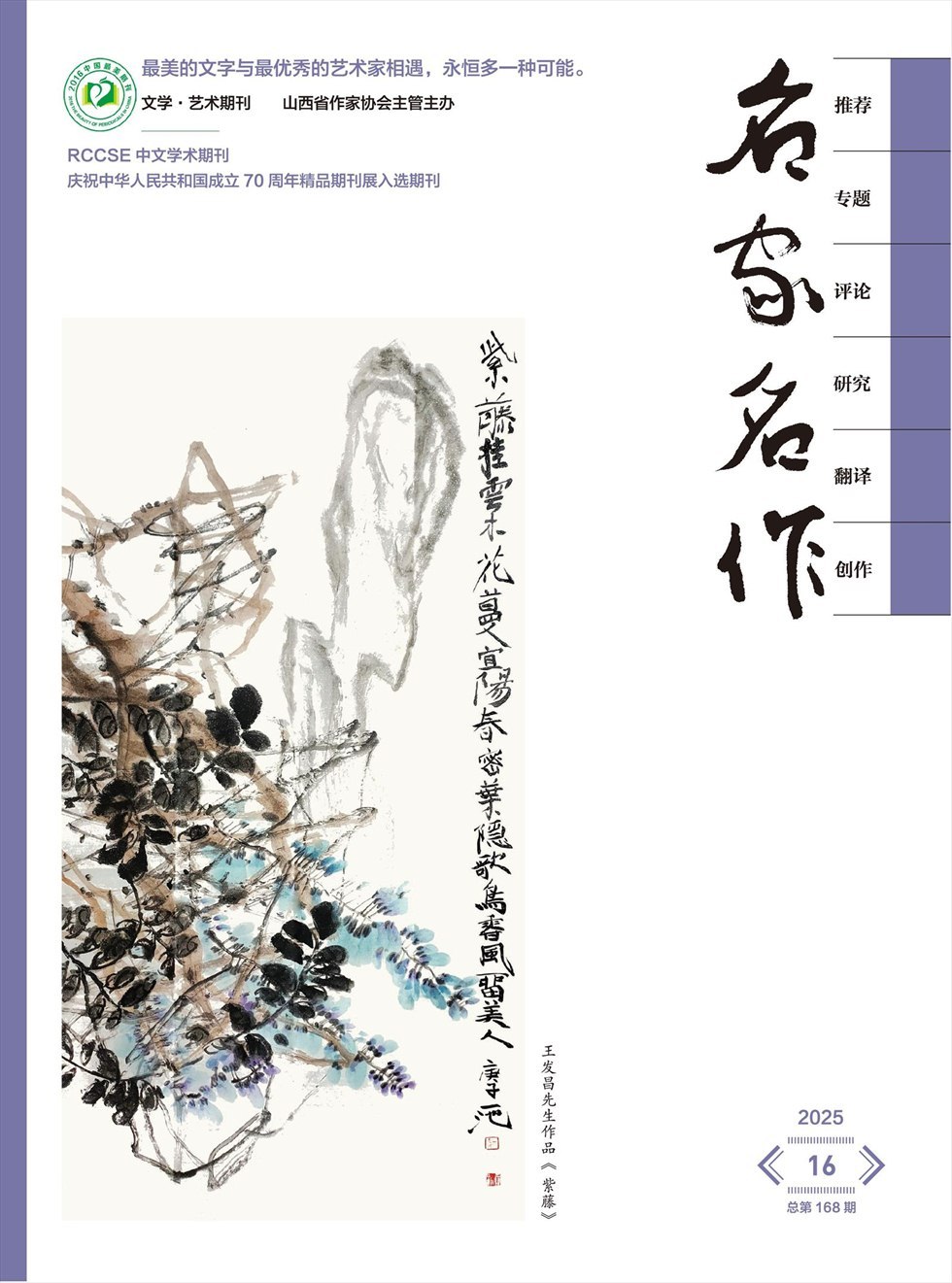

名家名作

2025年34期 -

名家名作

2025年33期 -

名家名作

2025年32期 -

名家名作

2025年31期 -

名家名作

2025年30期 -

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录