- 全部分类/

- 教育教学/

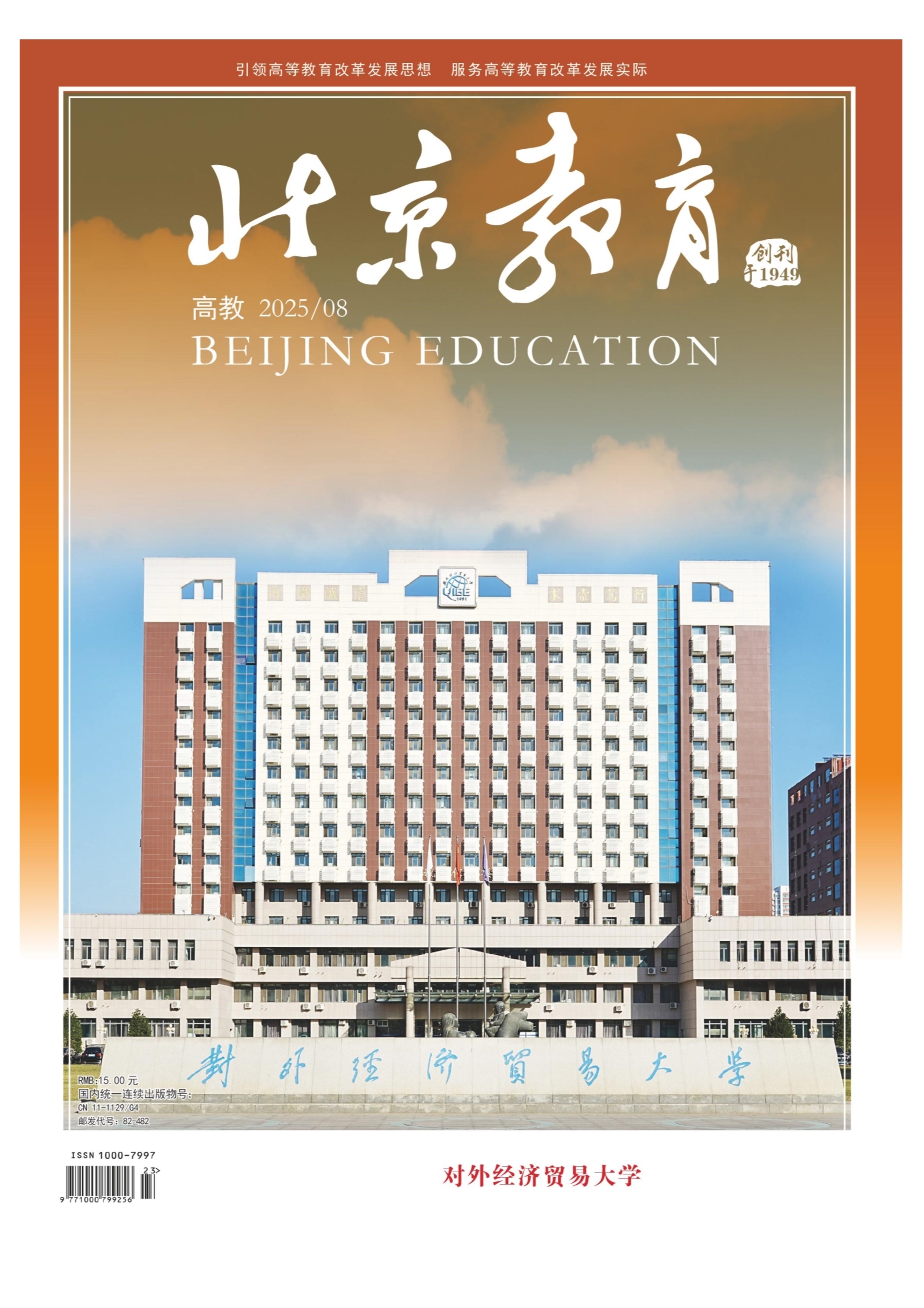

- 北京教育·高教版

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

本期关注 | 以习近平总书记关于教育的重要论述引领人才自主培养高质量发展

本期关注 | 以习近平总书记关于教育的重要论述引领人才自主培养高质量发展

-

本期关注 | 全面提高高校人才自主培养的基础能力

本期关注 | 全面提高高校人才自主培养的基础能力

-

本期关注 | 论加强研究生自主培养的三大体系

本期关注 | 论加强研究生自主培养的三大体系

-

本期关注 | 国际经验视角下中国研究生教育分类发展的优化方略

本期关注 | 国际经验视角下中国研究生教育分类发展的优化方略

-

本期关注 | 以项目式教学推进数智新闻传播人才自主培养

本期关注 | 以项目式教学推进数智新闻传播人才自主培养

-

本期关注 | 高水平教育对外开放与北京教育强市建设

本期关注 | 高水平教育对外开放与北京教育强市建设

-

本期关注 | 加强独立法人中外合作办学高校建设

本期关注 | 加强独立法人中外合作办学高校建设

-

高教研究 | 微短剧对新时代大学生价值观的影响及应对策略

高教研究 | 微短剧对新时代大学生价值观的影响及应对策略

-

高教研究 | 教育强国建设背景下高校国际传播能力建设的现状与改进路径

高教研究 | 教育强国建设背景下高校国际传播能力建设的现状与改进路径

-

高教研究 | 高校国际传播效能提升策略研究

高教研究 | 高校国际传播效能提升策略研究

-

高教研究 | 加强高校国际传播能力建设的方向与路径

高教研究 | 加强高校国际传播能力建设的方向与路径

-

高教研究 | 新时代外语院校加强国际传播能力建设的路径与实践

高教研究 | 新时代外语院校加强国际传播能力建设的路径与实践

-

高教研究 | 立足专业优势开辟高等艺术院校国际传播建设多重路径

高教研究 | 立足专业优势开辟高等艺术院校国际传播建设多重路径

-

党建研究 | 新时代党建引领大学生志愿服务体系建设探析

党建研究 | 新时代党建引领大学生志愿服务体系建设探析

-

党建研究 | 高校研究生党建工作实证研究与优化路径探索

党建研究 | 高校研究生党建工作实证研究与优化路径探索

-

党建研究 | 党建引领下研究生奖助学金评定机制优化路径研究

党建研究 | 党建引领下研究生奖助学金评定机制优化路径研究

-

教育科研 | 数智赋能、交叉共生:信息特色工程教育体系创新与实践

教育科研 | 数智赋能、交叉共生:信息特色工程教育体系创新与实践

-

教育科研 | 人工智能背景下移动门户建设的思考与实践

教育科研 | 人工智能背景下移动门户建设的思考与实践

-

教育科研 | 工匠精神融入职业院校大思政课建设路径研究

教育科研 | 工匠精神融入职业院校大思政课建设路径研究

-

教育科研 | 地方成人学校“形势与政策”课教学内容本地化路径研究

教育科研 | 地方成人学校“形势与政策”课教学内容本地化路径研究

-

教育科研 | 高校管理育人工作的实践路径研究

教育科研 | 高校管理育人工作的实践路径研究

-

教育科研 | 大学生“躺平”现象与高校学风建设的优化路径

教育科研 | 大学生“躺平”现象与高校学风建设的优化路径

-

教育科研 | 数智化赋能高校传媒人才培养路径探析

教育科研 | 数智化赋能高校传媒人才培养路径探析

-

教育科研 | 劳动教育赋能大学生责任感与社会适应能力的政策建议

教育科研 | 劳动教育赋能大学生责任感与社会适应能力的政策建议

-

教育科研 | 精准思政视域下艺术类高校学生思想动态调研路径探索与创新

教育科研 | 精准思政视域下艺术类高校学生思想动态调研路径探索与创新

-

公益宣传 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年

公益宣传 | 中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年

-

刊中刊 | 高质量党建引领学校高质量发展全力打造新时代首善之区工程师摇篮

刊中刊 | 高质量党建引领学校高质量发展全力打造新时代首善之区工程师摇篮

-

刊中刊 | 高校院(系)党委理论学习中心组学习质量提升研究

刊中刊 | 高校院(系)党委理论学习中心组学习质量提升研究

-

刊中刊 | 融媒体时代高校新闻宣传工作路径探析

刊中刊 | 融媒体时代高校新闻宣传工作路径探析

-

刊中刊 | 以“大思政课”建设筑牢高校思政引领力根基

刊中刊 | 以“大思政课”建设筑牢高校思政引领力根基

登录

登录