目录

快速导航-

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 坚持守正创新:深人贯彻中央八项规定精神学习教育的方法理路

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 坚持守正创新:深人贯彻中央八项规定精神学习教育的方法理路

-

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 从认知到实践:推动中华传统廉洁文化传承发展

学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 | 从认知到实践:推动中华传统廉洁文化传承发展

-

长征历史与长征文化研究 | 走进历史深处领悟长征战略领导力的跨时空智慧

长征历史与长征文化研究 | 走进历史深处领悟长征战略领导力的跨时空智慧

-

长征历史与长征文化研究 | 一份凝心聚力影响深远的长征文献

长征历史与长征文化研究 | 一份凝心聚力影响深远的长征文献

-

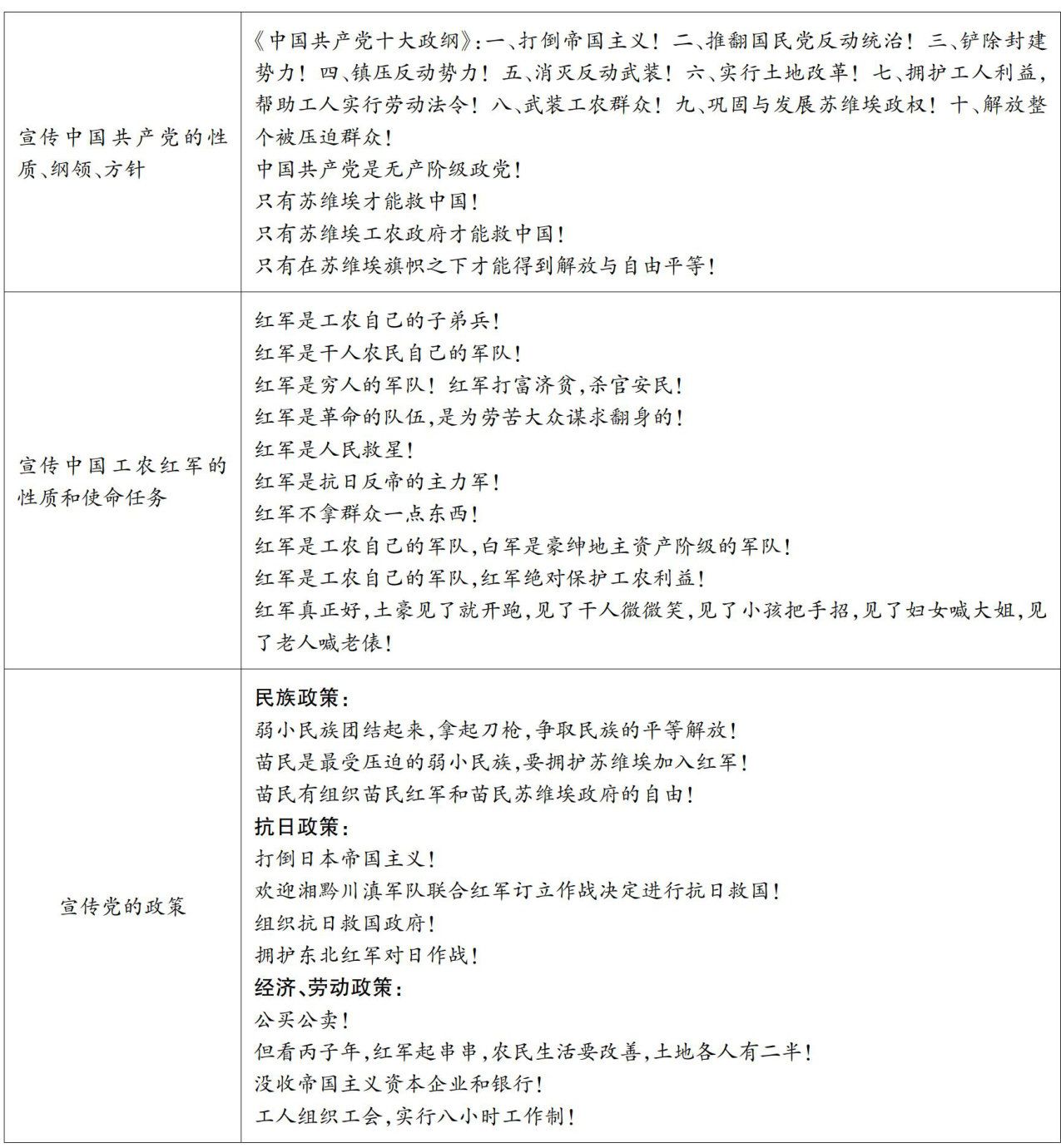

长征历史与长征文化研究 | 红军长征过昭通的标语口号研究

长征历史与长征文化研究 | 红军长征过昭通的标语口号研究

-

长征历史与长征文化研究 | 红军长征路上的向导探析

长征历史与长征文化研究 | 红军长征路上的向导探析

-

党史党建研究 | 诗词胜似万甲兵

党史党建研究 | 诗词胜似万甲兵

-

党史党建研究 | 全民族抗战时期中国共产党推进文化运动的战略目标

党史党建研究 | 全民族抗战时期中国共产党推进文化运动的战略目标

-

党史党建研究 | 英雄模范形象塑造与宣传

党史党建研究 | 英雄模范形象塑造与宣传

-

伟大建党精神及中国共产党人精神谱系研究 | 红色歌谣表征东北抗联精神的叙事机理

伟大建党精神及中国共产党人精神谱系研究 | 红色歌谣表征东北抗联精神的叙事机理

登录

登录