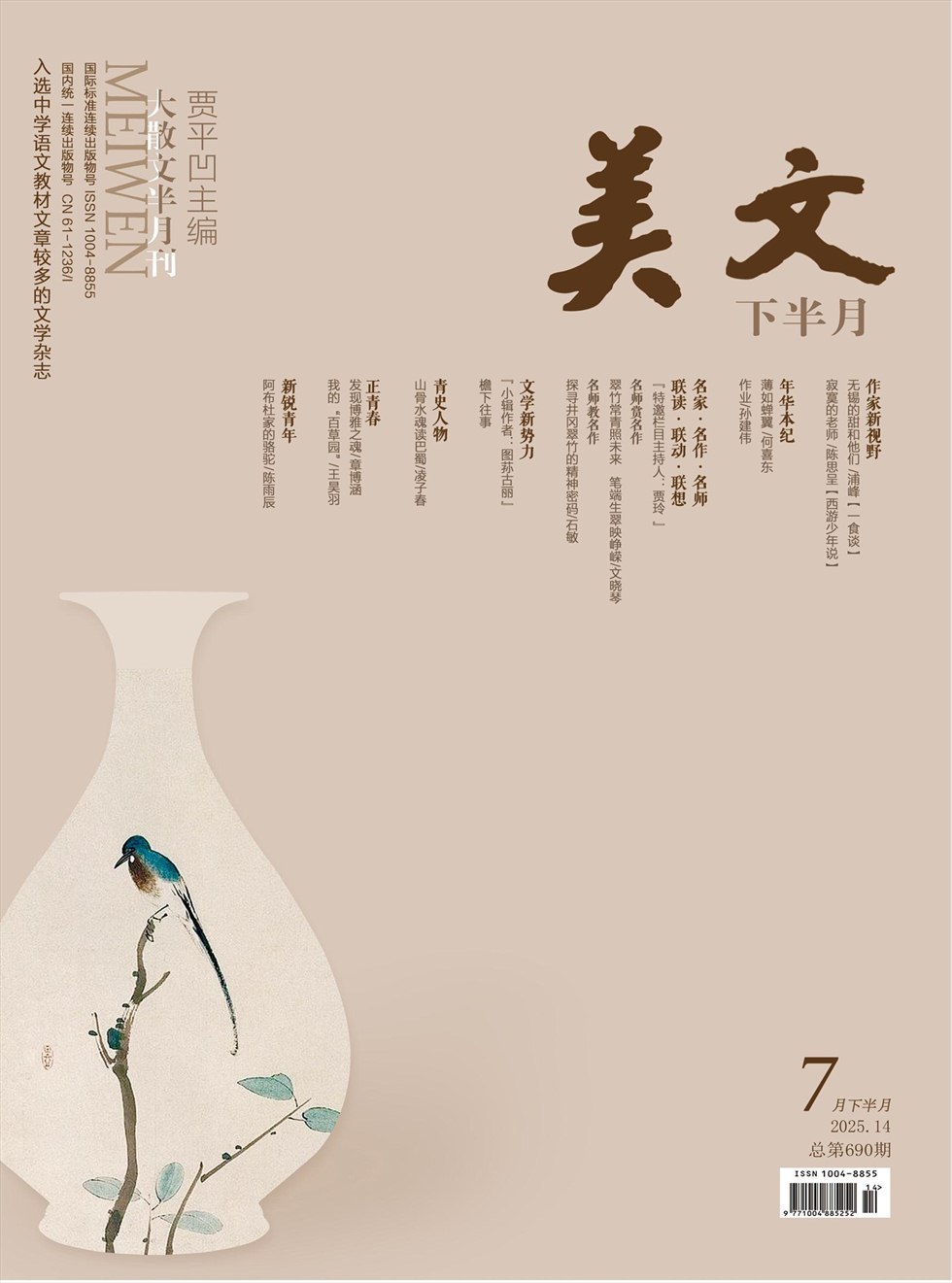

目录

快速导航-

作家新视野 | 无锡的甜和他们

作家新视野 | 无锡的甜和他们

-

作家新视野 | 寂寞的老师

作家新视野 | 寂寞的老师

-

年华本纪 | 薄如蝉翼

年华本纪 | 薄如蝉翼

-

年华本纪 | 作业

年华本纪 | 作业

-

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 翠竹常青照未来 笔端生翠映峥嵘

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 翠竹常青照未来 笔端生翠映峥嵘

-

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 探寻井冈翠竹的精神密码

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 探寻井冈翠竹的精神密码

-

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 竹影铸魂,星火长明

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 竹影铸魂,星火长明

-

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 一丛翠竹明鉴赤子心

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 一丛翠竹明鉴赤子心

-

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 翠竹如信仰 岁月写山河

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 翠竹如信仰 岁月写山河

-

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 碧血丹心奉中华,翠竹瑟瑟颂井冈

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 碧血丹心奉中华,翠竹瑟瑟颂井冈

-

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 翠竹风骨耀千秋,红军浩气贯长虹

名家·名作·名师·联读·联动·联想 | 翠竹风骨耀千秋,红军浩气贯长虹

-

文学新势力 | 檐下往事

文学新势力 | 檐下往事

-

青史人物 | 山骨水魂读巴蜀

青史人物 | 山骨水魂读巴蜀

-

青史人物 | 发现博雅之魂

青史人物 | 发现博雅之魂

-

正青春 | 我的“百草园”

正青春 | 我的“百草园”

-

新锐青年 | 阿布杜家的骆驼

新锐青年 | 阿布杜家的骆驼

登录

登录