目录

快速导航-

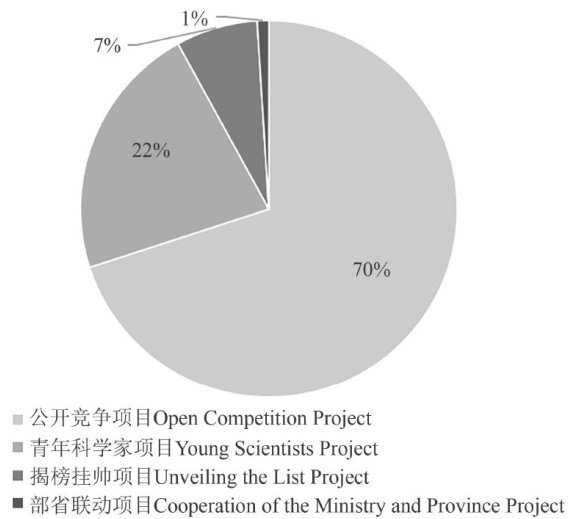

农业创新论坛 | “十四五”国家重点研发计划“林业种质资源培育与质量提升”重点专项立项分析与展望

农业创新论坛 | “十四五”国家重点研发计划“林业种质资源培育与质量提升”重点专项立项分析与展望

-

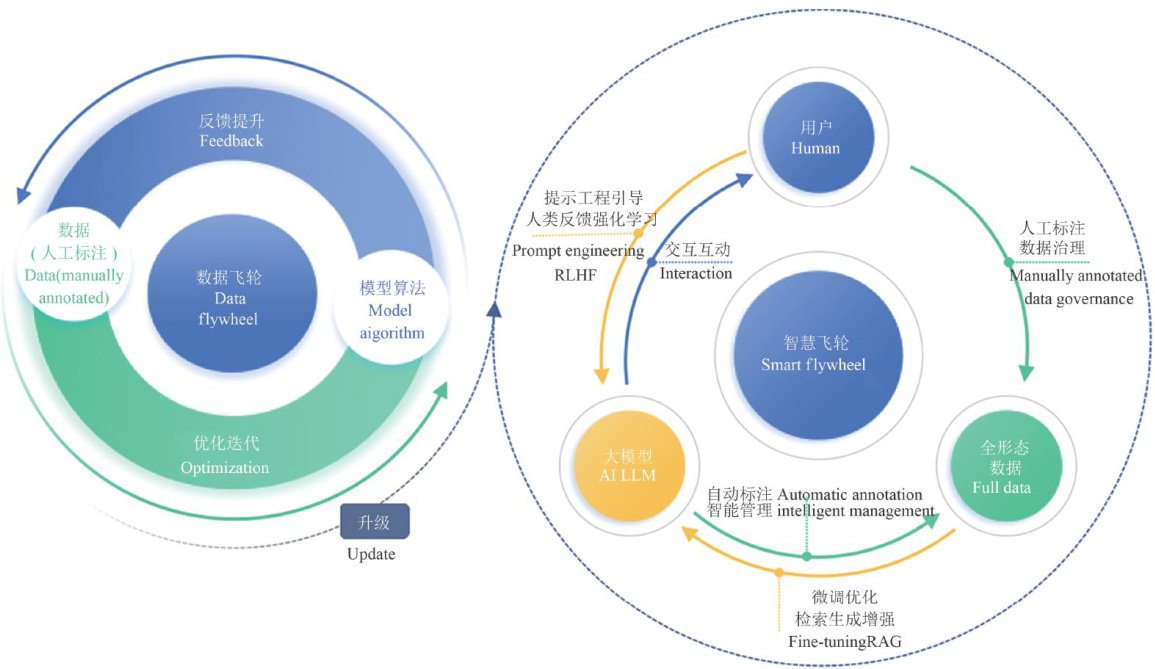

农业创新论坛 | “数据 + AI"双向赋能机制与农业领域实践

农业创新论坛 | “数据 + AI"双向赋能机制与农业领域实践

-

生物技术 生命科学 | 肌肉与脂肪组织互作调节肌内脂肪沉积的研究进展

生物技术 生命科学 | 肌肉与脂肪组织互作调节肌内脂肪沉积的研究进展

-

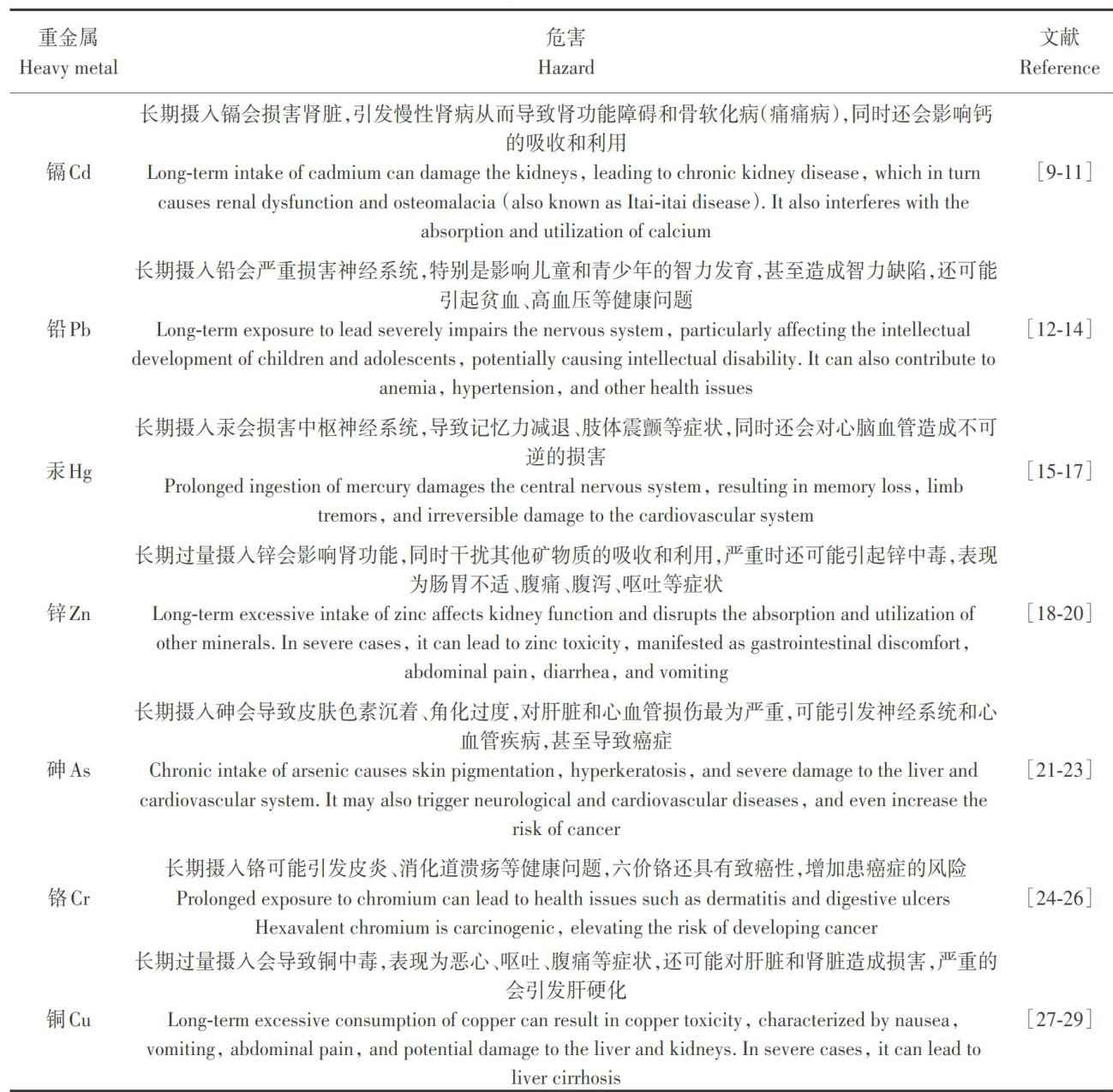

生物技术 生命科学 | 硒对重金属危害缓解作用的研究进展

生物技术 生命科学 | 硒对重金属危害缓解作用的研究进展

-

生物技术 生命科学 | 168份小麦种质资源品质性状分析

生物技术 生命科学 | 168份小麦种质资源品质性状分析

-

生物技术 生命科学 | 棉花VOZ基因家族鉴定及GhVOZ1耐盐功能研究

生物技术 生命科学 | 棉花VOZ基因家族鉴定及GhVOZ1耐盐功能研究

-

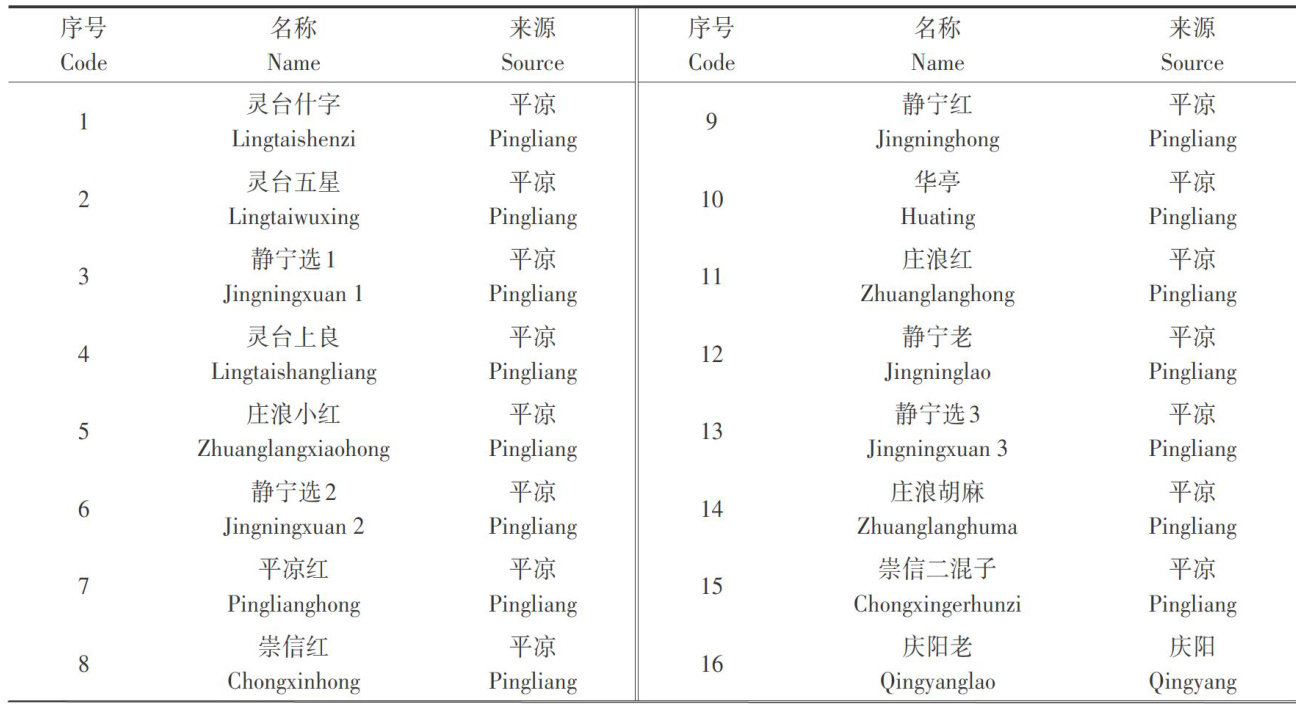

生物技术 生命科学 | 甘肃胡麻地方品种遗传多样性和群体结构分析

生物技术 生命科学 | 甘肃胡麻地方品种遗传多样性和群体结构分析

-

生物技术 生命科学 | 紫色辣椒花青素降解相关基因的挖掘与分析

生物技术 生命科学 | 紫色辣椒花青素降解相关基因的挖掘与分析

-

生物技术 生命科学 | 异源表达垂序商陆PaMT3-1基因提高拟南芥盐和渗透胁迫抗性

生物技术 生命科学 | 异源表达垂序商陆PaMT3-1基因提高拟南芥盐和渗透胁迫抗性

-

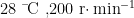

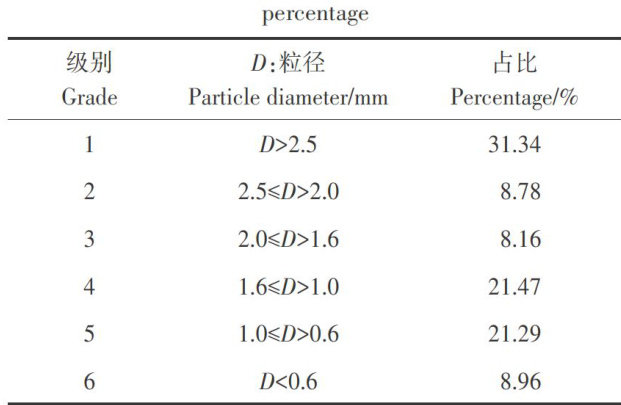

智慧农业 农机装备 | 双齿辊粉碎机构和破壁机粉碎机构对餐厨垃圾的粉碎效果

智慧农业 农机装备 | 双齿辊粉碎机构和破壁机粉碎机构对餐厨垃圾的粉碎效果

-

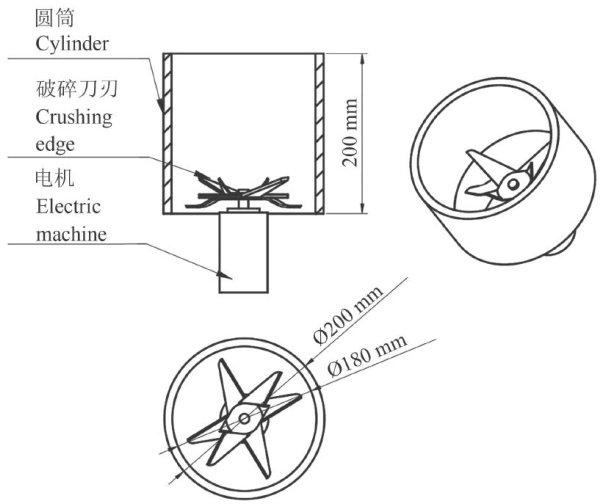

智慧农业 农机装备 | 基于无人机遥感的苹果产量估测模型研究

智慧农业 农机装备 | 基于无人机遥感的苹果产量估测模型研究

-

智慧农业 农机装备 | 基于GA-BP-GA优化林下三七种植红壤离散元仿真参数

智慧农业 农机装备 | 基于GA-BP-GA优化林下三七种植红壤离散元仿真参数

-

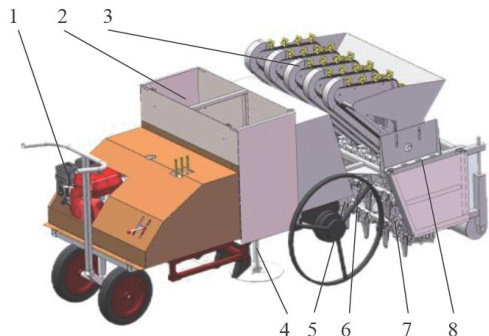

智慧农业 农机装备 | 自走式大蒜正芽播种施肥机设计与试验

智慧农业 农机装备 | 自走式大蒜正芽播种施肥机设计与试验

-

动植物健康 | 氮肥与密度互作对水稻病虫害发生和产量的影响

动植物健康 | 氮肥与密度互作对水稻病虫害发生和产量的影响

-

动植物健康 | 柠檬草精油的提取、成分鉴定及对红火蚁的薰蒸活性研究

动植物健康 | 柠檬草精油的提取、成分鉴定及对红火蚁的薰蒸活性研究

-

生物制造 资源生态 | 外源钙诱导植物应答镉胁迫的效应及作用机制研究进展

生物制造 资源生态 | 外源钙诱导植物应答镉胁迫的效应及作用机制研究进展

-

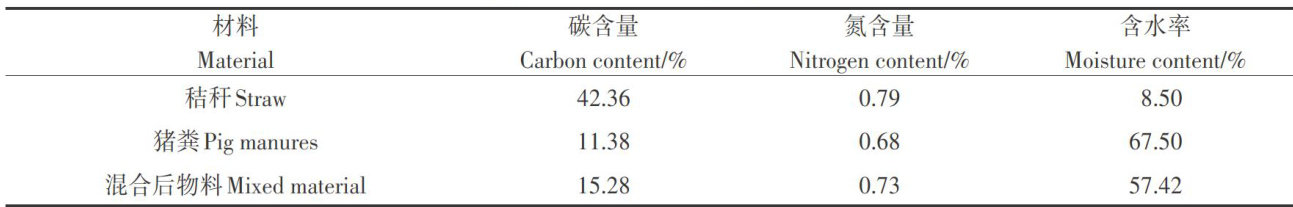

生物制造 资源生态 | 不同填充率与曝气工艺对滚筒堆肥效果的影响

生物制造 资源生态 | 不同填充率与曝气工艺对滚筒堆肥效果的影响

-

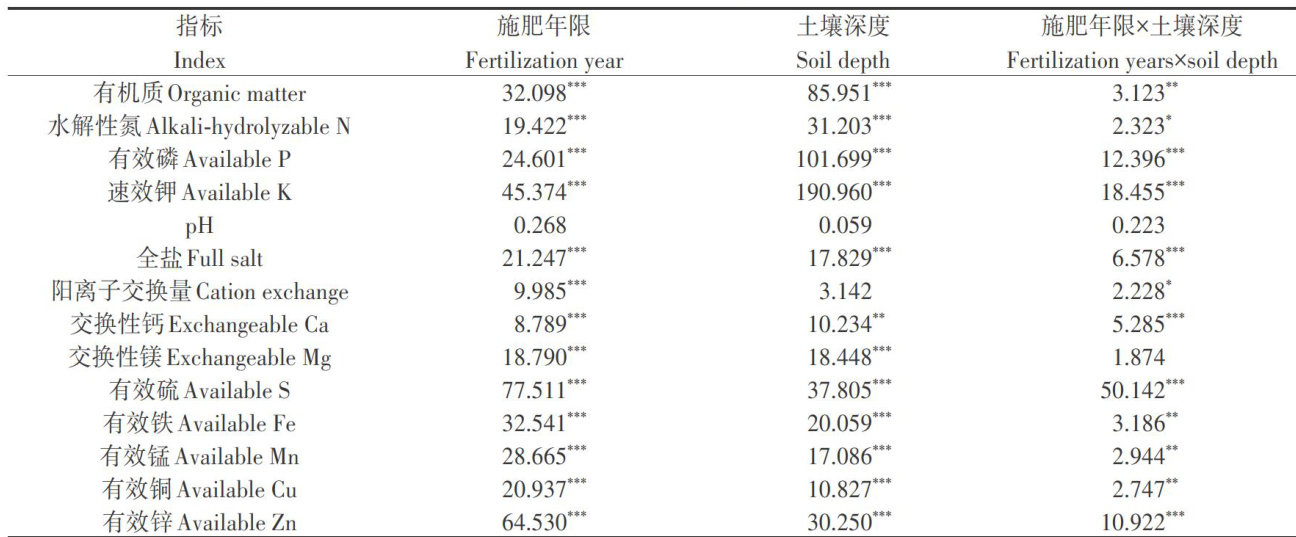

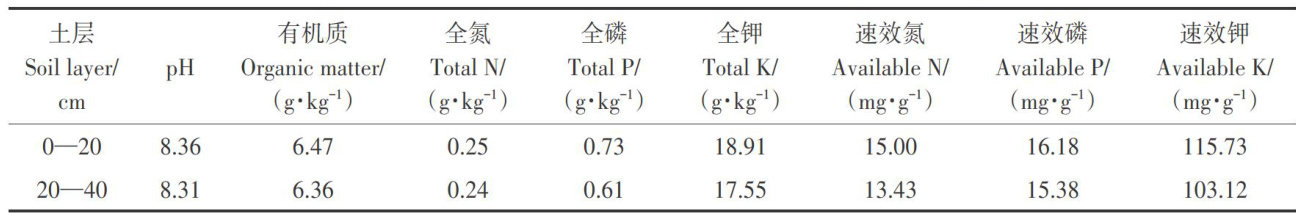

生物制造 资源生态 | 膜下滴灌施肥对片麻岩新生土梨园土壤养分积累与分布的影响

生物制造 资源生态 | 膜下滴灌施肥对片麻岩新生土梨园土壤养分积累与分布的影响

-

生物制造 资源生态 | 不同品种三叶草覆盖对旱地苹果园土壤理化特性和叶片生理特征的影响

生物制造 资源生态 | 不同品种三叶草覆盖对旱地苹果园土壤理化特性和叶片生理特征的影响

-

生物制造 资源生态 | 添加菌剂和石灰对剑麻渣腐解及养分含量的影响

生物制造 资源生态 | 添加菌剂和石灰对剑麻渣腐解及养分含量的影响

-

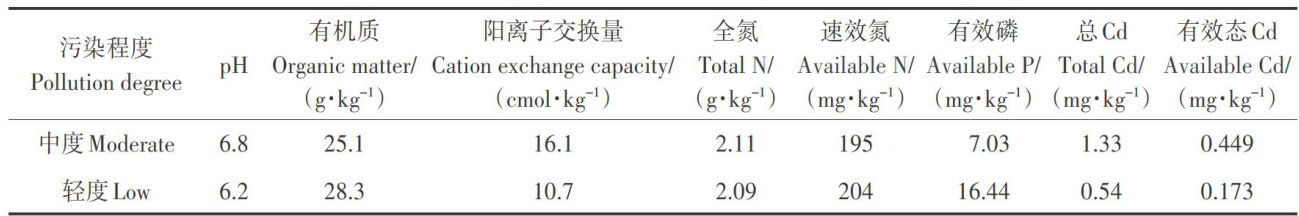

生物制造 资源生态 | 柠檬酸强化籽粒苋修复镉污染土壤效果研究

生物制造 资源生态 | 柠檬酸强化籽粒苋修复镉污染土壤效果研究

-

海洋农业 淡水渔业 | 中国海洋渔业生态安全时空演变与驱动因素分析

海洋农业 淡水渔业 | 中国海洋渔业生态安全时空演变与驱动因素分析

-

海洋农业 淡水渔业 | 酵母钴的制备、表征及其在鱼抗应激中的应用

海洋农业 淡水渔业 | 酵母钴的制备、表征及其在鱼抗应激中的应用

,在此基础上加强稻瘟病防治有望进一步提高产量。研究结果为水稻绿色高产高效发展提供理论依据和技术支撑。

,在此基础上加强稻瘟病防治有望进一步提高产量。研究结果为水稻绿色高产高效发展提供理论依据和技术支撑。

登录

登录