- 全部分类/

- 时政军事/

- 社会科学研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

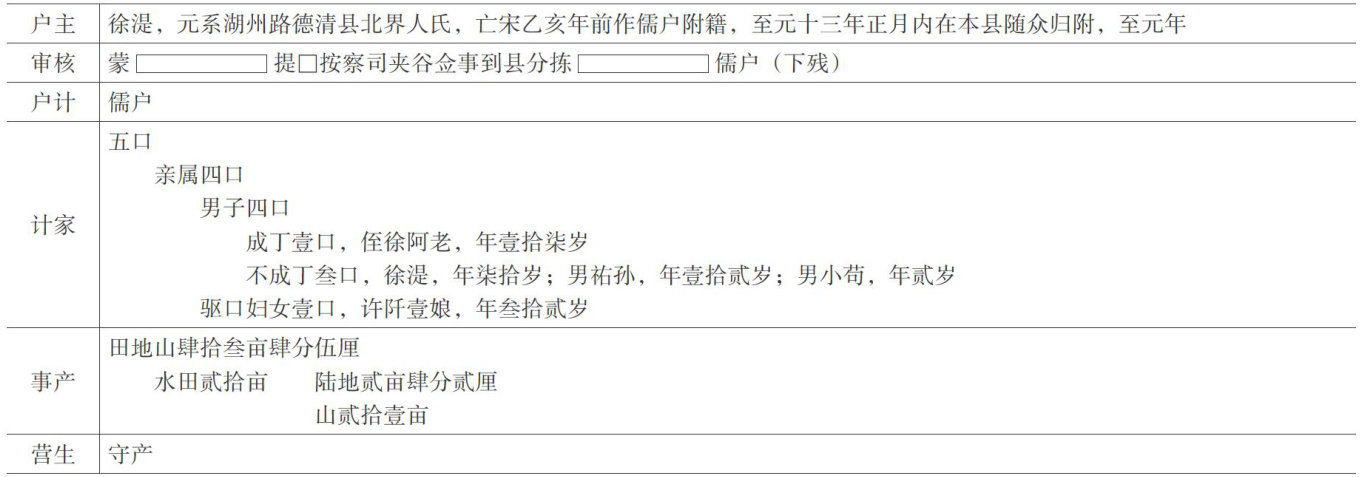

中国之治:历史经验与当代创新 | 元代儒户体制下士人的管理制度

中国之治:历史经验与当代创新 | 元代儒户体制下士人的管理制度

-

中国之治:历史经验与当代创新 | 数字情境:数字乡村治理的社会基础与技术适配

中国之治:历史经验与当代创新 | 数字情境:数字乡村治理的社会基础与技术适配

-

| 从中西文化差异看中国人文经济学的发展和超越

| 从中西文化差异看中国人文经济学的发展和超越

-

| 政党规范的中国逻辑:比较的视野

| 政党规范的中国逻辑:比较的视野

-

| 实践哲学视域内当代主体问题研究

| 实践哲学视域内当代主体问题研究

-

| 当代中国知识转型研究的问题与方法

| 当代中国知识转型研究的问题与方法

-

| 文明交流互鉴视域下重审海派文化的全球性、现代性与城市性

| 文明交流互鉴视域下重审海派文化的全球性、现代性与城市性

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 宅基地制度改革共富效应:基于原型分析法的经验考察

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 宅基地制度改革共富效应:基于原型分析法的经验考察

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 从“地权释放”到“市民转型”:宅基地退出推动农业转移人口市民化的理论逻辑与县域实践

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 从“地权释放”到“市民转型”:宅基地退出推动农业转移人口市民化的理论逻辑与县域实践

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 美国政府债务和“海外借款”会危及美元霸权吗

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 美国政府债务和“海外借款”会危及美元霸权吗

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 多流耦合与构建共识:焦点事件触发政策议程设置的多组态路径研究

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 多流耦合与构建共识:焦点事件触发政策议程设置的多组态路径研究

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 毛泽东抗战论著的思想生成、理论建树与多重价值

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 毛泽东抗战论著的思想生成、理论建树与多重价值

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 数字社群:信息社会新型群己关系与演化逻辑

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 数字社群:信息社会新型群己关系与演化逻辑

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 利益分配何以推进生活垃圾分类收集精细化

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 利益分配何以推进生活垃圾分类收集精细化

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 有限责任公司隐名股东案外人执行异议之诉法律适用问题探析

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 有限责任公司隐名股东案外人执行异议之诉法律适用问题探析

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 行政过程论视域下我国“不可靠实体清单”相关行政行为的法性质及司法救济

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 行政过程论视域下我国“不可靠实体清单”相关行政行为的法性质及司法救济

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | “数据赋权”成立条件的确定

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | “数据赋权”成立条件的确定

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 走向自我终结的批判理论

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 走向自我终结的批判理论

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 《尚书》 民本思想的创新诠释及其分歧

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 《尚书》 民本思想的创新诠释及其分歧

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 左转的心灵史

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 左转的心灵史

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 文献互证:共同时空背景下的杜诗与敦煌文献

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 文献互证:共同时空背景下的杜诗与敦煌文献

-

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 能源人文视阈下的19世纪英国地域小说:煤炭能源转型与可持续发展

全面推进乡村振兴:深化宅基地制度改革 | 能源人文视阈下的19世纪英国地域小说:煤炭能源转型与可持续发展

登录

登录