- 全部分类/

- 农业与职业/

- 中国新技术新产品

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

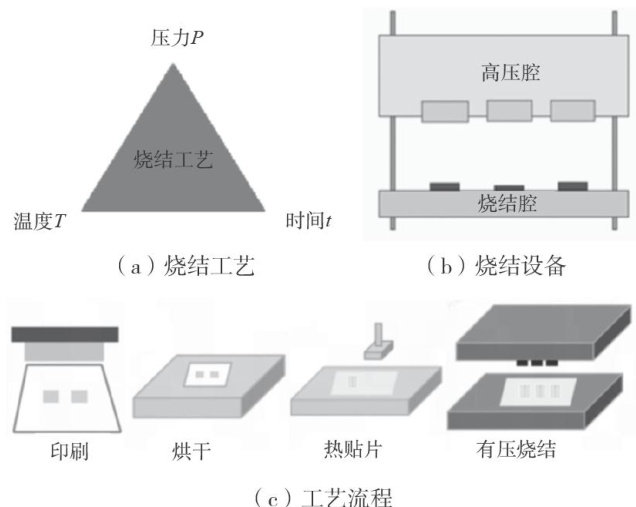

高新技术 | 碳化硅功率器件纳米银烧结工艺研究

高新技术 | 碳化硅功率器件纳米银烧结工艺研究

-

高新技术 | 机器视觉在互感器外观自动量测中的应用

高新技术 | 机器视觉在互感器外观自动量测中的应用

-

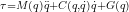

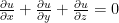

高新技术 | Runge-Kutta算法模拟二阶常微分方程及应用

高新技术 | Runge-Kutta算法模拟二阶常微分方程及应用

-

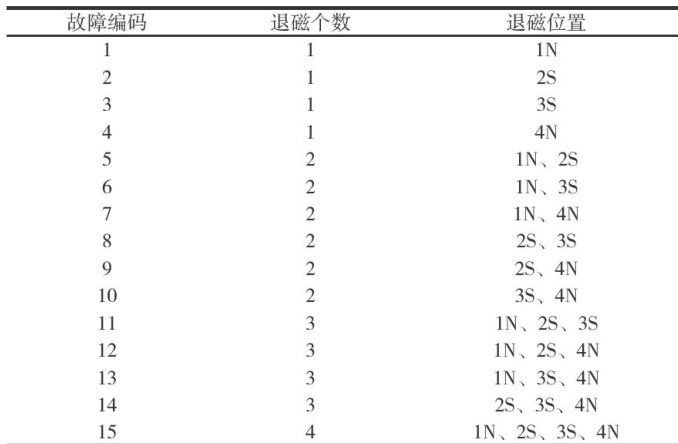

高新技术 | 基于机器学习的永磁同步直线电机退磁故障诊断

高新技术 | 基于机器学习的永磁同步直线电机退磁故障诊断

-

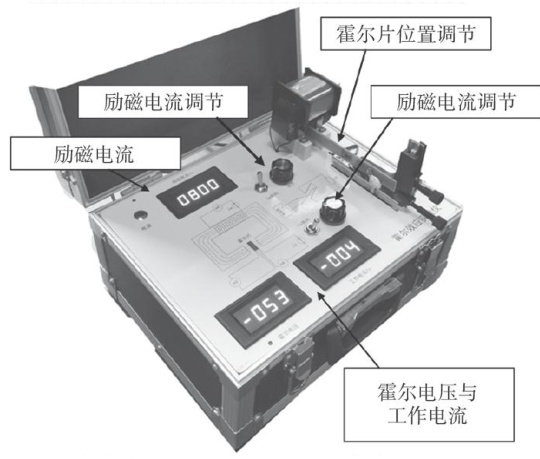

高新技术 | 虚实结合的霍尔效应实验仪

高新技术 | 虚实结合的霍尔效应实验仪

-

高新技术 | 基于深度学习的除铁器故障诊断方法研究

高新技术 | 基于深度学习的除铁器故障诊断方法研究

-

高新技术 | 基于最小二乘法的工业机器人动力学参数辨识

高新技术 | 基于最小二乘法的工业机器人动力学参数辨识

-

高新技术 | 基于Fluent的气力输送90°弯管流场仿真分析

高新技术 | 基于Fluent的气力输送90°弯管流场仿真分析

-

高新技术 | 国网用电计量异常智慧监测诊断优化方案

高新技术 | 国网用电计量异常智慧监测诊断优化方案

-

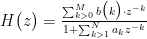

高新技术 | 基于深度学习神经网络的无刷直流电机控制方法

高新技术 | 基于深度学习神经网络的无刷直流电机控制方法

-

高新技术 | 基于PLC技术的火力发电机热工保护系统智能控制方法

高新技术 | 基于PLC技术的火力发电机热工保护系统智能控制方法

-

高新技术 | 融合深度学习算法的电力负荷动态预测方法及其精度提升

高新技术 | 融合深度学习算法的电力负荷动态预测方法及其精度提升

-

高新技术 | 基于数据融合与机器学习的高压输电线路智能巡检技术研究

高新技术 | 基于数据融合与机器学习的高压输电线路智能巡检技术研究

-

高新技术 | 基于NSGA-IV算法的新型电力系统净功率优化

高新技术 | 基于NSGA-IV算法的新型电力系统净功率优化

-

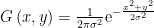

高新技术 | 人工智能驱动的大数据可视化分析系统设计与实现

高新技术 | 人工智能驱动的大数据可视化分析系统设计与实现

-

高新技术 | 基于纳米材料的锂电池电极材料制备工艺优化研究

高新技术 | 基于纳米材料的锂电池电极材料制备工艺优化研究

-

高新技术 | 全栈桥无人火电智能巡检系统研究与应用

高新技术 | 全栈桥无人火电智能巡检系统研究与应用

-

高新技术 | 分布式能源系统中微网继电保护方案设计

高新技术 | 分布式能源系统中微网继电保护方案设计

-

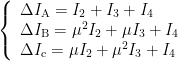

信息技术 | 5GLAN技术提升油气管道数据传输稳定性策略

信息技术 | 5GLAN技术提升油气管道数据传输稳定性策略

-

工业技术 | 电厂升压站保护装置配置标准化设计与实现

工业技术 | 电厂升压站保护装置配置标准化设计与实现

-

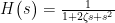

工业技术 | 刮料装置结构优化设计

工业技术 | 刮料装置结构优化设计

-

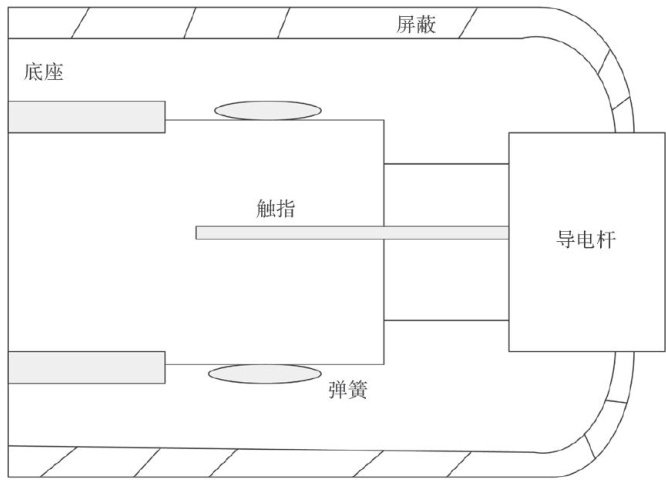

工业技术 | 变电站电气一次设备接头过热监控方法

工业技术 | 变电站电气一次设备接头过热监控方法

-

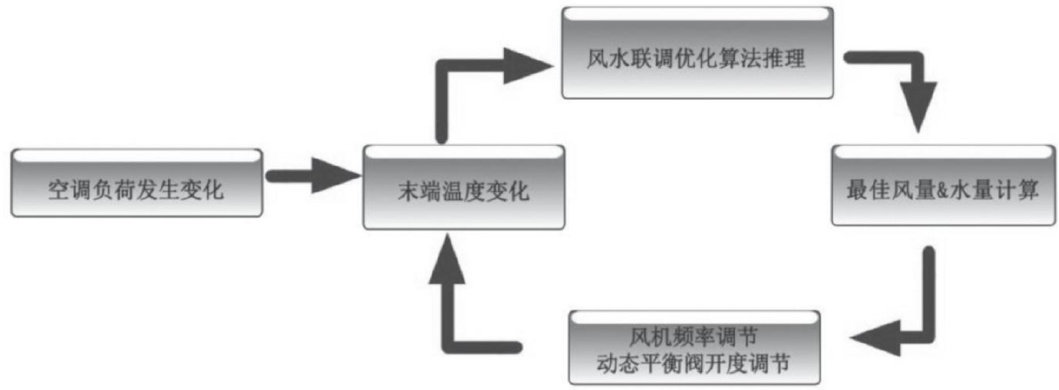

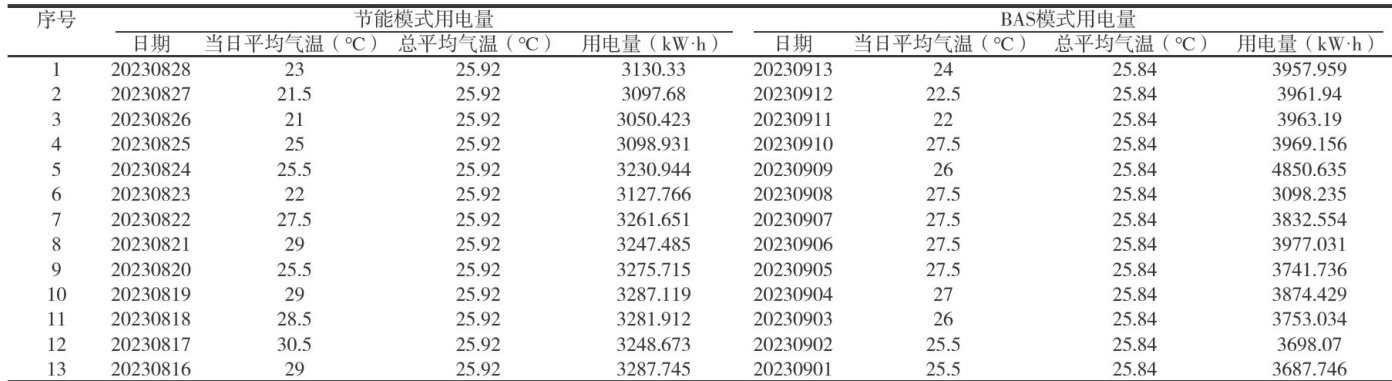

工业技术 | 通风空调节能系统在城市轨道交通中的应用分析

工业技术 | 通风空调节能系统在城市轨道交通中的应用分析

-

工业技术 | 加热卷烟烟具结构的烟气流动及温度分布研究

工业技术 | 加热卷烟烟具结构的烟气流动及温度分布研究

-

工程技术 | 低空遥感在城市高精度测绘中的技术优化与实践探索

工程技术 | 低空遥感在城市高精度测绘中的技术优化与实践探索

-

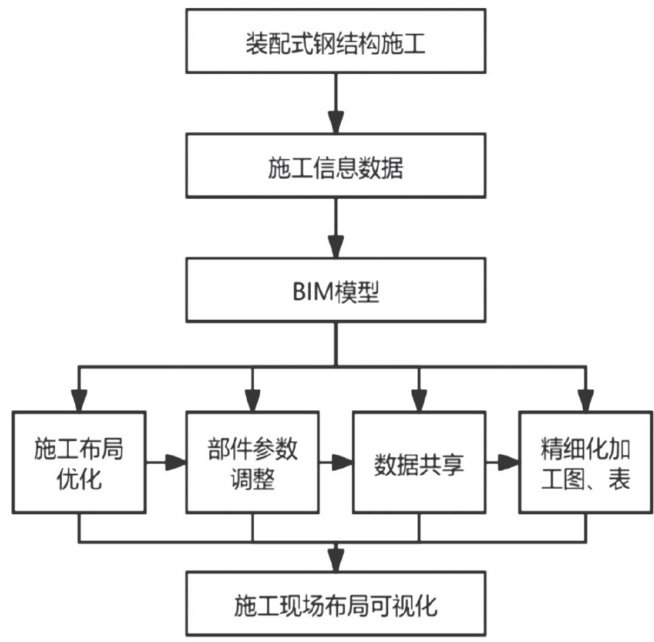

工程技术 | 基于BIM技术的装配式建筑钢结构施工现场布局设计

工程技术 | 基于BIM技术的装配式建筑钢结构施工现场布局设计

-

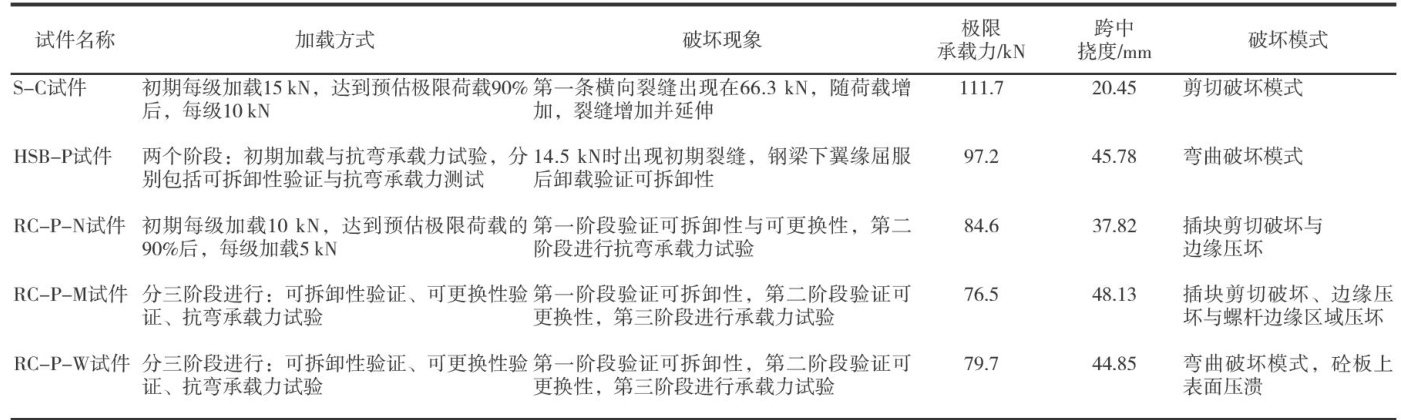

工程技术 | 可拆卸钢-混凝土组合梁抗弯性能试验研究

工程技术 | 可拆卸钢-混凝土组合梁抗弯性能试验研究

-

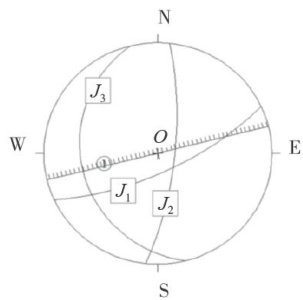

工程技术 | 丘陵地区隧道洞口不良地质综合预测研究

工程技术 | 丘陵地区隧道洞口不良地质综合预测研究

-

工程技术 | 预制钢筋桁架叠合板受力性能试验研究

工程技术 | 预制钢筋桁架叠合板受力性能试验研究

-

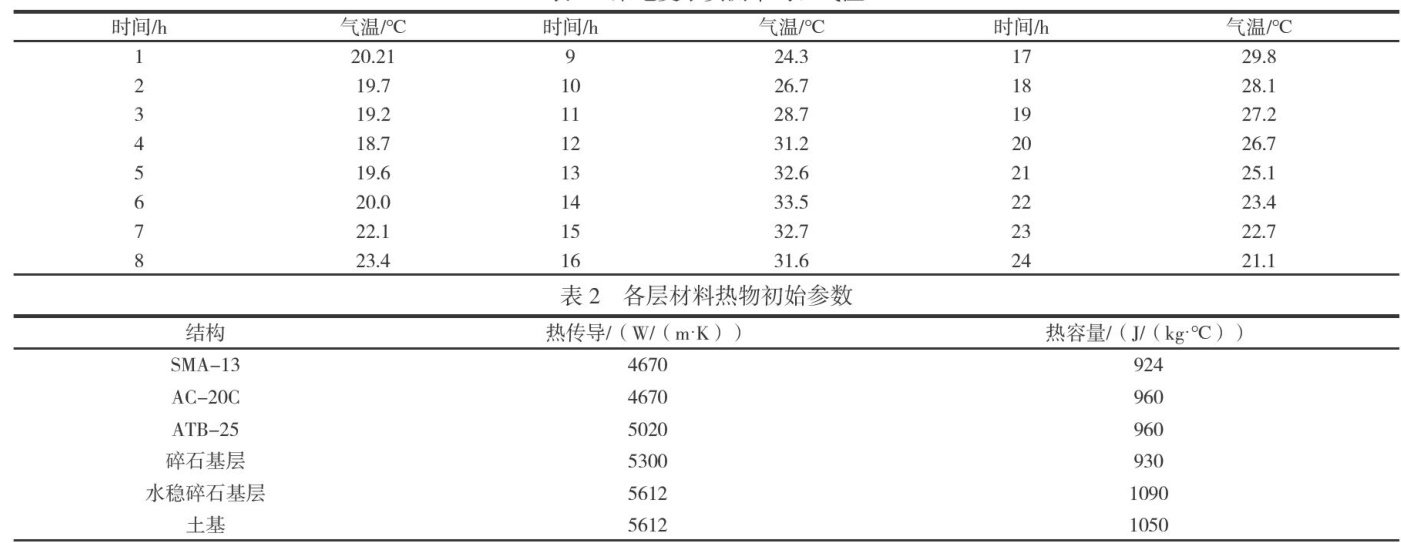

工程技术 | 变温条件下沥青路面车辙形成影响因素分析

工程技术 | 变温条件下沥青路面车辙形成影响因素分析

-

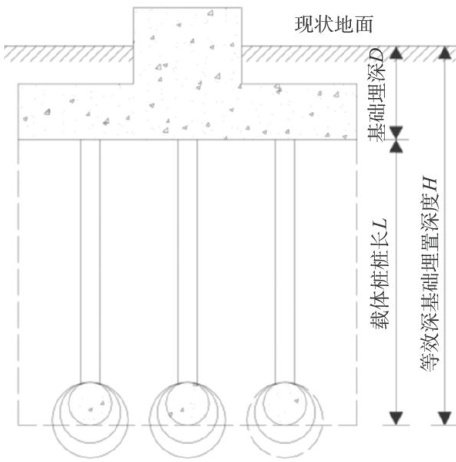

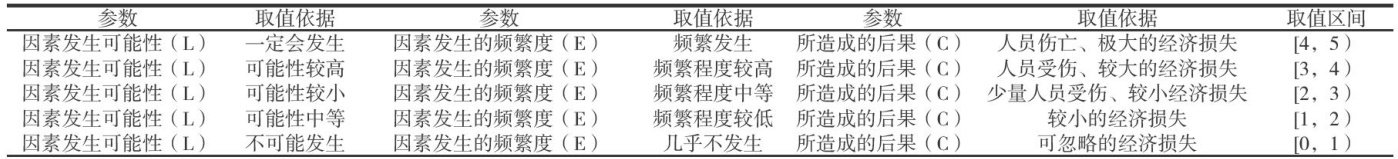

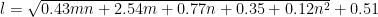

工程技术 | 载体桩承载力特征值的计算分析与检测

工程技术 | 载体桩承载力特征值的计算分析与检测

-

工程技术 | 泵站进水口漩涡形成机理及抑制措施研究

工程技术 | 泵站进水口漩涡形成机理及抑制措施研究

-

工程技术 | 地铁列车架大修维保策略改进措施与应用研究

工程技术 | 地铁列车架大修维保策略改进措施与应用研究

-

工程技术 | 自平衡法在高桩码头桩基检测中的应用研究

工程技术 | 自平衡法在高桩码头桩基检测中的应用研究

-

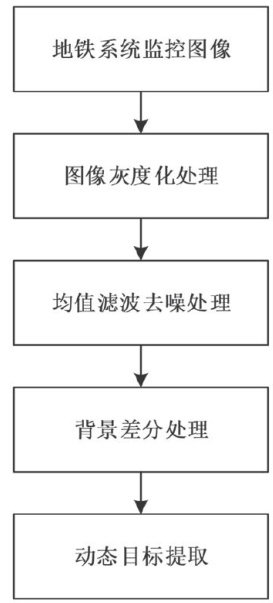

工程技术 | 基于场景联动的地铁综合监控系统

工程技术 | 基于场景联动的地铁综合监控系统

-

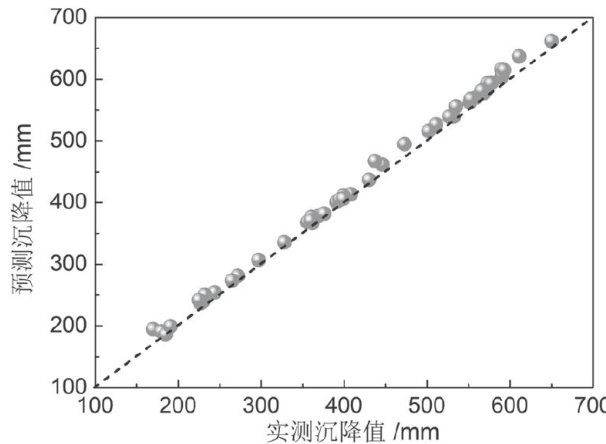

工程技术 | 基于数据驱动的路基沉降预测模型

工程技术 | 基于数据驱动的路基沉降预测模型

-

生态与环境工程 | 一种基于图像分割的水下鱼类检测和计数方法

生态与环境工程 | 一种基于图像分割的水下鱼类检测和计数方法

-

生态与环境工程 | 内河水体沉积物重金属污染分布形态检测方法

生态与环境工程 | 内河水体沉积物重金属污染分布形态检测方法

-

生态与环境工程 | 农田土壤重金属污染特征分析及监测研究

生态与环境工程 | 农田土壤重金属污染特征分析及监测研究

-

生态与环境工程 | 北京市地热水化学特征及开发利用潜力研究

生态与环境工程 | 北京市地热水化学特征及开发利用潜力研究

-

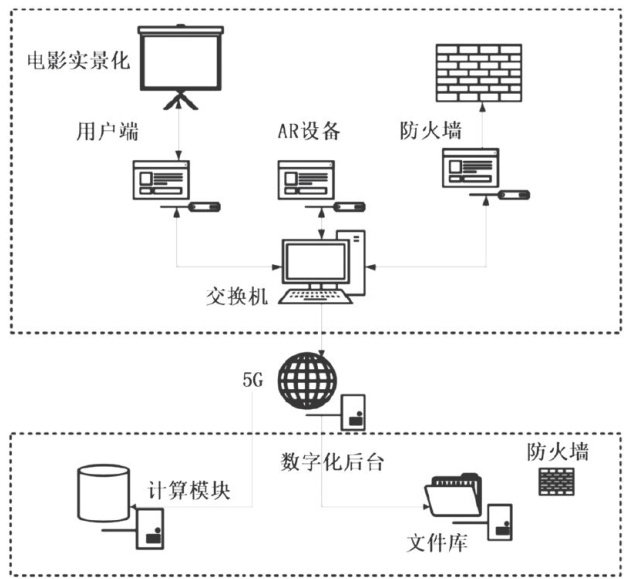

技术经济与管理 | AR技术结合人工智能下的电影实景化发展与研究

技术经济与管理 | AR技术结合人工智能下的电影实景化发展与研究

-

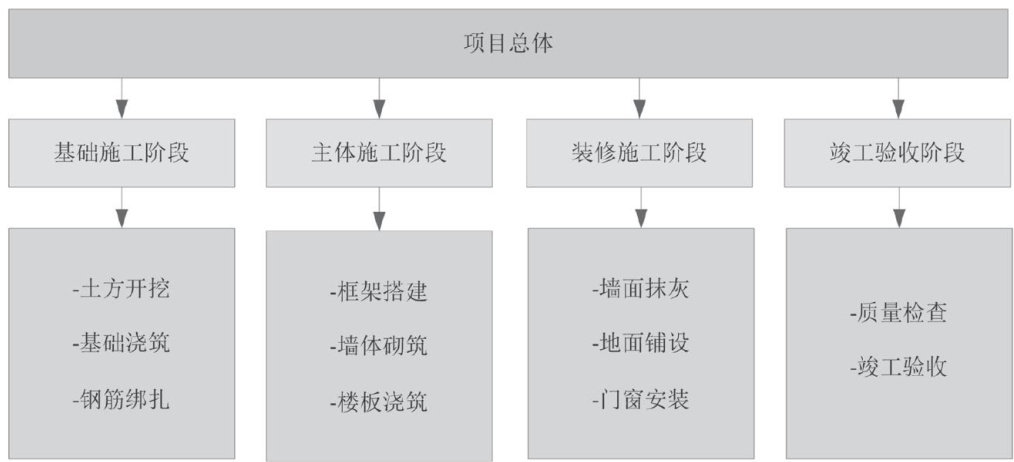

技术经济与管理 | 基于关键链法的建筑施工项目进度控制方法

技术经济与管理 | 基于关键链法的建筑施工项目进度控制方法

-

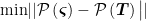

技术经济与管理 | 分层相似度学习在营销图像检索中的应用

技术经济与管理 | 分层相似度学习在营销图像检索中的应用

-

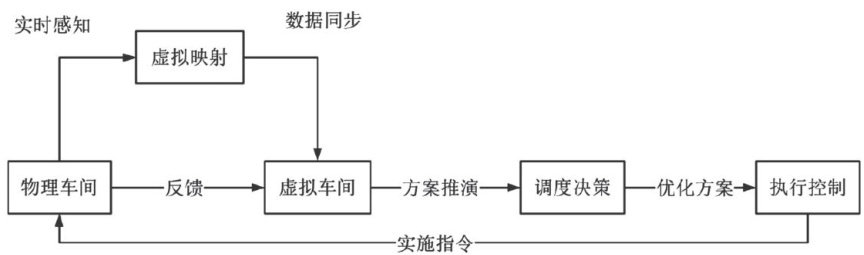

技术经济与管理 | 基于数字孪生的车间生产调度优化方法研究

技术经济与管理 | 基于数字孪生的车间生产调度优化方法研究

-

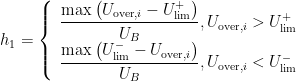

生产与安全技术 | 智慧电网场景电压安全性数字孪生预警方法研究

生产与安全技术 | 智慧电网场景电压安全性数字孪生预警方法研究

-

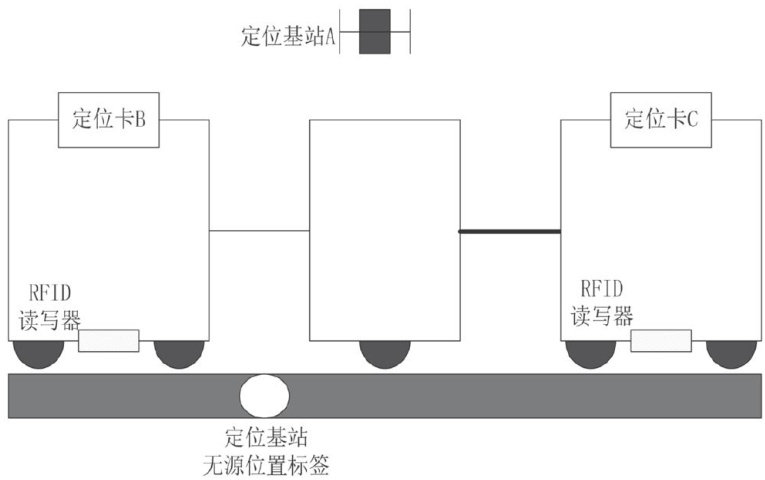

生产与安全技术 | 基于RFID的煤矿井下单轨吊机车实时定位技术研究

生产与安全技术 | 基于RFID的煤矿井下单轨吊机车实时定位技术研究

-

生产与安全技术 | 基于迁移学习的跨区域窃电行为小样本识别模型

生产与安全技术 | 基于迁移学习的跨区域窃电行为小样本识别模型

过往期刊

更多-

中国新技术新产品

2025年23期 -

中国新技术新产品

2025年22期 -

中国新技术新产品

2025年21期 -

中国新技术新产品

2025年20期 -

中国新技术新产品

2025年19期 -

中国新技术新产品

2025年18期 -

中国新技术新产品

2025年17期 -

中国新技术新产品

2025年16期 -

中国新技术新产品

2025年15期 -

中国新技术新产品

2025年14期 -

中国新技术新产品

2025年13期 -

中国新技术新产品

2025年12期 -

中国新技术新产品

2025年11期 -

中国新技术新产品

2025年10期 -

中国新技术新产品

2025年09期 -

中国新技术新产品

2025年08期 -

中国新技术新产品

2025年07期 -

中国新技术新产品

2025年06期 -

中国新技术新产品

2025年05期 -

中国新技术新产品

2025年04期 -

中国新技术新产品

2025年03期 -

中国新技术新产品

2025年02期 -

中国新技术新产品

2025年01期

登录

登录