目录

快速导航-

北京影像 | 大中轴

北京影像 | 大中轴

-

刊首荐读 | 鼓励民间合法收藏,形成协同保护新格局

刊首荐读 | 鼓励民间合法收藏,形成协同保护新格局

-

焦点 | 编者按

焦点 | 编者按

-

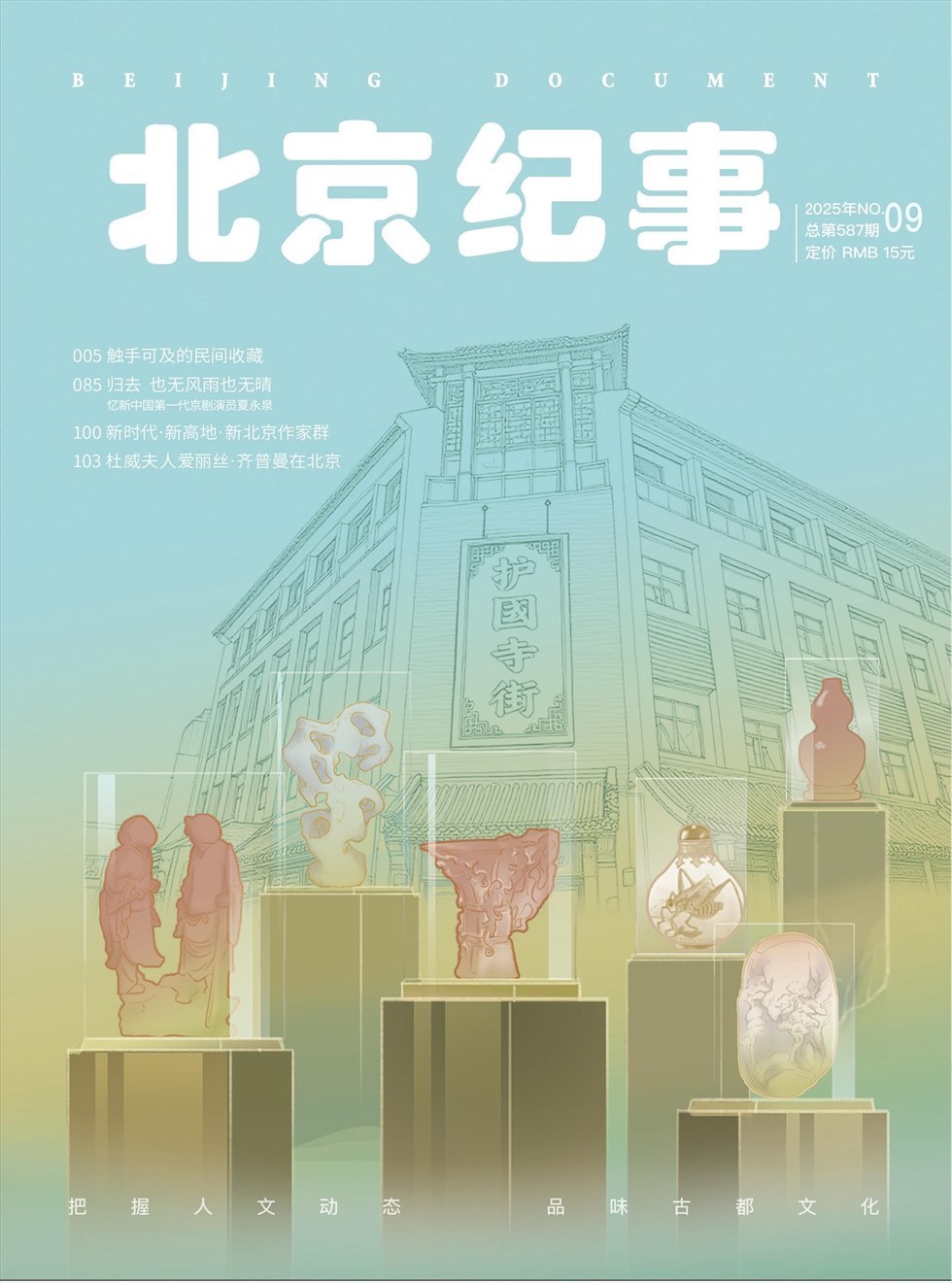

焦点 | 触手可及的民间收藏

焦点 | 触手可及的民间收藏

-

焦点 | “稀奇古怪”的小众民间收藏

焦点 | “稀奇古怪”的小众民间收藏

-

焦点 | 老物说史人文长辛

焦点 | 老物说史人文长辛

-

焦点 | 旧籍拾珍

焦点 | 旧籍拾珍

-

焦点 | 北京连环画民间收藏往事

焦点 | 北京连环画民间收藏往事

-

焦点 | 读书与藏书

焦点 | 读书与藏书

-

焦点 | 报国寺藏家书事

焦点 | 报国寺藏家书事

-

焦点 | 民间收藏大家叶义医生

焦点 | 民间收藏大家叶义医生

-

焦点 | 万伯翱:从藏书 到创作 到生活

焦点 | 万伯翱:从藏书 到创作 到生活

-

焦点 | 从警营走出的“收藏家”

焦点 | 从警营走出的“收藏家”

-

焦点 | 爱逛地摊儿的“民间收藏家”

焦点 | 爱逛地摊儿的“民间收藏家”

-

焦点 | 工薪阶层的文房收藏

焦点 | 工薪阶层的文房收藏

-

焦点 | 林老收藏有点“怪”

焦点 | 林老收藏有点“怪”

-

焦点 | 民藏高手的境界

焦点 | 民藏高手的境界

-

焦点 | 古代文人的精致生活

焦点 | 古代文人的精致生活

-

焦点 | 收藏艺术中的奇葩:竹刻臂搁

焦点 | 收藏艺术中的奇葩:竹刻臂搁

-

焦点 | 玉器收藏与玉文化之光

焦点 | 玉器收藏与玉文化之光

-

焦点 | 郎窑红葫芦瓶中的红色情结

焦点 | 郎窑红葫芦瓶中的红色情结

-

焦点 | 藏品晚清《北京新铭画报》浅说

焦点 | 藏品晚清《北京新铭画报》浅说

-

古都 | 源于误解的“宛平”命名

古都 | 源于误解的“宛平”命名

-

古都 | 故都胜迹辑略:道观篇

古都 | 故都胜迹辑略:道观篇

-

古都 | 缘说长城

古都 | 缘说长城

-

古都 | 金代西山,文人的桃花源

古都 | 金代西山,文人的桃花源

-

古都 | 老北京的茶禅和茶寮

古都 | 老北京的茶禅和茶寮

-

古都 | 北京地区的蚕桑业

古都 | 北京地区的蚕桑业

-

古都 | 小票大城

古都 | 小票大城

-

古都 | 被遗忘的老北京痰盂

古都 | 被遗忘的老北京痰盂

-

古都 | 清代文艺小资生活:焚香供果、修补残卷

古都 | 清代文艺小资生活:焚香供果、修补残卷

-

古都 | 通州汉代路县故城墓葬遗址中的铜镜

古都 | 通州汉代路县故城墓葬遗址中的铜镜

-

古都 | 北京百年清真名菜:它似蜜

古都 | 北京百年清真名菜:它似蜜

-

人文 | 归去 也无风雨也无晴忆新中国第一代京剧演员夏永泉

人文 | 归去 也无风雨也无晴忆新中国第一代京剧演员夏永泉

-

人文 | 一个小品引出的蛇戏

人文 | 一个小品引出的蛇戏

-

人文 | 北京“宝藏爷爷”:用国画“爆改”动漫人物

人文 | 北京“宝藏爷爷”:用国画“爆改”动漫人物

-

人文 | 刀剪绘灵瑞

人文 | 刀剪绘灵瑞

-

人文 | 新时代·新高地·新北京作家群

人文 | 新时代·新高地·新北京作家群

-

人文 | 五十九份深情

人文 | 五十九份深情

-

人文 | 杜威夫人爱丽丝•齐普曼在北京

人文 | 杜威夫人爱丽丝•齐普曼在北京

-

人文 | 纪事书单(2025年9月号)

人文 | 纪事书单(2025年9月号)

-

生活 | 漫谈百年前北京的洋教师们

生活 | 漫谈百年前北京的洋教师们

-

生活 | 外卖小哥“网红”记

生活 | 外卖小哥“网红”记

-

生活 | 成长的印记

生活 | 成长的印记

-

生活 | 古都掠影

生活 | 古都掠影

登录

登录