目录

快速导航-

文学艺术 | 纪行诗里的广东文学景观

文学艺术 | 纪行诗里的广东文学景观

-

文学艺术 | 迷失与觉醒:苔丝与贞贞的女性意识比较研究

文学艺术 | 迷失与觉醒:苔丝与贞贞的女性意识比较研究

-

语言文化 | 翻译美学视角下朱自清散文维译的审美再现

语言文化 | 翻译美学视角下朱自清散文维译的审美再现

-

语言文化 | “信、达、雅”标准在越汉文学翻译中的运用

语言文化 | “信、达、雅”标准在越汉文学翻译中的运用

-

语言文化 | 中华优秀传统文化融入国家通用语言文字推广的路径探析

语言文化 | 中华优秀传统文化融入国家通用语言文字推广的路径探析

-

语言文化 | “走出去”文化战略下中国传统节日介绍英译研究

语言文化 | “走出去”文化战略下中国传统节日介绍英译研究

-

传媒文化 | 数字技术赋能文创产品设计教育教学研究

传媒文化 | 数字技术赋能文创产品设计教育教学研究

-

传媒文化 | 当前主旋律影视文艺作品的创作启示

传媒文化 | 当前主旋律影视文艺作品的创作启示

-

传媒文化 | 接受美学视域下的网络文学本章说功能

传媒文化 | 接受美学视域下的网络文学本章说功能

-

传媒文化 | 新媒体视域下高校学生资助育人工作质量提升路径探讨

传媒文化 | 新媒体视域下高校学生资助育人工作质量提升路径探讨

-

历史文化 | 游民文化对太平天国运动的影响

历史文化 | 游民文化对太平天国运动的影响

-

历史文化 | 明代头饰文化的发展:以金银发簪为中心

历史文化 | 明代头饰文化的发展:以金银发簪为中心

-

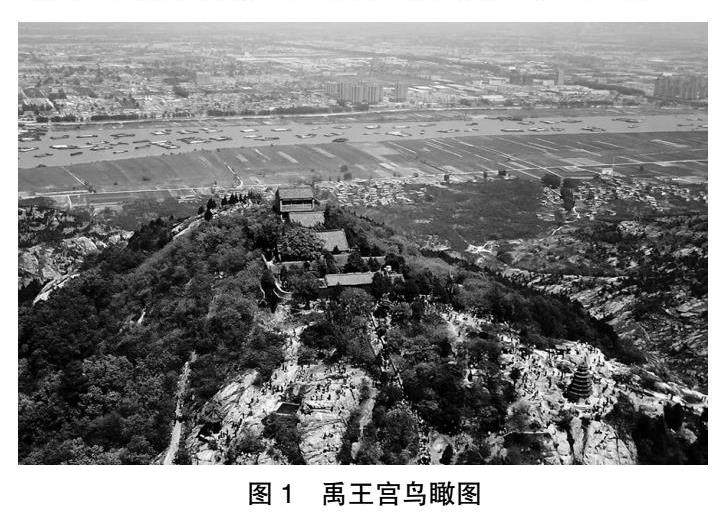

历史文化 | 淮河流域乡土建筑营造技艺研究

历史文化 | 淮河流域乡土建筑营造技艺研究

-

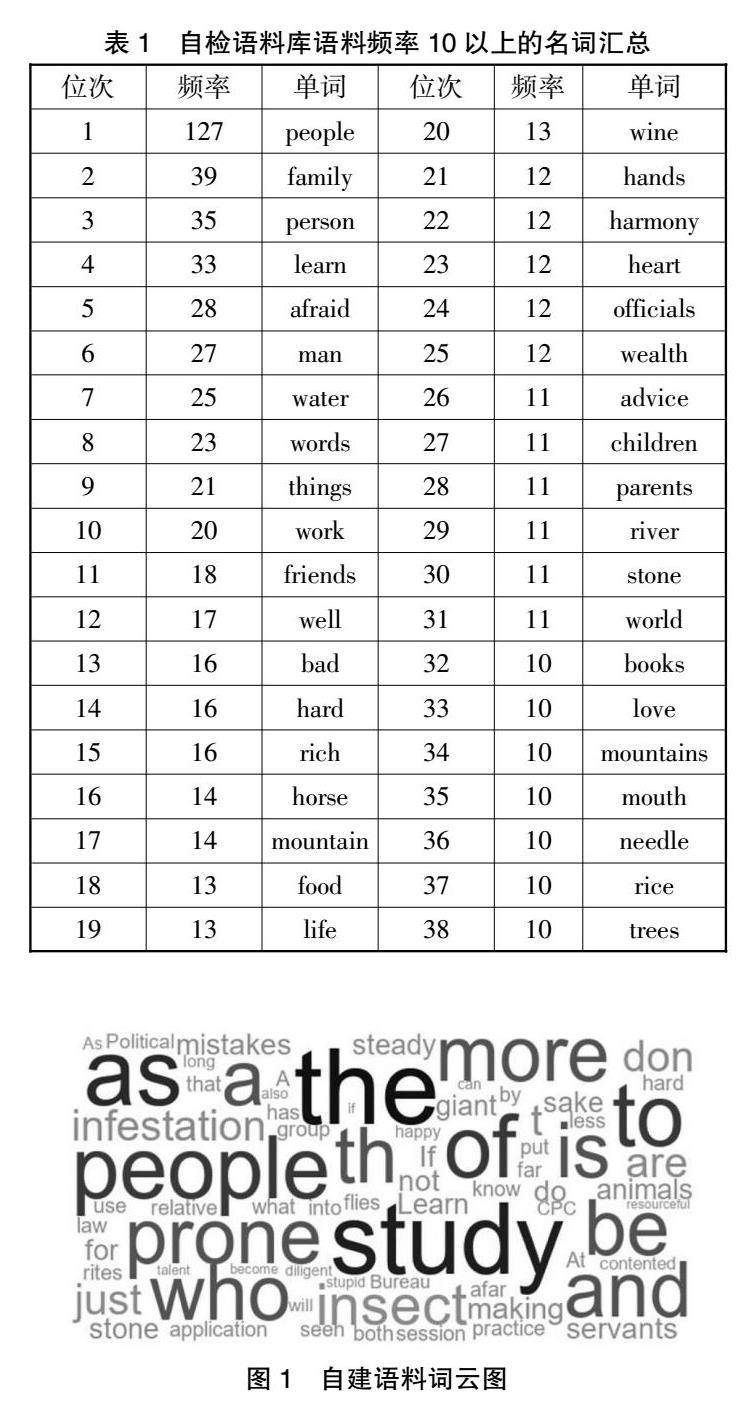

民俗文化 | 云南彝族家风文化译介语料库构建研究

民俗文化 | 云南彝族家风文化译介语料库构建研究

-

民俗文化 | 元阳县新街镇民俗文化与美育课程融合的路径研究

民俗文化 | 元阳县新街镇民俗文化与美育课程融合的路径研究

-

民俗文化 | 非物质文化遗产视角下宁波乡村文化礼堂的特色化发展路径对策研究

民俗文化 | 非物质文化遗产视角下宁波乡村文化礼堂的特色化发展路径对策研究

-

文化产业 | 肇庆土特产的文化创意设计与传播策略研究

文化产业 | 肇庆土特产的文化创意设计与传播策略研究

-

文化产业 | 文化产业发展的理论框架

文化产业 | 文化产业发展的理论框架

-

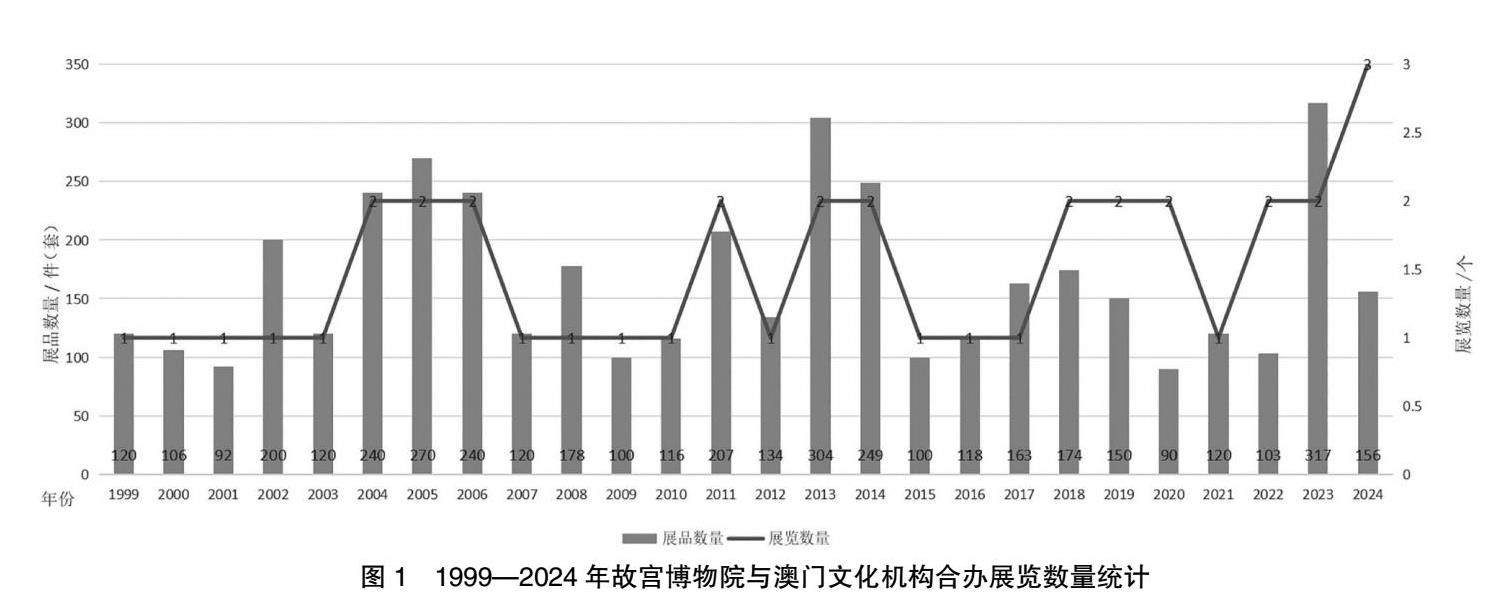

文化产业 | 二十五载同心致远

文化产业 | 二十五载同心致远

-

文化产业 | 依托南充文化资源构建(中老)职业教育人文交流研学探索与实践

文化产业 | 依托南充文化资源构建(中老)职业教育人文交流研学探索与实践

-

文化产业 | 新时代背景下公共图书馆对北京中轴线文化传承的参与机制探析

文化产业 | 新时代背景下公共图书馆对北京中轴线文化传承的参与机制探析

-

文化产业 | 中西部地区城市文化强市建设的路径与思考

文化产业 | 中西部地区城市文化强市建设的路径与思考

-

文化产业 | 社区博物馆建设的实践与思考

文化产业 | 社区博物馆建设的实践与思考

-

文化与教育 | 技与艺

文化与教育 | 技与艺

-

文化与教育 | 地域特色文化融入成人教育学习资源建设的探究与思考

文化与教育 | 地域特色文化融入成人教育学习资源建设的探究与思考

-

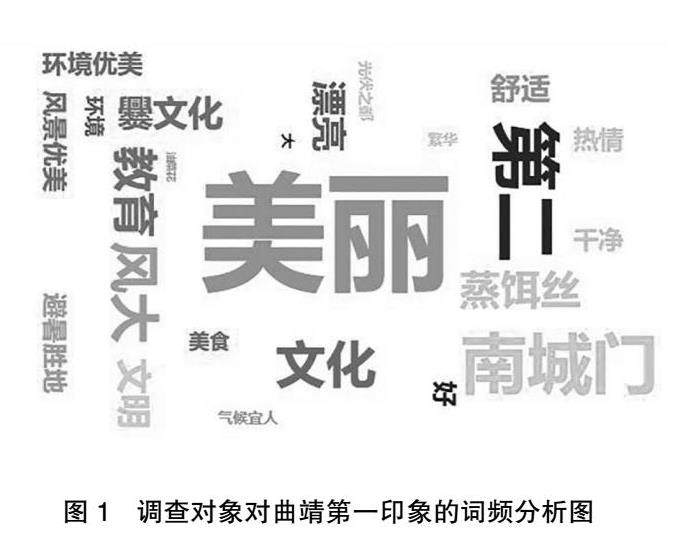

文化与教育 | 曲靖优秀地域文化融入高校思政教育路径探究

文化与教育 | 曲靖优秀地域文化融入高校思政教育路径探究

-

文化与教育 | 地方高校“数字+营销”跨界人才培养影响因素研究

文化与教育 | 地方高校“数字+营销”跨界人才培养影响因素研究

-

文化与教育 | 中华优秀传统文化视域下当代大学生文化自信的培育

文化与教育 | 中华优秀传统文化视域下当代大学生文化自信的培育

-

文化与教育 | 优秀地域文化融入高职院校思政课的创新路径研究

文化与教育 | 优秀地域文化融入高职院校思政课的创新路径研究

-

文化交流 | 大众文化视域下中日治愈系文化比较研究

文化交流 | 大众文化视域下中日治愈系文化比较研究

-

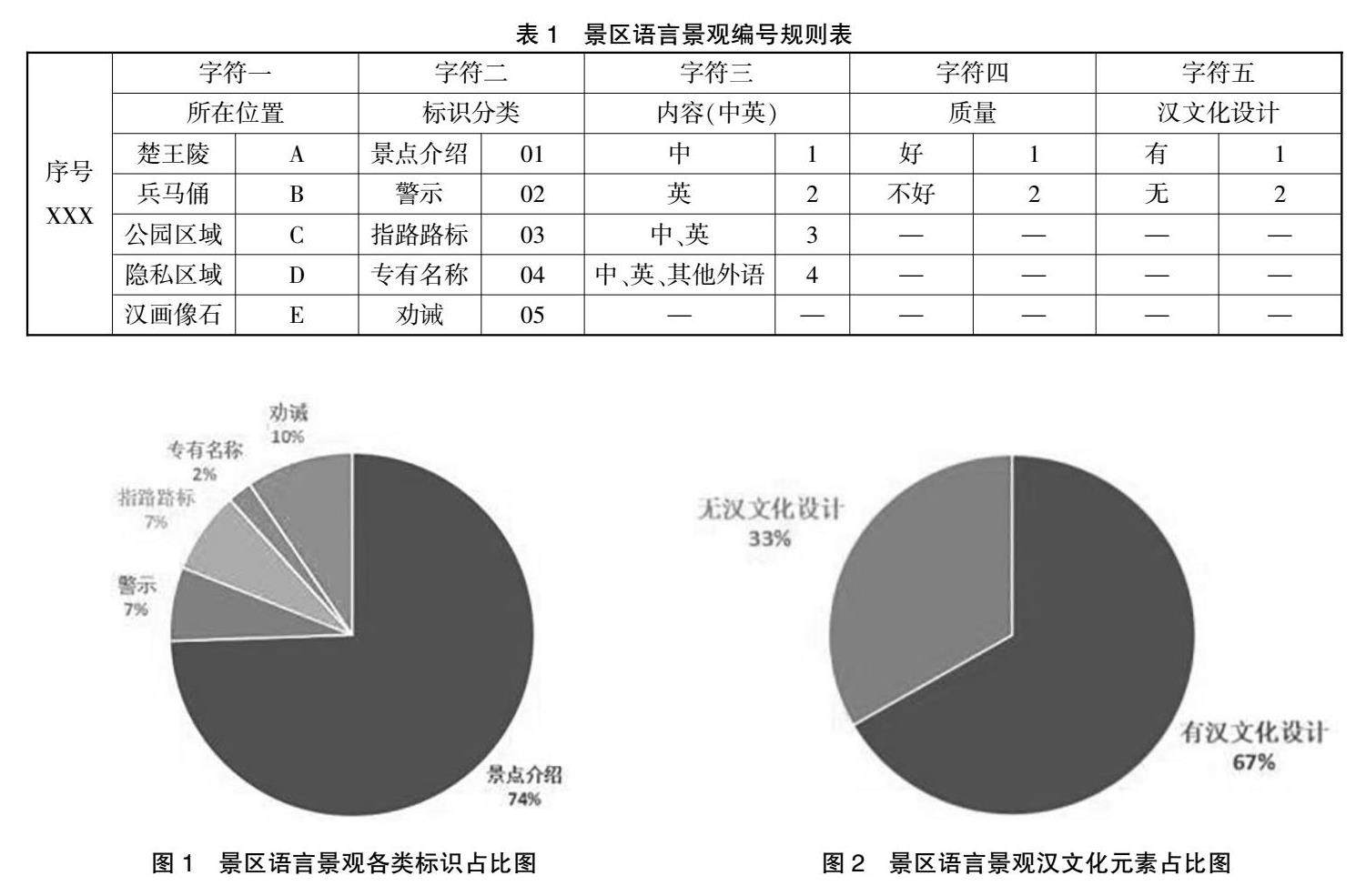

文化交流 | 基于徐州汉文化景区语言景观的留学生汉语教学策略探究

文化交流 | 基于徐州汉文化景区语言景观的留学生汉语教学策略探究

-

文化交流 | 孔子学院“讲好中国故事”的叙事分析

文化交流 | 孔子学院“讲好中国故事”的叙事分析

-

文化交流 | 民族学校学生的文化交往交流交融研究

文化交流 | 民族学校学生的文化交往交流交融研究

-

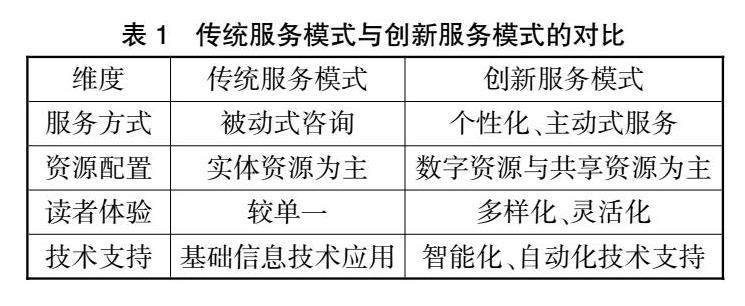

文化论苑 | 高校图书馆读者服务创新模式探究

文化论苑 | 高校图书馆读者服务创新模式探究

-

文化论苑 | 中华优秀传统文化助力乡村全面振兴的时代意蕴与实现路径

文化论苑 | 中华优秀传统文化助力乡村全面振兴的时代意蕴与实现路径

-

文化论苑 | 中医药文化创造性转化与创新性发展的路径探析

文化论苑 | 中医药文化创造性转化与创新性发展的路径探析

-

文化论苑 | 文化育人视角下的高校图书馆与中华文化融合发展的逻辑基础、价值意蕴与实践路径

文化论苑 | 文化育人视角下的高校图书馆与中华文化融合发展的逻辑基础、价值意蕴与实践路径

-

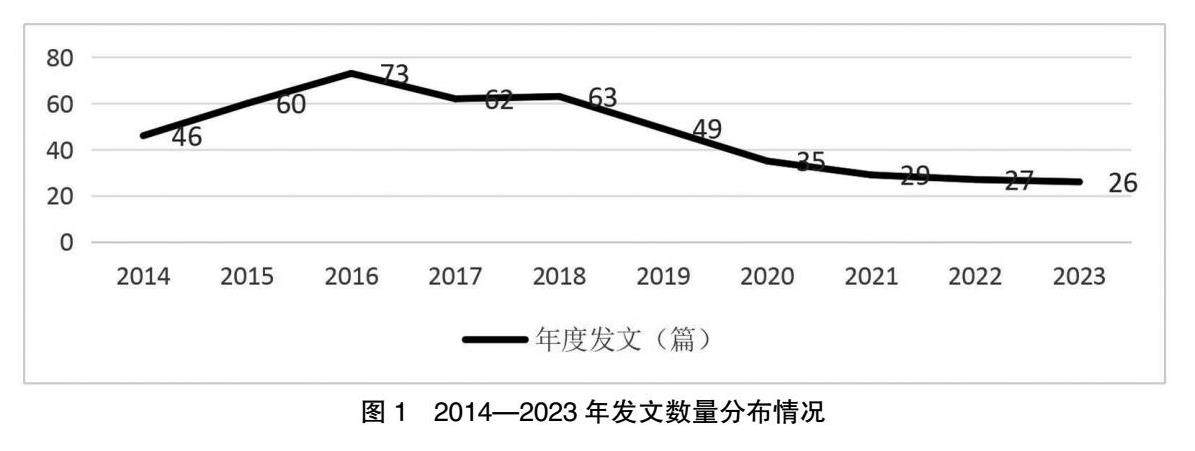

文化论苑 | 近十年西藏地区国家通用语言文字教育研究

文化论苑 | 近十年西藏地区国家通用语言文字教育研究

-

文化论苑 | 文化生活圈视角下县域公共文化服务体系优化策略研究

文化论苑 | 文化生活圈视角下县域公共文化服务体系优化策略研究

-

文化论苑 | 以工匠精神塑强交通运输新质生产力的价值意蕴和实践路径

文化论苑 | 以工匠精神塑强交通运输新质生产力的价值意蕴和实践路径

过往期刊

更多-

文化创新比较研究

2025年36期 -

文化创新比较研究

2025年35期 -

文化创新比较研究

2025年34期 -

文化创新比较研究

2025年33期 -

文化创新比较研究

2025年32期 -

文化创新比较研究

2025年31期 -

文化创新比较研究

2025年30期 -

文化创新比较研究

2025年29期 -

文化创新比较研究

2025年28期 -

文化创新比较研究

2025年27期 -

文化创新比较研究

2025年26期 -

文化创新比较研究

2025年25期 -

文化创新比较研究

2025年24期 -

文化创新比较研究

2025年23期 -

文化创新比较研究

2025年22期 -

文化创新比较研究

2025年21期 -

文化创新比较研究

2025年20期 -

文化创新比较研究

2025年19期 -

文化创新比较研究

2025年18期 -

文化创新比较研究

2025年17期 -

文化创新比较研究

2025年16期 -

文化创新比较研究

2025年15期 -

文化创新比较研究

2025年14期 -

文化创新比较研究

2025年13期 -

文化创新比较研究

2025年12期 -

文化创新比较研究

2025年11期 -

文化创新比较研究

2025年10期 -

文化创新比较研究

2025年09期 -

文化创新比较研究

2025年08期 -

文化创新比较研究

2025年07期 -

文化创新比较研究

2025年06期 -

文化创新比较研究

2025年05期 -

文化创新比较研究

2025年04期 -

文化创新比较研究

2025年03期 -

文化创新比较研究

2025年02期 -

文化创新比较研究

2025年01期

登录

登录