目录

快速导航-

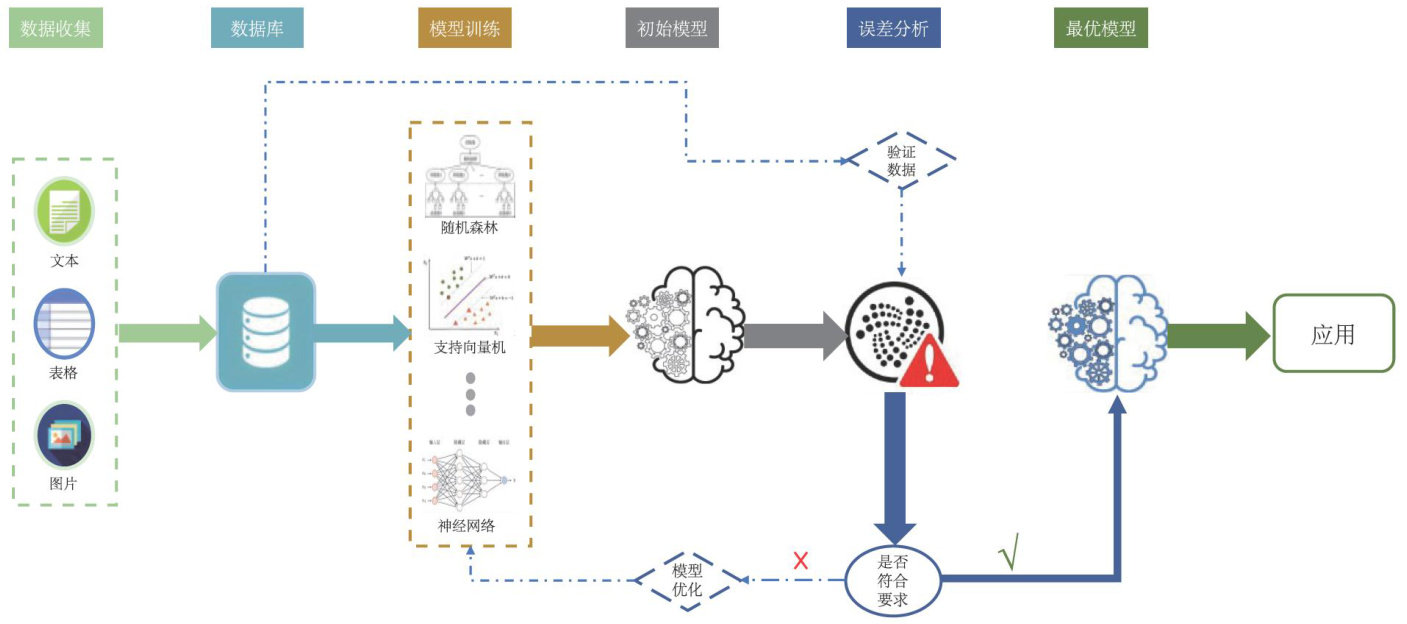

洞见与展望 | 机器学习在农田土壤污染识别修复和风险评估中的应用研究进展

洞见与展望 | 机器学习在农田土壤污染识别修复和风险评估中的应用研究进展

-

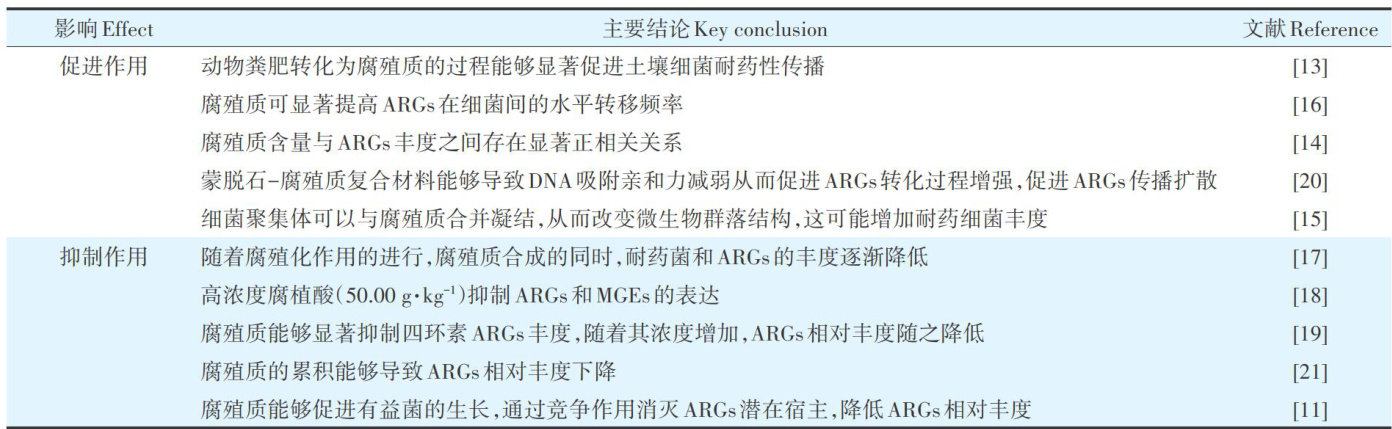

洞见与展望 | 腐殖质调控农田土壤细菌耐药传播扩散的作用机制研究进展

洞见与展望 | 腐殖质调控农田土壤细菌耐药传播扩散的作用机制研究进展

-

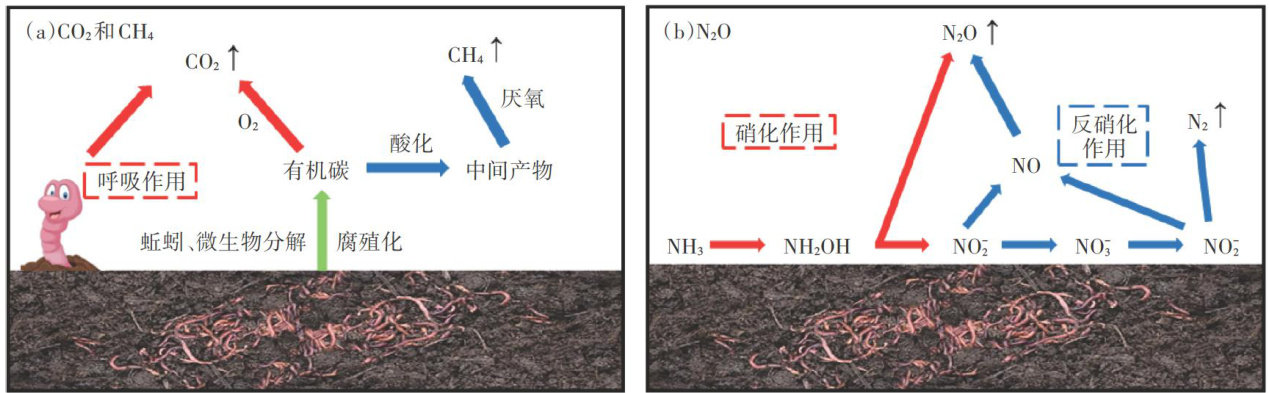

洞见与展望 | 蚯蚓堆肥及其温室气体排放研究进展

洞见与展望 | 蚯蚓堆肥及其温室气体排放研究进展

-

土地资源 | 高温和不同光照条件下微地膜对土壤微生物群落结构和碳固定/碳降解功能的影响

土地资源 | 高温和不同光照条件下微地膜对土壤微生物群落结构和碳固定/碳降解功能的影响

-

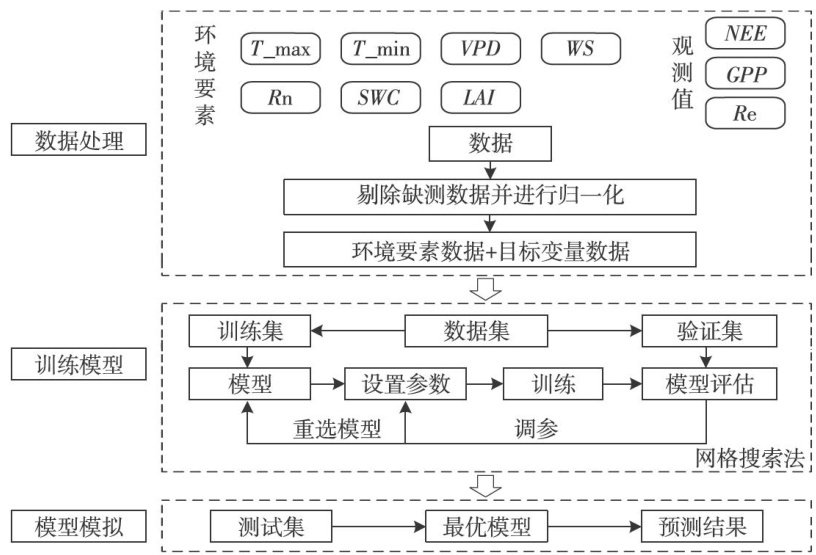

土地资源 | 基于不同机器学习方法的典型冬小麦-夏玉米农田CO2 通量模拟研究

土地资源 | 基于不同机器学习方法的典型冬小麦-夏玉米农田CO2 通量模拟研究

-

土地资源 | 钾掺杂生物炭催化过硫酸钠降解土壤中酚类污染物:性能与活化机理

土地资源 | 钾掺杂生物炭催化过硫酸钠降解土壤中酚类污染物:性能与活化机理

-

土地资源 | 基于聚类算法与多智能体的细碎化耕地空间优化研究

土地资源 | 基于聚类算法与多智能体的细碎化耕地空间优化研究

-

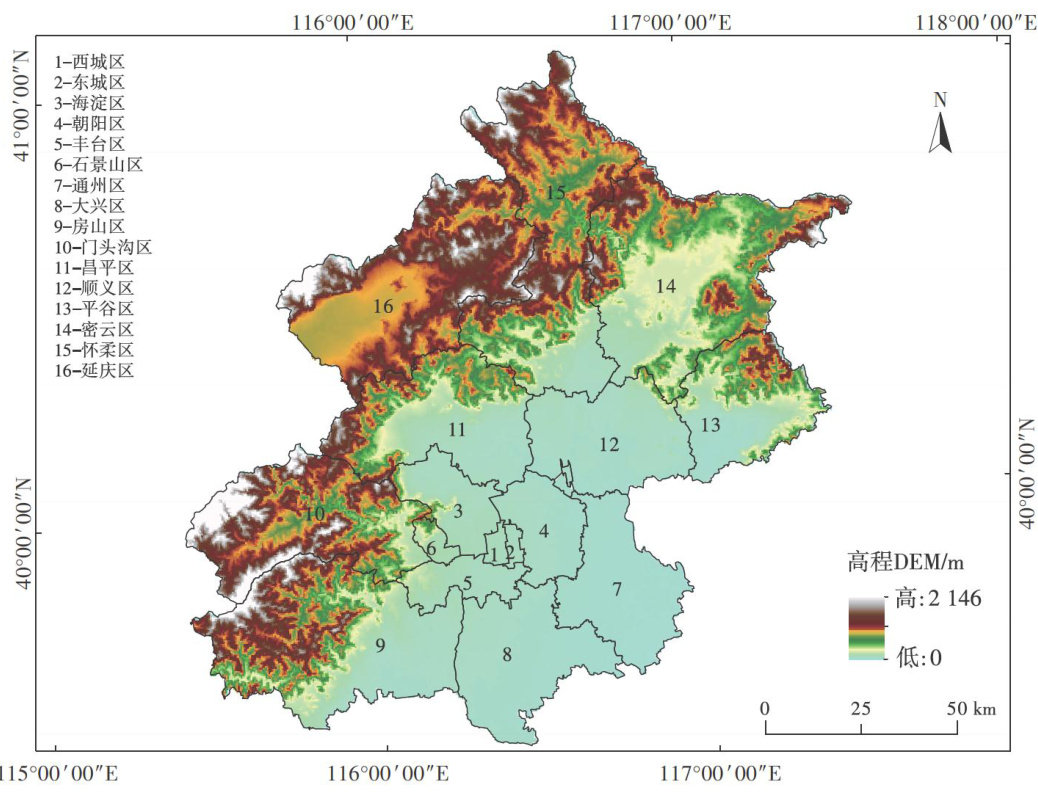

土地资源 | 大都市区耕地非粮化驱动机制及变化趋势预测

土地资源 | 大都市区耕地非粮化驱动机制及变化趋势预测

-

土地资源 | 洱海流域土地利用冲突时空演变及多情景模拟预测

土地资源 | 洱海流域土地利用冲突时空演变及多情景模拟预测

-

土地资源 | 基于资源禀赋-耕作便利-景观差异多维评价的昌吉州耕地细碎化分区整治研究

土地资源 | 基于资源禀赋-耕作便利-景观差异多维评价的昌吉州耕地细碎化分区整治研究

-

养分资源 | 炭基牛粪有机肥对盐渍化水稻土 水稳性团聚体组成和有机碳分布的影响

养分资源 | 炭基牛粪有机肥对盐渍化水稻土 水稳性团聚体组成和有机碳分布的影响

-

养分资源 | 施用生物炭并优化氮肥用量对农田肥料氮去向的影响

养分资源 | 施用生物炭并优化氮肥用量对农田肥料氮去向的影响

-

养分资源 | 不同灌水量与腐植酸施加量对南疆玉米生长与氮素吸收利用的影响

养分资源 | 不同灌水量与腐植酸施加量对南疆玉米生长与氮素吸收利用的影响

-

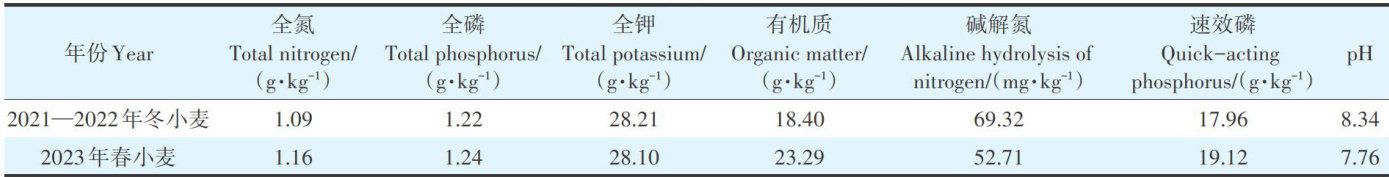

养分资源 | 基于PLUS-InVEST模型的博斯腾湖流域碳储量时空演变及预测

养分资源 | 基于PLUS-InVEST模型的博斯腾湖流域碳储量时空演变及预测

-

养分资源 | 抗生素对土壤氮循环影响的Meta分析

养分资源 | 抗生素对土壤氮循环影响的Meta分析

-

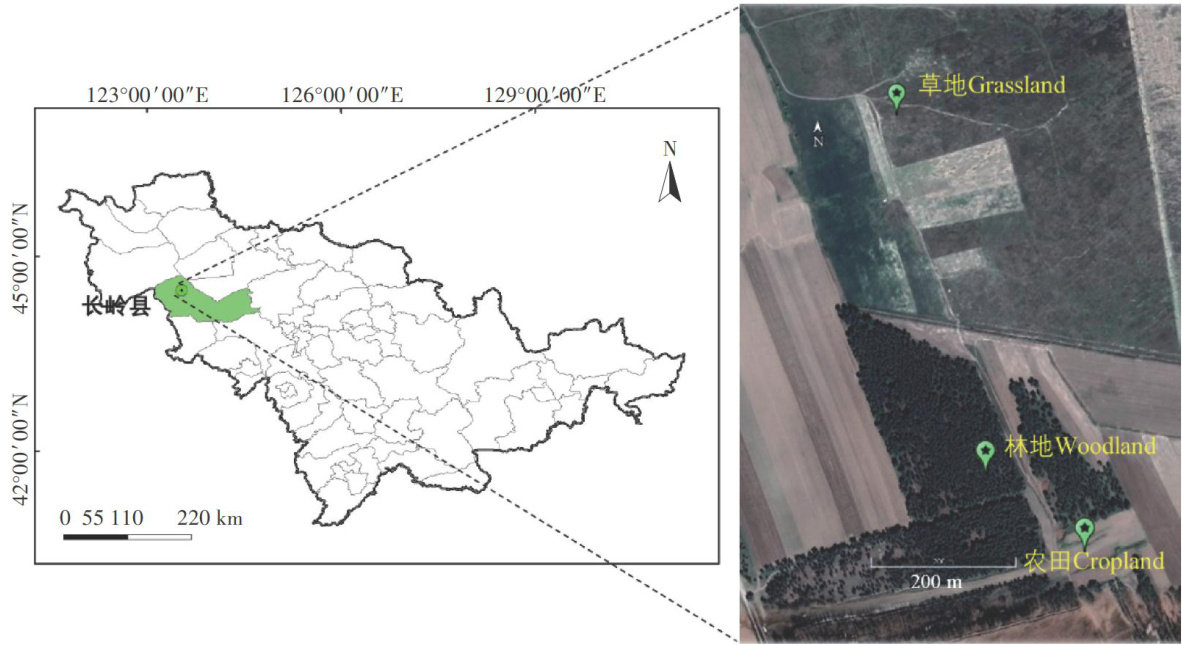

养分资源 | 土地利用类型对土壤碳氮元素浓度及其空间分布特征的影响

养分资源 | 土地利用类型对土壤碳氮元素浓度及其空间分布特征的影响

-

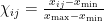

养分资源 | 高标准农田示范区建设对耕地主要土壤养分的影响

养分资源 | 高标准农田示范区建设对耕地主要土壤养分的影响

-

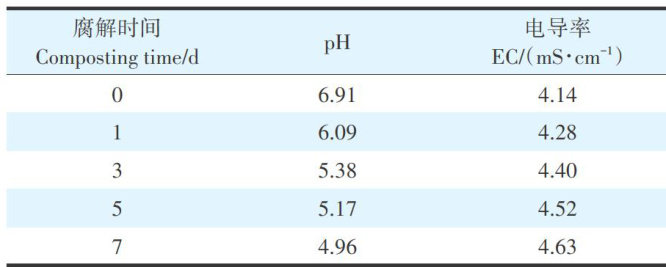

生物质资源 | 水铁矿对小麦秸秆腐解衍生溶解性有机质的分馏作用

生物质资源 | 水铁矿对小麦秸秆腐解衍生溶解性有机质的分馏作用

-

生物质资源 | 邻苯二甲酸二乙基己基酯降解菌株的筛选及其降解特性

生物质资源 | 邻苯二甲酸二乙基己基酯降解菌株的筛选及其降解特性

-

农业生态与环境 | UV-B 辐射胁迫下水稻旗叶氮代谢的代际响应特征

农业生态与环境 | UV-B 辐射胁迫下水稻旗叶氮代谢的代际响应特征

-

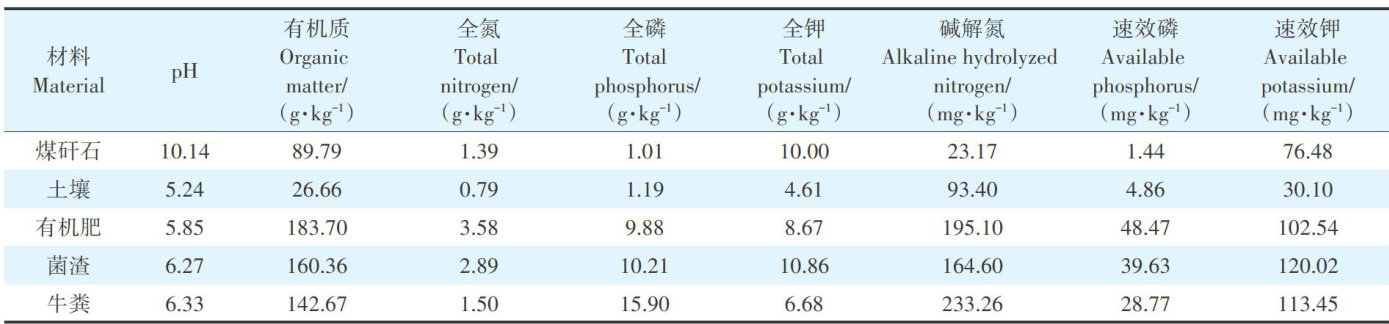

农业生态与环境 | 巨菌草/首蓿间作下不同改良剂对煤矸石堆土壤性质的影响及植物生长生理响应

农业生态与环境 | 巨菌草/首蓿间作下不同改良剂对煤矸石堆土壤性质的影响及植物生长生理响应

-

农业生态与环境 | 多年生黑麦草对镉和砷复合胁迫的响应及酶学机理

农业生态与环境 | 多年生黑麦草对镉和砷复合胁迫的响应及酶学机理

-

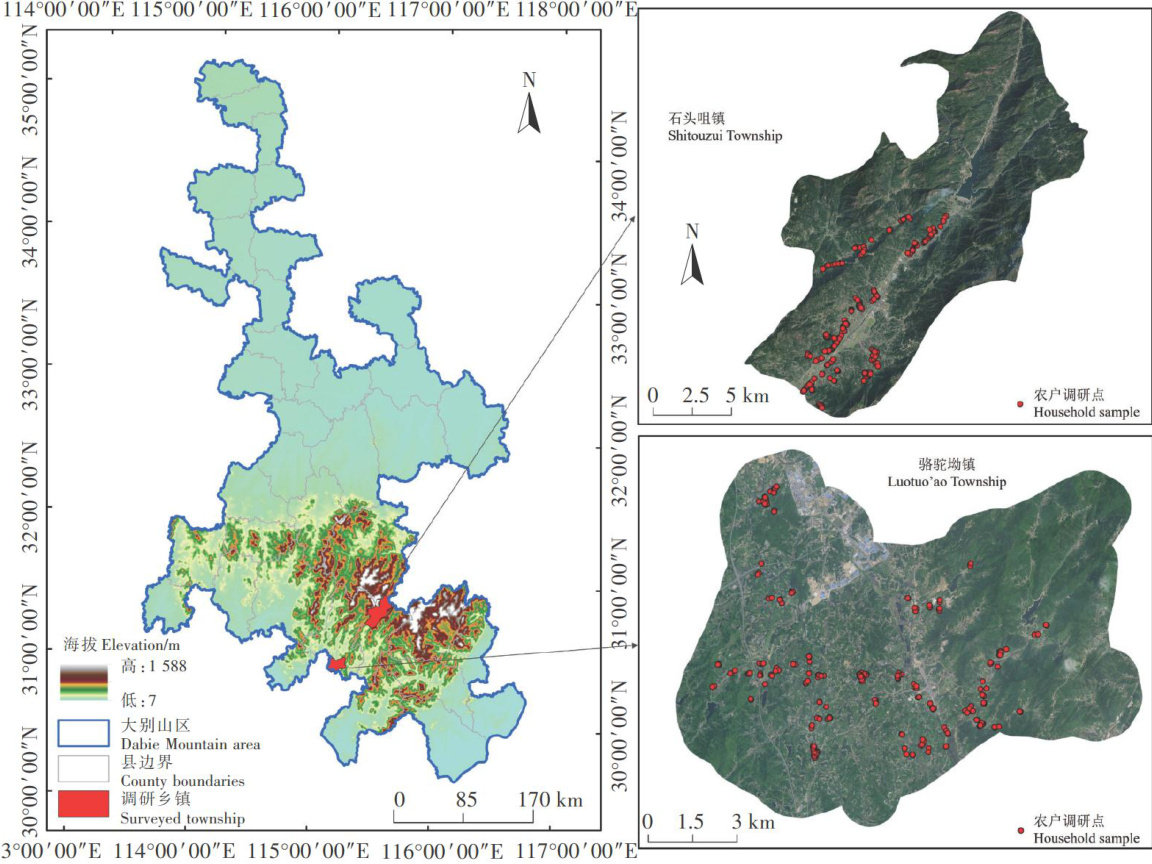

乡村资源与环境 | 农户感知生态系统服务与生计韧性的耦合协调关系及其影响因素

乡村资源与环境 | 农户感知生态系统服务与生计韧性的耦合协调关系及其影响因素

-

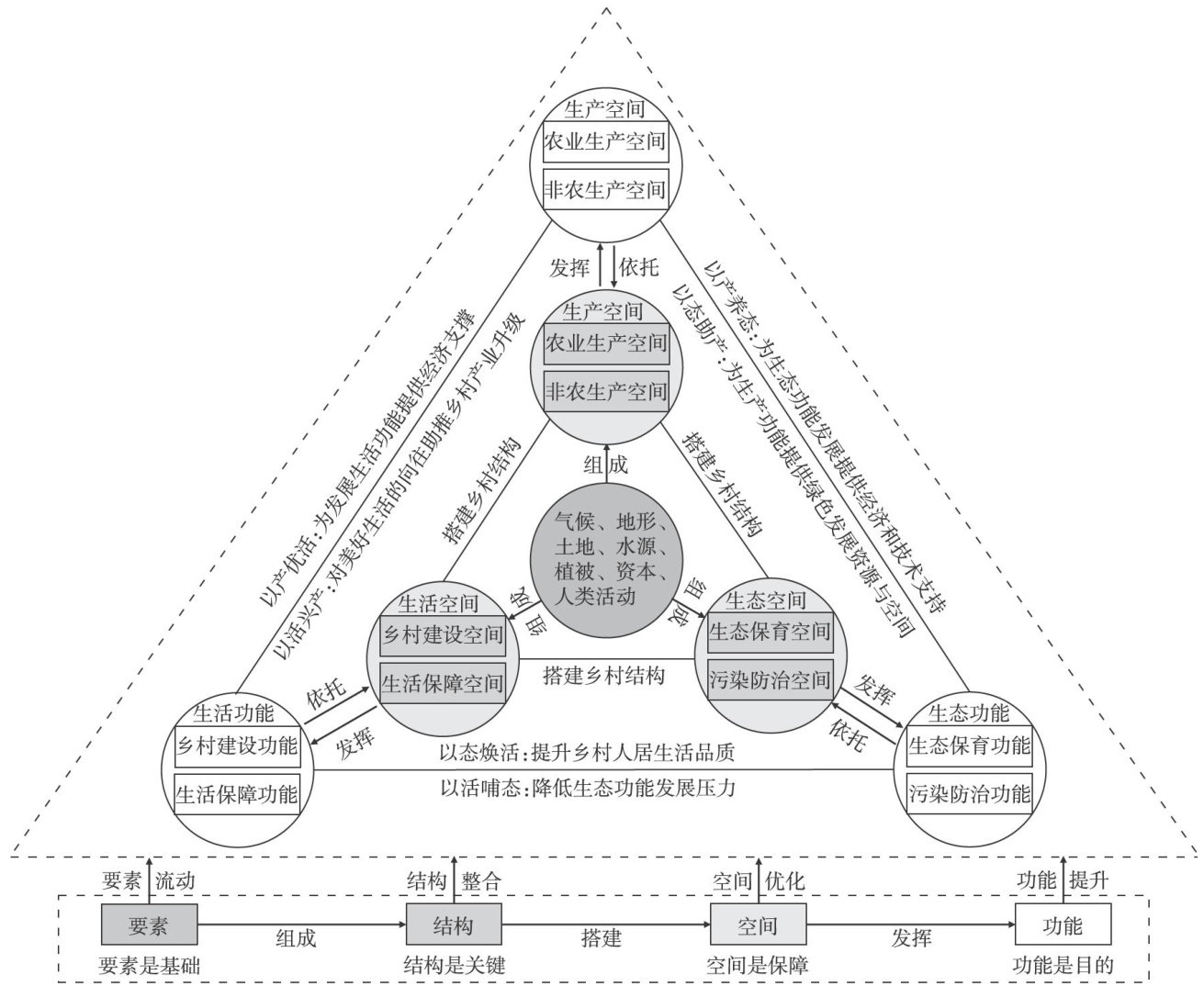

乡村资源与环境 | 湖北省传统农区乡村多功能发展评价及障碍因子诊断

乡村资源与环境 | 湖北省传统农区乡村多功能发展评价及障碍因子诊断

-

乡村资源与环境 | 基于多节点地理探测器的海南省乡村旅游点时空演进及影响因素研究

乡村资源与环境 | 基于多节点地理探测器的海南省乡村旅游点时空演进及影响因素研究

-

水资源与水生态 | 我国省际农业灰水足迹空间关联网络及影响因素分析

水资源与水生态 | 我国省际农业灰水足迹空间关联网络及影响因素分析

-

区域绿色发展 | ‘粮、钱、碳"视角下种植业生产效率与功能权衡/协同分析

区域绿色发展 | ‘粮、钱、碳"视角下种植业生产效率与功能权衡/协同分析

和3个灌水量 W1:6 600m3 :hm-2;W2:7200m3?hm-2;W3:7800m3?hm-2) ,共12个处理。结果表明:灌水量、腐植酸施加量及两者交互作用对地上部生物量、氮素累积量具有显著影响。增加灌水量可提高地上部生物量和氮素累积量,W3水平较W1、W2水平分别提高了 13.78% 和 33.75% 、1.50% 和 2.93% 。当灌水量一定时,T2水平下的地上部生物量较T0、T1和T3水平分别提高了 5.35%.3.32% 和 8.37% 。地上部生物量、氮素累积量平均累积速率在T2W3处理下达到最大值,分别为 359.26,3.02kg?hm-2?d-1 。灌水量与腐植酸施加量对抽雄期后氮素吸收、营养器官氮素转运及转运率均具有极显著影响( P<0.01) 。灌水量、腐植酸施加量及两者互作对氮素利用效率、灌溉水利用效率、净收益均有极显著影响( P<0.01 ),上述指标最大的处理为T2W2,较T0W3(CK)处理分别提高了 8.56%,28.51%,37.56% 研究表明,采用主成分分析得到灌水量为 7200m3?hm-2 、腐植酸施加量为 30kg?hm-2 处理的综合评价得分最高,因此,基于一年的试验结果,综合考虑玉米增产、水氮高效利用,建议南疆干旱地区适宜的灌水量为 7200m3?hm-2 ,腐植酸施加量为 30kg?hm-2 。

和3个灌水量 W1:6 600m3 :hm-2;W2:7200m3?hm-2;W3:7800m3?hm-2) ,共12个处理。结果表明:灌水量、腐植酸施加量及两者交互作用对地上部生物量、氮素累积量具有显著影响。增加灌水量可提高地上部生物量和氮素累积量,W3水平较W1、W2水平分别提高了 13.78% 和 33.75% 、1.50% 和 2.93% 。当灌水量一定时,T2水平下的地上部生物量较T0、T1和T3水平分别提高了 5.35%.3.32% 和 8.37% 。地上部生物量、氮素累积量平均累积速率在T2W3处理下达到最大值,分别为 359.26,3.02kg?hm-2?d-1 。灌水量与腐植酸施加量对抽雄期后氮素吸收、营养器官氮素转运及转运率均具有极显著影响( P<0.01) 。灌水量、腐植酸施加量及两者互作对氮素利用效率、灌溉水利用效率、净收益均有极显著影响( P<0.01 ),上述指标最大的处理为T2W2,较T0W3(CK)处理分别提高了 8.56%,28.51%,37.56% 研究表明,采用主成分分析得到灌水量为 7200m3?hm-2 、腐植酸施加量为 30kg?hm-2 处理的综合评价得分最高,因此,基于一年的试验结果,综合考虑玉米增产、水氮高效利用,建议南疆干旱地区适宜的灌水量为 7200m3?hm-2 ,腐植酸施加量为 30kg?hm-2 。

登录

登录