目录

快速导航-

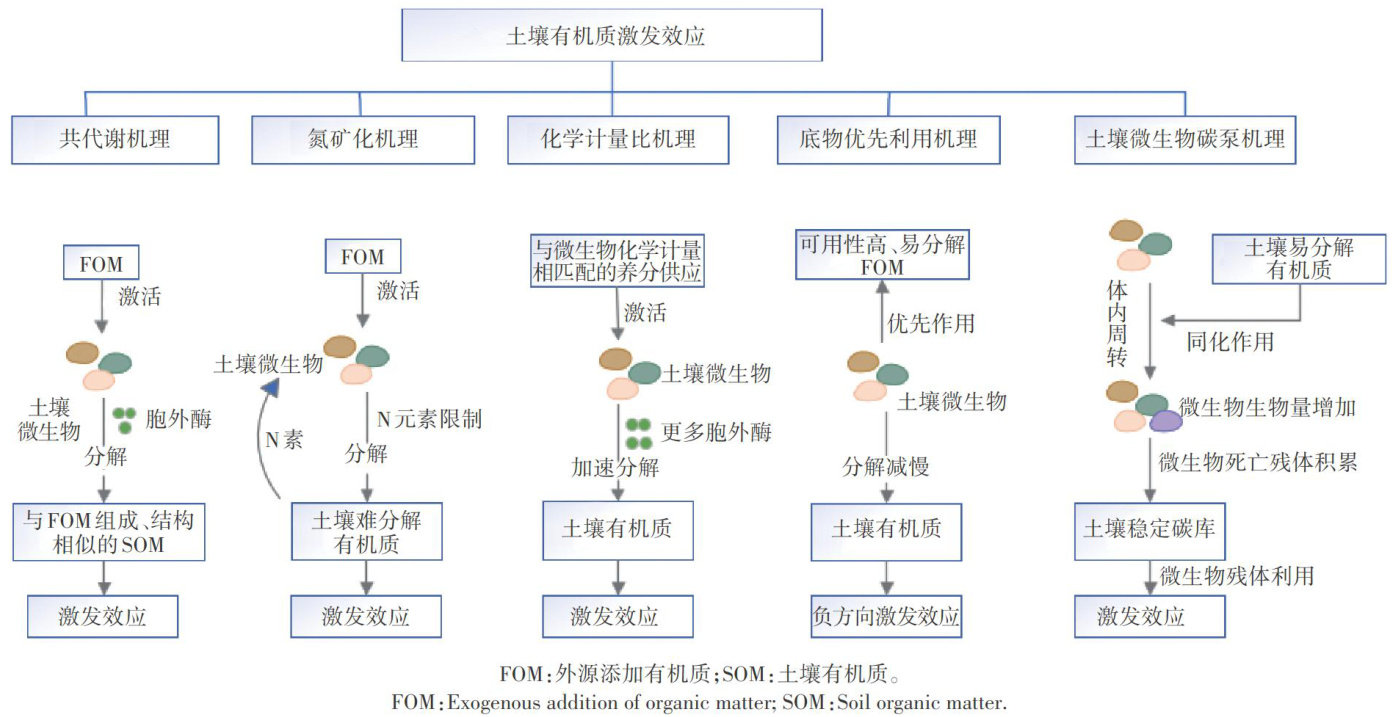

洞见与展望 | 土壤有机质激发效应理论研究进展

洞见与展望 | 土壤有机质激发效应理论研究进展

-

土地资源 | 古今黄河三角洲交接带耕地盐渍化空间变异及其驱动因素

土地资源 | 古今黄河三角洲交接带耕地盐渍化空间变异及其驱动因素

-

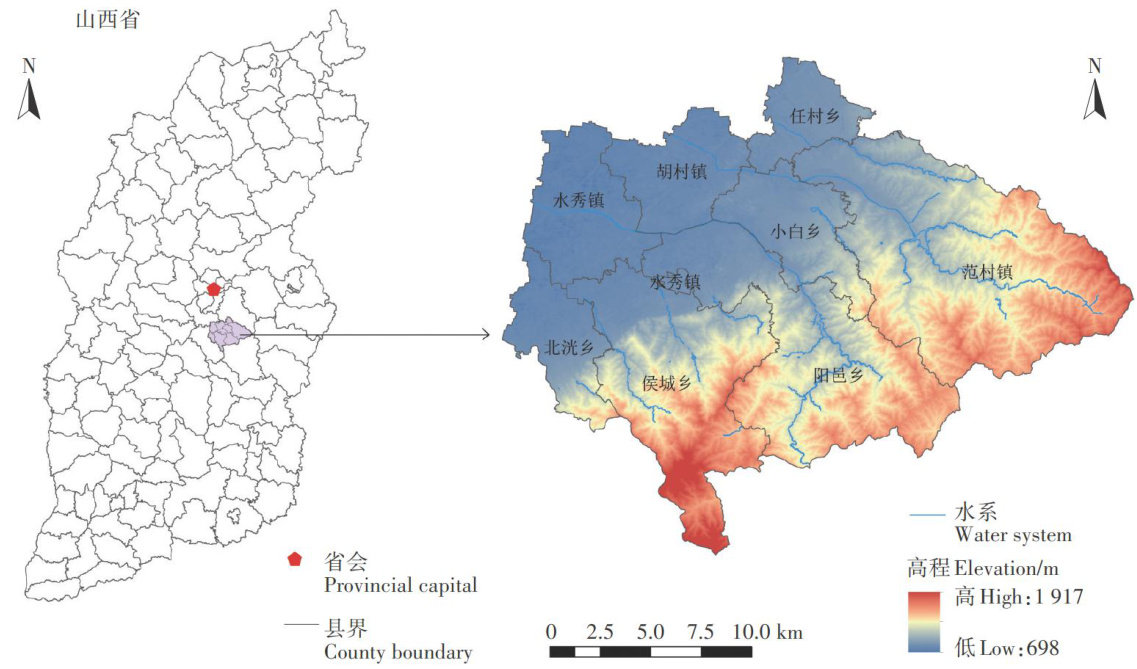

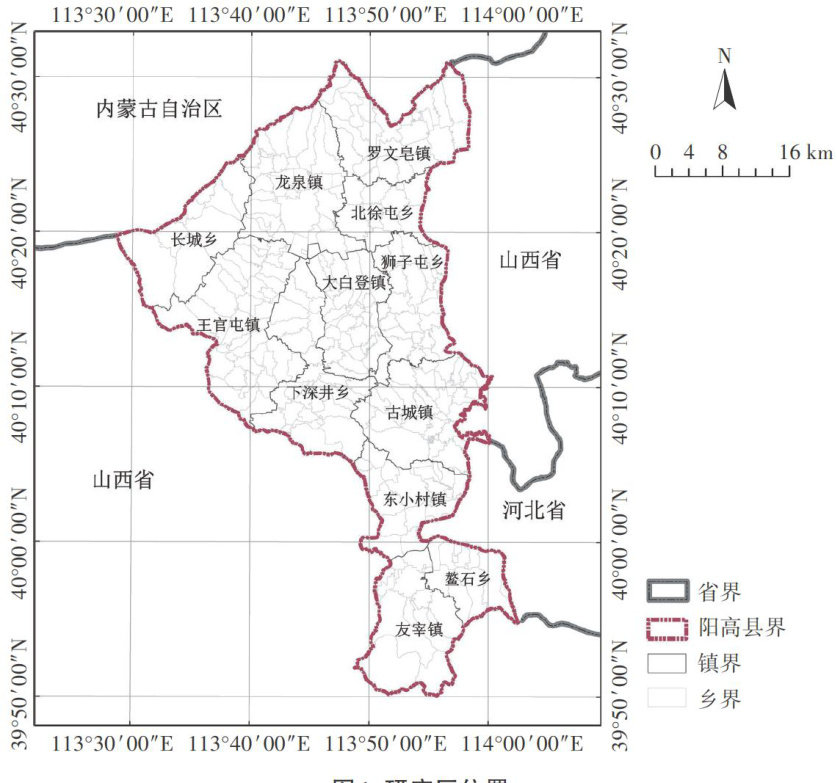

土地资源 | 基于空间异质性的农业型县域耕地质量分区保护研究

土地资源 | 基于空间异质性的农业型县域耕地质量分区保护研究

-

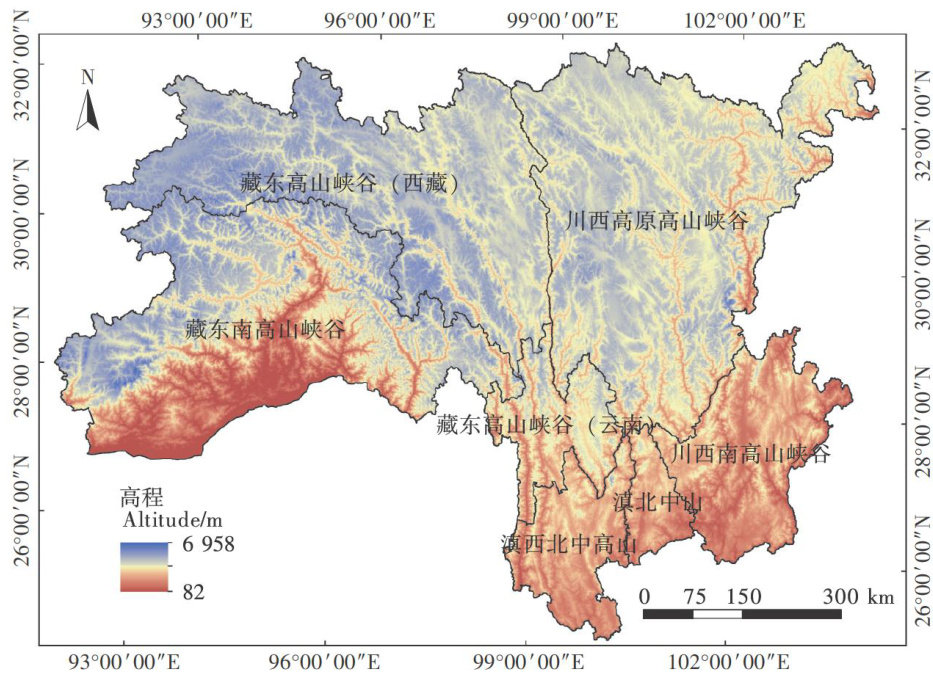

土地资源 | 2000一2020年西南高山峡谷耕地边际化及生态效应

土地资源 | 2000一2020年西南高山峡谷耕地边际化及生态效应

-

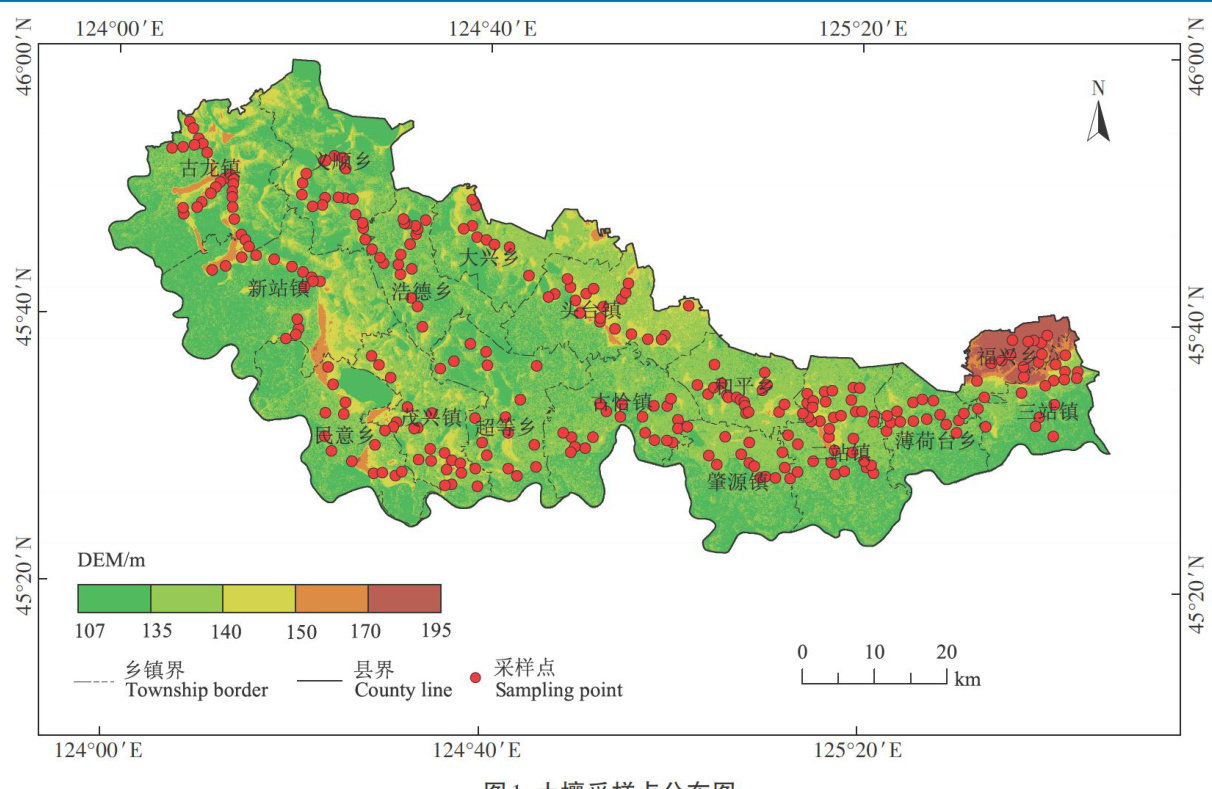

土地资源 | 东北黑土区耕地系统健康评价及障碍因子分析

土地资源 | 东北黑土区耕地系统健康评价及障碍因子分析

-

土地资源 | 乡村人地动态与农业土地利用的耦合研究:效率视角

土地资源 | 乡村人地动态与农业土地利用的耦合研究:效率视角

-

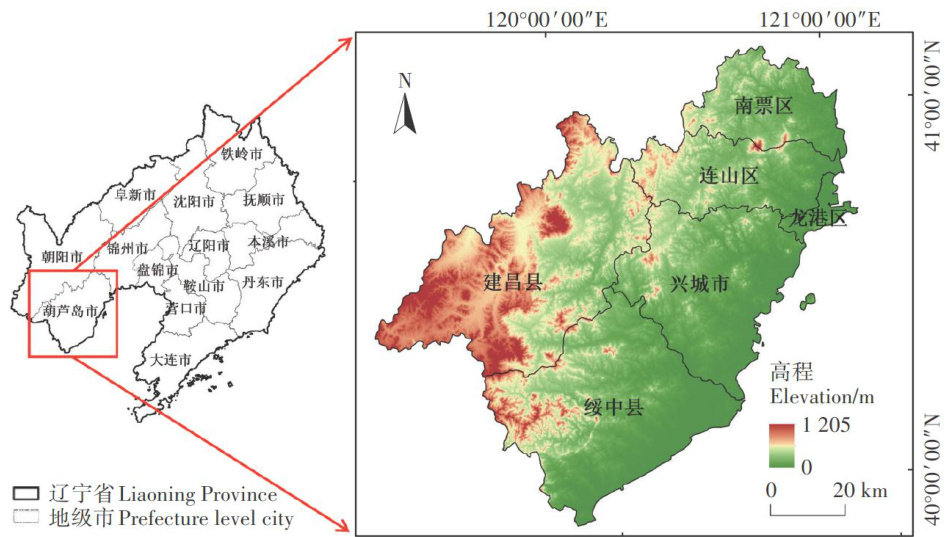

土地资源 | 基于MSPA-MCR-FLUS模型的葫芦岛市生态安全格局构建

土地资源 | 基于MSPA-MCR-FLUS模型的葫芦岛市生态安全格局构建

-

土地资源 | 新疆农地利用效率时空演变特征及提升路径

土地资源 | 新疆农地利用效率时空演变特征及提升路径

-

土地资源 | 开都河流域生态系统服务价值时空演变及其驱动因素

土地资源 | 开都河流域生态系统服务价值时空演变及其驱动因素

-

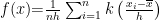

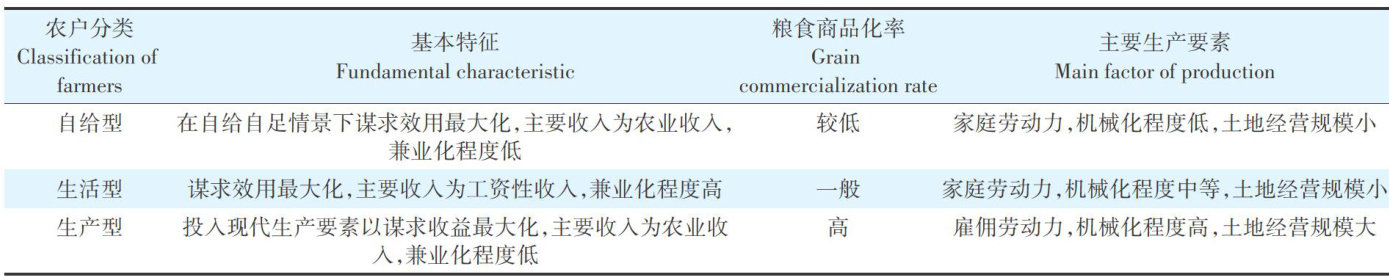

养分资源 | 粮食商品化对农户施肥的影响

养分资源 | 粮食商品化对农户施肥的影响

-

养分资源 | 河北省农田碳排放影响因素及脱钩分析

养分资源 | 河北省农田碳排放影响因素及脱钩分析

-

养分资源 | 河南省农业面源总磷污染时空演变特征及影响因素分析

养分资源 | 河南省农业面源总磷污染时空演变特征及影响因素分析

-

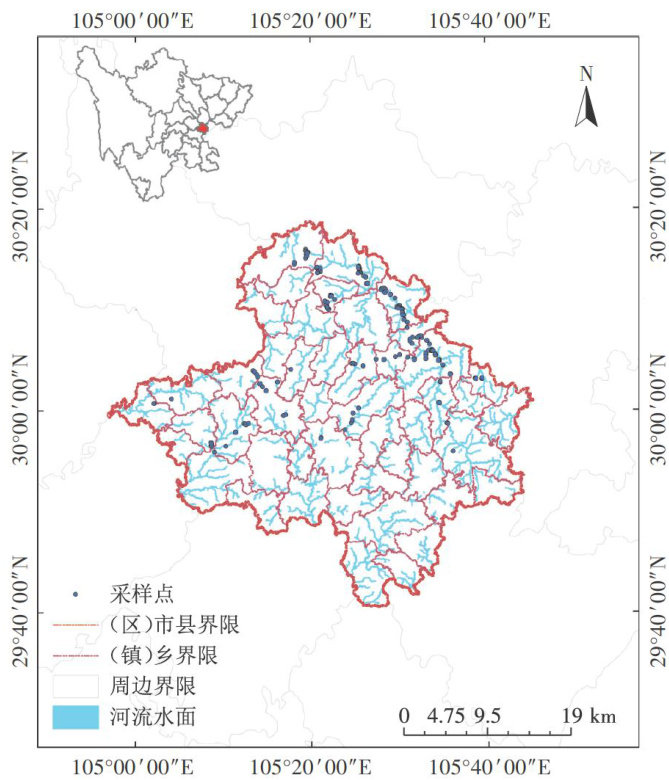

养分资源 | 安岳县柠檬种植区土壤养分状况分析与肥力等级评价

养分资源 | 安岳县柠檬种植区土壤养分状况分析与肥力等级评价

-

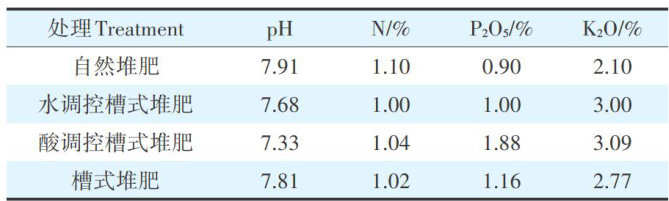

养分资源 | 不同发酵方式有机肥配施化肥对夏玉米产量、光温及养分吸收积累特性的影响

养分资源 | 不同发酵方式有机肥配施化肥对夏玉米产量、光温及养分吸收积累特性的影响

-

养分资源 | 硝化抑制剂Nitrapyrin对猪粪堆肥腐熟度、N2O 排放以及氮损失的影响

养分资源 | 硝化抑制剂Nitrapyrin对猪粪堆肥腐熟度、N2O 排放以及氮损失的影响

-

养分资源 | 砂姜黑土麦玉轮作不同施氮量下土壤矿质氮运移规律及分布特征

养分资源 | 砂姜黑土麦玉轮作不同施氮量下土壤矿质氮运移规律及分布特征

-

养分资源 | 施氮下潮土团聚体温室气体排放特征及其影响因素

养分资源 | 施氮下潮土团聚体温室气体排放特征及其影响因素

-

生物质资源 | 有机物料等氮量还田对紫色土土壤质量的影响

生物质资源 | 有机物料等氮量还田对紫色土土壤质量的影响

-

生物质资源 | 农林生物质直燃电厂底渣的水质净化应用:性质、效果、机理与展望

生物质资源 | 农林生物质直燃电厂底渣的水质净化应用:性质、效果、机理与展望

-

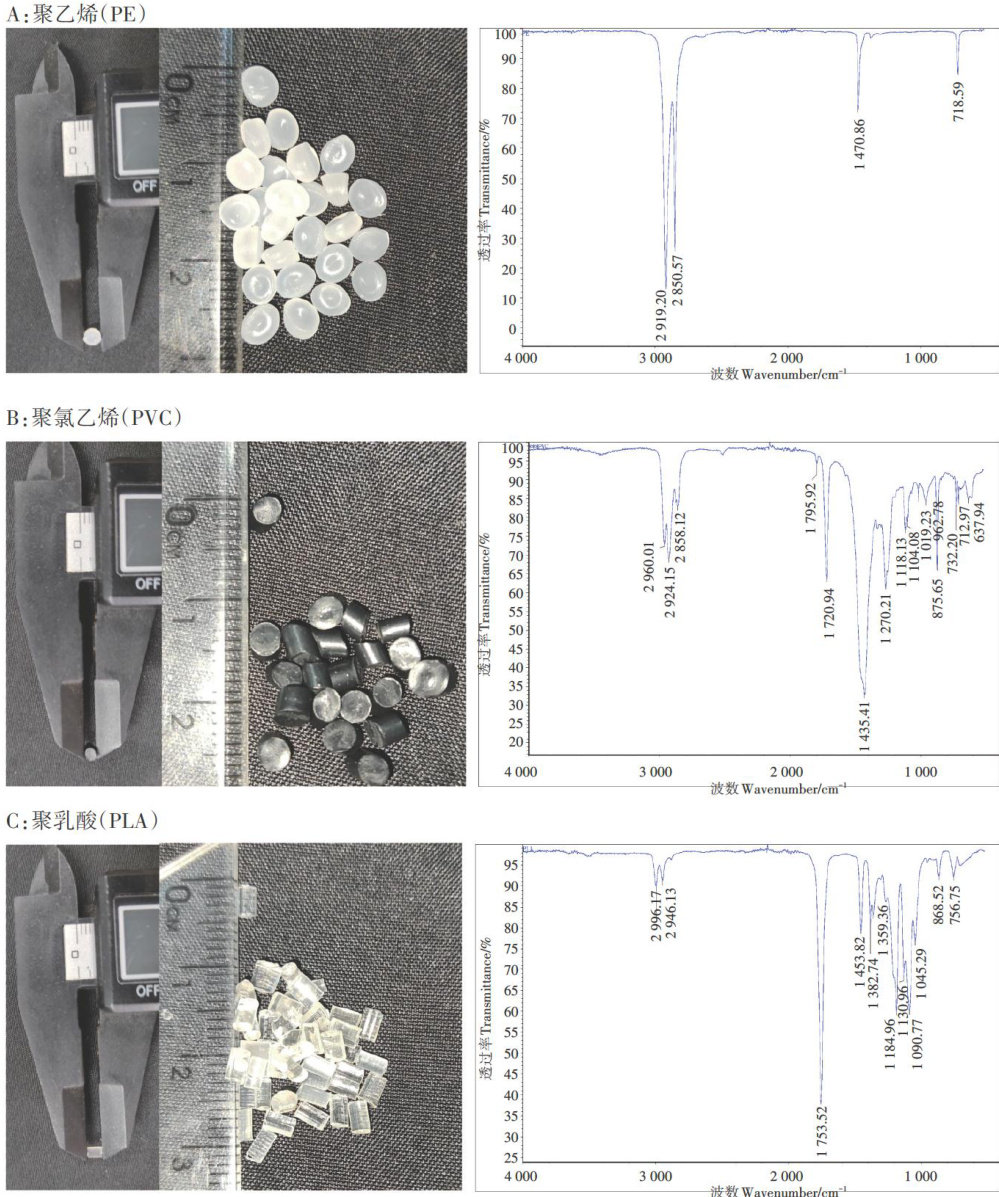

生物质资源 | 丛枝菌根真菌缓解微塑料对玉米生物量和抗氧化酶的毒性

生物质资源 | 丛枝菌根真菌缓解微塑料对玉米生物量和抗氧化酶的毒性

-

生物质资源 | 西双版纳野生稻根际细菌群落结构及功能特征分析

生物质资源 | 西双版纳野生稻根际细菌群落结构及功能特征分析

-

农业生态与环境 | 还原型谷胱甘肽对间作体系下 小花南芥铅富集特征的影响

农业生态与环境 | 还原型谷胱甘肽对间作体系下 小花南芥铅富集特征的影响

-

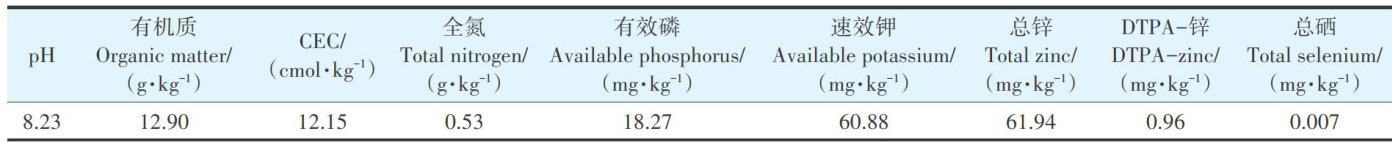

农业生态与环境 | 锌/硒互作对小麦和玉米锌硒强化的影响

农业生态与环境 | 锌/硒互作对小麦和玉米锌硒强化的影响

-

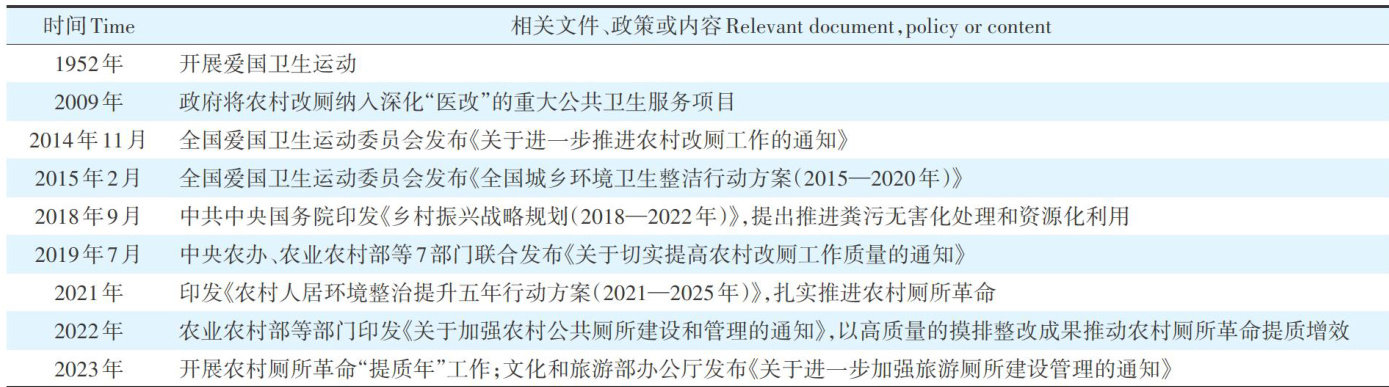

乡村资源与环境 | 西北寒旱地区农村厕改现状及技术进展

乡村资源与环境 | 西北寒旱地区农村厕改现状及技术进展

-

乡村资源与环境 | 生态移民区农村人居环境质量满意度及影响因素分析

乡村资源与环境 | 生态移民区农村人居环境质量满意度及影响因素分析

-

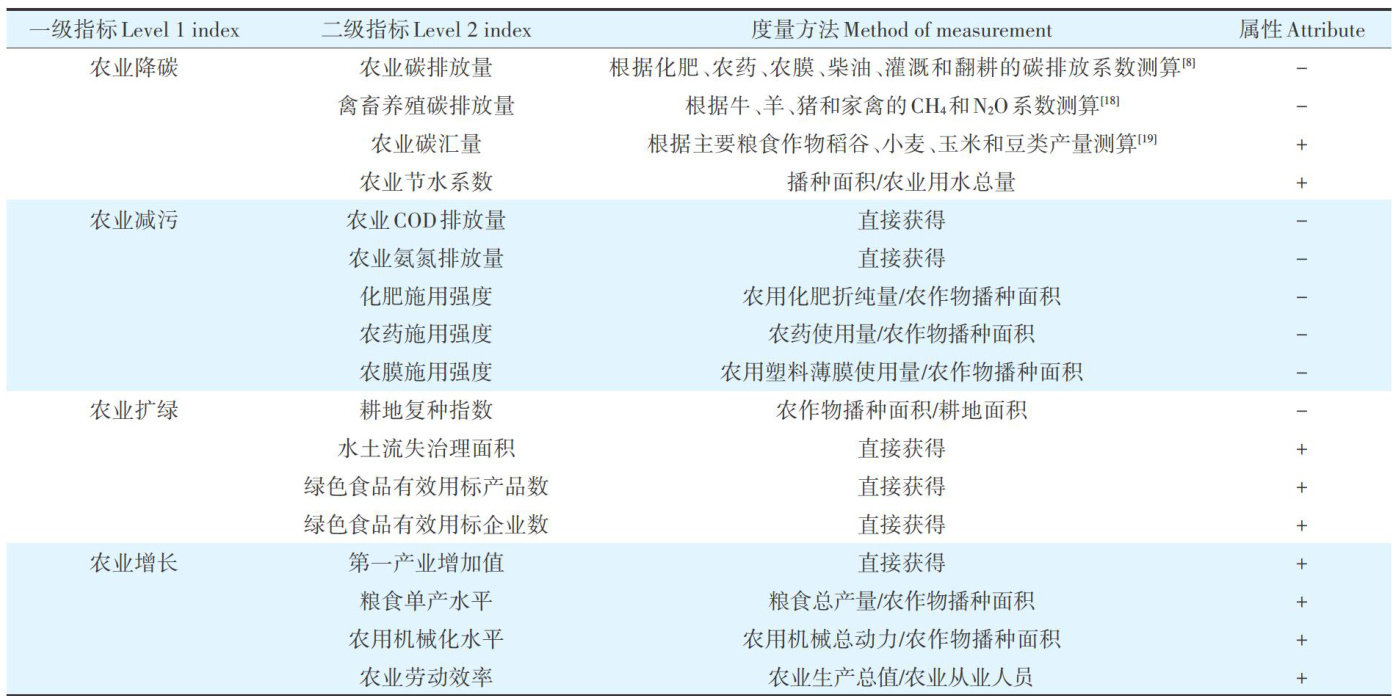

区域绿色发展 | 中国农业绿色低碳发展的时空特征、区域差异及影响因素

区域绿色发展 | 中国农业绿色低碳发展的时空特征、区域差异及影响因素

-

区域绿色发展 | 宁夏乡村人-地-业协调发展格局与驱动机制研究

区域绿色发展 | 宁夏乡村人-地-业协调发展格局与驱动机制研究

-

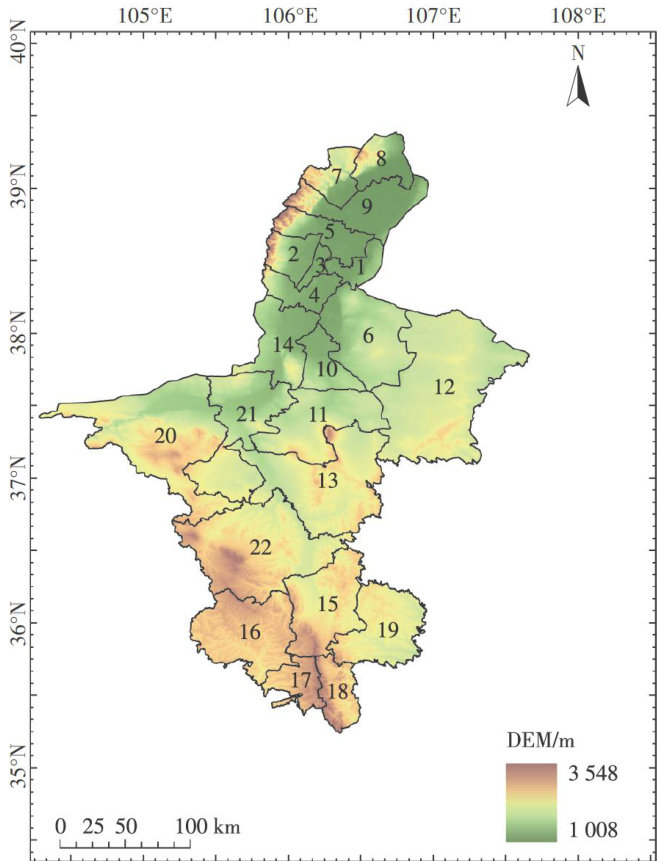

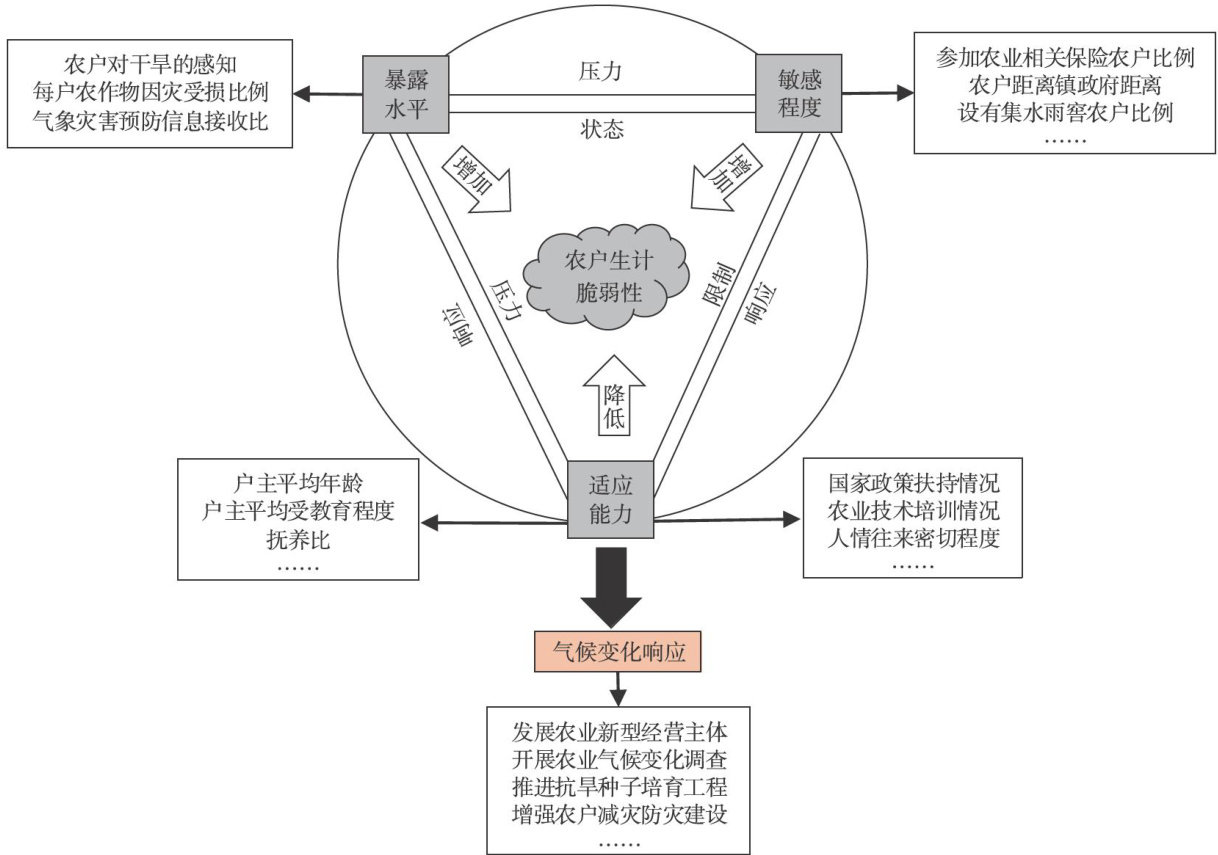

区域绿色发展 | 北方农牧交错区干旱胁迫下的农户生计脆弱性及影响因素研究

区域绿色发展 | 北方农牧交错区干旱胁迫下的农户生计脆弱性及影响因素研究

登录

登录