目录

快速导航-

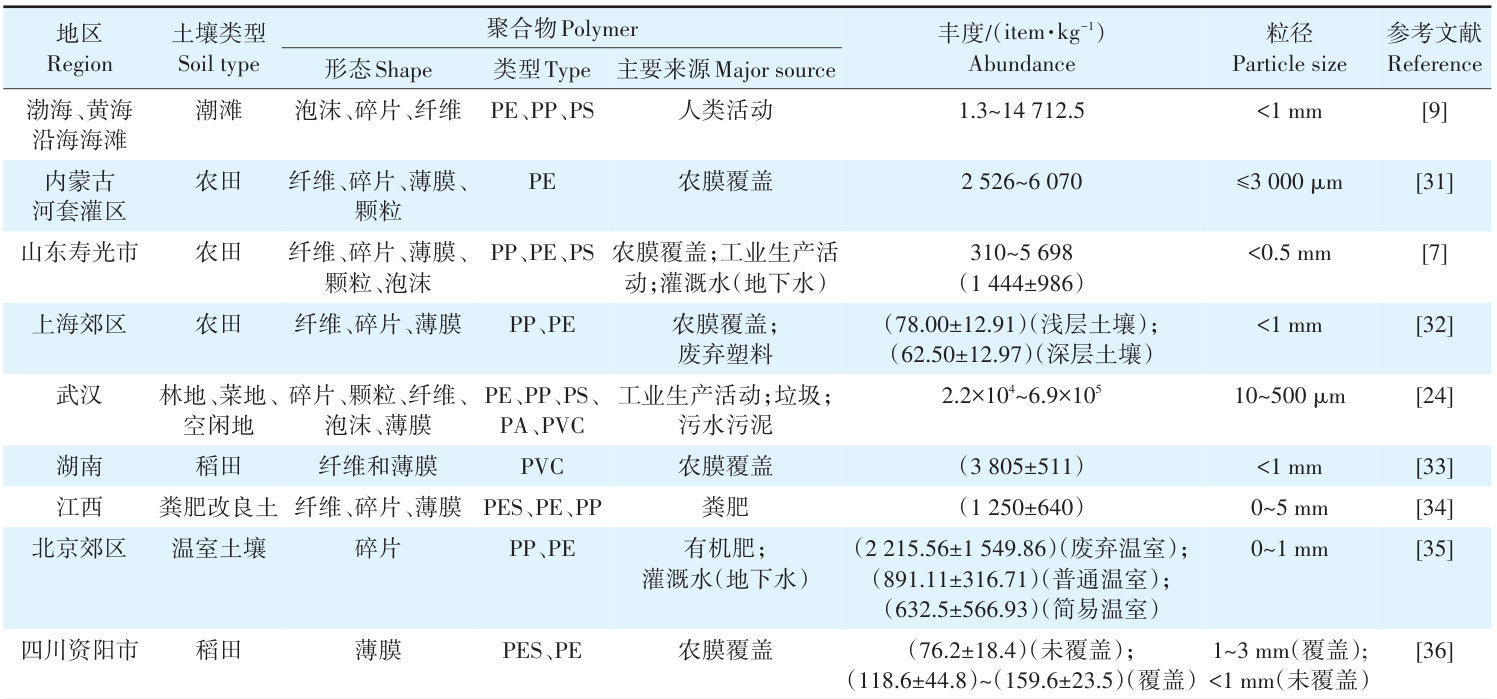

土地资源 | 陆生植物中微纳塑料来源、吸收途径及毒性效应研究进展

土地资源 | 陆生植物中微纳塑料来源、吸收途径及毒性效应研究进展

-

土地资源 | 基于农作物物候特征的干旱区撂荒耕地识别

土地资源 | 基于农作物物候特征的干旱区撂荒耕地识别

-

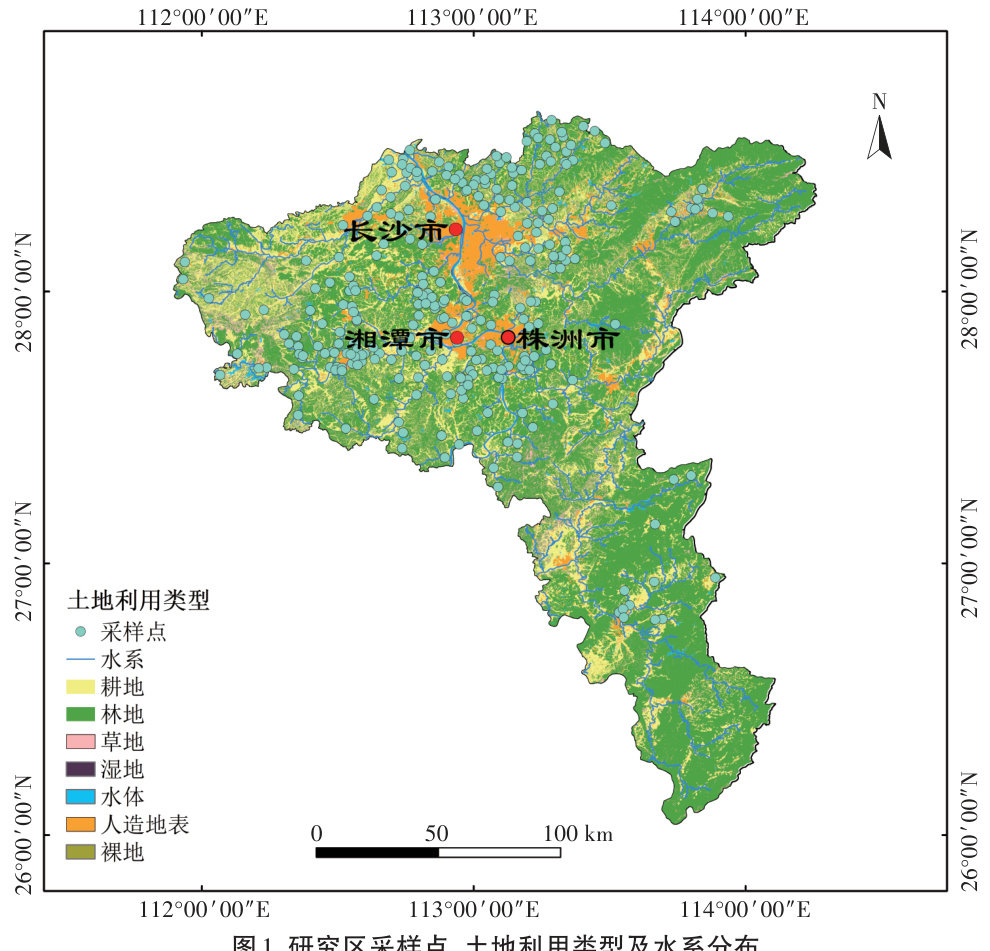

土地资源 | 基于SMOTE辅助分区误差控制的随机森林土壤重金属含量预测模型

土地资源 | 基于SMOTE辅助分区误差控制的随机森林土壤重金属含量预测模型

-

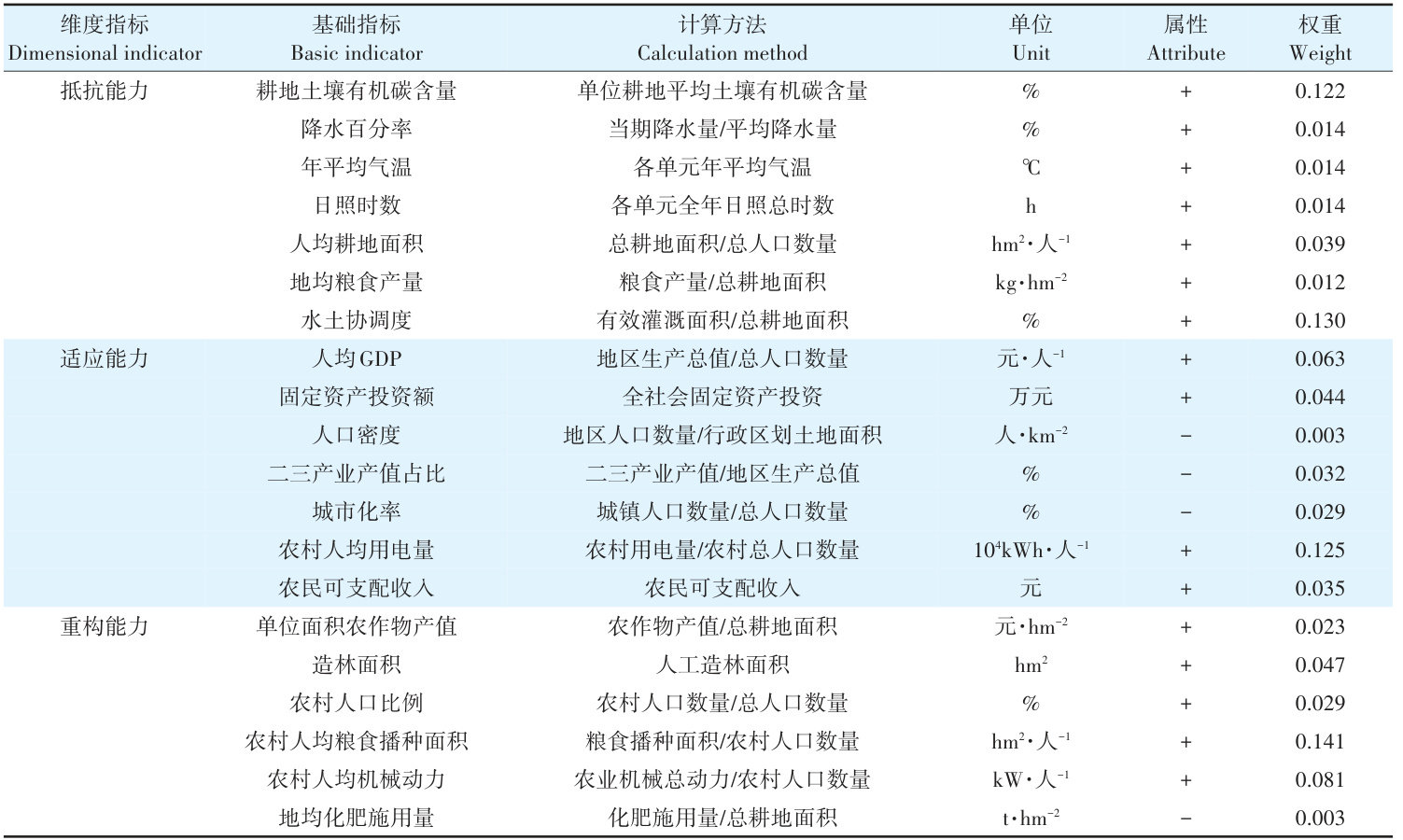

土地资源 | 干旱地区耕地系统韧性水平测度及动态演进

土地资源 | 干旱地区耕地系统韧性水平测度及动态演进

-

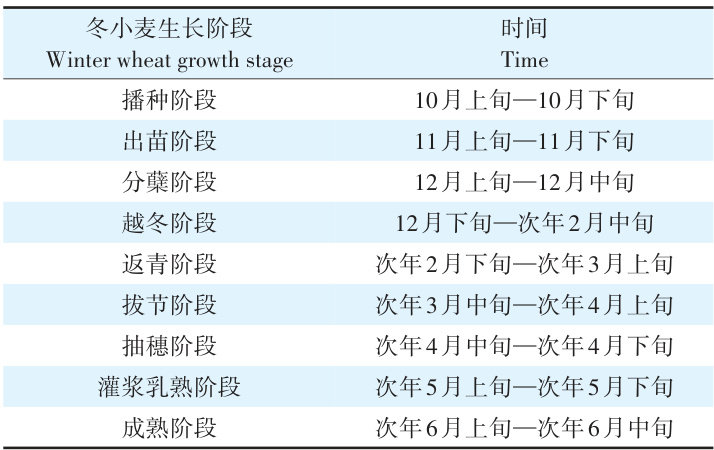

土地资源 | 协同Sentinel-2和随机森林算法的黄河三角洲冬小麦精细化绘制与时空演化分析

土地资源 | 协同Sentinel-2和随机森林算法的黄河三角洲冬小麦精细化绘制与时空演化分析

-

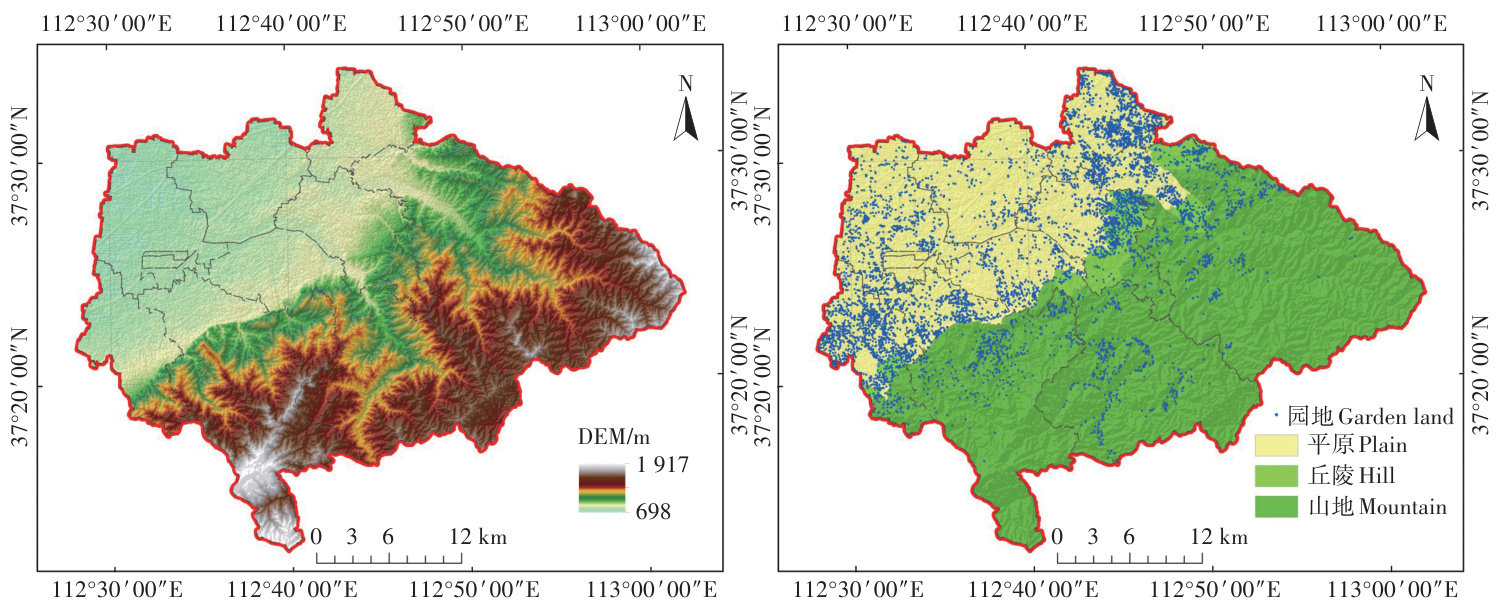

土地资源 | 园地定级中复杂地貌区位作用分的优化算法研究基于最小费用路径模型

土地资源 | 园地定级中复杂地貌区位作用分的优化算法研究基于最小费用路径模型

-

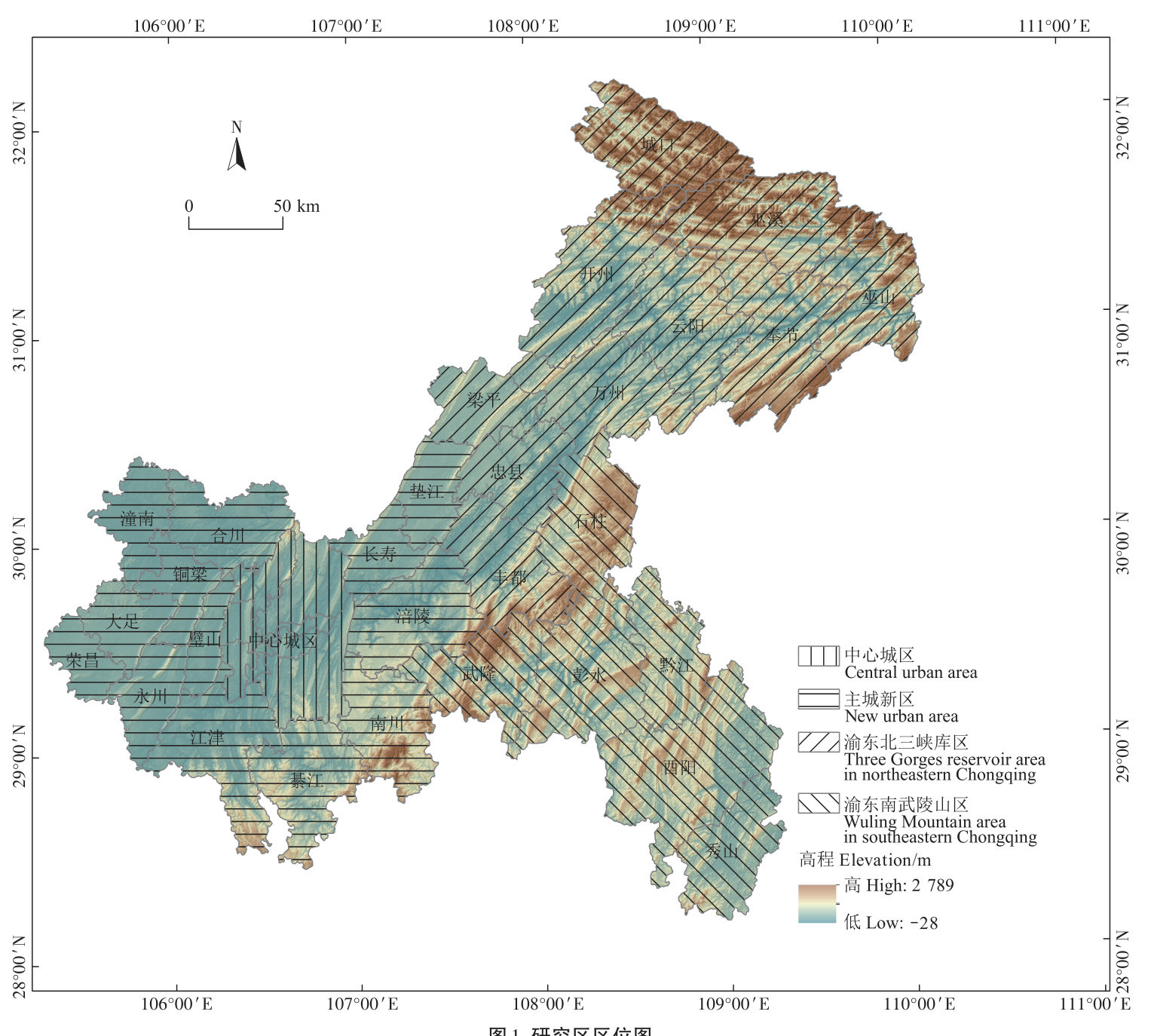

土地资源 | 山地丘陵区城乡交错带土地利用功能评价与分区调控

土地资源 | 山地丘陵区城乡交错带土地利用功能评价与分区调控

-

土地资源 | 甘肃省农田地膜残留特征及影响因素

土地资源 | 甘肃省农田地膜残留特征及影响因素

-

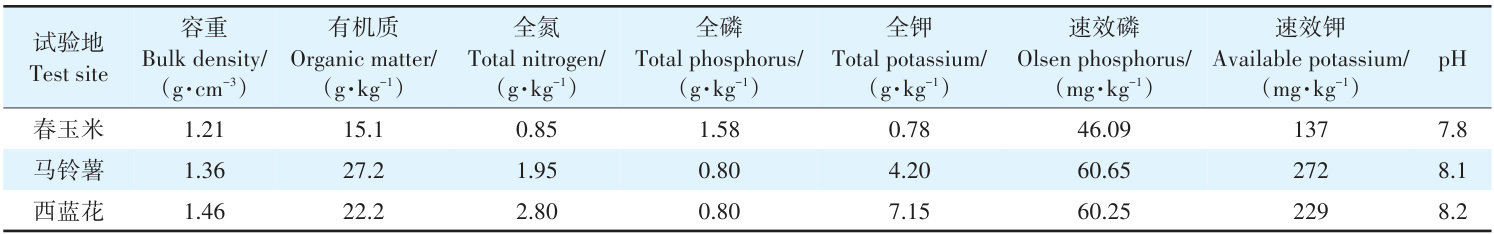

土地资源 | 生物降解地膜在北京典型覆膜作物生产上的应用

土地资源 | 生物降解地膜在北京典型覆膜作物生产上的应用

-

土地资源 | 不同覆膜处理对晋南旱塬麦田土壤微生物功能多样性的影响

土地资源 | 不同覆膜处理对晋南旱塬麦田土壤微生物功能多样性的影响

-

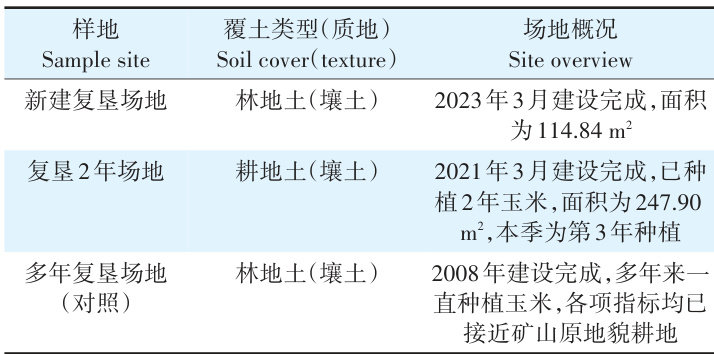

土地资源 | 赤泥矿泥土壤化处置复垦区土壤理化性状和微生物群落变化研究

土地资源 | 赤泥矿泥土壤化处置复垦区土壤理化性状和微生物群落变化研究

-

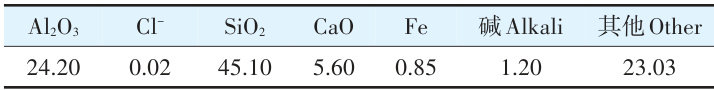

土地资源 | 粉煤灰、腐植酸和秸秆复合改良红壤初期的水盐运动特征

土地资源 | 粉煤灰、腐植酸和秸秆复合改良红壤初期的水盐运动特征

-

土地资源 | 外源Mn(Ⅱ)对吸附于 δ{δ-MnO2 表面的Cd迁移转化行为的影响

土地资源 | 外源Mn(Ⅱ)对吸附于 δ{δ-MnO2 表面的Cd迁移转化行为的影响

-

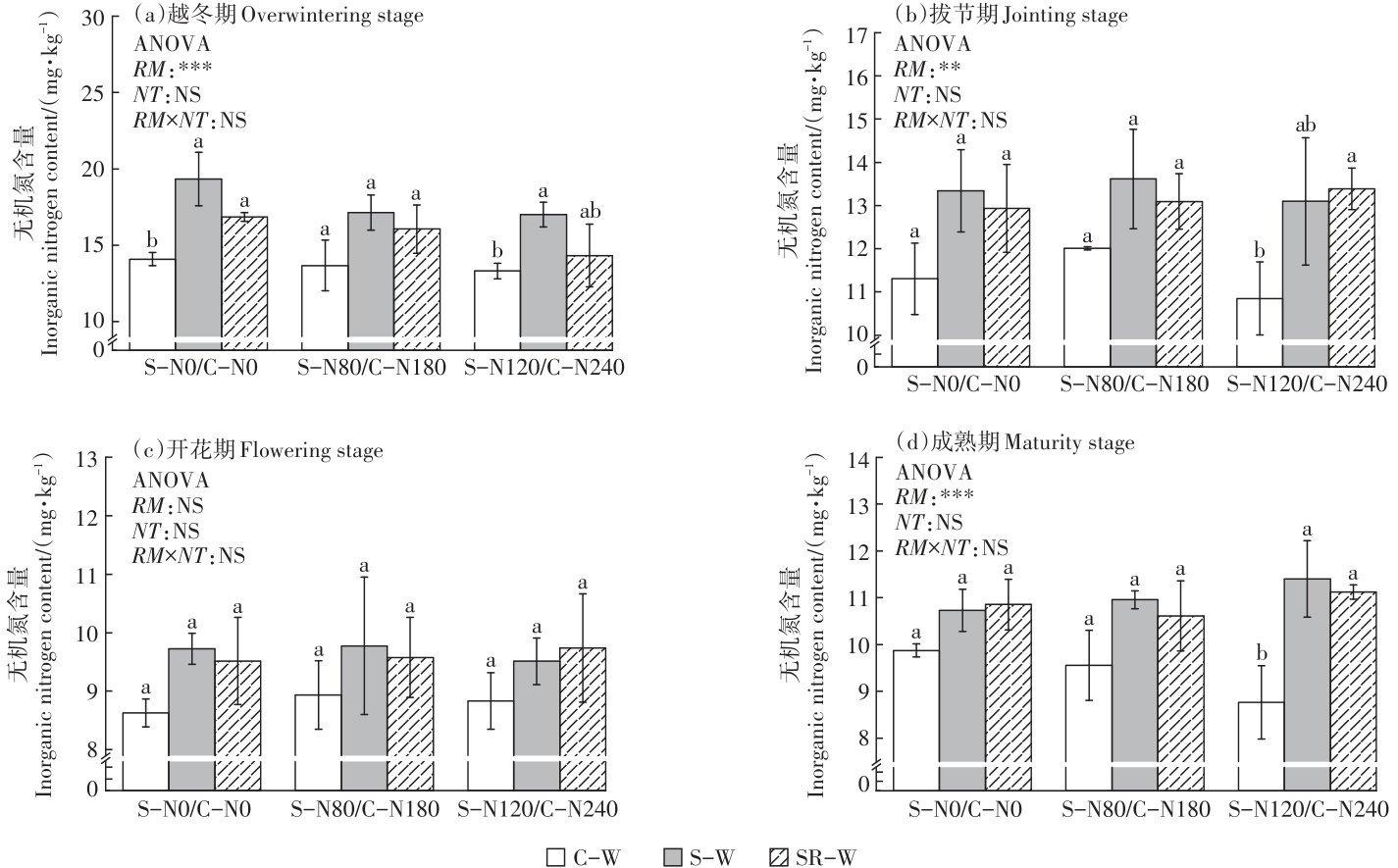

养分资源 | 不同轮作模式下施氮水平对冬小麦产量和氮素吸收利用的影响

养分资源 | 不同轮作模式下施氮水平对冬小麦产量和氮素吸收利用的影响

-

养分资源 | 有机氮替代无机氮对旱作马铃薯生长、产量及农田碳排放的影响

养分资源 | 有机氮替代无机氮对旱作马铃薯生长、产量及农田碳排放的影响

-

养分资源 | 旱地马铃薯花后高温胁迫下施氮 对干物质积累、氮素利用及产量的影响

养分资源 | 旱地马铃薯花后高温胁迫下施氮 对干物质积累、氮素利用及产量的影响

-

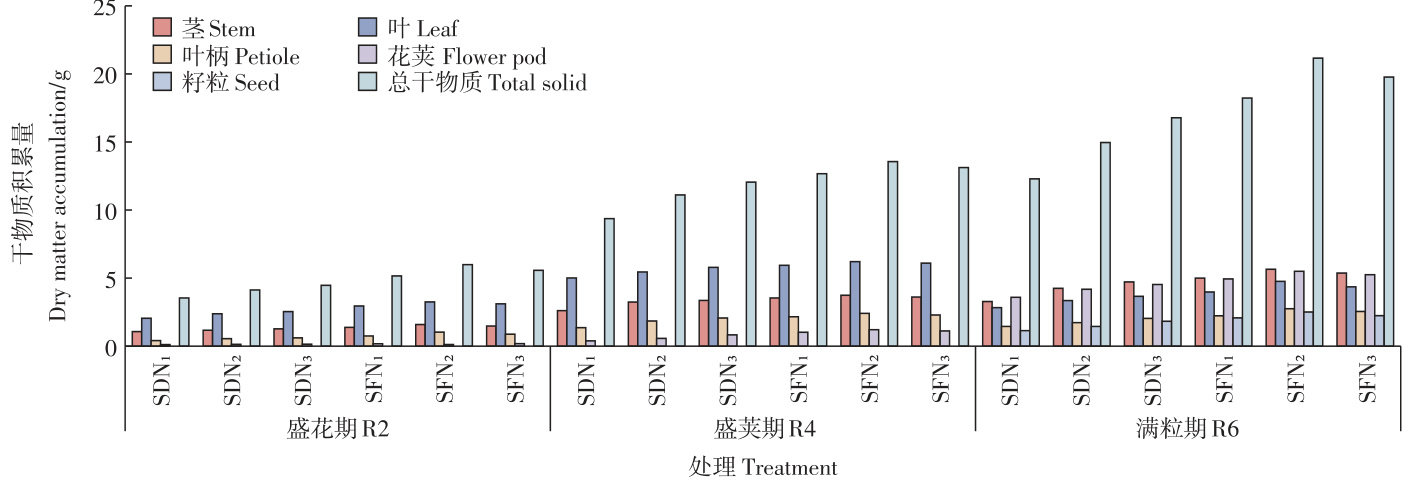

养分资源 | 花后干旱胁迫下氮素对复播大豆产量、品质及水氮利用效率的影响

养分资源 | 花后干旱胁迫下氮素对复播大豆产量、品质及水氮利用效率的影响

-

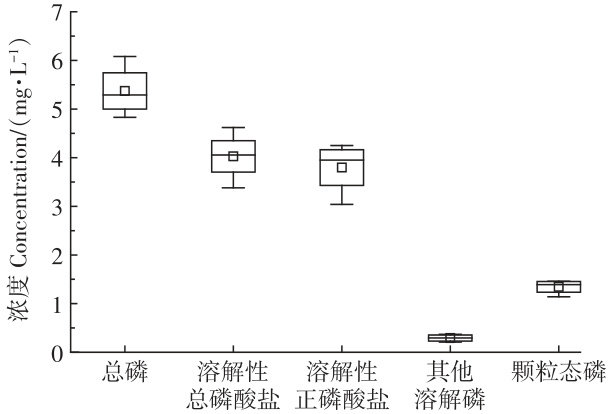

养分资源 | 农村生活污水磷回收及资源化利用路径探讨

养分资源 | 农村生活污水磷回收及资源化利用路径探讨

-

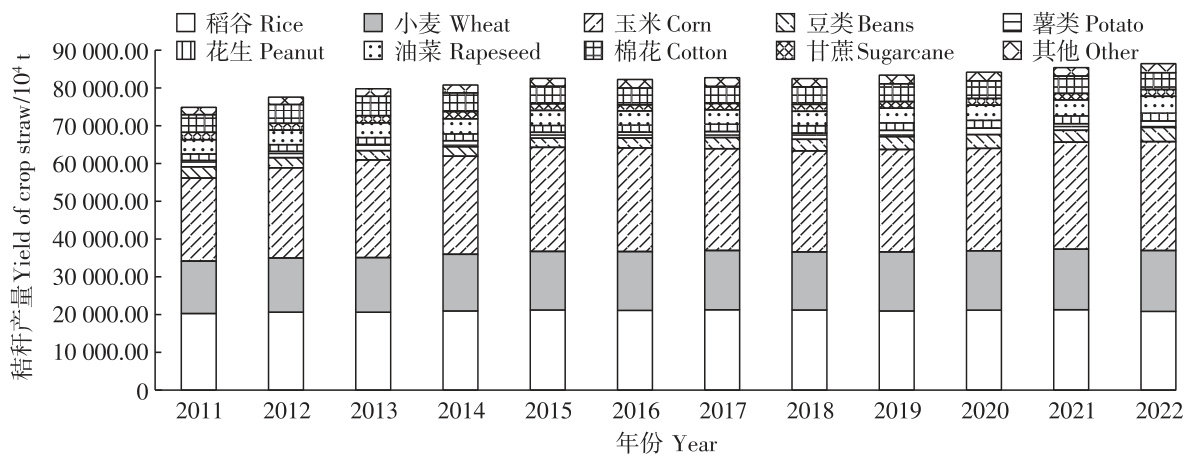

生物质资源 | 中国农作物秸秆资源产量分布及利用分析

生物质资源 | 中国农作物秸秆资源产量分布及利用分析

-

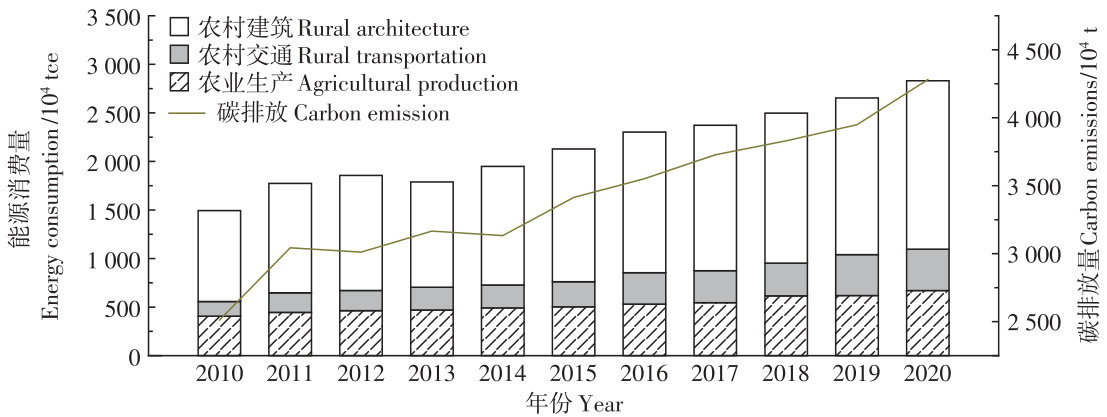

生物质资源 | 农村地区可再生能源潜力分析及发展路径研究

生物质资源 | 农村地区可再生能源潜力分析及发展路径研究

-

生物质资源 | 镉离子对椰壳生物炭吸附水体中壬基酚的影响研究

生物质资源 | 镉离子对椰壳生物炭吸附水体中壬基酚的影响研究

-

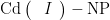

农业生态与环境 | “元麦-稻”轮作体系短期温室气体排放及经济效益评价

农业生态与环境 | “元麦-稻”轮作体系短期温室气体排放及经济效益评价

-

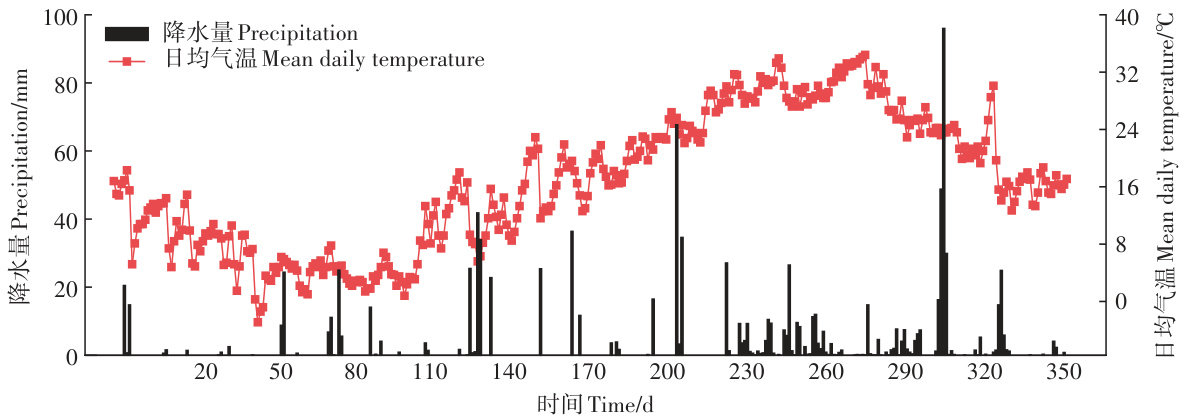

农业生态与环境 | “双碳”目标下河北省农业生态效率时空演进特征及影响因素

农业生态与环境 | “双碳”目标下河北省农业生态效率时空演进特征及影响因素

-

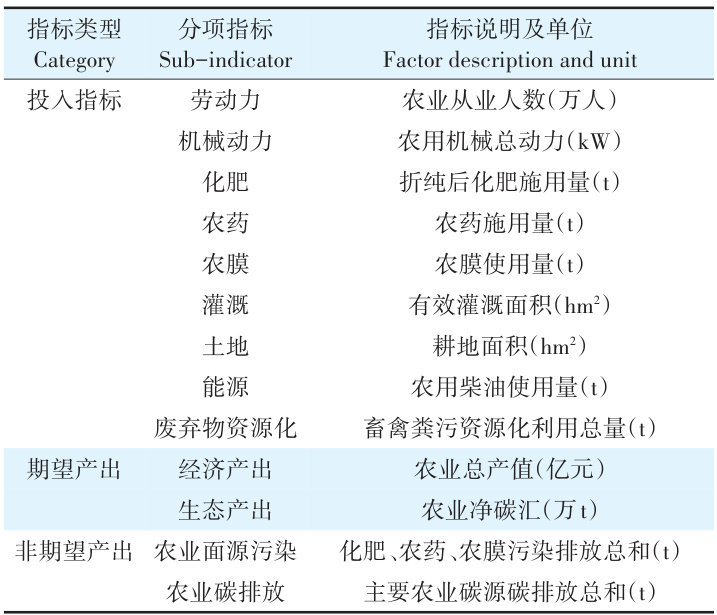

乡村资源与环境 | 基于风貌提升视角的乡村全域土地综合整治策略

乡村资源与环境 | 基于风貌提升视角的乡村全域土地综合整治策略

-

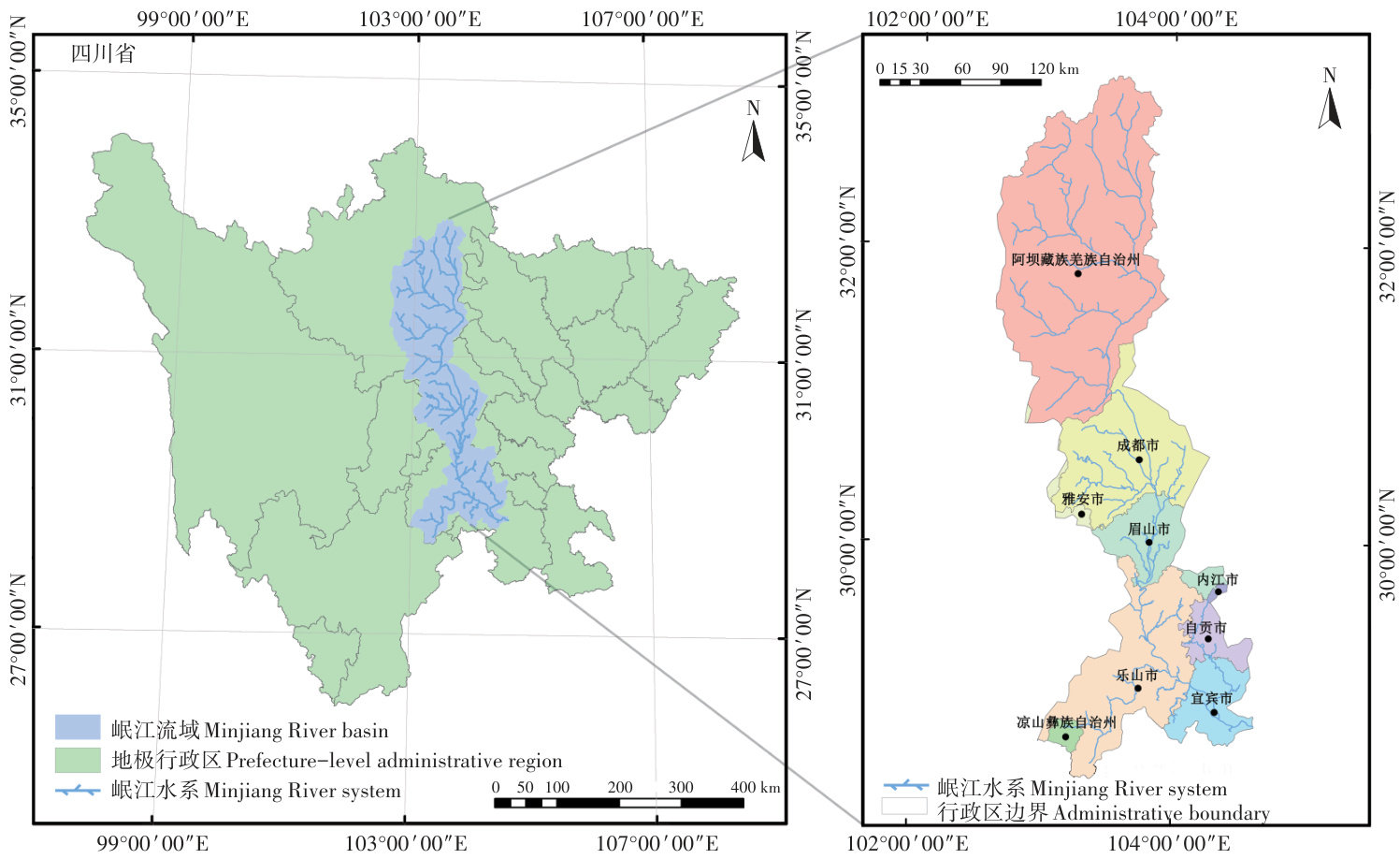

水资源与水生态 | SWAT与GIS耦合的流域多要素水环境管控单元划分

水资源与水生态 | SWAT与GIS耦合的流域多要素水环境管控单元划分

,P=0.001 )和硝态氮 (r=0.37,P=0.047, ),且与吐温80、D-纤维二糖、D-葡萄糖胺酸和D-苹果酸的利用显著相关( P<0.05 )。研究表明,覆膜处理有助于晋南旱塬麦田土壤微生物功能多样性的提升,尤其是平膜穴播,结合小麦增产效果来看,是一种适合在晋南黄土旱塬小麦种植区推广的覆膜方式。

,P=0.001 )和硝态氮 (r=0.37,P=0.047, ),且与吐温80、D-纤维二糖、D-葡萄糖胺酸和D-苹果酸的利用显著相关( P<0.05 )。研究表明,覆膜处理有助于晋南旱塬麦田土壤微生物功能多样性的提升,尤其是平膜穴播,结合小麦增产效果来看,是一种适合在晋南黄土旱塬小麦种植区推广的覆膜方式。

登录

登录