- 全部分类/

- 农业与职业/

- 编辑之友

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首语 | 新闻出版人在抗日战争中的身影

卷首语 | 新闻出版人在抗日战争中的身影

-

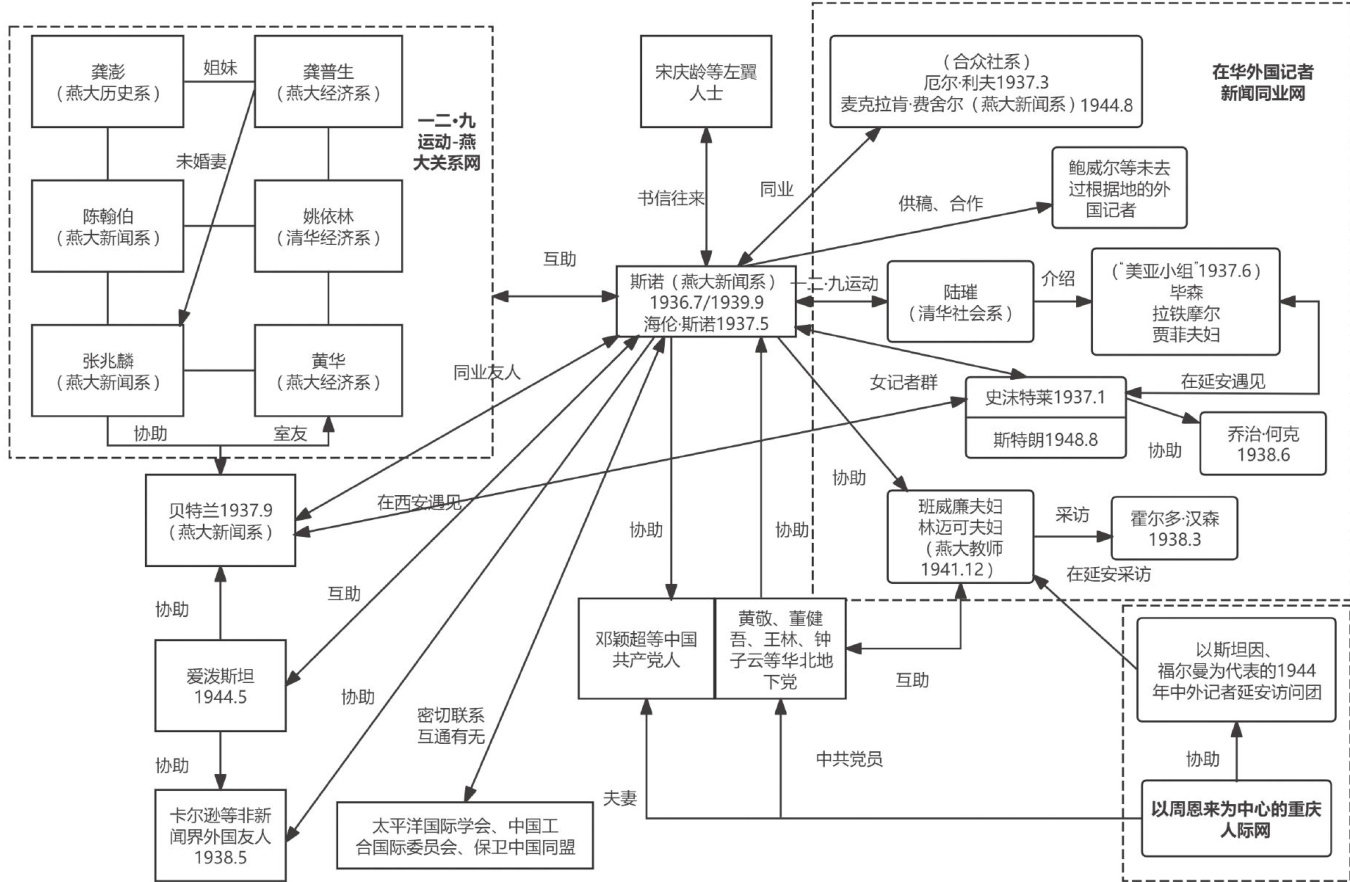

专题 | 抗日战争时期中国共产党与外国记者的交往实践 (1931-1945)

专题 | 抗日战争时期中国共产党与外国记者的交往实践 (1931-1945)

-

专题 | 抗日战争时期中国共产党新闻宣传政策的历史演进

专题 | 抗日战争时期中国共产党新闻宣传政策的历史演进

-

出版 | 学科交叉视角下出版深度融合的创新路径

出版 | 学科交叉视角下出版深度融合的创新路径

-

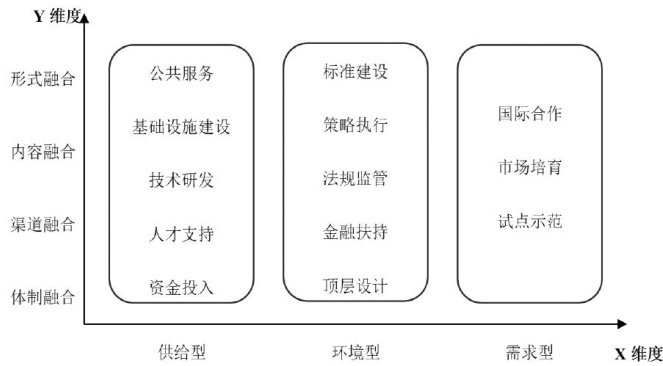

出版 | 政策工具视角下我国出版融合政策文本量化与策略分析

出版 | 政策工具视角下我国出版融合政策文本量化与策略分析

-

出版 | 生成式人工智能嵌入出版产业的热点演化与未来路径

出版 | 生成式人工智能嵌入出版产业的热点演化与未来路径

-

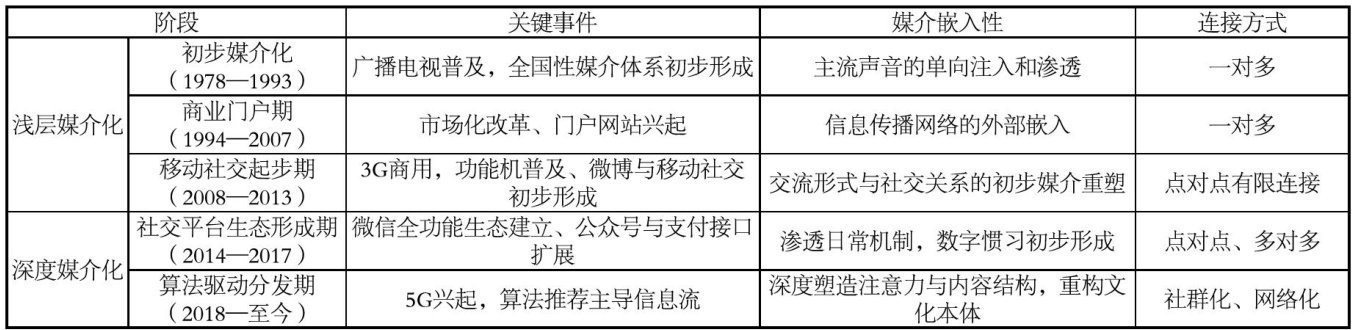

传媒 | 协商式自治:数字时代乡村治理的媒介化重构

传媒 | 协商式自治:数字时代乡村治理的媒介化重构

-

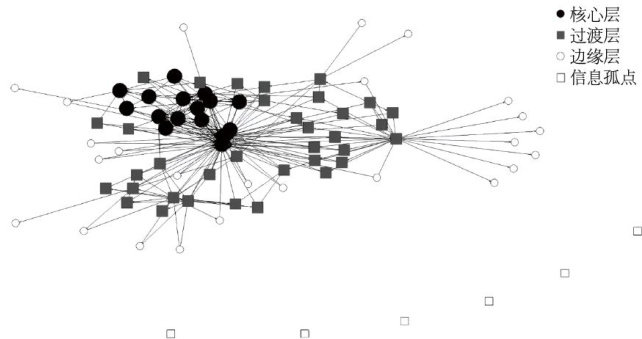

传媒 | 对农政策人际扩散网络的轨迹分析、生成机制与效能问题研究

传媒 | 对农政策人际扩散网络的轨迹分析、生成机制与效能问题研究

-

传媒 | 从超文本到超界面:中国故事国际传播数字叙事的多模态建构逻辑

传媒 | 从超文本到超界面:中国故事国际传播数字叙事的多模态建构逻辑

-

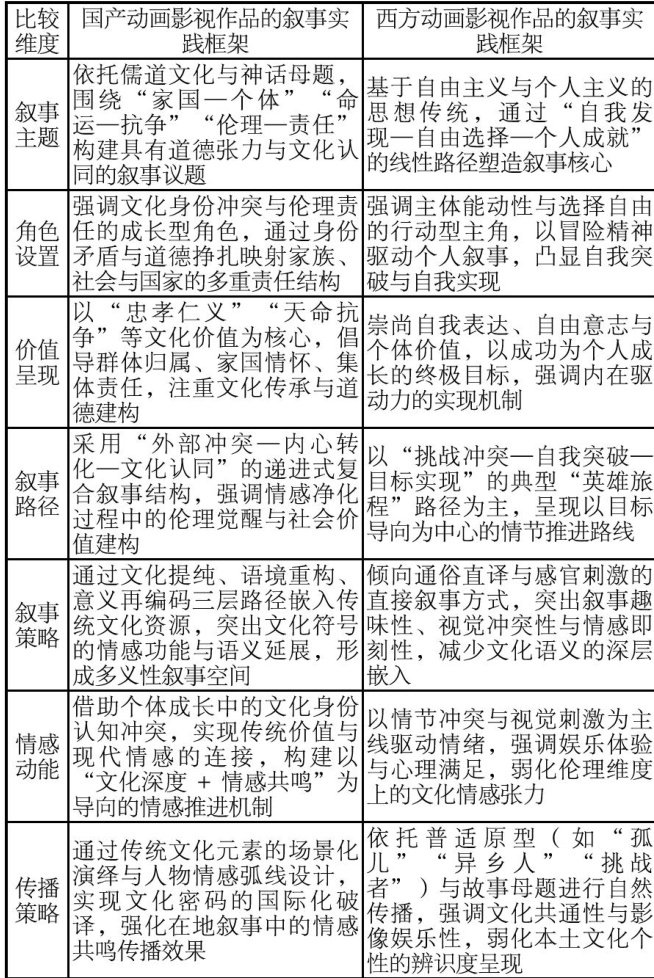

传媒 | 国产动画影视作品讲好中国故事的叙事实践研究

传媒 | 国产动画影视作品讲好中国故事的叙事实践研究

-

学研 | 从新名词到关键词:“马克思主义新闻观” 概念史及其辨析

学研 | 从新名词到关键词:“马克思主义新闻观” 概念史及其辨析

-

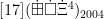

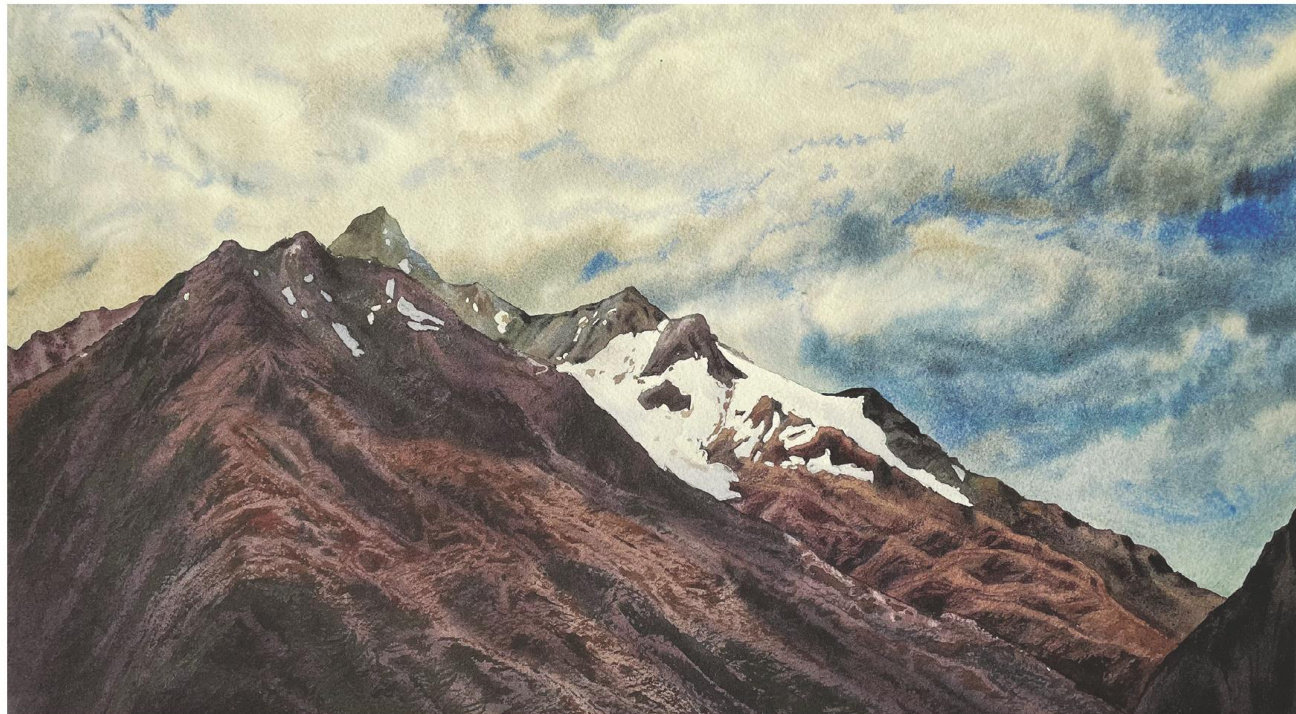

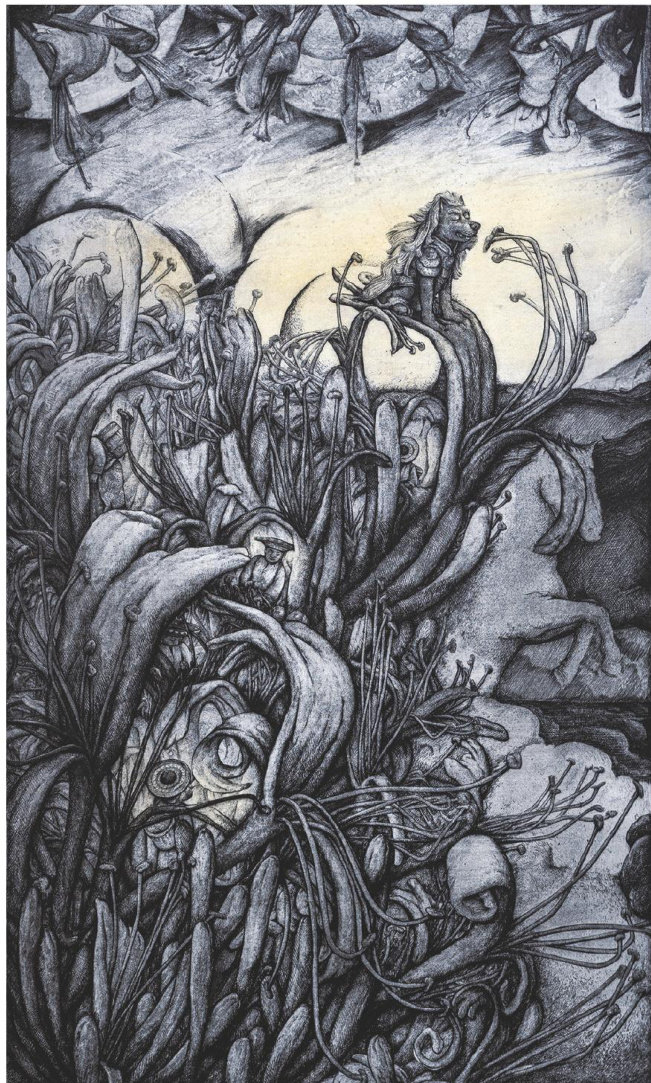

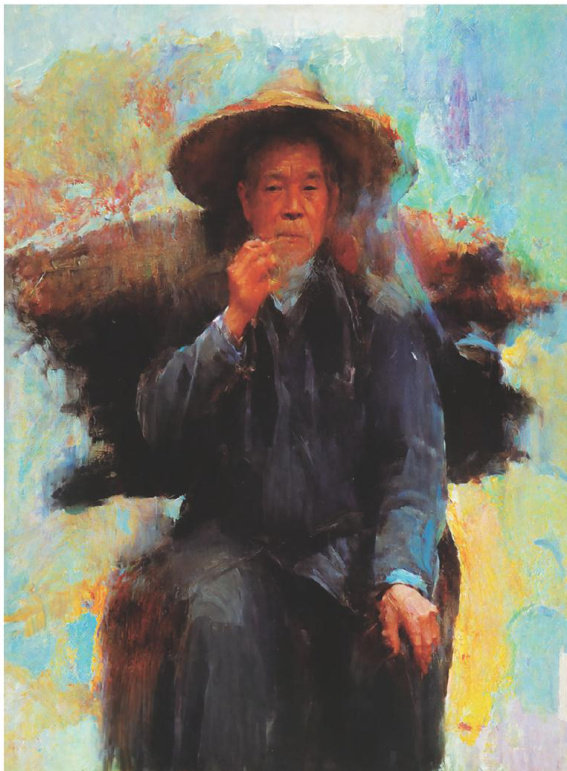

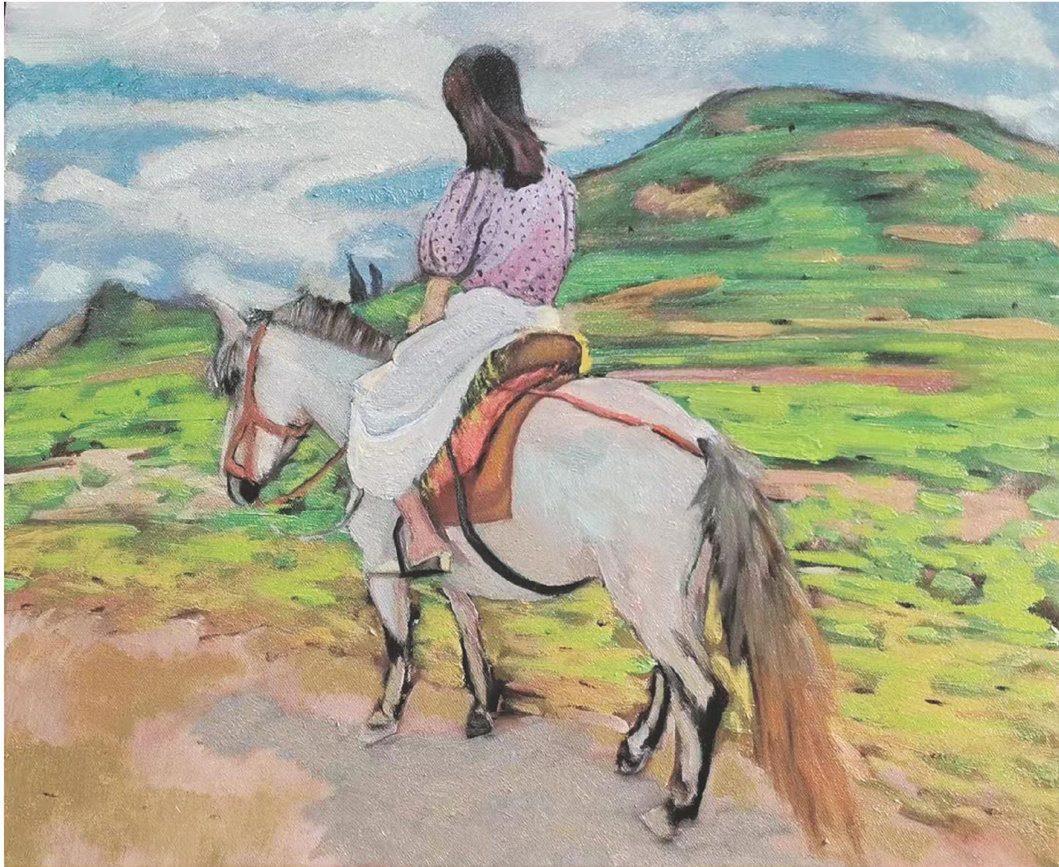

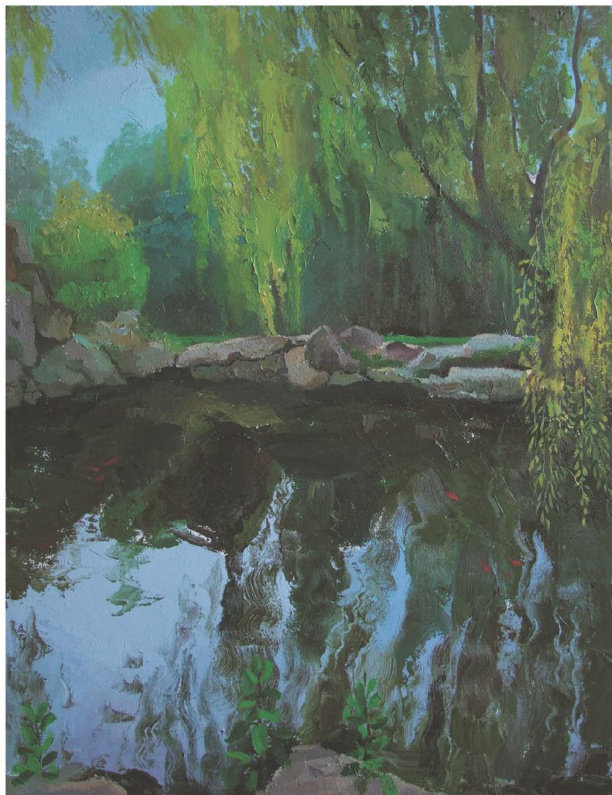

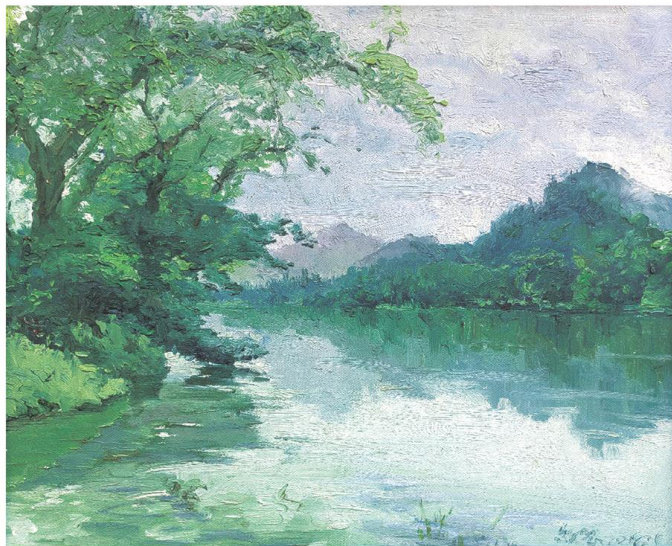

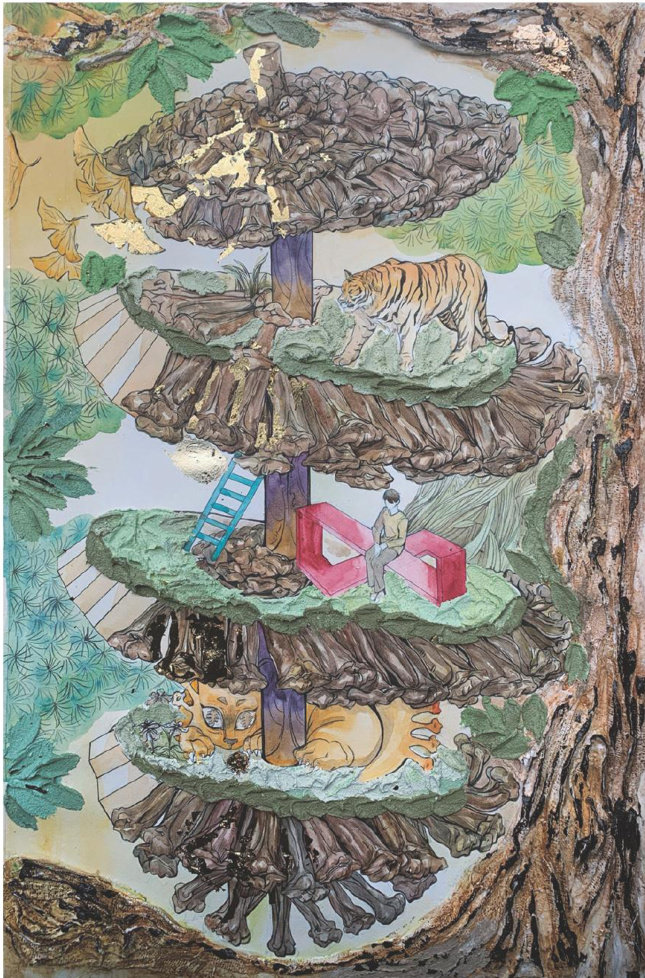

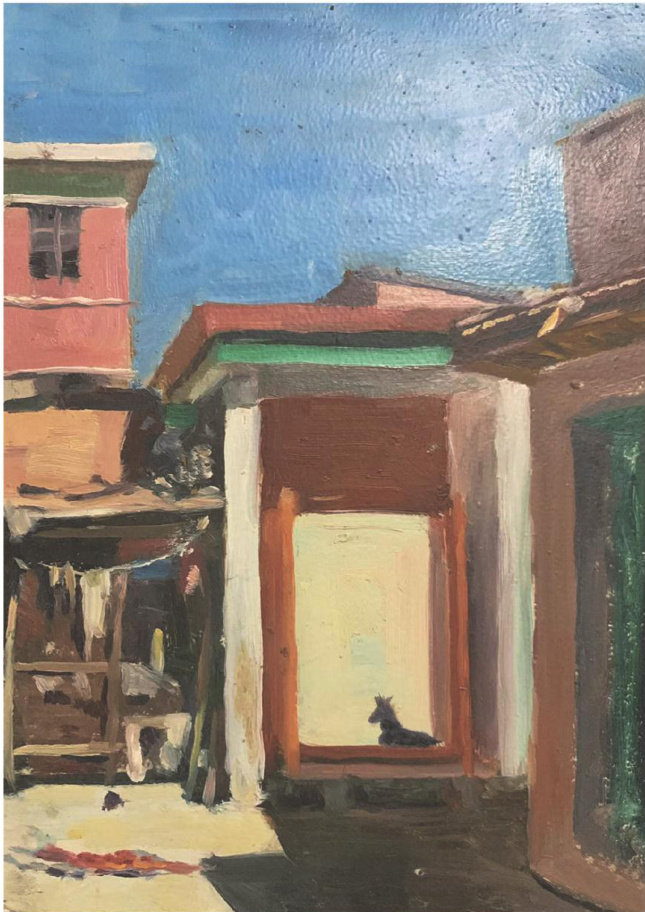

绘画、设计作品选登 | 黄冈师范学院美术学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 黄冈师范学院美术学院绘画作品选登

-

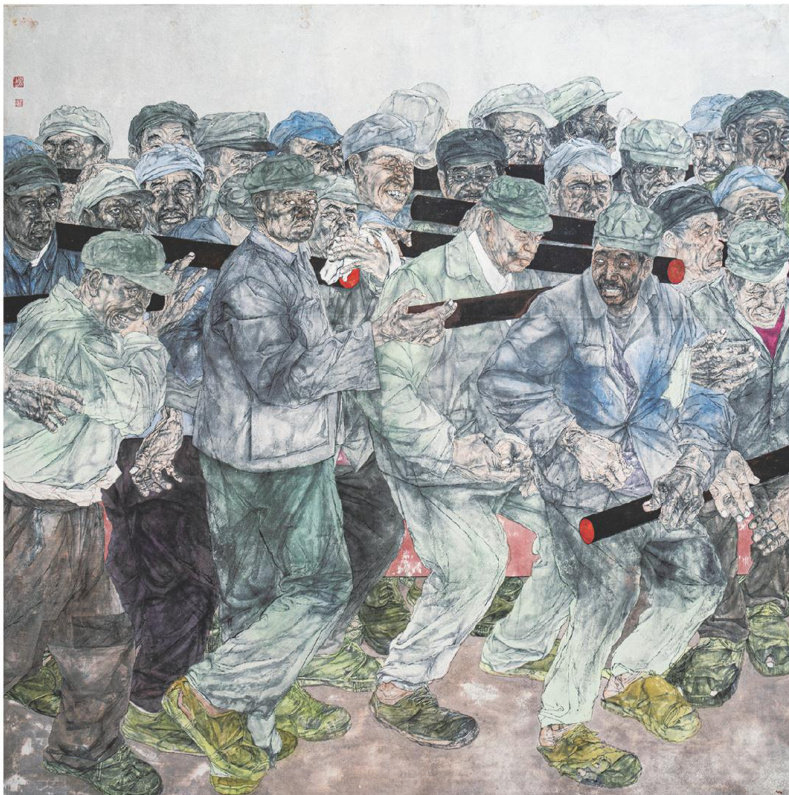

绘画、设计作品选登 | 山西铁道职业技术学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 山西铁道职业技术学院绘画作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 吉首大学美术学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 吉首大学美术学院绘画作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 湖南科技大学齐白石艺术学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 湖南科技大学齐白石艺术学院绘画作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 湖南涉外经济学院人文艺术学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 湖南涉外经济学院人文艺术学院绘画作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 武昌理工学院艺术设计学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 武昌理工学院艺术设计学院绘画作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 吉林师范大学美术学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 吉林师范大学美术学院绘画作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 吕梁学院艺术系绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 吕梁学院艺术系绘画作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 湖南涉外经济学院人文艺术学院

绘画、设计作品选登 | 湖南涉外经济学院人文艺术学院

-

绘画、设计作品选登 | 武汉设计工程学院公共艺术学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 武汉设计工程学院公共艺术学院绘画作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 张家界学院艺术学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 张家界学院艺术学院绘画作品选登

-

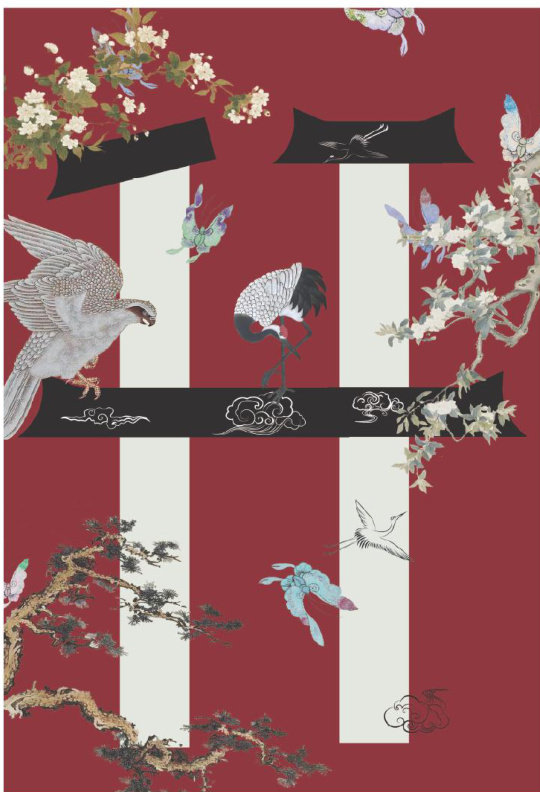

绘画、设计作品选登 | 杭州工艺美术博物馆设计作品选登

绘画、设计作品选登 | 杭州工艺美术博物馆设计作品选登

-

绘画、设计作品选登 | 兰州文理学院美术与设计学院绘画作品选登

绘画、设计作品选登 | 兰州文理学院美术与设计学院绘画作品选登

登录

登录