目录

快速导航-

专题 坚持总体国家安全观做好新时代大学生国家安全教育 | 新时代高校军事教育与思政教育耦合的应然愿景、实然困境与使然策略

专题 坚持总体国家安全观做好新时代大学生国家安全教育 | 新时代高校军事教育与思政教育耦合的应然愿景、实然困境与使然策略

-

专题 坚持总体国家安全观做好新时代大学生国家安全教育 | 新时代涉农高校铸牢学生国家安全意识的四重逻辑

专题 坚持总体国家安全观做好新时代大学生国家安全教育 | 新时代涉农高校铸牢学生国家安全意识的四重逻辑

-

专题 坚持总体国家安全观做好新时代大学生国家安全教育 | 人工智能时代高校国家安全教育价值、机遇、困境及路径研究

专题 坚持总体国家安全观做好新时代大学生国家安全教育 | 人工智能时代高校国家安全教育价值、机遇、困境及路径研究

-

专题 坚持总体国家安全观做好新时代大学生国家安全教育 | 人工智能赋能课程思政元素融入高校国防教育的价值、困境和路径

专题 坚持总体国家安全观做好新时代大学生国家安全教育 | 人工智能赋能课程思政元素融入高校国防教育的价值、困境和路径

-

教育时论 | 阿拉伯语专业中国留学生跨文化敏感度与听力焦虑相关性研究

教育时论 | 阿拉伯语专业中国留学生跨文化敏感度与听力焦虑相关性研究

-

教育时论 | 红色文化资源对提升大学生思想政治教育有效性的研究

教育时论 | 红色文化资源对提升大学生思想政治教育有效性的研究

-

教育时论 | 高校辅导员谈心谈话的现实张力与优化路径研究

教育时论 | 高校辅导员谈心谈话的现实张力与优化路径研究

-

教育数字化 | 高校虚拟教研室建设的逻辑理路与实践路径

教育数字化 | 高校虚拟教研室建设的逻辑理路与实践路径

-

教育数字化 | 人工智能在基于OBE理念的古代汉语教学中的应用研究

教育数字化 | 人工智能在基于OBE理念的古代汉语教学中的应用研究

-

教育数字化 | 人工智能时代高校劳动教育的现实境遇与发展路径

教育数字化 | 人工智能时代高校劳动教育的现实境遇与发展路径

-

专业建设与教学改革 | 大模型时代下的知识工程课程再思考

专业建设与教学改革 | 大模型时代下的知识工程课程再思考

-

专业建设与教学改革 | 译介学视角下的外国文学史教学模式探究

专业建设与教学改革 | 译介学视角下的外国文学史教学模式探究

-

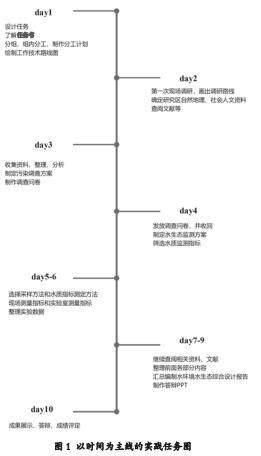

专业建设与教学改革 | 水环境水生态综合设计教学改革与实践研究

专业建设与教学改革 | 水环境水生态综合设计教学改革与实践研究

-

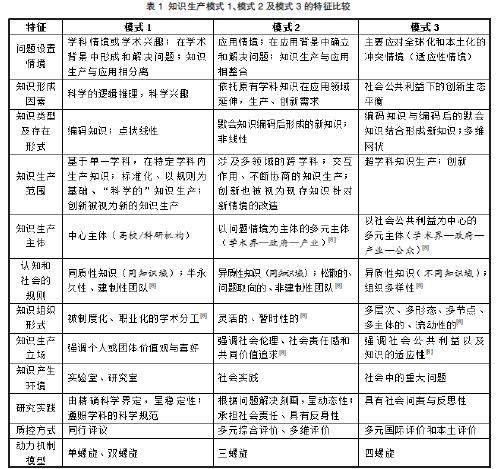

人才培养模式 | 新知识生产模式下博士生“产—学—研—创”人才培养路径探究

人才培养模式 | 新知识生产模式下博士生“产—学—研—创”人才培养路径探究

-

人才培养模式 | 船海领域创新人才培养模式探索

人才培养模式 | 船海领域创新人才培养模式探索

-

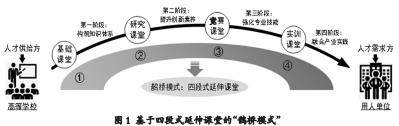

人才培养模式 | “鹊桥模式”:基于延伸课堂的数字经济专业人才培养模式探索

人才培养模式 | “鹊桥模式”:基于延伸课堂的数字经济专业人才培养模式探索

-

学位与研究生教育 | 源于医学、升于哲学、合于意识形态

学位与研究生教育 | 源于医学、升于哲学、合于意识形态

-

学位与研究生教育 | 涉农高校研究生培养中导学共同体的构建路径研究

学位与研究生教育 | 涉农高校研究生培养中导学共同体的构建路径研究

-

思政课程与课程思政 | 思政元素融入水利专业研究生课程的教学改革与探索

思政课程与课程思政 | 思政元素融入水利专业研究生课程的教学改革与探索

-

思政课程与课程思政 | 课程思政视域下来华留学生课程教学实践探究

思政课程与课程思政 | 课程思政视域下来华留学生课程教学实践探究

-

思政课程与课程思政 | 党史文化资源数字化赋能高校思政课的三重向度

思政课程与课程思政 | 党史文化资源数字化赋能高校思政课的三重向度

-

思政课程与课程思政 | “大思政课”建设背景下课程思政与思政课程协同育人路径与机制研究

思政课程与课程思政 | “大思政课”建设背景下课程思政与思政课程协同育人路径与机制研究

-

党建工作 | 新时代群众路线视域下高校党建工作质量提升研究

党建工作 | 新时代群众路线视域下高校党建工作质量提升研究

-

党建工作 | 党建引领下的高校“一站式”学生社区建设的路径研究

党建工作 | 党建引领下的高校“一站式”学生社区建设的路径研究

登录

登录