目录

快速导航-

食安观察 | 国家市场监督管理总局立法调研聚焦食品安全现代化治理 漯河创新实践获高度关注

食安观察 | 国家市场监督管理总局立法调研聚焦食品安全现代化治理 漯河创新实践获高度关注

-

食安观察 | 上海市周密部署市场监管保障 全力护航第八届进博会 “越办越好”

食安观察 | 上海市周密部署市场监管保障 全力护航第八届进博会 “越办越好”

-

食安观察 | 提升宣传效能 凝聚发展合力 河南省市场监督管理局系统谋划新闻宣传工作新格局

食安观察 | 提升宣传效能 凝聚发展合力 河南省市场监督管理局系统谋划新闻宣传工作新格局

-

食安观察 | 主体责任要压实 行政指导求共治

食安观察 | 主体责任要压实 行政指导求共治

-

食安管理 | 预制菜食品安全监管现状、问题及对策研究

食安管理 | 预制菜食品安全监管现状、问题及对策研究

-

食安管理 | 食用农产品中的常见食品安全问题与对策研究

食安管理 | 食用农产品中的常见食品安全问题与对策研究

-

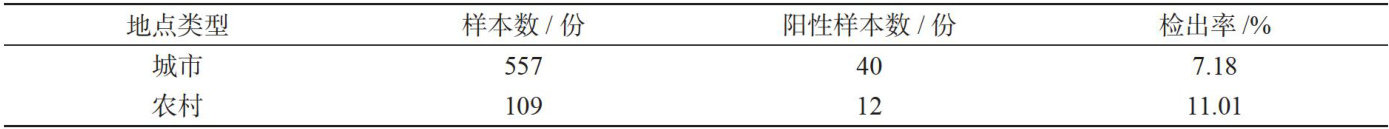

食安管理 | 2020一2024年德宏州食品食源性致病菌风险监测结果分析

食安管理 | 2020一2024年德宏州食品食源性致病菌风险监测结果分析

-

食安管理 | 面点生产中的食品卫生问题及改进对策

食安管理 | 面点生产中的食品卫生问题及改进对策

-

食安管理 | 高校食堂供应链食品安全风险管控策略

食安管理 | 高校食堂供应链食品安全风险管控策略

-

食安管理 | 食品溯源技术在食品安全检测中的应用探讨

食安管理 | 食品溯源技术在食品安全检测中的应用探讨

-

食安管理 | 基层食品安全监管存在的问题及对策

食安管理 | 基层食品安全监管存在的问题及对策

-

食安管理 | 药食同源食品市场存在的问题与监管策略研究

食安管理 | 药食同源食品市场存在的问题与监管策略研究

-

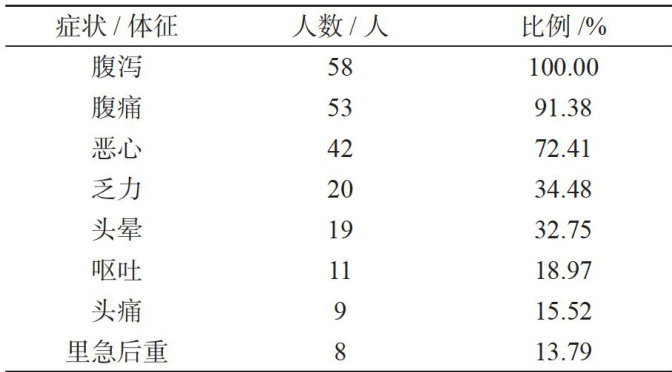

食安管理 | 一起金黄色葡萄球菌和蜡样芽胞杆菌感染引起的校园急性肠胃炎暴发事件调查

食安管理 | 一起金黄色葡萄球菌和蜡样芽胞杆菌感染引起的校园急性肠胃炎暴发事件调查

-

食安管理 | 预制菜生产过程中微生物污染风险来源与防控对策研究

食安管理 | 预制菜生产过程中微生物污染风险来源与防控对策研究

-

食安管理 | 乳制品中李斯特菌污染检测存在的技术难点及应对措施

食安管理 | 乳制品中李斯特菌污染检测存在的技术难点及应对措施

-

食安管理 | 农产品质量安全全程监管链条中的薄弱环节及强化措施

食安管理 | 农产品质量安全全程监管链条中的薄弱环节及强化措施

-

食安管理 | 泉州市丰泽区食品安全监督抽检情况分析

食安管理 | 泉州市丰泽区食品安全监督抽检情况分析

-

食安管理 | 餐饮外卖配送环节的食品安全风险防控策略

食安管理 | 餐饮外卖配送环节的食品安全风险防控策略

-

食安管理 | 2022—2024年东兰县生活饮用水微生物检测结果分析

食安管理 | 2022—2024年东兰县生活饮用水微生物检测结果分析

-

食安管理 | 食源性疾病控制与餐饮食品安全管理策略分析

食安管理 | 食源性疾病控制与餐饮食品安全管理策略分析

-

质量控制 | 食品质量控制中常见问题及应对策略

质量控制 | 食品质量控制中常见问题及应对策略

-

质量控制 | 白酒灌装生产中的质量控制研究

质量控制 | 白酒灌装生产中的质量控制研究

-

质量控制 | 影响食品添加剂检测准确性的因素及质量控制措施

质量控制 | 影响食品添加剂检测准确性的因素及质量控制措施

-

质量控制 | 食品中铬元素检测过程质量控制存在的问题与优化对策

质量控制 | 食品中铬元素检测过程质量控制存在的问题与优化对策

-

质量控制 | 食品检验检测样品管理与控制的全流程优化策略研究

质量控制 | 食品检验检测样品管理与控制的全流程优化策略研究

-

质量控制 | 畜产品屠宰加工环节质量安全控制存在的问题与改进对策

质量控制 | 畜产品屠宰加工环节质量安全控制存在的问题与改进对策

-

质量控制 | 中小微食品企业质量管理体系常见问题及对策分析

质量控制 | 中小微食品企业质量管理体系常见问题及对策分析

-

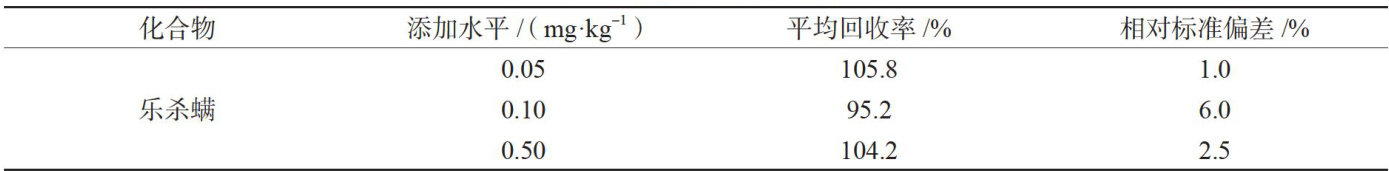

分析检测 | QuEChERS-气相色谱法检测苹果中的乐杀螨

分析检测 | QuEChERS-气相色谱法检测苹果中的乐杀螨

-

分析检测 | LC-MS在食品安全检测中的应用

分析检测 | LC-MS在食品安全检测中的应用

-

分析检测 | 枸杞干果微生物污染状况研究

分析检测 | 枸杞干果微生物污染状况研究

-

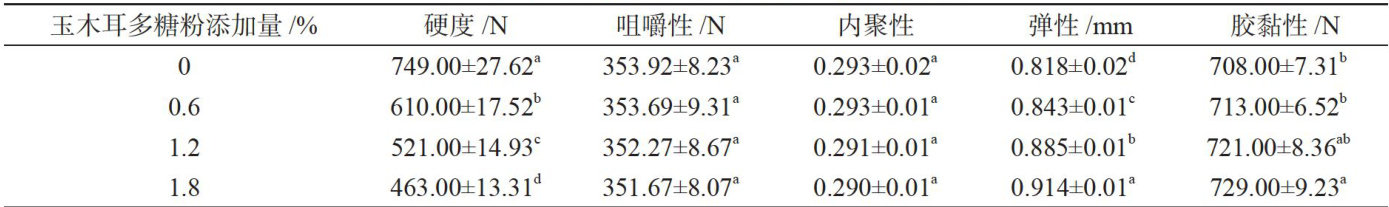

分析检测 | 玉木耳多糖粉对全麦面团与鲜湿面条品质改善作用的研究

分析检测 | 玉木耳多糖粉对全麦面团与鲜湿面条品质改善作用的研究

-

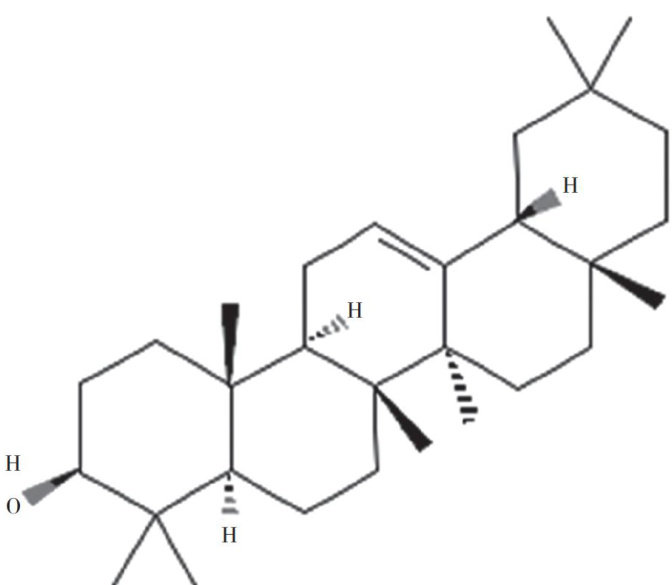

分析检测 | 油茶籽油中特征成分β-香树脂醇体外抗氧化活性研究

分析检测 | 油茶籽油中特征成分β-香树脂醇体外抗氧化活性研究

-

分析检测 | 高效液相色谱-串联质谱法快速检测粮油制品中黄曲霉毒素 B1

分析检测 | 高效液相色谱-串联质谱法快速检测粮油制品中黄曲霉毒素 B1

-

分析检测 | 高效液相色谱-串联三重四极杆质谱法同时测定蜂蜜中甲硝唑、氯霉素

分析检测 | 高效液相色谱-串联三重四极杆质谱法同时测定蜂蜜中甲硝唑、氯霉素

-

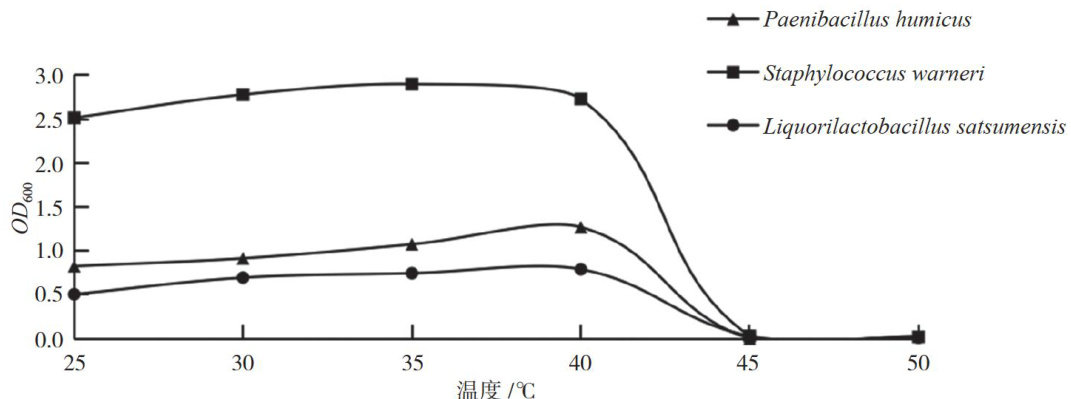

分析检测 | 椰果罐头中优势腐败菌生长动力学特性研究

分析检测 | 椰果罐头中优势腐败菌生长动力学特性研究

-

分析检测 | 冷藏条件下不同包装对预制菜品质的影响分析

分析检测 | 冷藏条件下不同包装对预制菜品质的影响分析

-

分析检测 | 电感耦合等离子体质谱法测定粉丝中的铝及风险暴露值评估

分析检测 | 电感耦合等离子体质谱法测定粉丝中的铝及风险暴露值评估

-

营养与健康 | CrossFit运动参与者膳食营养存在的问题及优化策略

营养与健康 | CrossFit运动参与者膳食营养存在的问题及优化策略

-

营养与健康 | 艺术体操青年运动员合理膳食研究

营养与健康 | 艺术体操青年运动员合理膳食研究

-

营养与健康 | 幼儿园膳食结构对儿童营养状况的影响及优化策略

营养与健康 | 幼儿园膳食结构对儿童营养状况的影响及优化策略

-

营养与健康 | 老年人营养需求及健康饮食管理策略分析

营养与健康 | 老年人营养需求及健康饮食管理策略分析

-

营养与健康 | 数智赋能下幼儿膳食营养评估平台构建与应用路径探讨

营养与健康 | 数智赋能下幼儿膳食营养评估平台构建与应用路径探讨

-

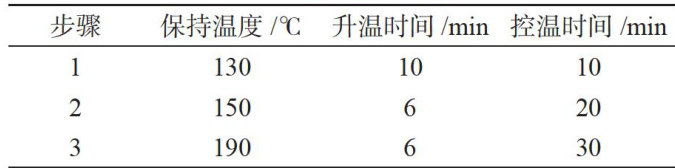

工艺技术 | 超声辅助提取余甘子多酚及其抗亚硝化活性研究

工艺技术 | 超声辅助提取余甘子多酚及其抗亚硝化活性研究

-

工艺技术 | 原料及工艺选择对高蛋白营养棒品质的影响

工艺技术 | 原料及工艺选择对高蛋白营养棒品质的影响

-

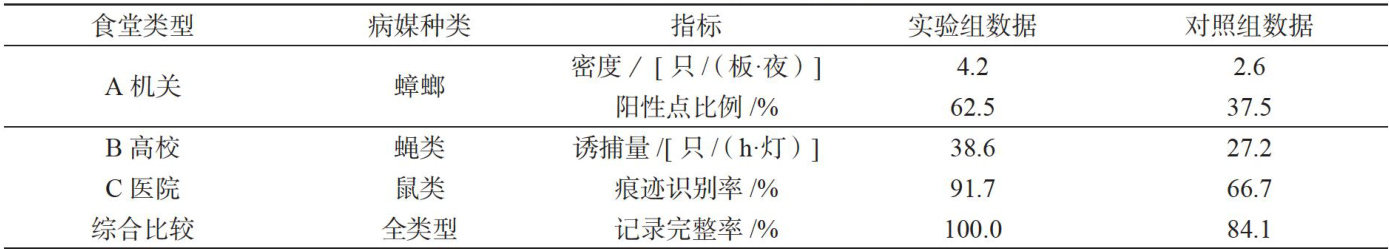

食品科技 | 食堂病媒生物密度监测标准化采样方法优化研究

食品科技 | 食堂病媒生物密度监测标准化采样方法优化研究

-

食品科技 | 乳品检验检测中存在的问题与改进对策研究

食品科技 | 乳品检验检测中存在的问题与改进对策研究

-

食品科技 | 食品检验检测全流程质量控制优化策略探究

食品科技 | 食品检验检测全流程质量控制优化策略探究

-

食品科技 | 肉制品中沙门氏菌污染的防控关键技术

食品科技 | 肉制品中沙门氏菌污染的防控关键技术

-

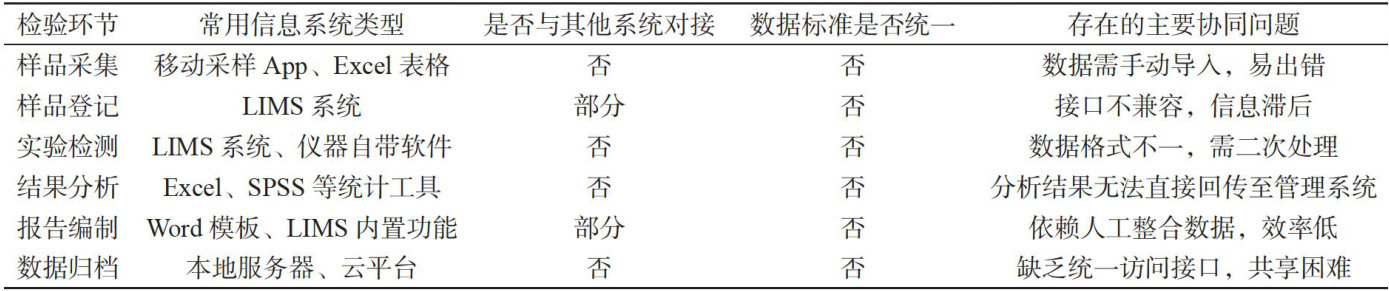

食品科技 | 信息化技术提升食品检验检测时效性的困境与对策研究

食品科技 | 信息化技术提升食品检验检测时效性的困境与对策研究

-

食品科技 | 抽样与检测技术协同在食品安全保障中的作用探析

食品科技 | 抽样与检测技术协同在食品安全保障中的作用探析

-

食品科技 | 金乡县大蒜产业发展困境及对策研究

食品科技 | 金乡县大蒜产业发展困境及对策研究

-

食品科技 | 动态气调参数优化对石榴贮后货架期品质补偿效应的抑制研究

食品科技 | 动态气调参数优化对石榴贮后货架期品质补偿效应的抑制研究

-

食品科技 | 学龄前儿童功能性食品适配性不足问题与对策研究

食品科技 | 学龄前儿童功能性食品适配性不足问题与对策研究

-

食品科技 | “一品一码”追体系在农产品质量安全监管中的应用研究

食品科技 | “一品一码”追体系在农产品质量安全监管中的应用研究

-

食品科技 | 基于拉曼光谱的食品农药残留快检技术应用难点与改进策略研究

食品科技 | 基于拉曼光谱的食品农药残留快检技术应用难点与改进策略研究

-

食品科技 | 原子吸收光谱法在食品重金属检测中的应用进展

食品科技 | 原子吸收光谱法在食品重金属检测中的应用进展

-

食品科技 | 食品安全政府监管面临的困境与突破路径探讨

食品科技 | 食品安全政府监管面临的困境与突破路径探讨

-

食品科技 | 高校食品安全主体责任落实的痛点与创新策略

食品科技 | 高校食品安全主体责任落实的痛点与创新策略

-

食品科技 | 健康中国背景下大学生食品安全素养现状与提升路径研究

食品科技 | 健康中国背景下大学生食品安全素养现状与提升路径研究

)的工艺条件下,余甘子多酚得率可达到 22.45% 的最优值。在考察浓度范围内,余甘子多酚能有效清除亚硝酸盐及阻断亚硝胺合成,且呈剂量-效应关系;试验浓度为 0.12mg?mL-1 和 0.47mg?mL-1 时,清除率与阻断率分别达 90.33% 和 92.35% ,说明余甘子多酚具有较强的抗亚硝化活性,可作为开发新型天然食品添加剂的潜在资源。

)的工艺条件下,余甘子多酚得率可达到 22.45% 的最优值。在考察浓度范围内,余甘子多酚能有效清除亚硝酸盐及阻断亚硝胺合成,且呈剂量-效应关系;试验浓度为 0.12mg?mL-1 和 0.47mg?mL-1 时,清除率与阻断率分别达 90.33% 和 92.35% ,说明余甘子多酚具有较强的抗亚硝化活性,可作为开发新型天然食品添加剂的潜在资源。

登录

登录