目录

快速导航-

马克思主义理论与现实 | 基于“四大全球倡议”的国际话语权建构:出场逻辑、内在共契及行动方案

马克思主义理论与现实 | 基于“四大全球倡议”的国际话语权建构:出场逻辑、内在共契及行动方案

-

马克思主义理论与现实 | 从耦合到共生:中华文化主体性建构视域下民族立场与世界视野的辩证关系

马克思主义理论与现实 | 从耦合到共生:中华文化主体性建构视域下民族立场与世界视野的辩证关系

-

政治理论与公共治理 | “被照看的自治”:类型学视角的非正式治理新认识

政治理论与公共治理 | “被照看的自治”:类型学视角的非正式治理新认识

-

政治理论与公共治理 | 村级组织弱自主性的形塑机制与调适策略

政治理论与公共治理 | 村级组织弱自主性的形塑机制与调适策略

-

当代中国马克思主义政治经济学 | 从分离到融合:生成式人工智能驱动下的社会化大生产范式重构

当代中国马克思主义政治经济学 | 从分离到融合:生成式人工智能驱动下的社会化大生产范式重构

-

当代中国马克思主义政治经济学 | 新发展阶段产业政策优化研究:理论反思、创新逻辑与发展路径

当代中国马克思主义政治经济学 | 新发展阶段产业政策优化研究:理论反思、创新逻辑与发展路径

-

文化资源与文化新业态 | 记忆图像化与图像记忆化:社会记忆建构的数字图像转向

文化资源与文化新业态 | 记忆图像化与图像记忆化:社会记忆建构的数字图像转向

-

法治与法理研究 | 我国老年教育治理的法治化转型及其实施机制研究

法治与法理研究 | 我国老年教育治理的法治化转型及其实施机制研究

-

法治与法理研究 | 积极老龄化视角下我国高龄劳动者 就业权益保障困境与法律对策

法治与法理研究 | 积极老龄化视角下我国高龄劳动者 就业权益保障困境与法律对策

-

人文新论 | 日本学界的人工智能主体性研究及其镜鉴意义

人文新论 | 日本学界的人工智能主体性研究及其镜鉴意义

-

人文新论 | 谁能与欧苏并祀:从三贤祠看王士祺在清代中后期的经典化历程

人文新论 | 谁能与欧苏并祀:从三贤祠看王士祺在清代中后期的经典化历程

-

人文新论 | 土木之功与政绩塑造:营造记与中唐刺史群体的治理实践

人文新论 | 土木之功与政绩塑造:营造记与中唐刺史群体的治理实践

-

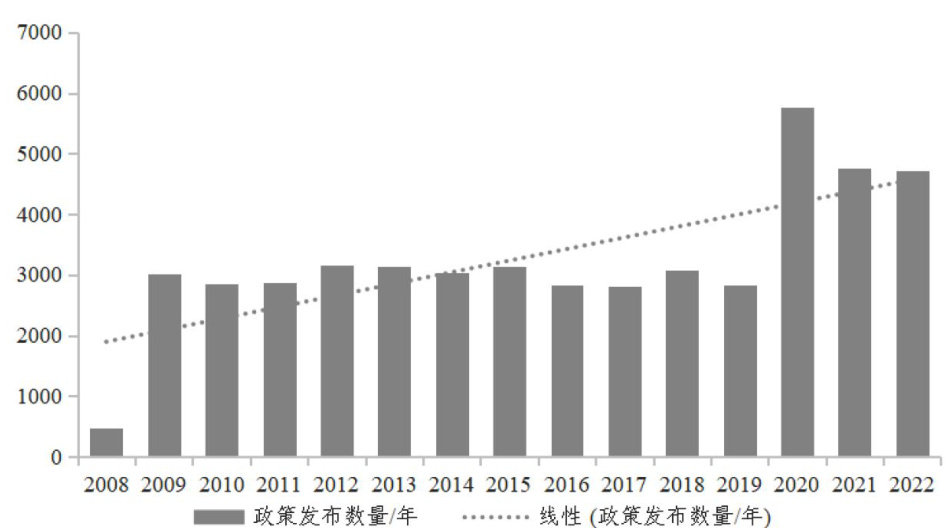

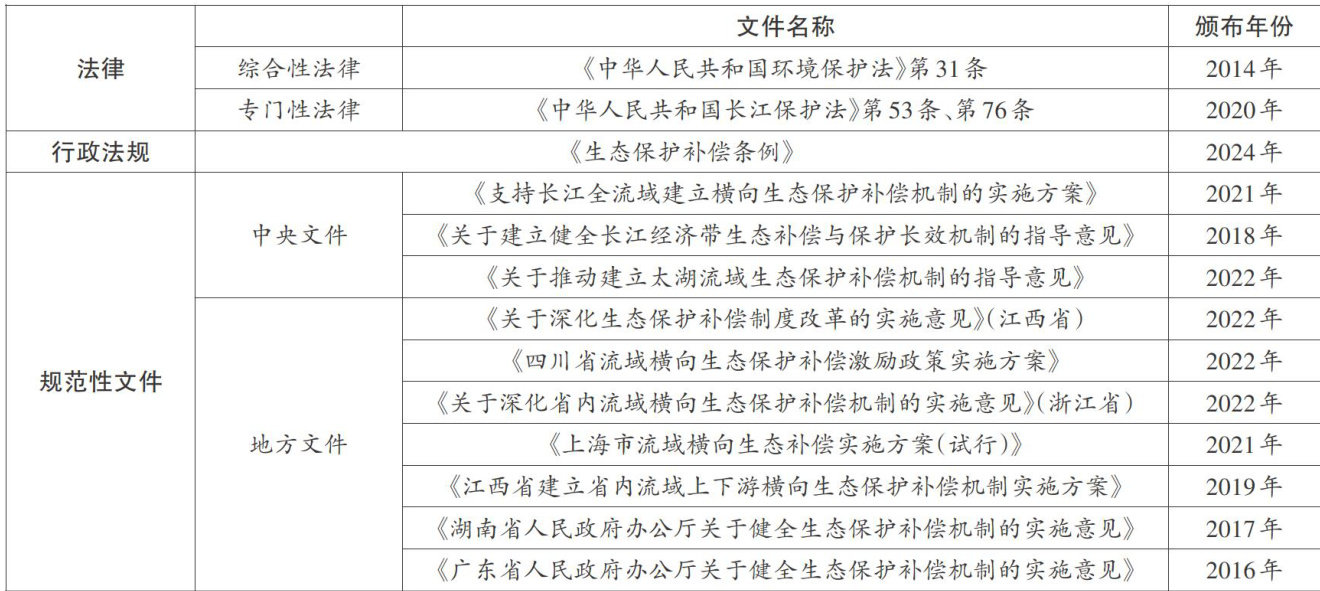

青年学丛 | 整体主义视域下长江流域横向生态补偿的法治优化

青年学丛 | 整体主义视域下长江流域横向生态补偿的法治优化

登录

登录