目录

快速导航-

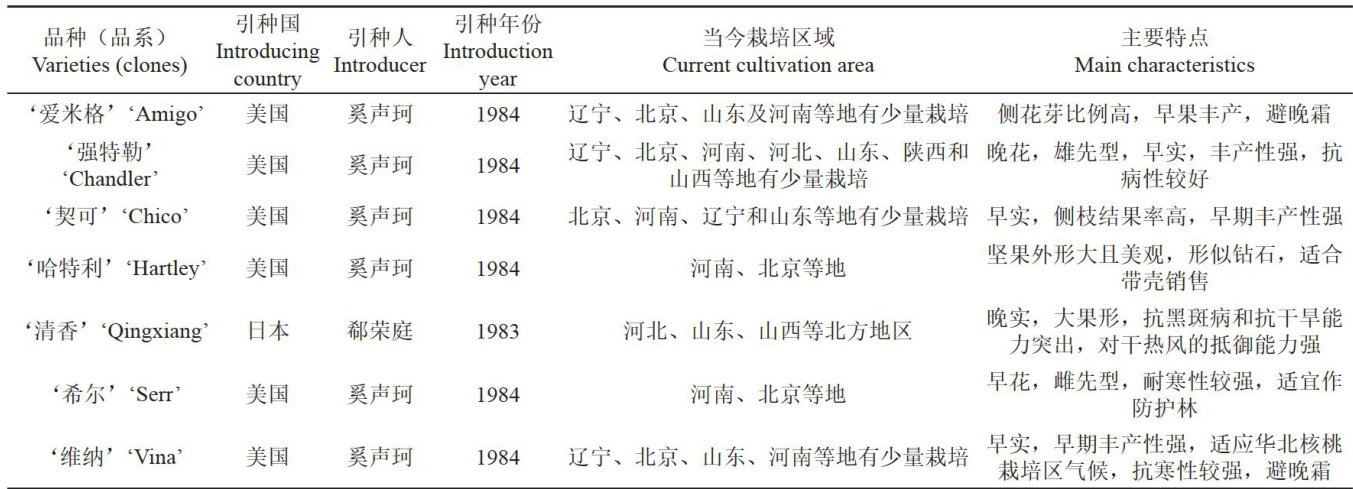

特稿 | 中国核桃育种研究进展

特稿 | 中国核桃育种研究进展

-

研究论文 | 贵州毕节高海拔地区野生普通油茶抗旱性评价

研究论文 | 贵州毕节高海拔地区野生普通油茶抗旱性评价

-

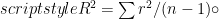

研究论文 | 5种澳洲坚果种质材料叶片对低温胁迫的生理响应

研究论文 | 5种澳洲坚果种质材料叶片对低温胁迫的生理响应

-

研究论文 | 贵州省两主栽花椒品种响应干旱胁迫的转录组学分析

研究论文 | 贵州省两主栽花椒品种响应干旱胁迫的转录组学分析

-

研究论文 | 盐碱胁迫对酸枣幼苗叶绿素荧光及生理生化特性的影响

研究论文 | 盐碱胁迫对酸枣幼苗叶绿素荧光及生理生化特性的影响

-

研究论文 | 基质配比对Co-y辐射诱变油茶光合特性的影响

研究论文 | 基质配比对Co-y辐射诱变油茶光合特性的影响

-

研究论文 | 重茬土对桃不同砧木品种(系)生长和光合生理变化的影响

研究论文 | 重茬土对桃不同砧木品种(系)生长和光合生理变化的影响

-

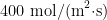

研究论文 | 不同自然光强对银杏叶生长生理和黄酮积累的影响

研究论文 | 不同自然光强对银杏叶生长生理和黄酮积累的影响

-

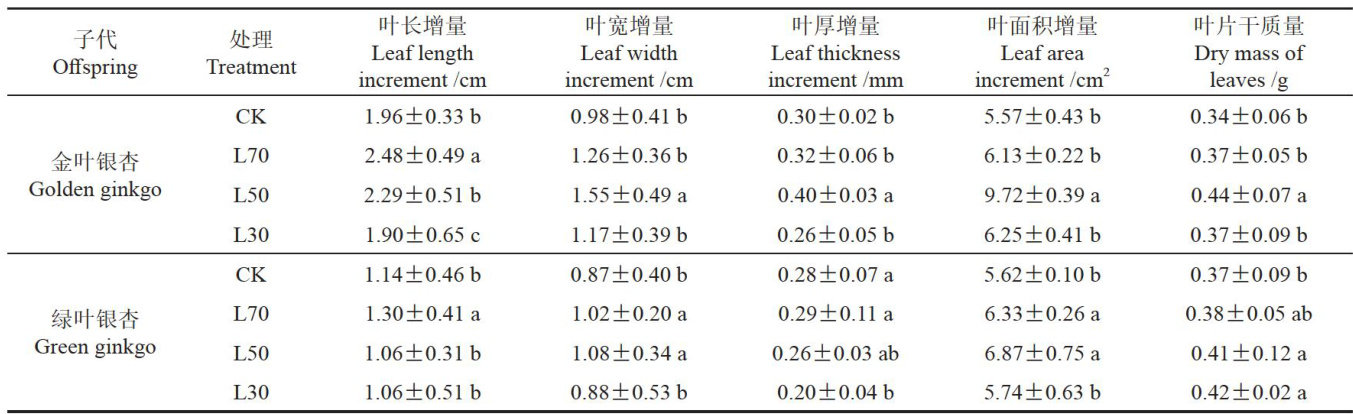

研究论文 | 海棠果皮着色的生理生化差异比较

研究论文 | 海棠果皮着色的生理生化差异比较

-

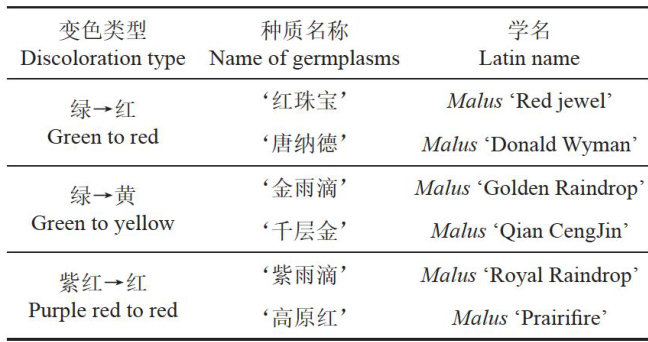

研究论文 | 纳米钼酸钾对沙棘 ‘深秋红’ 果实品质的影响

研究论文 | 纳米钼酸钾对沙棘 ‘深秋红’ 果实品质的影响

-

研究论文 | 河北杏果主要产区土壤养分状况及肥力评价

研究论文 | 河北杏果主要产区土壤养分状况及肥力评价

-

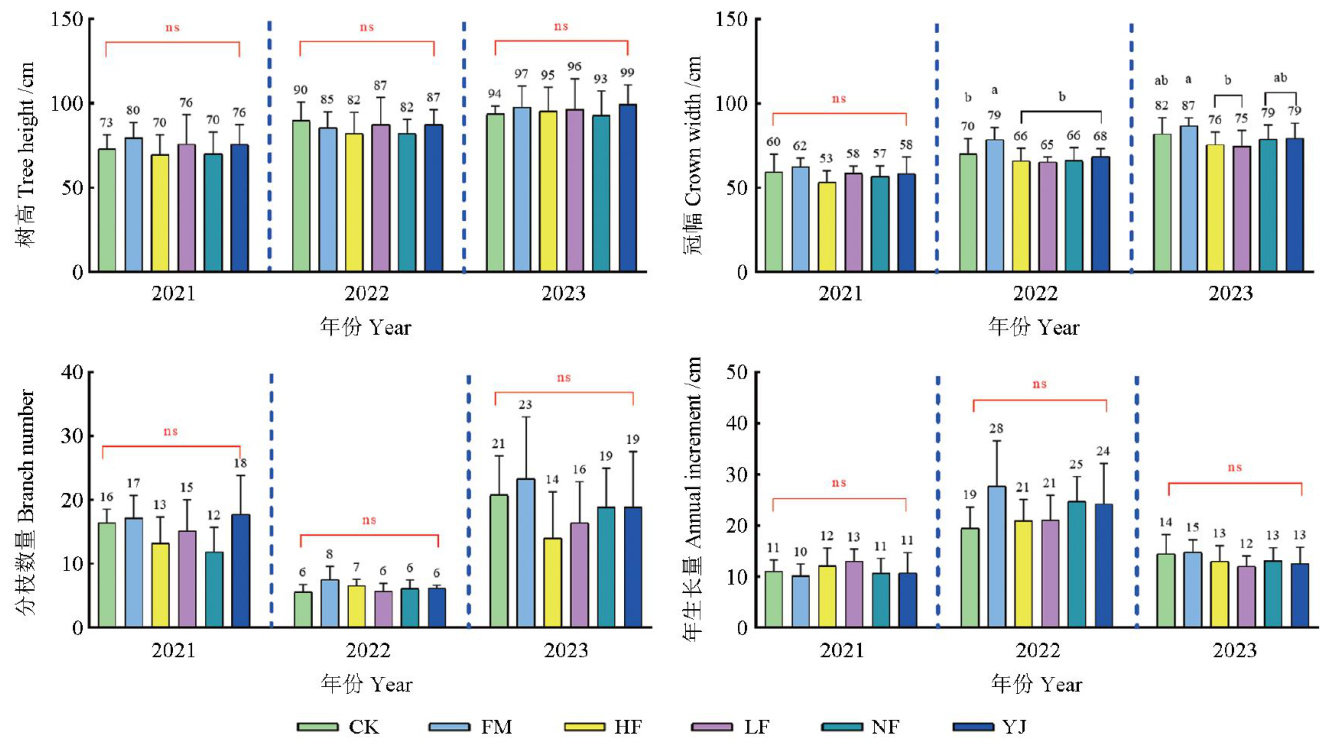

研究论文 | 不同土壤管理措施对黑果腺肋花楸生长和果实品质的影响

研究论文 | 不同土壤管理措施对黑果腺肋花楸生长和果实品质的影响

-

研究论文 | 不同种类外源硒对薄壳山核桃果实品质的影响

研究论文 | 不同种类外源硒对薄壳山核桃果实品质的影响

-

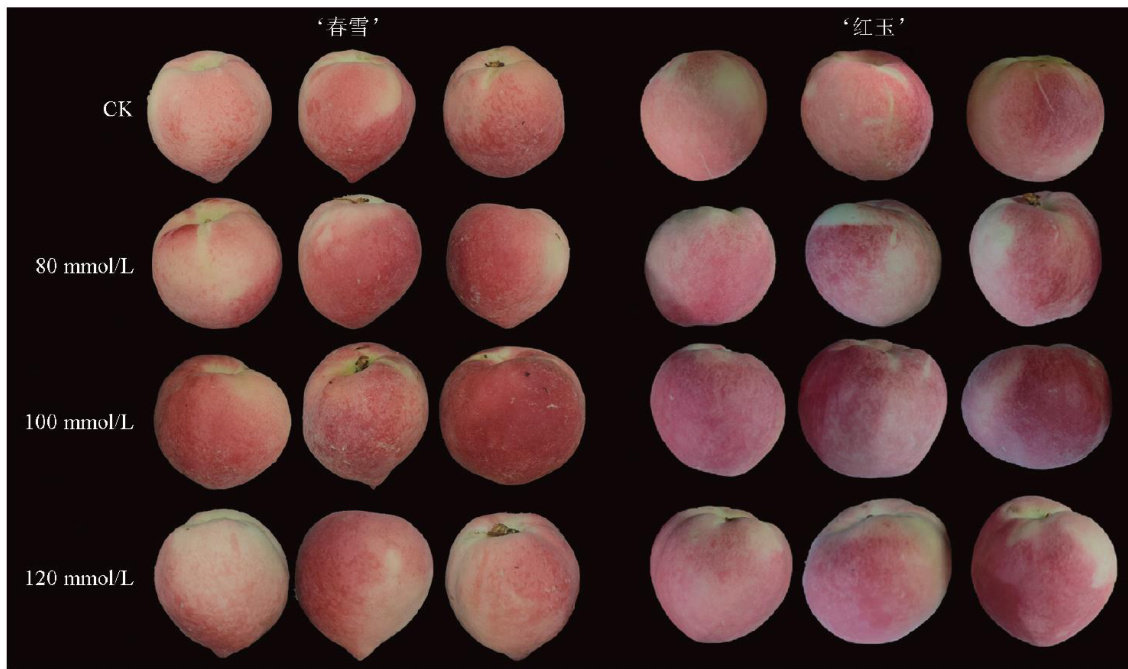

研究论文 | 不同浓度山梨醇处理对设施桃果实品质的影响

研究论文 | 不同浓度山梨醇处理对设施桃果实品质的影响

-

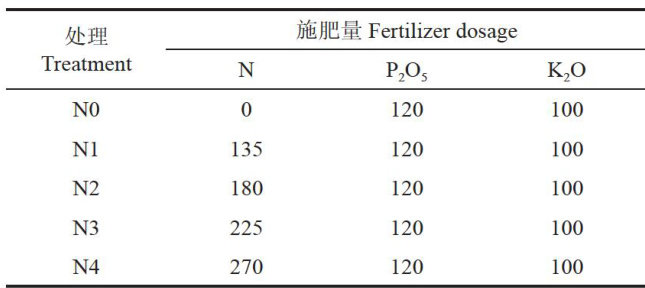

研究论文 | 施氮对重庆江津地区九叶青花椒种植园土壤性状和果实产量、品质的影响

研究论文 | 施氮对重庆江津地区九叶青花椒种植园土壤性状和果实产量、品质的影响

-

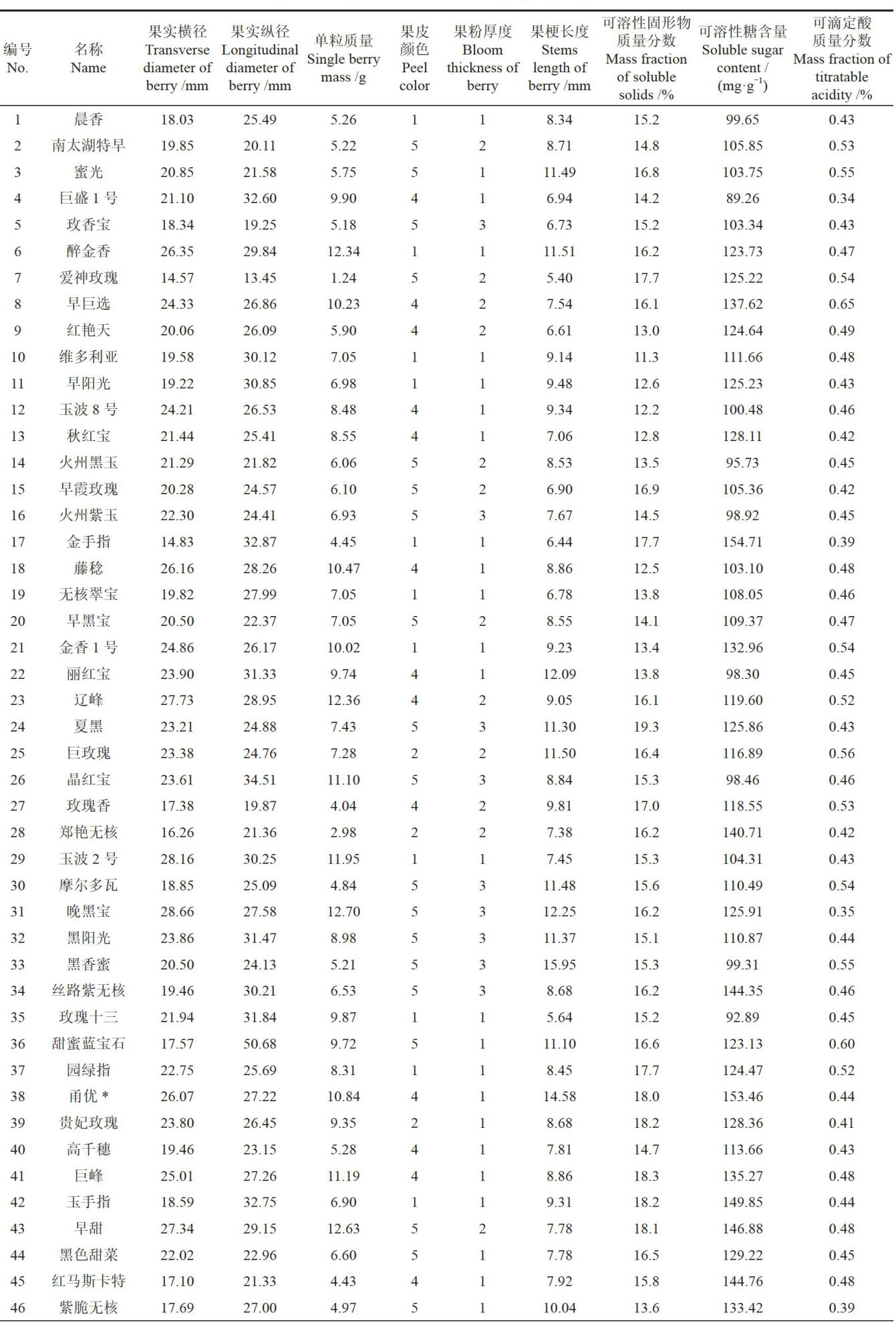

研究论文 | 77个葡萄种质资源果实主要农艺性状多样性评价

研究论文 | 77个葡萄种质资源果实主要农艺性状多样性评价

-

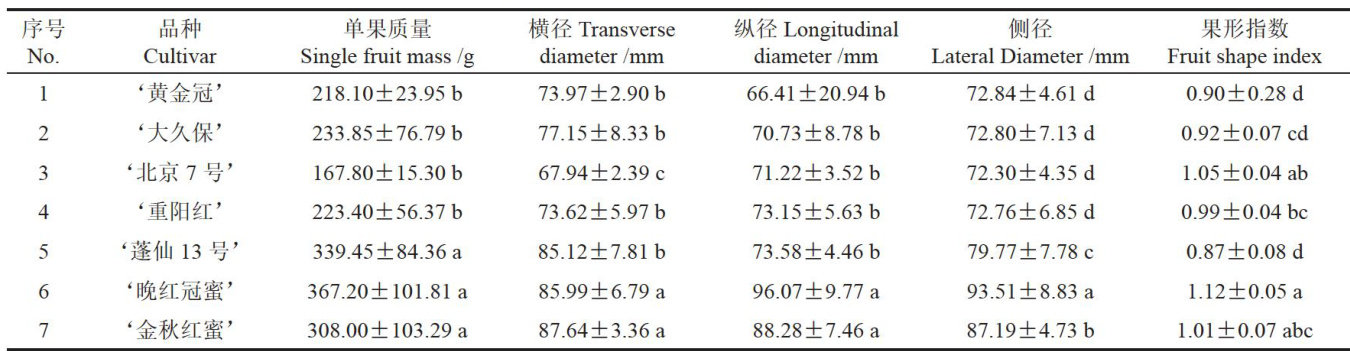

研究论文 | 宁夏灵武引进的7个优良桃品种品质比较分析和综合评价

研究论文 | 宁夏灵武引进的7个优良桃品种品质比较分析和综合评价

-

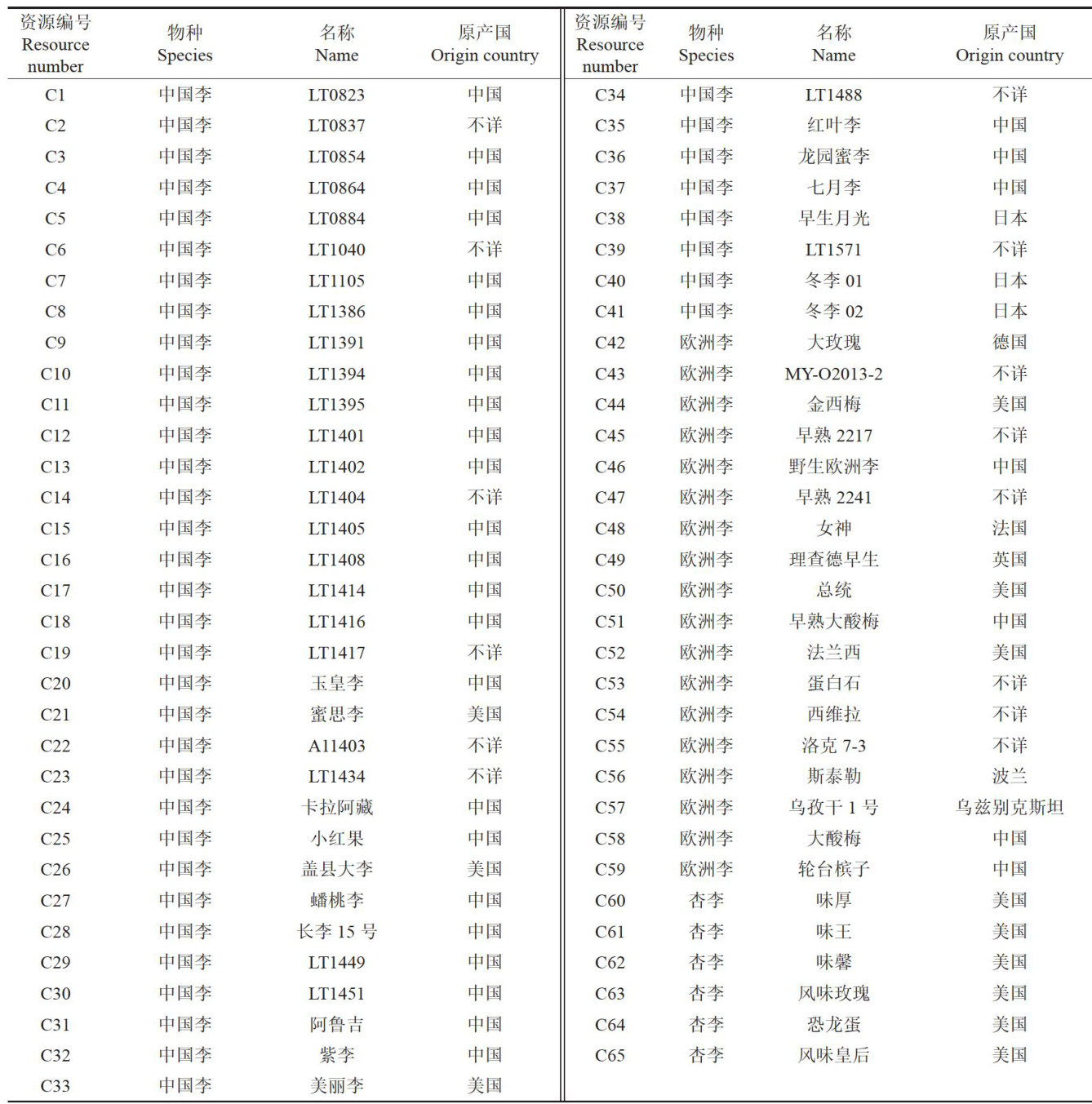

研究论文 | 65份李种质资源多样性分析及综合评价

研究论文 | 65份李种质资源多样性分析及综合评价

-

研究论文 | 基于模糊综合评价的柴达木地区不同枸杞品系比较

研究论文 | 基于模糊综合评价的柴达木地区不同枸杞品系比较

-

研究论文 | 鄂托克前旗不同品种经济林树种的生长状况及适生性评价

研究论文 | 鄂托克前旗不同品种经济林树种的生长状况及适生性评价

-

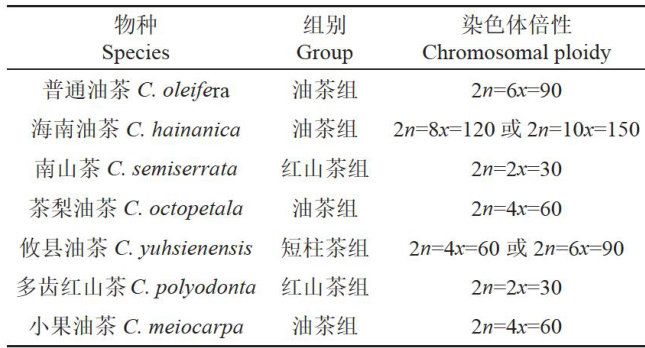

研究论文 | 7个油茶物种果实与油脂性状遗传变异分析

研究论文 | 7个油茶物种果实与油脂性状遗传变异分析

-

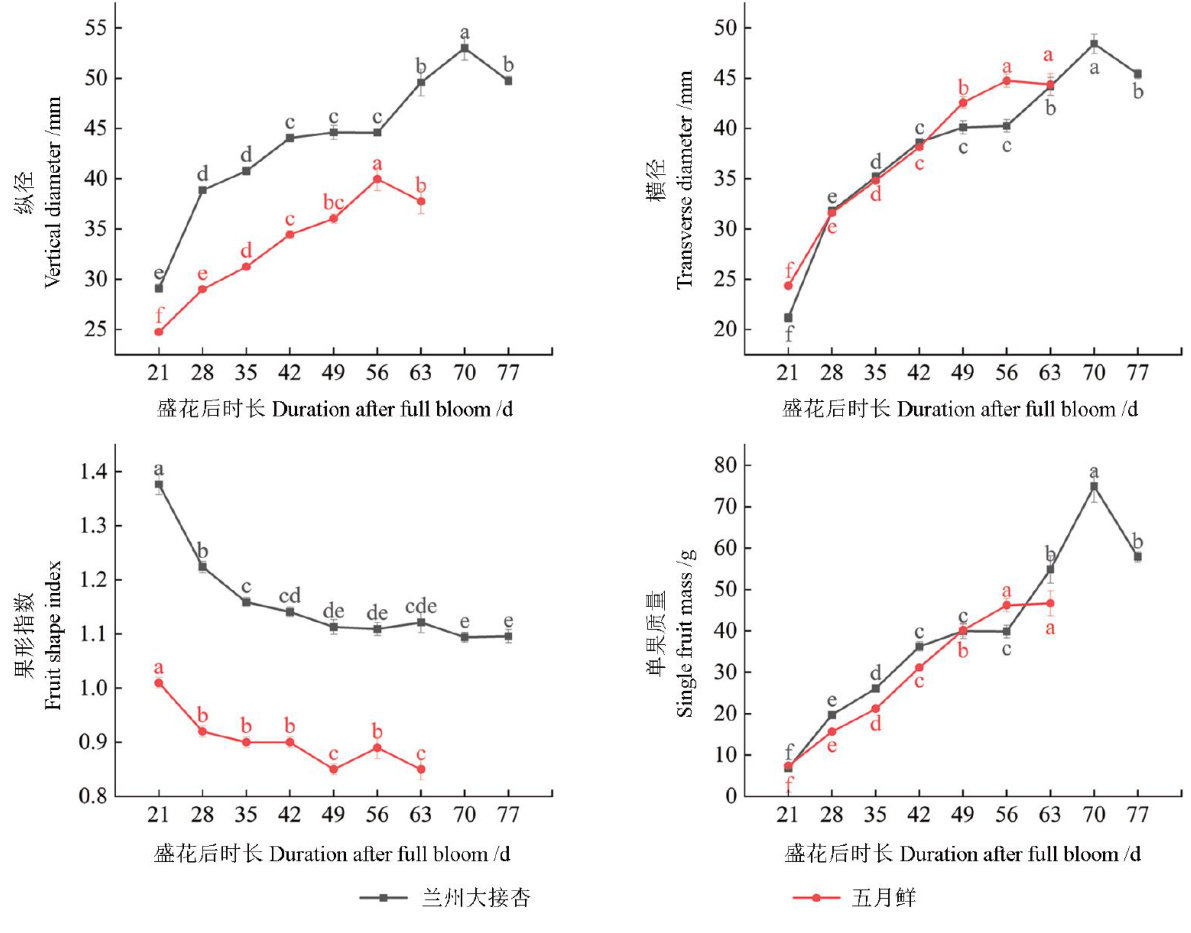

研究论文 | 2种鲜食杏果实发育规律及品质综合评价

研究论文 | 2种鲜食杏果实发育规律及品质综合评价

-

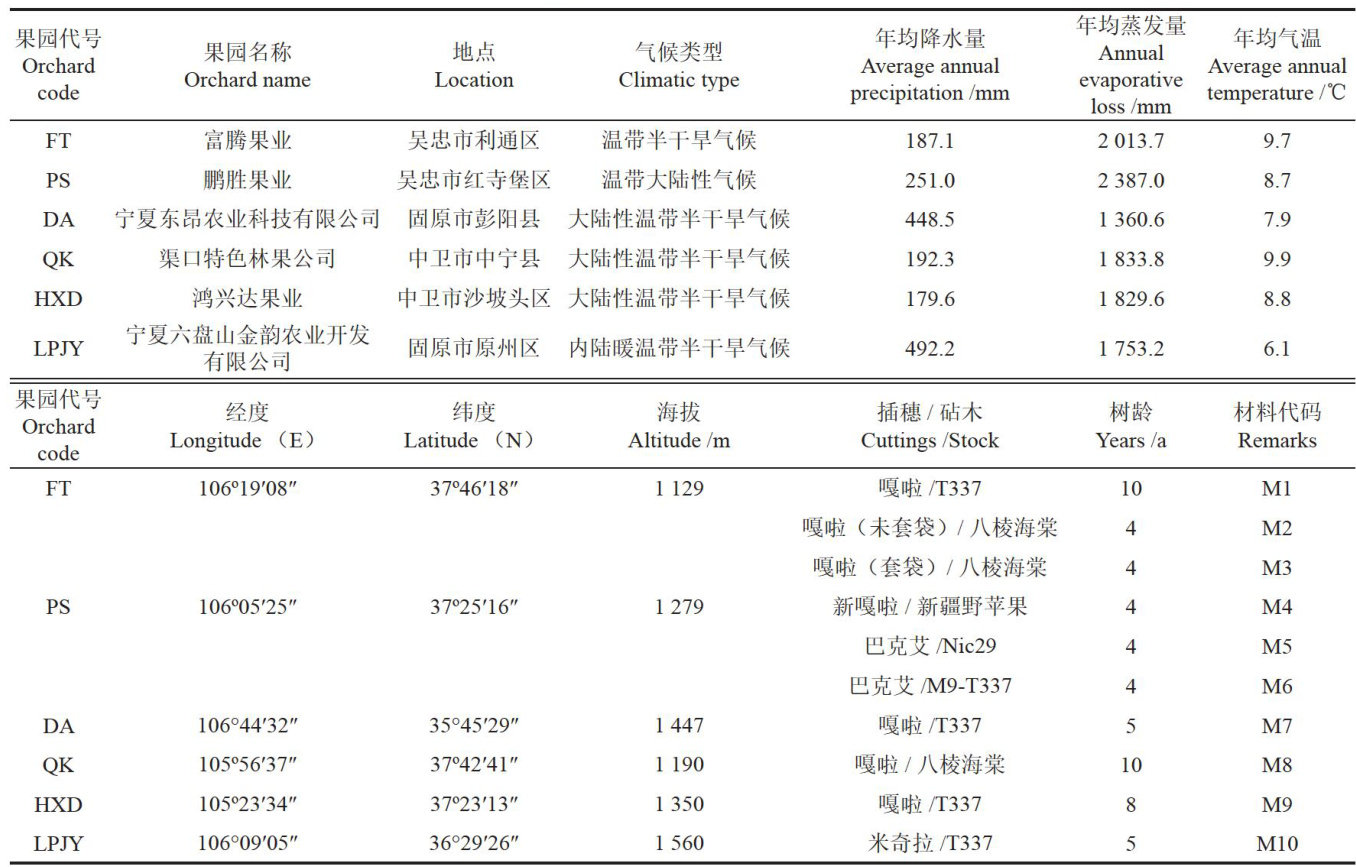

研究论文 | 宁夏不同地域产区嘎啦系苹果果实品质比较分析

研究论文 | 宁夏不同地域产区嘎啦系苹果果实品质比较分析

-

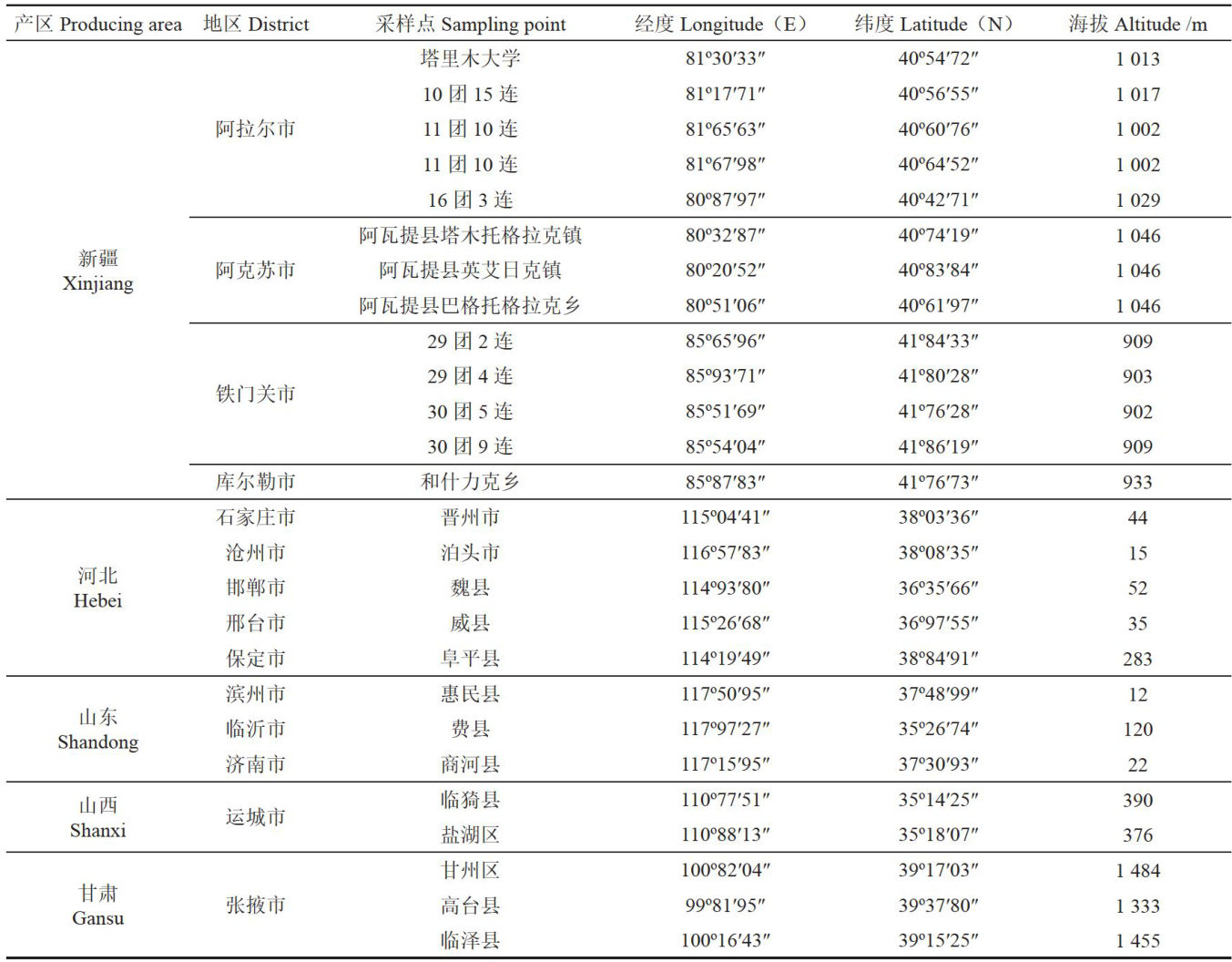

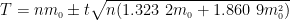

研究论文 | 不同产区‘新梨7号’果实品质差异性

研究论文 | 不同产区‘新梨7号’果实品质差异性

-

研究简报 | 化学防控对香梨园中中国梨喀木虱种群空间动态的影响

研究简报 | 化学防控对香梨园中中国梨喀木虱种群空间动态的影响

-

研究简报 | 5个腾冲红花油茶新品种的选育与利用策略

研究简报 | 5个腾冲红花油茶新品种的选育与利用策略

-

研究简报 | 黄樟矮林栽培技术

研究简报 | 黄樟矮林栽培技术

-

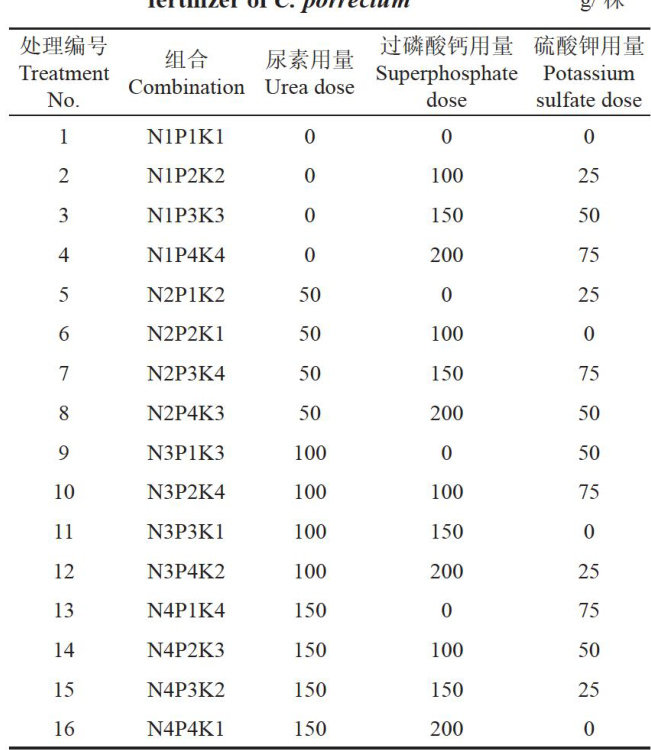

研究简报 | 施肥对巴山木竹笋生长及品质的影响

研究简报 | 施肥对巴山木竹笋生长及品质的影响

-

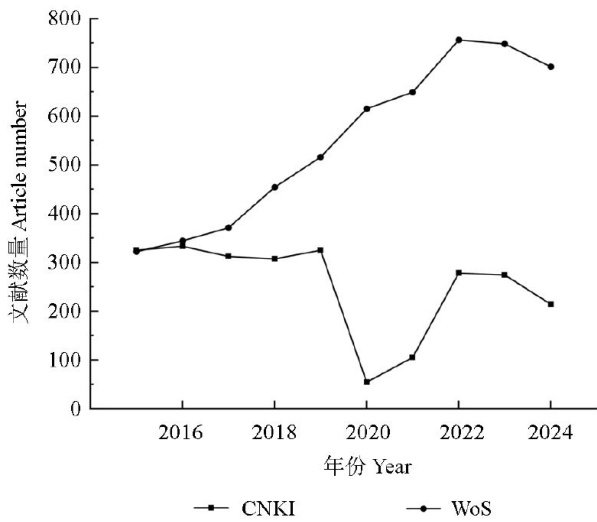

研究简报 | 基于CiteSpace的核桃研究进展与热点分析

研究简报 | 基于CiteSpace的核桃研究进展与热点分析

-

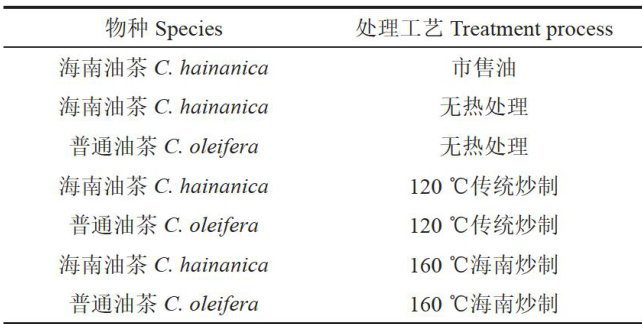

研究简报 | 炒制工艺对海南油茶和普通油茶理化指标和感官品质的影响

研究简报 | 炒制工艺对海南油茶和普通油茶理化指标和感官品质的影响

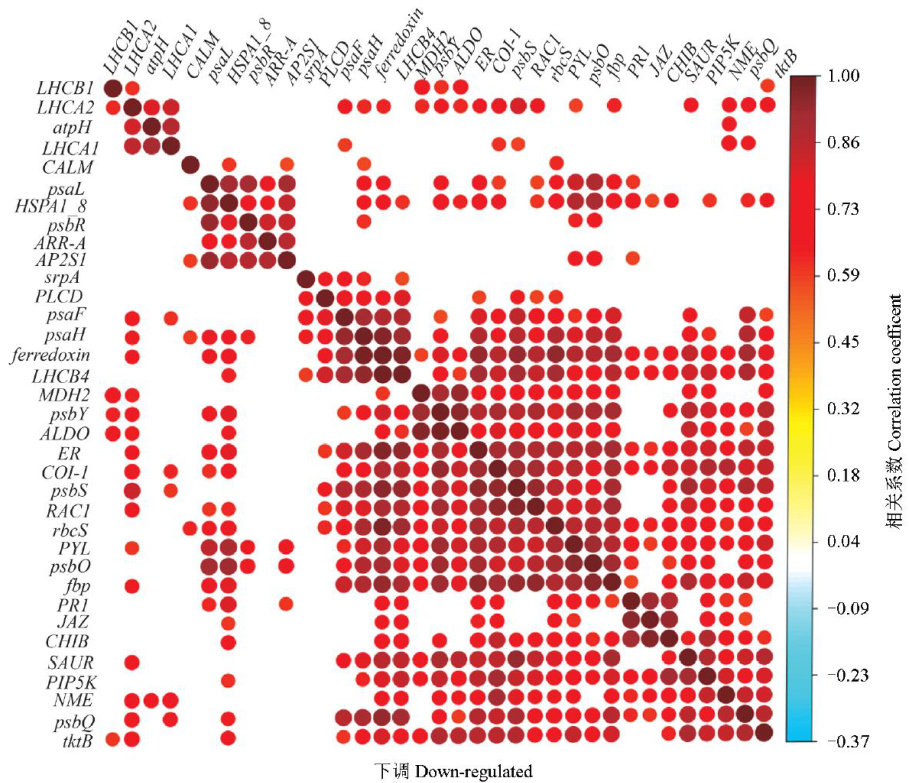

碱基占比在 97% 以上,GC含量为 45%~48% ,组装所得292192个Unigenes分别被注释到六大数据库,其中186659( 33.74% )个Unigenes至少与6个数据库中的1个数据库匹配,基因注释效果较好。2个花椒品种的差异表达基因处于一个量级,九叶青花椒差异表达基因数量显著高于顶坛花椒。2个花椒品种差异表达基因KEGG注释主要富集在核糖体、碳代谢、光合作用相关途径、次级代谢物的生物合成途径、植物激素信号转导、MAPK信号途径、钙信号途径等与植物逆境响应相关的调控途径,其中顶坛花椒的响应通路更为丰富。2个花椒品种差异表达基因的相关性分析结果表明,上调基因之间的相关性高于下调基因,说明上调表达基因通路之间关系更为密切。【结论】2个花椒品种在响应干旱胁迫时具有不同的应对策略,本土品种顶坛花椒具有更加丰富的水分胁迫调控策略,引进品种九叶青花椒响应水分胁迫与光合作用途径关系密切。

碱基占比在 97% 以上,GC含量为 45%~48% ,组装所得292192个Unigenes分别被注释到六大数据库,其中186659( 33.74% )个Unigenes至少与6个数据库中的1个数据库匹配,基因注释效果较好。2个花椒品种的差异表达基因处于一个量级,九叶青花椒差异表达基因数量显著高于顶坛花椒。2个花椒品种差异表达基因KEGG注释主要富集在核糖体、碳代谢、光合作用相关途径、次级代谢物的生物合成途径、植物激素信号转导、MAPK信号途径、钙信号途径等与植物逆境响应相关的调控途径,其中顶坛花椒的响应通路更为丰富。2个花椒品种差异表达基因的相关性分析结果表明,上调基因之间的相关性高于下调基因,说明上调表达基因通路之间关系更为密切。【结论】2个花椒品种在响应干旱胁迫时具有不同的应对策略,本土品种顶坛花椒具有更加丰富的水分胁迫调控策略,引进品种九叶青花椒响应水分胁迫与光合作用途径关系密切。 ),基质的干容重、湿容重、总孔隙度、毛管孔隙度以T3处理为最高。不同基质对 60C0-γ 辐射诱变油茶的叶片结构和光合特性有显著影响( ?P<0.05 )。其中,T3处理的油茶幼苗叶片在上表皮厚度( 23.86μm )、海绵组织厚度( 272.76μm) 、下表皮厚度( 23.93μm )、叶片总厚度( 410.16μm; )、SPAD(57.07)、净光合速率( 2.92μmol?m-2?s-1) 和蒸腾速率 (0.99mmol?m-2?s-1) )等指标上均表现出最佳效果。相关分析结果表明,基质的干容重、湿容重和毛管孔隙度对叶片厚度、SPAD、蒸腾速率和光化学猝灭系数有显著影响( P<0.05) ),基质的全氮含量、全磷含量、全钾含量对胞间 CO2 浓度、水分利用效率有显著影响 (P<0.05) )。主成分分析结果表明,T3处理下油茶叶片组织结构和光合特性的综合表现最佳,T2处理下综合表现较差,4种基质按综合得分由高到低排序依次为T3、T1、T4、 T2 。【结论】泥炭土、珍珠岩和黄土体积比 1:0:1 是适宜 60C0-γ 辐射处理后油茶种子萌发幼苗生长的基质。

),基质的干容重、湿容重、总孔隙度、毛管孔隙度以T3处理为最高。不同基质对 60C0-γ 辐射诱变油茶的叶片结构和光合特性有显著影响( ?P<0.05 )。其中,T3处理的油茶幼苗叶片在上表皮厚度( 23.86μm )、海绵组织厚度( 272.76μm) 、下表皮厚度( 23.93μm )、叶片总厚度( 410.16μm; )、SPAD(57.07)、净光合速率( 2.92μmol?m-2?s-1) 和蒸腾速率 (0.99mmol?m-2?s-1) )等指标上均表现出最佳效果。相关分析结果表明,基质的干容重、湿容重和毛管孔隙度对叶片厚度、SPAD、蒸腾速率和光化学猝灭系数有显著影响( P<0.05) ),基质的全氮含量、全磷含量、全钾含量对胞间 CO2 浓度、水分利用效率有显著影响 (P<0.05) )。主成分分析结果表明,T3处理下油茶叶片组织结构和光合特性的综合表现最佳,T2处理下综合表现较差,4种基质按综合得分由高到低排序依次为T3、T1、T4、 T2 。【结论】泥炭土、珍珠岩和黄土体积比 1:0:1 是适宜 60C0-γ 辐射处理后油茶种子萌发幼苗生长的基质。 。

。

登录

登录