- 全部分类/

- 文学文摘/

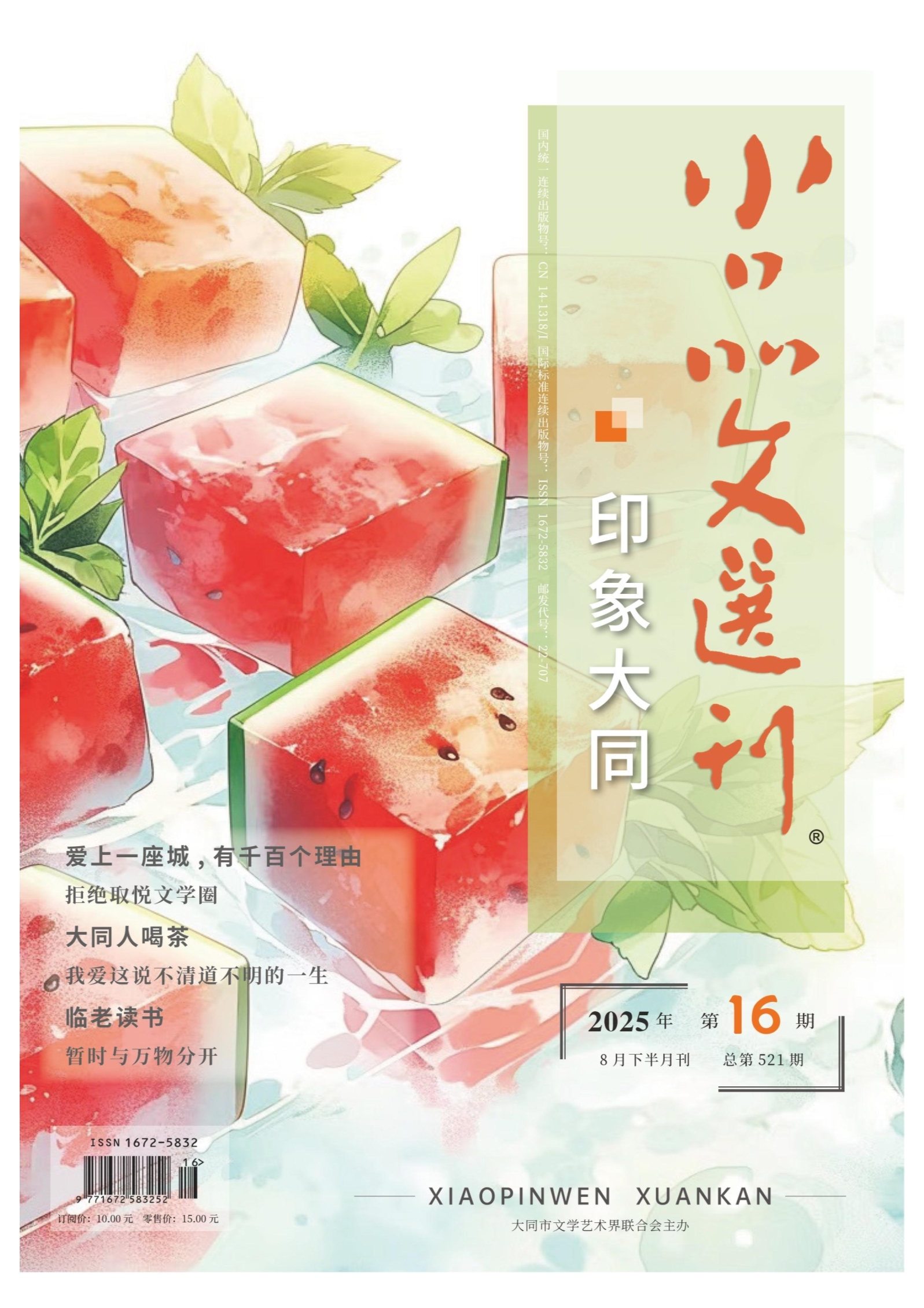

- 小品文选刊·印象大同

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

卷首 | 读书,需要知行合一

卷首 | 读书,需要知行合一

-

城坊 | 家

城坊 | 家

-

城坊 | 爱上一座城,有千百个理由

城坊 | 爱上一座城,有千百个理由

-

城坊 | 寻觅山西

城坊 | 寻觅山西

-

感悟 | 临老读书

感悟 | 临老读书

-

感悟 | 我爱这说不清道不明的一生

感悟 | 我爱这说不清道不明的一生

-

视野 | 散文的时代

视野 | 散文的时代

-

视野 | 暂时与万物分开

视野 | 暂时与万物分开

-

视野 | 一个诗人和AI的那些事

视野 | 一个诗人和AI的那些事

-

思维 | 关于写作的秘密

思维 | 关于写作的秘密

-

思维 | 拒绝取悦文学圈

思维 | 拒绝取悦文学圈

-

思维 | 你好,时间!

思维 | 你好,时间!

-

百态 | 命运是不可知的

百态 | 命运是不可知的

-

百态 | 压手杯

百态 | 压手杯

-

百态 | 知是荔枝来

百态 | 知是荔枝来

-

知道 | 写作要不要追求“文如其人”

知道 | 写作要不要追求“文如其人”

-

知道 | 《西游记》 作者之争

知道 | 《西游记》 作者之争

-

边声 | 庭院深深

边声 | 庭院深深

-

边声 | 镜头感、身份意识和北魏历史文化

边声 | 镜头感、身份意识和北魏历史文化

-

边声 | 白人岩探秘

边声 | 白人岩探秘

-

边声 | 观山观海

边声 | 观山观海

-

大同大不同 | 大同人喝茶

大同大不同 | 大同人喝茶

-

大同大不同 | 方山行吟

大同大不同 | 方山行吟

-

大同大不同 | 掬水月在手

大同大不同 | 掬水月在手

-

大同大不同 | 根在大同

大同大不同 | 根在大同

登录

登录