目录

快速导航-

医学论著 | 基于中西医结合临床特征构建心力衰竭病人心源性死亡的Nomogram模型

医学论著 | 基于中西医结合临床特征构建心力衰竭病人心源性死亡的Nomogram模型

-

医学论著 | 基于证候热力学的冠心病痰瘀互结证红外热图与超声心动图的关联性

医学论著 | 基于证候热力学的冠心病痰瘀互结证红外热图与超声心动图的关联性

-

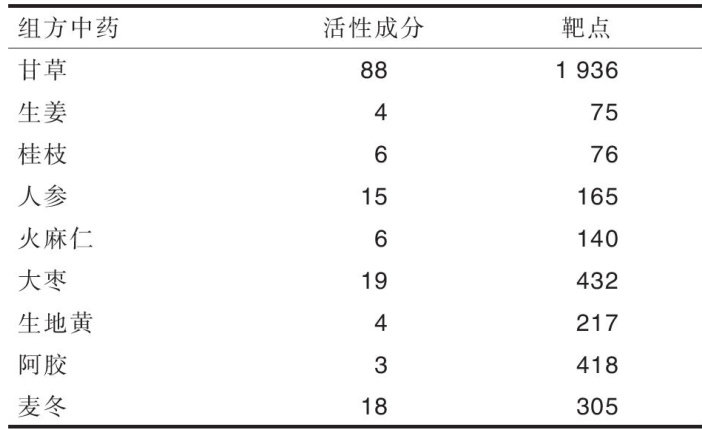

医学论著 | 基于网络药理学和分子对接技术探讨炙甘草汤治疗病毒性心肌炎的作用机制

医学论著 | 基于网络药理学和分子对接技术探讨炙甘草汤治疗病毒性心肌炎的作用机制

-

医学论著 | 经皮冠状动脉介入术后伴焦虑抑郁状态痰证证候分布频率的Meta分析

医学论著 | 经皮冠状动脉介入术后伴焦虑抑郁状态痰证证候分布频率的Meta分析

-

基础医学论著/研究 | 丹参多酚酸盐通过MAVS-NLRP3-GSDMD信号通路介导细胞焦亡途径对抗心肌毒性的机制研究

基础医学论著/研究 | 丹参多酚酸盐通过MAVS-NLRP3-GSDMD信号通路介导细胞焦亡途径对抗心肌毒性的机制研究

-

基础医学论著/研究 | 慢性间歇缺氧大鼠肺组织及内皮损伤的机制及其对L-精氨酸的影响

基础医学论著/研究 | 慢性间歇缺氧大鼠肺组织及内皮损伤的机制及其对L-精氨酸的影响

-

基础医学论著/研究 | 益智通脉颗粒及其拆方通过NLRP3炎性小体通路对血管性痴呆大鼠的脑保护作用

基础医学论著/研究 | 益智通脉颗粒及其拆方通过NLRP3炎性小体通路对血管性痴呆大鼠的脑保护作用

-

综述与进展 | 中医证型与冠状动脉病变程度关系的研究进展

综述与进展 | 中医证型与冠状动脉病变程度关系的研究进展

-

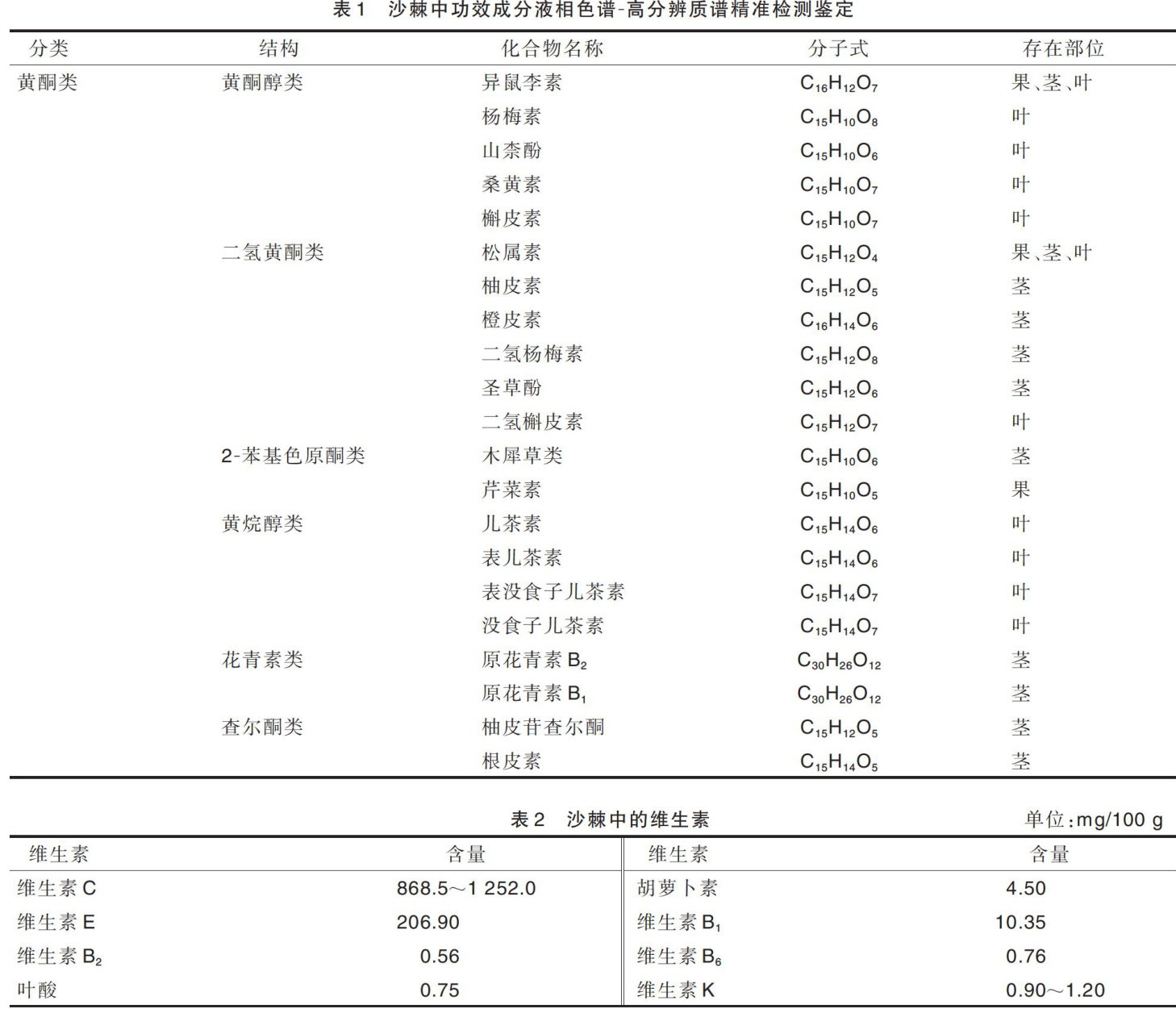

综述与进展 | 沙棘化学成分及抗心肌缺血缺氧活性成分的研究进展

综述与进展 | 沙棘化学成分及抗心肌缺血缺氧活性成分的研究进展

-

综述与进展 | 动脉粥样硬化炎症机制的研究进展

综述与进展 | 动脉粥样硬化炎症机制的研究进展

-

综述与进展 | 慢性心力衰竭心室重塑信号通路的研究进展

综述与进展 | 慢性心力衰竭心室重塑信号通路的研究进展

-

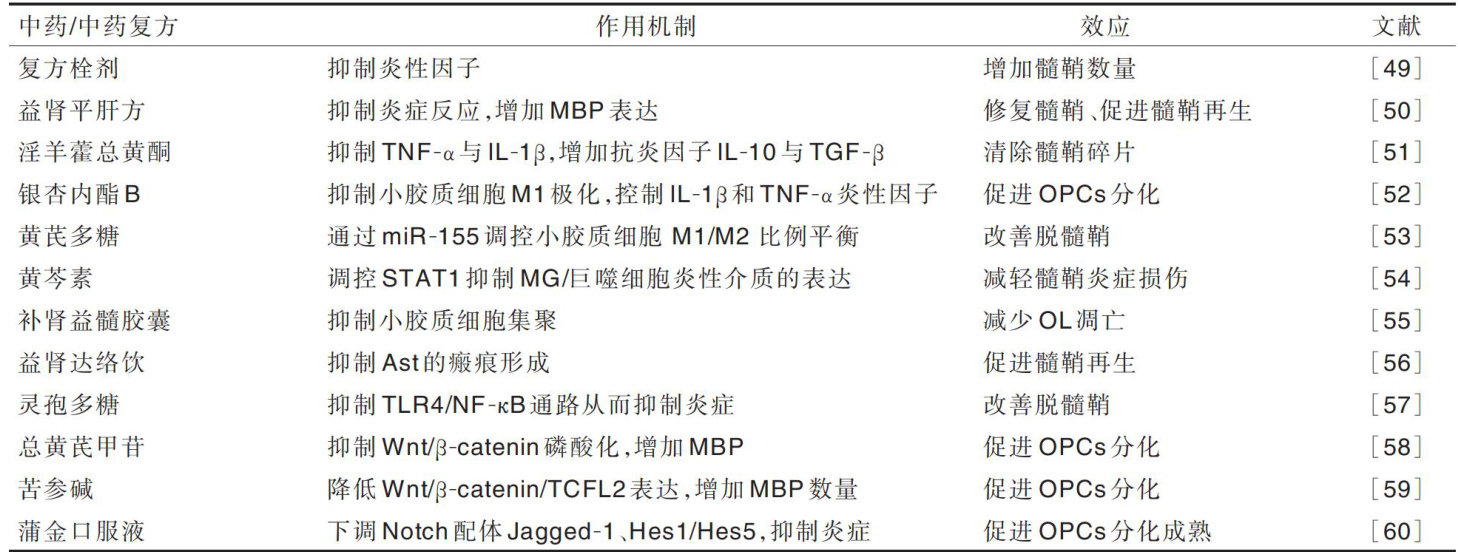

综述与进展 | 中药调控缺血性脑卒中后炎性微环境促进髓鞘再生机制的研究进展

综述与进展 | 中药调控缺血性脑卒中后炎性微环境促进髓鞘再生机制的研究进展

-

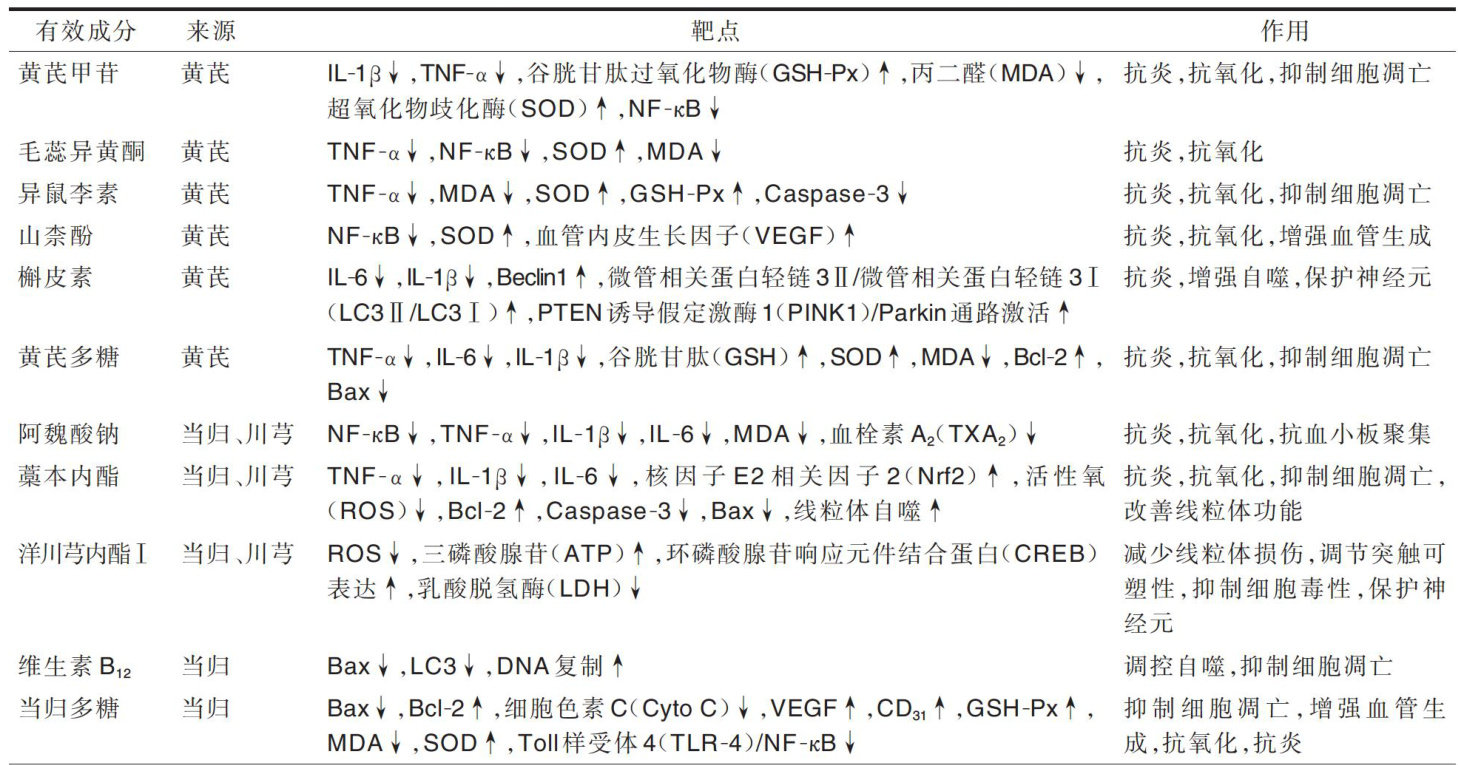

综述与进展 | 补阳还五汤及其单味药治疗血管性痴呆的研究进展

综述与进展 | 补阳还五汤及其单味药治疗血管性痴呆的研究进展

-

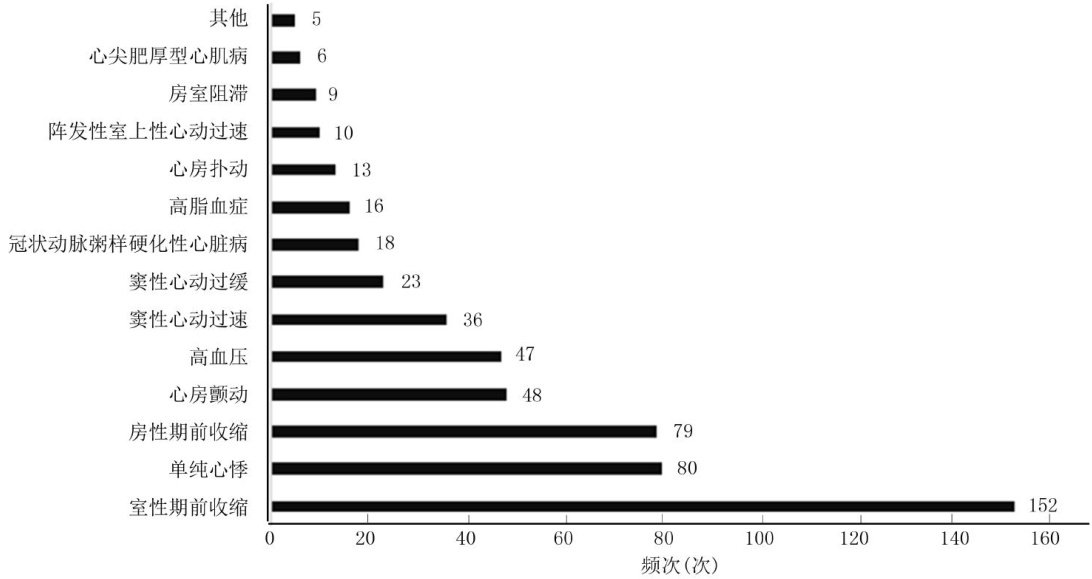

心血管病临床观察/研究 | 海派中医上海市名中医徐燕教授论治心悸用药规律分析

心血管病临床观察/研究 | 海派中医上海市名中医徐燕教授论治心悸用药规律分析

-

心血管病临床观察/研究 | 健脾化痰方治疗冠心病血脂不达标病人痰湿阻遏证的临床研究

心血管病临床观察/研究 | 健脾化痰方治疗冠心病血脂不达标病人痰湿阻遏证的临床研究

-

心血管病临床观察/研究 | 冠心病病人铁代谢与心肌纤维化的关系

心血管病临床观察/研究 | 冠心病病人铁代谢与心肌纤维化的关系

-

心血管病临床观察/研究 | GDF-15及IL-6水平对急性ST段抬高型心肌梗死急性期主要不良心血管事件的预测价值

心血管病临床观察/研究 | GDF-15及IL-6水平对急性ST段抬高型心肌梗死急性期主要不良心血管事件的预测价值

-

心血管病临床观察/研究 | 冠心病病人尿IL-18水平对PCI术后急性肾损伤风险的预测价值

心血管病临床观察/研究 | 冠心病病人尿IL-18水平对PCI术后急性肾损伤风险的预测价值

-

心血管病临床观察/研究 | 化痰脉通片对冠状动脉搭桥术后病人的抗氧化作用研究

心血管病临床观察/研究 | 化痰脉通片对冠状动脉搭桥术后病人的抗氧化作用研究

-

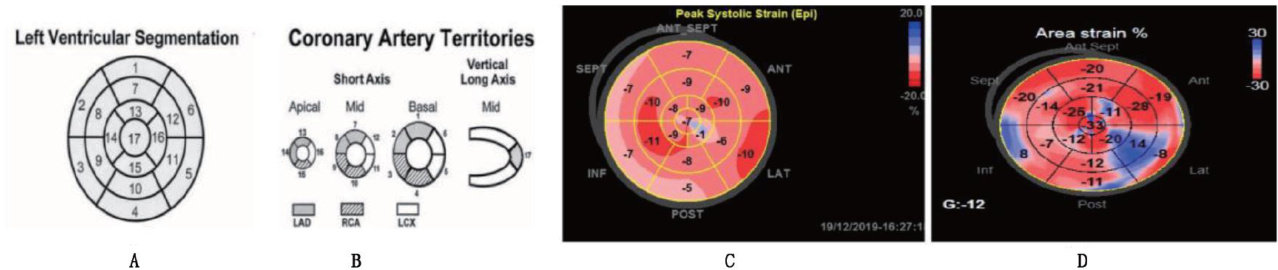

心血管病临床观察/研究 | 二维联合三维超声斑点追踪超声成像技术评估冠状动脉搭桥术病人的心肌活性

心血管病临床观察/研究 | 二维联合三维超声斑点追踪超声成像技术评估冠状动脉搭桥术病人的心肌活性

-

心血管病临床观察/研究 | 老年心力衰竭合并肺部感染病人降钙素原清除率及其与预后的关系

心血管病临床观察/研究 | 老年心力衰竭合并肺部感染病人降钙素原清除率及其与预后的关系

-

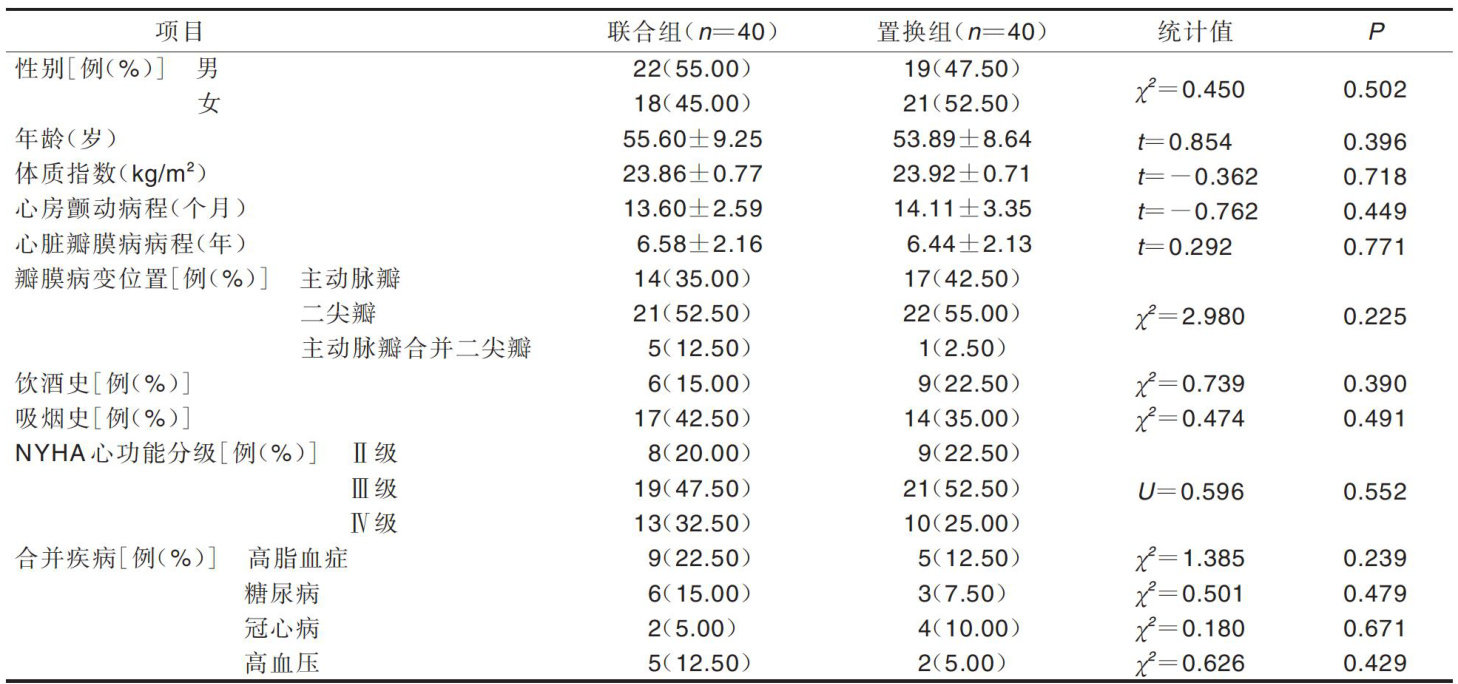

心血管病临床观察/研究 | 双极射频消融术治疗心脏瓣膜病合并心房颤动的疗效及对神经源性炎症反应、安全性的影响

心血管病临床观察/研究 | 双极射频消融术治疗心脏瓣膜病合并心房颤动的疗效及对神经源性炎症反应、安全性的影响

-

心血管病临床观察/研究 | 静脉注射丙种球蛋白治疗急性重症病毒性心肌炎临床疗效的Meta分析

心血管病临床观察/研究 | 静脉注射丙种球蛋白治疗急性重症病毒性心肌炎临床疗效的Meta分析

-

心血管病临床观察/研究 | 急性A型主动脉夹层破裂与ICAM-1、eNOS、sTM的相关性

心血管病临床观察/研究 | 急性A型主动脉夹层破裂与ICAM-1、eNOS、sTM的相关性

-

神经科疾病临床观察/研究 | 脑卒中发病24h内淋巴细胞与单核细胞比值与脑卒中后抑郁的相关性

神经科疾病临床观察/研究 | 脑卒中发病24h内淋巴细胞与单核细胞比值与脑卒中后抑郁的相关性

-

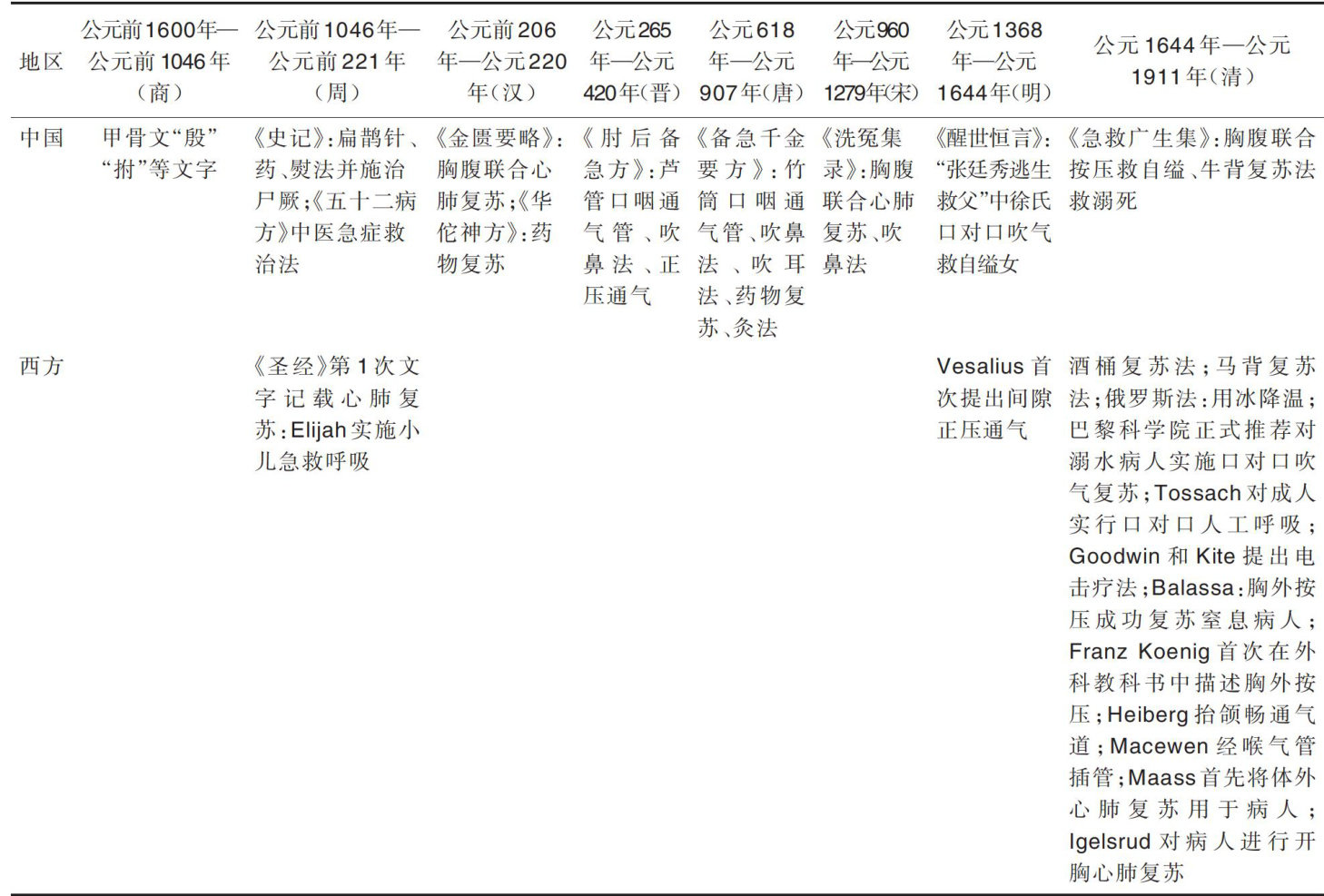

理论探索 | 中西医结合心肺复苏新模式的思考

理论探索 | 中西医结合心肺复苏新模式的思考

-

经验交流 | 尿液中IgG、转铁蛋白对糖尿病病人心血管事件的预测价值

经验交流 | 尿液中IgG、转铁蛋白对糖尿病病人心血管事件的预测价值

过往期刊

更多-

中西医结合心脑血管病杂志

2025年21期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年20期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年19期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年18期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年17期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年16期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年15期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年14期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年13期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年12期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年11期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年10期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年09期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年08期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年07期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年06期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年05期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年04期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年03期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年02期 -

中西医结合心脑血管病杂志

2025年01期

—2.27,95%Cl(—2.60,—1.93), z=13.18 P<0.01 ]、乳酸脱氢酶(LDH)[SMD ? —2.03,95%Cl(-2.46,-1.60), Z=9.29 P< 0.01]、肌钙蛋白I(cTnI)[SMD L= -3.21, 95% CI(—3.72,-2.69), z=12.26 P<0.01 ]、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)[SMD

—2.27,95%Cl(—2.60,—1.93), z=13.18 P<0.01 ]、乳酸脱氢酶(LDH)[SMD ? —2.03,95%Cl(-2.46,-1.60), Z=9.29 P< 0.01]、肌钙蛋白I(cTnI)[SMD L= -3.21, 95% CI(—3.72,-2.69), z=12.26 P<0.01 ]、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)[SMD  ,95%CI(-3.09,-0.89), Z=3.55 P<0.01 水平。结论:现有证据表明,联用丙种球蛋白治疗急性重症病毒性心肌炎效果较好。

,95%CI(-3.09,-0.89), Z=3.55 P<0.01 水平。结论:现有证据表明,联用丙种球蛋白治疗急性重症病毒性心肌炎效果较好。 之内检测淋巴细胞及单核细胞计数。于发病3个月时进行随访,使用汉密尔顿抑郁量表评估病人是否为抑郁状态,分为PSD组与对照组。采用多因素Logstic回归模型分析PSD的独立危险因素。受试者工作特征(ROC)曲线评估LMR对PSD的预测价值。结果:本研究共发生PSD42例( 37.2% )。多元Logistic回归分析显示,LMR为PSD发生的独立危险因素。ROC曲线显示,LMR的ROC曲线下面积(AUC)为

之内检测淋巴细胞及单核细胞计数。于发病3个月时进行随访,使用汉密尔顿抑郁量表评估病人是否为抑郁状态,分为PSD组与对照组。采用多因素Logstic回归模型分析PSD的独立危险因素。受试者工作特征(ROC)曲线评估LMR对PSD的预测价值。结果:本研究共发生PSD42例( 37.2% )。多元Logistic回归分析显示,LMR为PSD发生的独立危险因素。ROC曲线显示,LMR的ROC曲线下面积(AUC)为  ,最佳临界值为4.29,敏感度为 95.2% ,特异度为 53.5% 。结论:脑卒中发病24h内LMR水平降低与AIS发病3个月PSD呈负相关,对于PSD的发生具有预测价值。

,最佳临界值为4.29,敏感度为 95.2% ,特异度为 53.5% 。结论:脑卒中发病24h内LMR水平降低与AIS发病3个月PSD呈负相关,对于PSD的发生具有预测价值。

登录

登录