目录

快速导航-

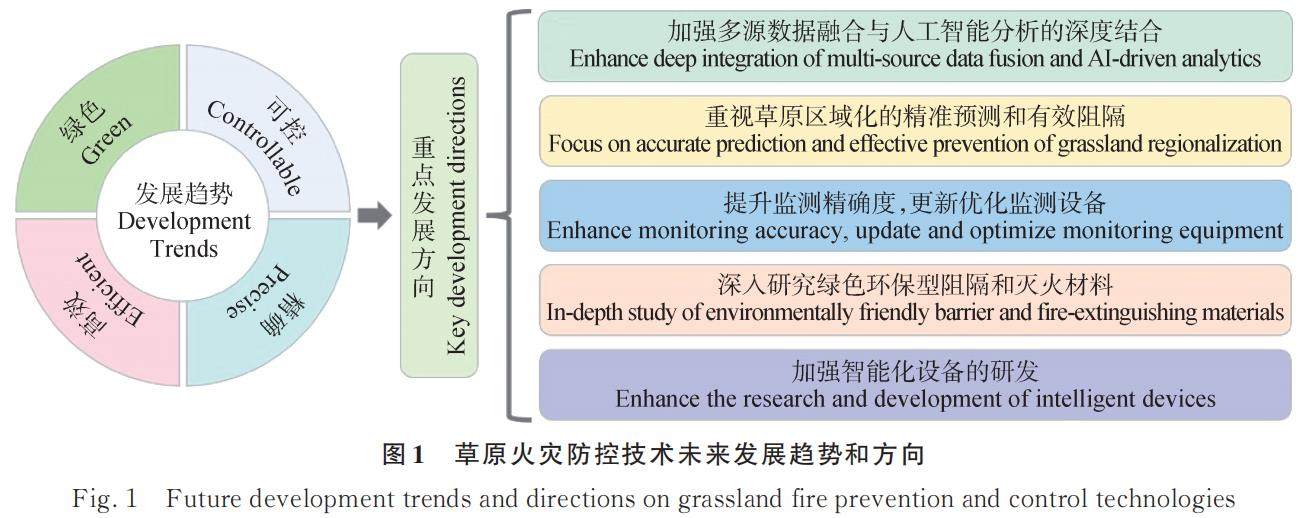

专论与进展 | 草原防火技术研究进展

专论与进展 | 草原防火技术研究进展

-

研究论文 | 感离蠕孢叶斑病多花黑麦草叶际微生物群落结构与多样性分析

研究论文 | 感离蠕孢叶斑病多花黑麦草叶际微生物群落结构与多样性分析

-

研究论文 | 青贮玉米链格孢叶斑病菌全基因组解析及不同菌株中毒素合成基因的分布

研究论文 | 青贮玉米链格孢叶斑病菌全基因组解析及不同菌株中毒素合成基因的分布

-

研究论文 | 工业大麻XTH基因家族鉴定及不同发育时期表达模式分析

研究论文 | 工业大麻XTH基因家族鉴定及不同发育时期表达模式分析

-

研究论文 | 紫花首蓿MsNF-YB8基因的克隆及耐盐性分析

研究论文 | 紫花首蓿MsNF-YB8基因的克隆及耐盐性分析

-

研究论文 | 不同施钾处理苜蓿对豌豆蚜生长发育和繁殖的影响

研究论文 | 不同施钾处理苜蓿对豌豆蚜生长发育和繁殖的影响

-

研究论文 | 基于DNA宏条形码技术分析布氏田鼠的食物组成及其季节差异

研究论文 | 基于DNA宏条形码技术分析布氏田鼠的食物组成及其季节差异

-

研究论文 | 藏北不同类型高寒草地土壤酶活性及酶化学计量比特征

研究论文 | 藏北不同类型高寒草地土壤酶活性及酶化学计量比特征

-

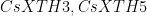

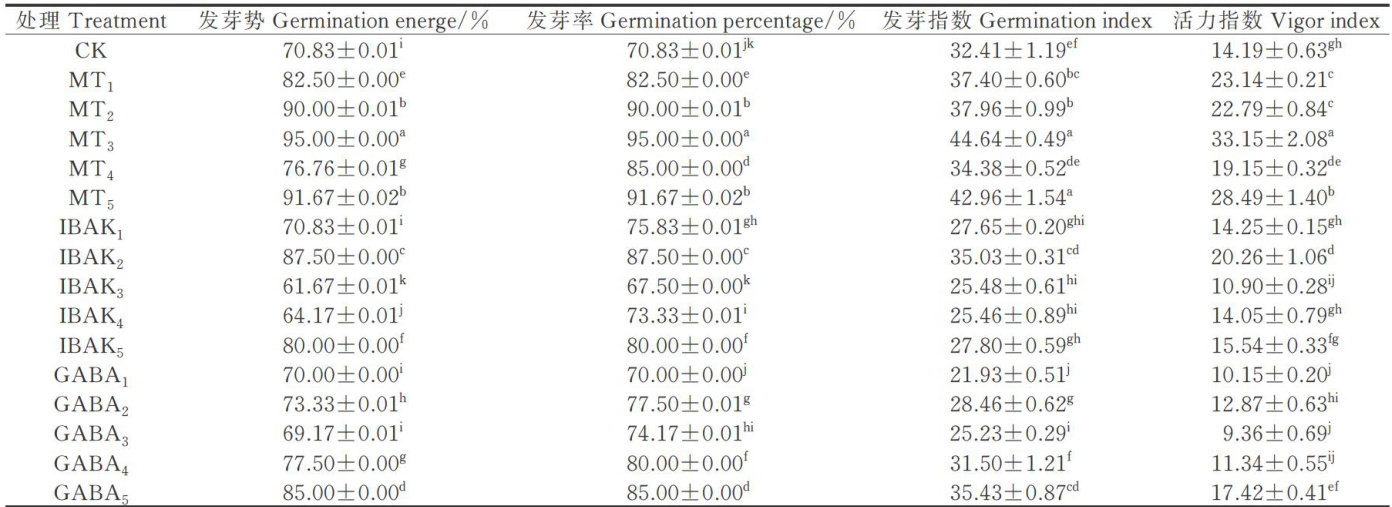

研究论文 | 外源褪黑素、吲哚丁酸钾、γ-氨基丁酸引发对老化玉米种子萌发及生理特性的影响

研究论文 | 外源褪黑素、吲哚丁酸钾、γ-氨基丁酸引发对老化玉米种子萌发及生理特性的影响

-

研究论文 | 放牧对高寒草甸春季草场土壤磷素转化率的影响

研究论文 | 放牧对高寒草甸春季草场土壤磷素转化率的影响

-

研究论文 | 不同品种饲用大豆农艺特征及其还田的土壤养分和酶活性效应

研究论文 | 不同品种饲用大豆农艺特征及其还田的土壤养分和酶活性效应

-

研究论文 | 刈割强度对狗牙根光合产物分配的动态影响

研究论文 | 刈割强度对狗牙根光合产物分配的动态影响

-

研究论文 | 不同放牧强度下内蒙古典型草原土壤团聚体线虫群落特征

研究论文 | 不同放牧强度下内蒙古典型草原土壤团聚体线虫群落特征

-

研究论文 | 不同放牧强度对荒漠草原土壤活性有机碳的影响

研究论文 | 不同放牧强度对荒漠草原土壤活性有机碳的影响

-

研究论文 | 多年生黑麦草对锌和2-疏基苯并噻唑复合胁迫的响应

研究论文 | 多年生黑麦草对锌和2-疏基苯并噻唑复合胁迫的响应

-

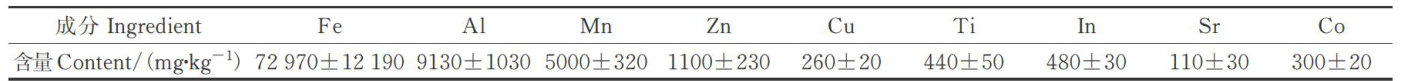

研究论文 | 不同有机废弃物改善铁尾矿砂对高羊茅生长及生理特性影响

研究论文 | 不同有机废弃物改善铁尾矿砂对高羊茅生长及生理特性影响

-

研究论文 | 98份燕麦品种(系)茎秆抗倒伏性状的综合评价

研究论文 | 98份燕麦品种(系)茎秆抗倒伏性状的综合评价

-

研究论文 | 高寒草甸不同放牧强度下植物地上-地下生物量权衡的变化

研究论文 | 高寒草甸不同放牧强度下植物地上-地下生物量权衡的变化

-

研究论文 | 伊犁地区气候、物候、地形及组合与草地净初级生产力间关系

研究论文 | 伊犁地区气候、物候、地形及组合与草地净初级生产力间关系

-

研究论文 | 东祁连山高寒草甸山生柳灌丛地上净初级生产力估测研究

研究论文 | 东祁连山高寒草甸山生柳灌丛地上净初级生产力估测研究

-

研究论文 | MaxEnt模型优化预测气候变化下西藏瑞香狼毒潜在适生区

研究论文 | MaxEnt模型优化预测气候变化下西藏瑞香狼毒潜在适生区

-

研究论文 | 基于MaxEnt模型预测碱韭在中国的潜在适宜区变化

研究论文 | 基于MaxEnt模型预测碱韭在中国的潜在适宜区变化

-

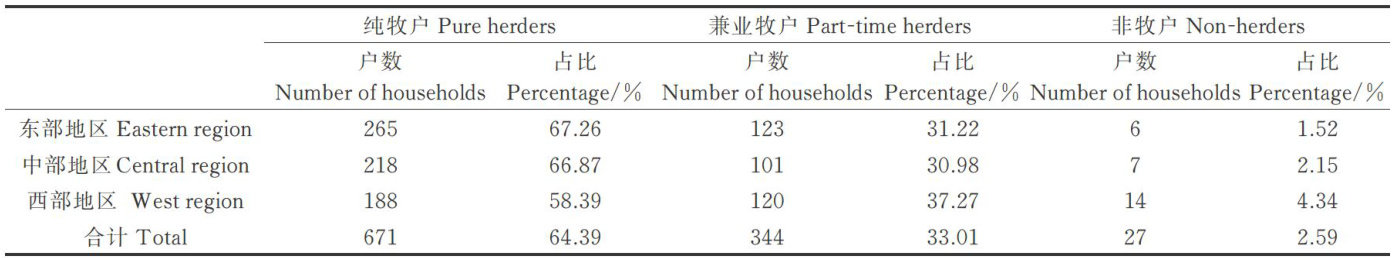

研究论文 | 草原生态补奖视域下生计资本对牧户生计策略的影响研究

研究论文 | 草原生态补奖视域下生计资本对牧户生计策略的影响研究

-

研究论文 | 光伏电站对区域小气候-植被-土壤特征影响的Meta分析

研究论文 | 光伏电站对区域小气候-植被-土壤特征影响的Meta分析

-

研究论文 | 黄河源高寒草甸鼠丘斑块土壤特性对植被多样性的影响

研究论文 | 黄河源高寒草甸鼠丘斑块土壤特性对植被多样性的影响

-

研究论文 | 拉萨河流域沼泽湿地优势草本生态位及种间联结分析

研究论文 | 拉萨河流域沼泽湿地优势草本生态位及种间联结分析

-

研究论文 | 中国北方草地植被生产力空间分异特征及驱动机制

研究论文 | 中国北方草地植被生产力空间分异特征及驱动机制

-

技术研发 | 螺旋藻多肽对首蓿发酵品质和微生物群落的影响

技术研发 | 螺旋藻多肽对首蓿发酵品质和微生物群落的影响

-

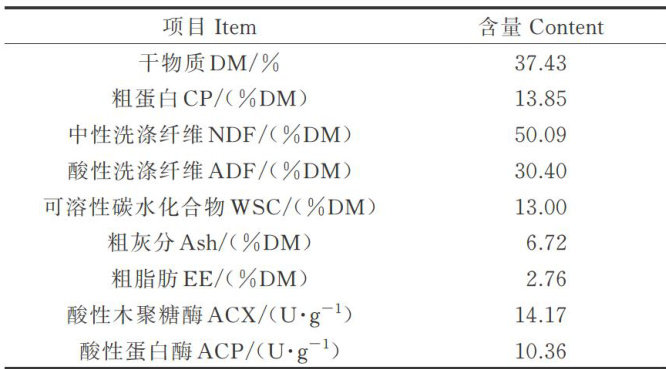

技术研发 | 乳酸菌添加剂对高寒牧区燕麦与箭筈豌豆混合青贮品质及酶活性的影响

技术研发 | 乳酸菌添加剂对高寒牧区燕麦与箭筈豌豆混合青贮品质及酶活性的影响

-

技术研发 | 燕麦/毛苕子混播比例对其种间竞争和经济效益的影响

技术研发 | 燕麦/毛苕子混播比例对其种间竞争和经济效益的影响

-

技术研发 | 不同品种田菁与青贮玉米混贮的养分及发酵品质

技术研发 | 不同品种田菁与青贮玉米混贮的养分及发酵品质

-

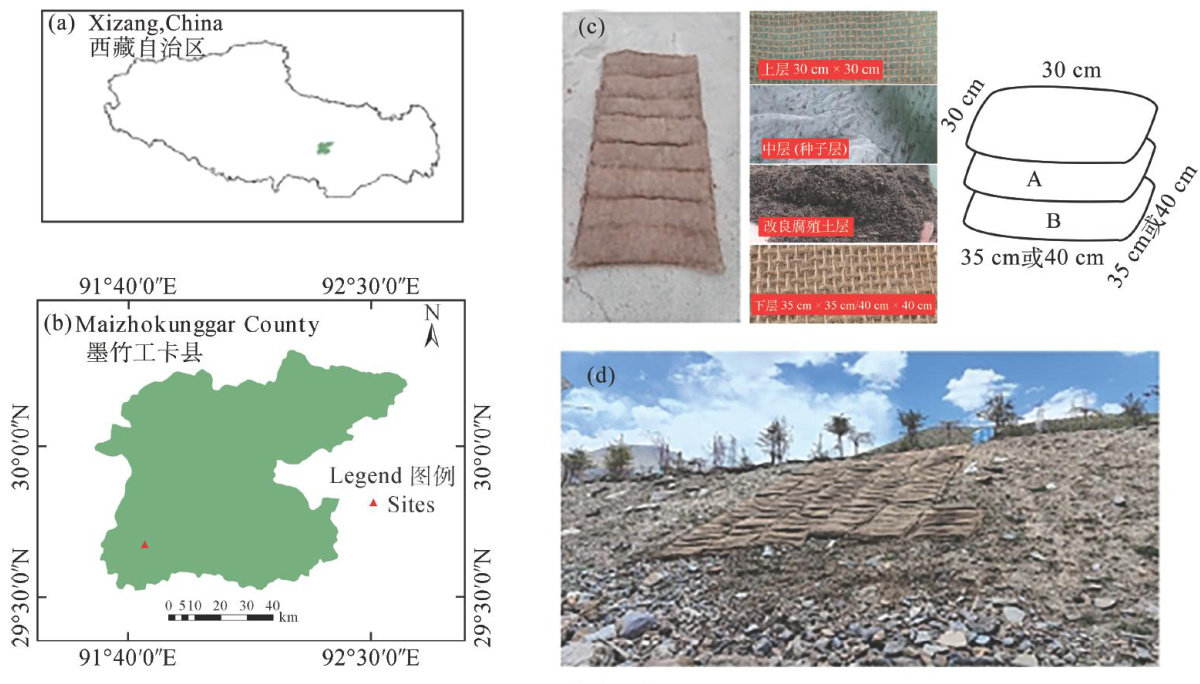

技术研发 | 仿生草垫对高原矿山生态修复应用效果评价

技术研发 | 仿生草垫对高原矿山生态修复应用效果评价

-

技术研发 | 紫花首蓿种子包衣材料筛选及其对种子萌发影响

技术研发 | 紫花首蓿种子包衣材料筛选及其对种子萌发影响

-

技术研发 | 碳酸钾与乳酸菌对柱花草青贮品质的影响

技术研发 | 碳酸钾与乳酸菌对柱花草青贮品质的影响

-

技术研发 | 水肥耦合对湖南稷子饲草生产性能及营养品质的影响

技术研发 | 水肥耦合对湖南稷子饲草生产性能及营养品质的影响

在幼苗期表达量最高, CsXTH7 在工艺成熟期表达量最高。上述结果为研究CsXTH家族基因在工业大麻纤维发育中的功能提供了参考依据。

在幼苗期表达量最高, CsXTH7 在工艺成熟期表达量最高。上述结果为研究CsXTH家族基因在工业大麻纤维发育中的功能提供了参考依据。 ,共计80份 (409,40↑) 胃内容物。利用DNA宏条形码技术进行食性鉴别,分析其季节性差异。结果发现:(1)布氏田鼠胃内容物中共鉴定出植物9科14属16种;(2)布氏田鼠食物多样性无显著的季节间差异,但秋季食物丰富度显著高于夏季( ?P<0,01) 和冬季 P< 0.05);(3)布氏田鼠对黄芪(Astragalus membranaceus)、多根葱(Allium polyrhizum)、糙隐子草(Cleistogenes squar-rosa)虎尾草(Chloris uirgata)、二裂委陵菜(Potentill bifurca)和地锦(Parthenocissus tricuspidata)的取食比例存在显著的季节差异( ?P<0.05) 。对灰绿藜(Oxybasis glauca)、羊草(Leymus chinensis)、小画眉草(Eragrostis minor)和野韭(Alliumramosum)的取食存在极显著的季节差异( ?P<0.01) 。

,共计80份 (409,40↑) 胃内容物。利用DNA宏条形码技术进行食性鉴别,分析其季节性差异。结果发现:(1)布氏田鼠胃内容物中共鉴定出植物9科14属16种;(2)布氏田鼠食物多样性无显著的季节间差异,但秋季食物丰富度显著高于夏季( ?P<0,01) 和冬季 P< 0.05);(3)布氏田鼠对黄芪(Astragalus membranaceus)、多根葱(Allium polyrhizum)、糙隐子草(Cleistogenes squar-rosa)虎尾草(Chloris uirgata)、二裂委陵菜(Potentill bifurca)和地锦(Parthenocissus tricuspidata)的取食比例存在显著的季节差异( ?P<0.05) 。对灰绿藜(Oxybasis glauca)、羊草(Leymus chinensis)、小画眉草(Eragrostis minor)和野韭(Alliumramosum)的取食存在极显著的季节差异( ?P<0.01) 。

登录

登录