目录

快速导航-

专论与进展 | 四川省农区青贮饲料质量调查分析

专论与进展 | 四川省农区青贮饲料质量调查分析

-

专论与进展 | WRKY基因家族在植物中的研究进展

专论与进展 | WRKY基因家族在植物中的研究进展

-

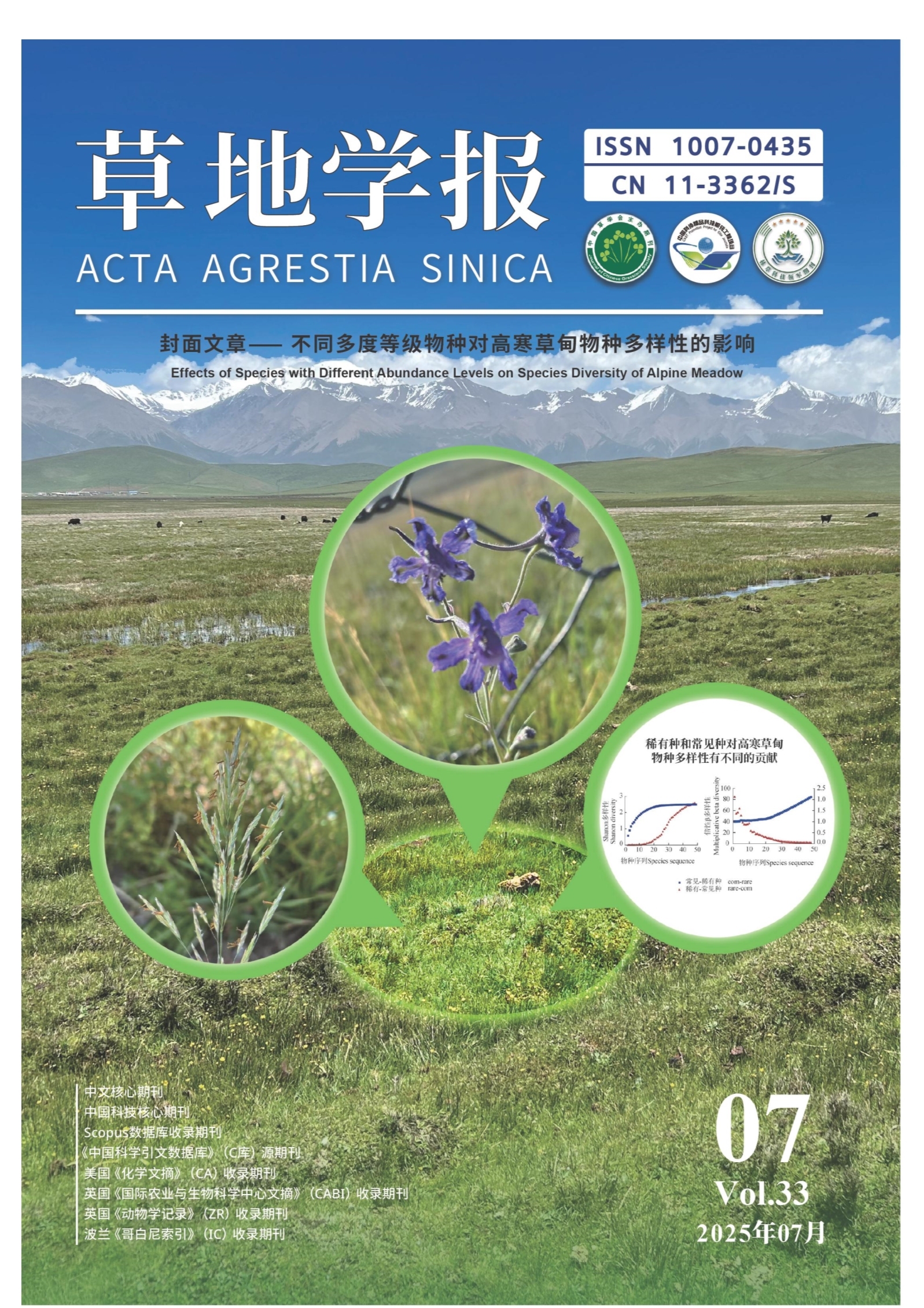

研究论文 | 不同多度等级物种对高寒草甸物种多样性的影响

研究论文 | 不同多度等级物种对高寒草甸物种多样性的影响

-

研究论文 | 氮添加对中国草地生物量和土壤有机碳含量影响的Meta分析

研究论文 | 氮添加对中国草地生物量和土壤有机碳含量影响的Meta分析

-

研究论文 | 西藏野生垂穗披碱草CnC0R410基因克隆及表达分析

研究论文 | 西藏野生垂穗披碱草CnC0R410基因克隆及表达分析

-

研究论文 | 象草PHR家族基因的鉴定及表达分析

研究论文 | 象草PHR家族基因的鉴定及表达分析

-

研究论文 | 干旱胁迫对多根葱种子超微结构及内源激素的影响

研究论文 | 干旱胁迫对多根葱种子超微结构及内源激素的影响

-

研究论文 | 盐碱地紫花首蓿光合荧光参数与品质关系研究

研究论文 | 盐碱地紫花首蓿光合荧光参数与品质关系研究

-

研究论文 | 雨淋对苜蓿干燥过程中营养品质及真菌菌群结构的影响

研究论文 | 雨淋对苜蓿干燥过程中营养品质及真菌菌群结构的影响

-

研究论文 | 人工草地苔藓结皮生长增强了土壤细菌网络复杂性对生态系统多功能性的影响

研究论文 | 人工草地苔藓结皮生长增强了土壤细菌网络复杂性对生态系统多功能性的影响

-

研究论文 | 紫花首蓿氮效率差异对其根际土壤养分特性及微生物群落特征的影响

研究论文 | 紫花首蓿氮效率差异对其根际土壤养分特性及微生物群落特征的影响

-

研究论文 | 生草覆盖对有机弼猴桃园土壤有机碳组分和微生物群落特征的影响

研究论文 | 生草覆盖对有机弼猴桃园土壤有机碳组分和微生物群落特征的影响

-

研究论文 | 人工辅助恢复对三江源区草地土壤理化性质和土壤微生物的时间影响

研究论文 | 人工辅助恢复对三江源区草地土壤理化性质和土壤微生物的时间影响

-

研究论文 | 不同施肥模式对甘南亚高山草甸植被群落和土壤的影响

研究论文 | 不同施肥模式对甘南亚高山草甸植被群落和土壤的影响

-

研究论文 | 不同形态氮添加对晋北农牧交错带草地生物量的影响

研究论文 | 不同形态氮添加对晋北农牧交错带草地生物量的影响

-

研究论文 | 基于无人机获取草地植物地上生物量的信息损失分析及修正

研究论文 | 基于无人机获取草地植物地上生物量的信息损失分析及修正

-

研究论文 | 荒漠草原土壤碳分布特征及有机碳向无机碳酸盐的转移

研究论文 | 荒漠草原土壤碳分布特征及有机碳向无机碳酸盐的转移

-

研究论文 | 柴达木梭梭林自然保护区典型植物群落土壤微生物群落多样性研究

研究论文 | 柴达木梭梭林自然保护区典型植物群落土壤微生物群落多样性研究

-

研究论文 | 基于生理生化指标8份饲用小黑麦品种(系)抗旱性评价

研究论文 | 基于生理生化指标8份饲用小黑麦品种(系)抗旱性评价

-

研究论文 | 23份紫花首蓿材料萌发期的耐盐性综合评价

研究论文 | 23份紫花首蓿材料萌发期的耐盐性综合评价

-

研究论文 | 尕海湿地植物多样性与生态系统多功能性关系沿水盐梯度的变化

研究论文 | 尕海湿地植物多样性与生态系统多功能性关系沿水盐梯度的变化

-

研究论文 | 施氮水平对植丝式混合草坪生长及氮磷养分去向的影响

研究论文 | 施氮水平对植丝式混合草坪生长及氮磷养分去向的影响

-

研究论文 | 杂交结缕草耐荫品种的筛选及综合评价

研究论文 | 杂交结缕草耐荫品种的筛选及综合评价

-

研究论文 | 宁夏银北地区不同饲用燕麦品种适应性评价

研究论文 | 宁夏银北地区不同饲用燕麦品种适应性评价

-

研究论文 | 气候变化背景下黑紫披碱草和紫芒披碱草在中国的潜在适生区预测

研究论文 | 气候变化背景下黑紫披碱草和紫芒披碱草在中国的潜在适生区预测

-

研究论文 | 新疆草地地上生物量时空变化及对气候因子的响应

研究论文 | 新疆草地地上生物量时空变化及对气候因子的响应

-

研究论文 | 新疆草地生态系统土壤保持服务评估与风险管理

研究论文 | 新疆草地生态系统土壤保持服务评估与风险管理

-

研究论文 | 前两轮草原生态补奖政策实施绩效对比与路径优化

研究论文 | 前两轮草原生态补奖政策实施绩效对比与路径优化

-

技术研发 | 施用复合微生物菌剂对燕麦生长和根系发育的影响

技术研发 | 施用复合微生物菌剂对燕麦生长和根系发育的影响

-

技术研发 | 干燥方式与时间对天然牧草营养品质和叶绿素含量的影响

技术研发 | 干燥方式与时间对天然牧草营养品质和叶绿素含量的影响

-

技术研发 | 纤维降解菌对水稻秸秆青贮发酵品质和纤维含量的影响

技术研发 | 纤维降解菌对水稻秸秆青贮发酵品质和纤维含量的影响

-

技术研发 | 不同菌酶处理对水稻秸秆青贮品质和体外发酵特性的影响

技术研发 | 不同菌酶处理对水稻秸秆青贮品质和体外发酵特性的影响

-

技术研发 | 植物根际促生菌(PGPR)对高寒区3种栽培饲草促生效果研究

技术研发 | 植物根际促生菌(PGPR)对高寒区3种栽培饲草促生效果研究

-

技术研发 | 添加连翘对紫花首蓿青贮品质的影响

技术研发 | 添加连翘对紫花首蓿青贮品质的影响

-

技术研发 | 刘割间隔对王草农艺性状和纤维素乙醇生产的影响

技术研发 | 刘割间隔对王草农艺性状和纤维素乙醇生产的影响

未来情景下黑紫披碱草和紫芒披碱草的适生区面积总体呈下降趋势;黑紫披碱草的适生区质心/分布中心向西南迁移,紫芒披碱草向东北迁移。本研究结果为黑紫披碱草和紫芒披碱草种质资源保护及可持续利用提供了理论依据。

未来情景下黑紫披碱草和紫芒披碱草的适生区面积总体呈下降趋势;黑紫披碱草的适生区质心/分布中心向西南迁移,紫芒披碱草向东北迁移。本研究结果为黑紫披碱草和紫芒披碱草种质资源保护及可持续利用提供了理论依据。

登录

登录