目录

快速导航-

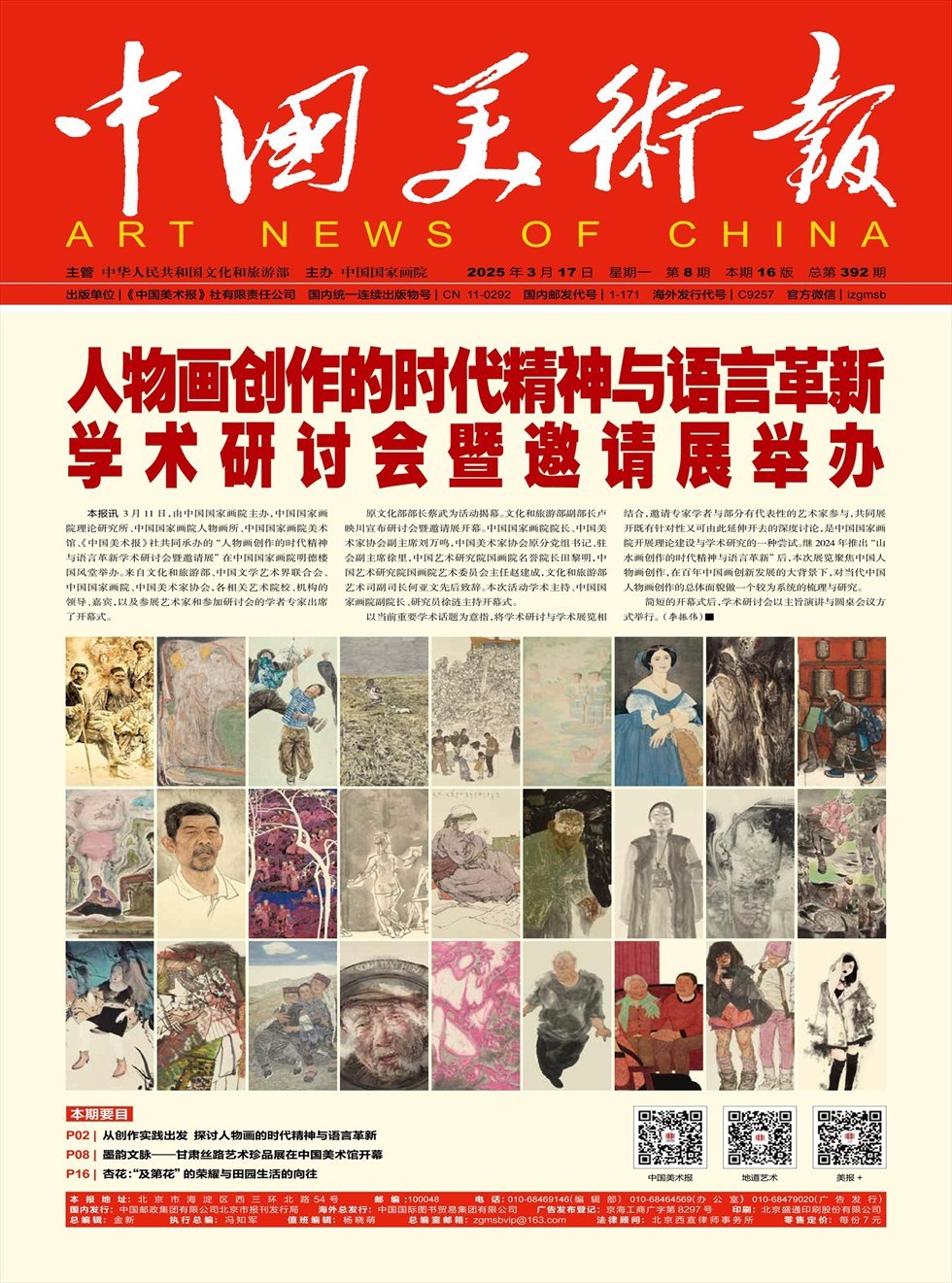

美术聚焦 | 从创作实践出发探讨人物画的时代精神与语言革新

美术聚焦 | 从创作实践出发探讨人物画的时代精神与语言革新

-

美术聚焦 | 徐涟:融入时代精神 激发人物画创作的新活力

美术聚焦 | 徐涟:融入时代精神 激发人物画创作的新活力

-

美术聚焦 | 刘曦林:现代中国人物画的创造与转化

美术聚焦 | 刘曦林:现代中国人物画的创造与转化

-

美术聚焦 | 高云:美美与共——谈工笔人物画的语言与观念

美术聚焦 | 高云:美美与共——谈工笔人物画的语言与观念

-

美术聚焦 | 彭锋:人物画的传播与推广关键在于理论研究

美术聚焦 | 彭锋:人物画的传播与推广关键在于理论研究

-

美术聚焦 | 尚辉:人物画语言探索的时代课题

美术聚焦 | 尚辉:人物画语言探索的时代课题

-

美术聚焦 | 高天民:20世纪人物画的现代性诉求

美术聚焦 | 高天民:20世纪人物画的现代性诉求

-

美术聚焦 | 裔萼:中国人物画在景观社会中的困境与突围

美术聚焦 | 裔萼:中国人物画在景观社会中的困境与突围

-

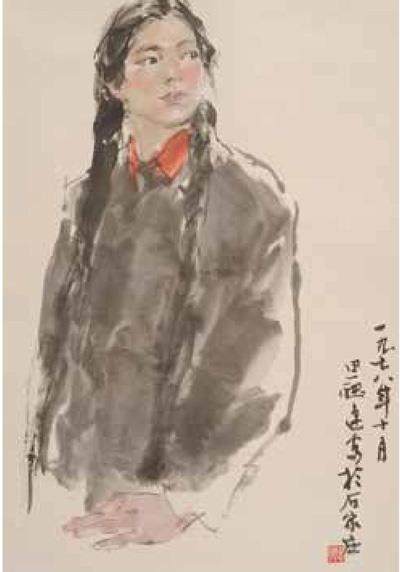

美术聚焦 | 于洋:中华人民共和国成立初期人物画回望及其当代价值思考

美术聚焦 | 于洋:中华人民共和国成立初期人物画回望及其当代价值思考

-

美术聚焦 | 当代人物画创作面临的课题与应对策略

美术聚焦 | 当代人物画创作面临的课题与应对策略

-

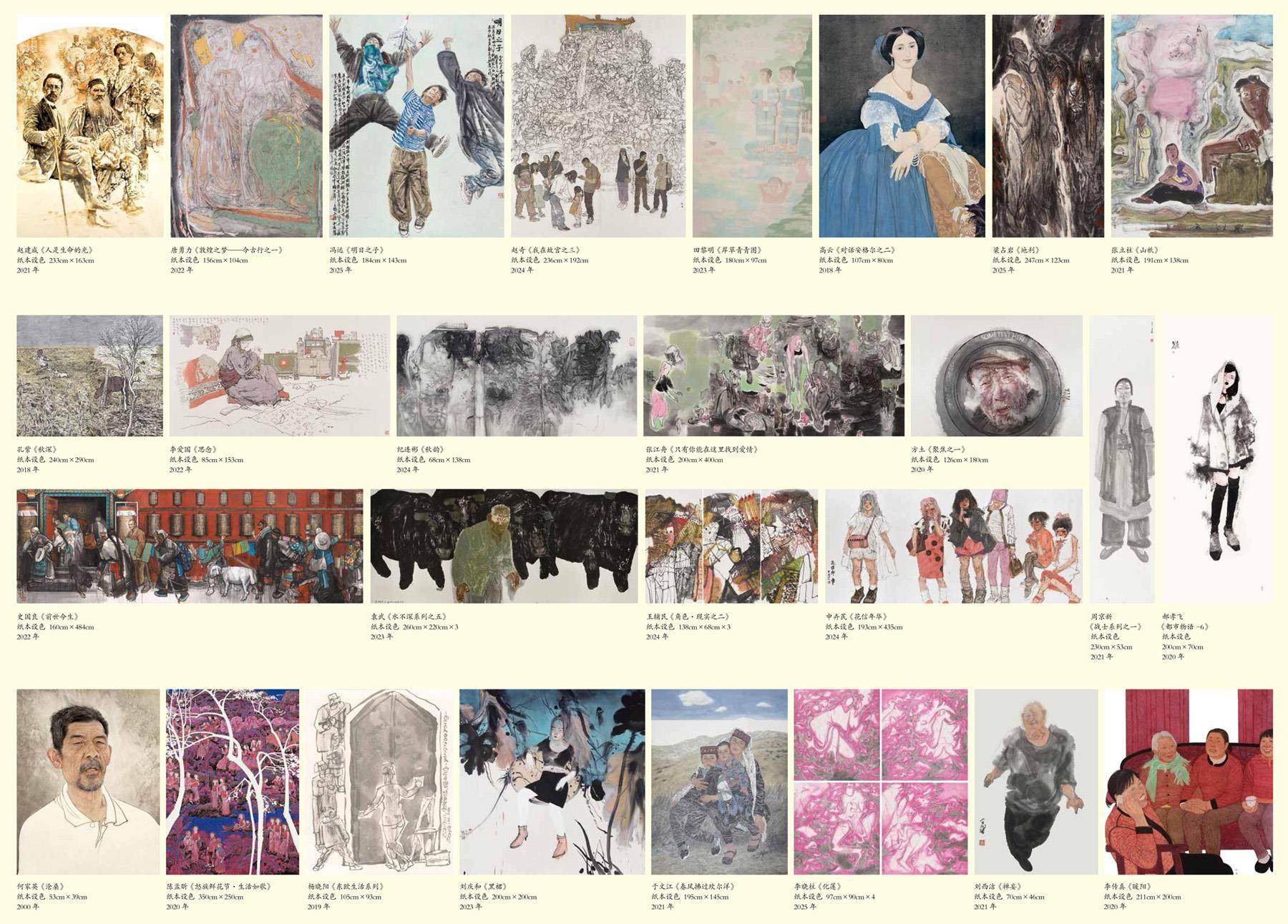

美术聚焦 | 人物画的时代精神与语言革新学术研讨会暨邀请展作品选刊

美术聚焦 | 人物画的时代精神与语言革新学术研讨会暨邀请展作品选刊

-

美术聚焦 | 墨韵文脉 甘肃丝路艺术珍品展在中国美术馆开幕

美术聚焦 | 墨韵文脉 甘肃丝路艺术珍品展在中国美术馆开幕

-

美术聚焦 | 回乡 走向全国的河北美术名家作品展在河北美术学院启幕

美术聚焦 | 回乡 走向全国的河北美术名家作品展在河北美术学院启幕

-

美术聚焦 | 光阴的故事 二十四节气艺术展在深圳举办

美术聚焦 | 光阴的故事 二十四节气艺术展在深圳举办

-

美术聚焦 | 三大『爆款』文化产品的创新逻辑

美术聚焦 | 三大『爆款』文化产品的创新逻辑

-

美术聚焦 | 第七届中国当代工艺美术双年展在京开幕

美术聚焦 | 第七届中国当代工艺美术双年展在京开幕

-

美术聚焦 | 艺术作为幸福的实践:公共艺术季中的社会价值与共同体建构

美术聚焦 | 艺术作为幸福的实践:公共艺术季中的社会价值与共同体建构

-

美术聚焦 | 艺坛短波

美术聚焦 | 艺坛短波

-

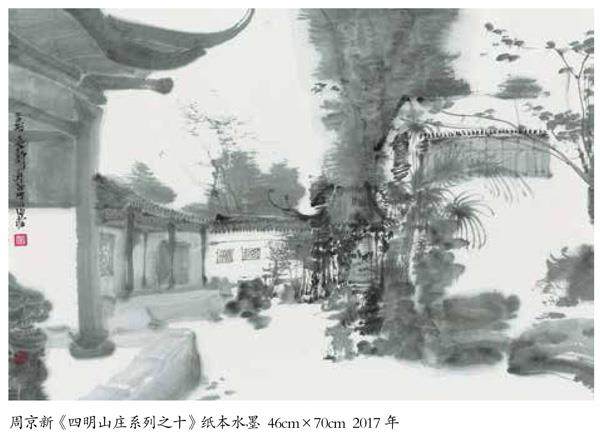

艺术家 | 周京新中国画作品展

艺术家 | 周京新中国画作品展

-

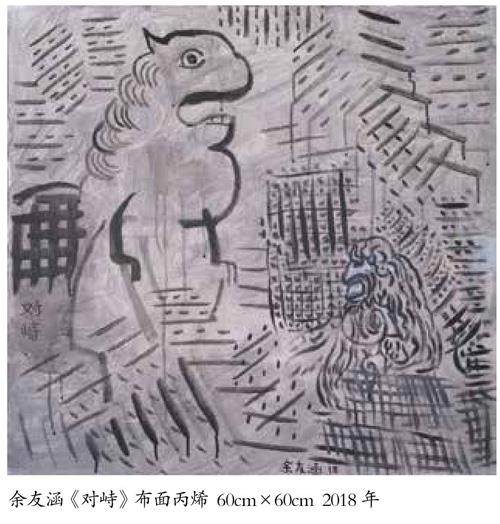

艺术家 | 余友涵的早期经验与晚期风格

艺术家 | 余友涵的早期经验与晚期风格

-

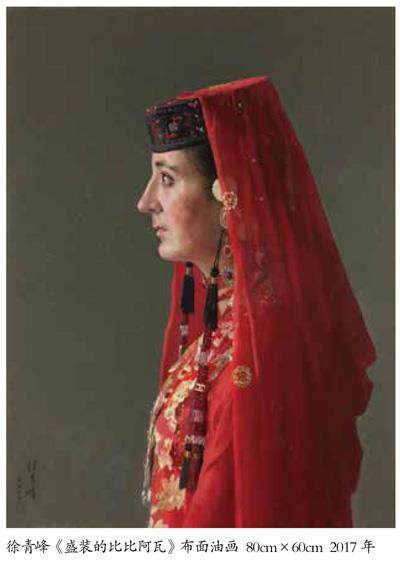

艺术家 | 徐青峰:清风徐来

艺术家 | 徐青峰:清风徐来

-

艺术家 | 海报看展

艺术家 | 海报看展

-

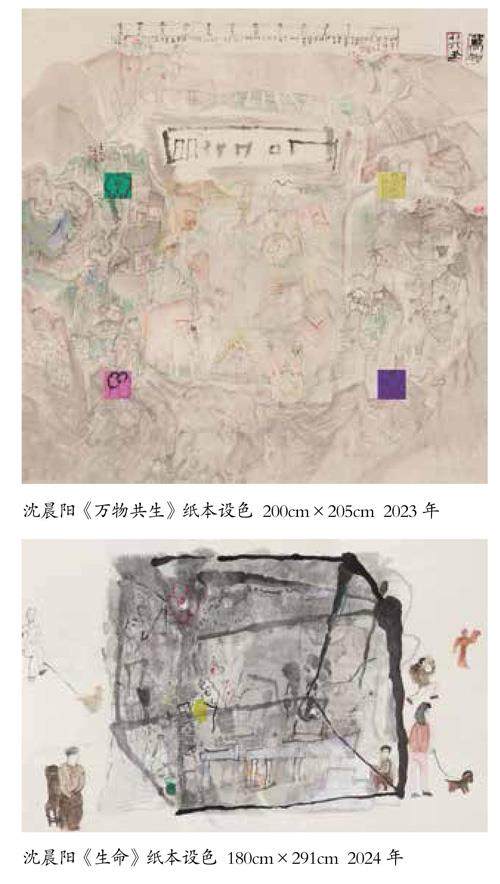

专题 | 灿若星河——画院(青年艺术家)优秀创作成果展览

专题 | 灿若星河——画院(青年艺术家)优秀创作成果展览

-

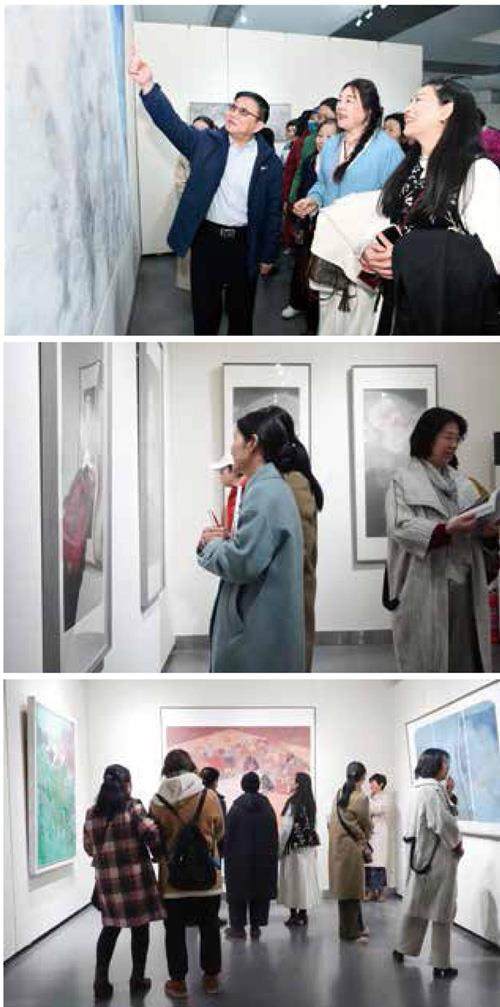

专题 | 大湖芳华 安徽省女画家作品邀请展

专题 | 大湖芳华 安徽省女画家作品邀请展

-

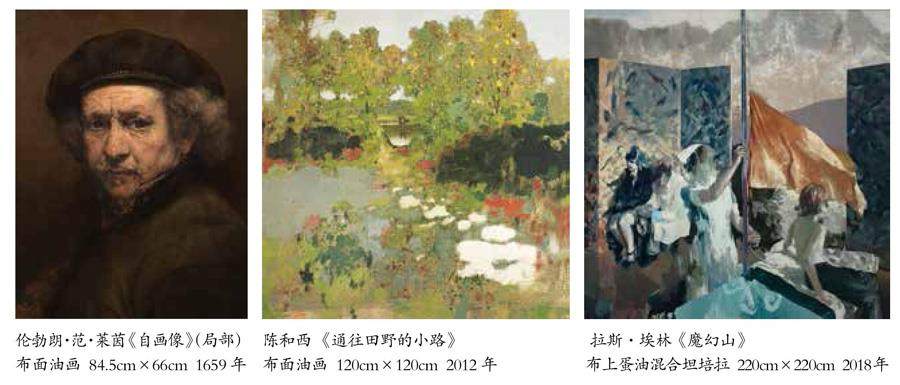

专题 | 解缚与重塑 油画材料演进中的技术突破与语言革新

专题 | 解缚与重塑 油画材料演进中的技术突破与语言革新

-

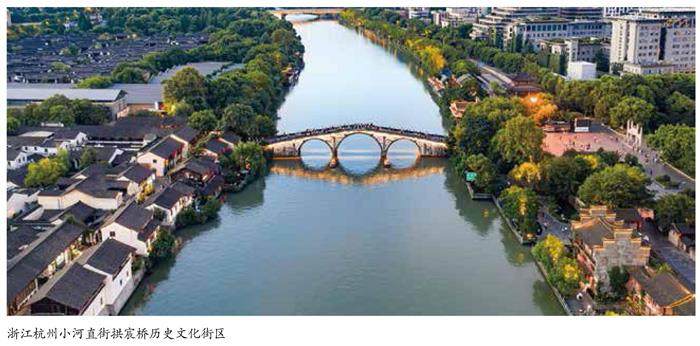

专题 | 开源与革新 建筑环境艺术设计中的实践与应用案例

专题 | 开源与革新 建筑环境艺术设计中的实践与应用案例

-

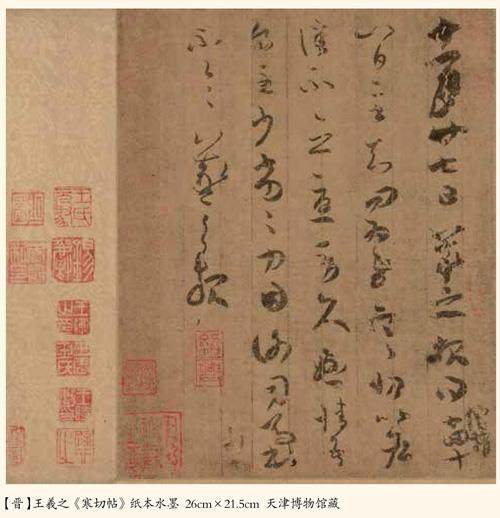

副刊 | 笺纸界行的由来

副刊 | 笺纸界行的由来

-

副刊 | 《中国当代美术制度研究》序

副刊 | 《中国当代美术制度研究》序

-

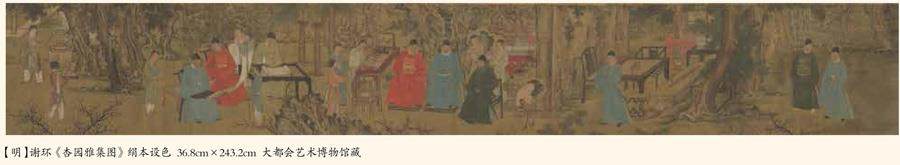

副刊 | 杏花:“及第花”的荣耀与田园生活的向往

副刊 | 杏花:“及第花”的荣耀与田园生活的向往

过往期刊

更多-

中国美术报

2025年44期 -

中国美术报

2025年43期 -

中国美术报

2025年42期 -

中国美术报

2025年41期 -

中国美术报

2025年40期 -

中国美术报

2025年39期 -

中国美术报

2025年38期 -

中国美术报

2025年37期 -

中国美术报

2025年36期 -

中国美术报

2025年35期 -

中国美术报

2025年34期 -

中国美术报

2025年33期 -

中国美术报

2025年32期 -

中国美术报

2025年31期 -

中国美术报

2025年30期 -

中国美术报

2025年29期 -

中国美术报

2025年28期 -

中国美术报

2025年27期 -

中国美术报

2025年26期 -

中国美术报

2025年25期 -

中国美术报

2025年24期 -

中国美术报

2025年23期 -

中国美术报

2025年22期 -

中国美术报

2025年21期 -

中国美术报

2025年20期 -

中国美术报

2025年19期 -

中国美术报

2025年18期 -

中国美术报

2025年17期 -

中国美术报

2025年16期 -

中国美术报

2025年15期 -

中国美术报

2025年14期 -

中国美术报

2025年13期 -

中国美术报

2025年12期 -

中国美术报

2025年11期 -

中国美术报

2025年10期 -

中国美术报

2025年09期 -

中国美术报

2025年08期 -

中国美术报

2025年07期 -

中国美术报

2025年06期 -

中国美术报

2025年05期 -

中国美术报

2025年04期 -

中国美术报

2025年03期 -

中国美术报

2025年02期 -

中国美术报

2025年01期

登录

登录