- 全部分类/

- 农业与职业/

- 河北渔业

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

渔政与管理 | 【高质高效】康保县:“鱼菜共生”成为农民增产增收新引擎

渔政与管理 | 【高质高效】康保县:“鱼菜共生”成为农民增产增收新引擎

-

渔政与管理 | 水产养殖动物抗应激管理

渔政与管理 | 水产养殖动物抗应激管理

-

研究与探讨 | 不同流速条件下人工鱼礁对黑鲷诱集效果的影响

研究与探讨 | 不同流速条件下人工鱼礁对黑鲷诱集效果的影响

-

研究与探讨 | 南美白对虾设施化养殖病害防控技术研究

研究与探讨 | 南美白对虾设施化养殖病害防控技术研究

-

研究与探讨 | 扇贝分级标准与装备研究进展

研究与探讨 | 扇贝分级标准与装备研究进展

-

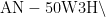

研究与探讨 | 深远海养殖工船起捕系统方案设计

研究与探讨 | 深远海养殖工船起捕系统方案设计

-

研究与探讨 | 减船转产背景下辽宁沿海渔民权益保障问题研究

研究与探讨 | 减船转产背景下辽宁沿海渔民权益保障问题研究

-

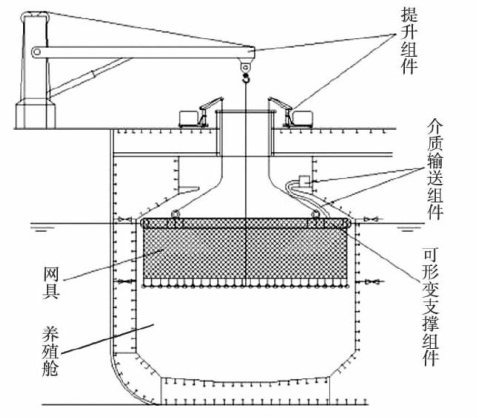

研究与探讨 | 混合培养对破囊壶菌中Aurantiochytrium sp.生物量的影响

研究与探讨 | 混合培养对破囊壶菌中Aurantiochytrium sp.生物量的影响

-

研究与探讨 | 红水河斑胚胎孵化及早期胚胎发育观察

研究与探讨 | 红水河斑胚胎孵化及早期胚胎发育观察

-

研究与探讨 | 智能化技术在渔船检验中的应用探索

研究与探讨 | 智能化技术在渔船检验中的应用探索

-

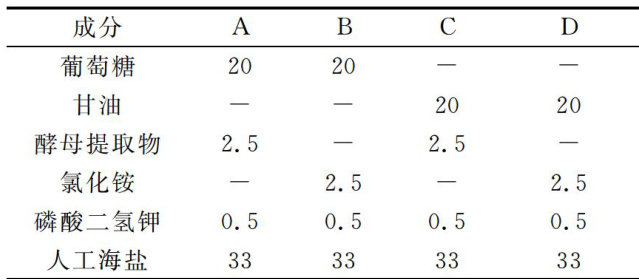

调查与分析 | 唐山海之都海洋牧场渔业资源调查与评价

调查与分析 | 唐山海之都海洋牧场渔业资源调查与评价

-

调查与分析 | 邯郸市水产养殖病害监测分析报告

调查与分析 | 邯郸市水产养殖病害监测分析报告

-

环境与资源 | 新疆玛纳斯河流域典型水库浮游植物研究

环境与资源 | 新疆玛纳斯河流域典型水库浮游植物研究

-

环境与资源 | 水环境中两种氨氮检测方法的比较与分析

环境与资源 | 水环境中两种氨氮检测方法的比较与分析

-

增殖与养殖 | 阜平县山区流水鲟鱼养殖技术试验

增殖与养殖 | 阜平县山区流水鲟鱼养殖技术试验

-

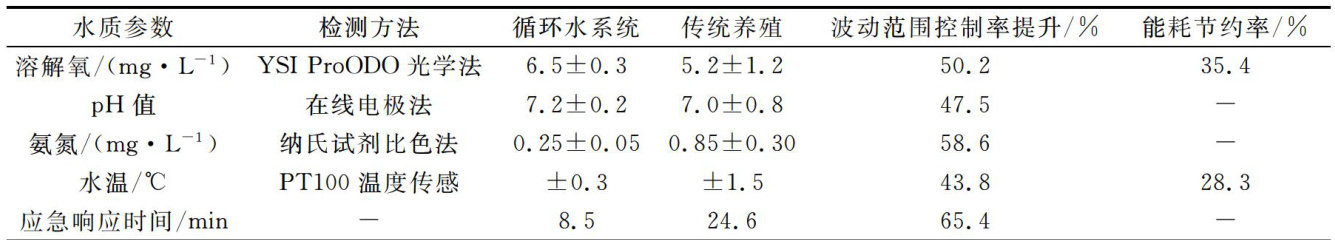

增殖与养殖 | 循环水养殖系统提升水产养殖效率分析

增殖与养殖 | 循环水养殖系统提升水产养殖效率分析

-

增殖与养殖 | 贵州省玉屏侗族自治县稻+蛙综合种养示范及效益分析

增殖与养殖 | 贵州省玉屏侗族自治县稻+蛙综合种养示范及效益分析

-

饵料与饲料 | 饲料中裂殖壶藻不同添加量对凡纳滨对虾精荚再生的影响

饵料与饲料 | 饲料中裂殖壶藻不同添加量对凡纳滨对虾精荚再生的影响

-

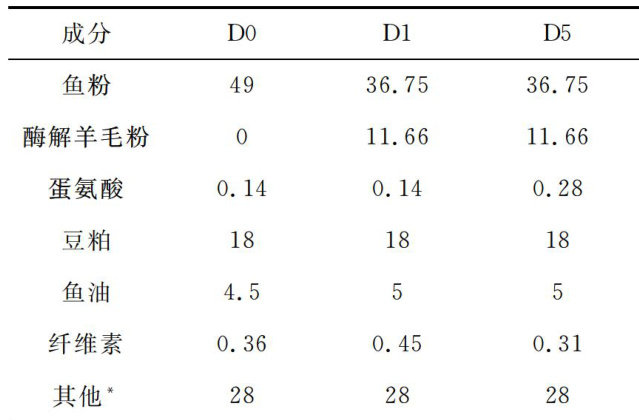

饵料与饲料 | 酶解羊毛粉代鱼粉补双蛋氨酸对大口黑鲈肝脏指标的影响

饵料与饲料 | 酶解羊毛粉代鱼粉补双蛋氨酸对大口黑鲈肝脏指标的影响

-

专论与综述 | 以保护为导向的无居民海岛开发管理利用现状与实施路径

专论与综述 | 以保护为导向的无居民海岛开发管理利用现状与实施路径

-

专论与综述 | 沿海地区渔港安全管理的地域特点及策略体系

专论与综述 | 沿海地区渔港安全管理的地域特点及策略体系

-

专论与综述 | 河北省海洋新质生产力高质量发展的法治路径研究

专论与综述 | 河北省海洋新质生产力高质量发展的法治路径研究

-

水产教育 | 海洋水产特色食品专业文献读写课程教学改革与探索

水产教育 | 海洋水产特色食品专业文献读写课程教学改革与探索

) °C 条件下,斑胚胎发育历时 65h34min ,积温为 1822.8°C?h. 。观察了红水河斑的受精卵、卵裂期、囊胚期、原肠期、神经胚期、器官分化期以及出膜期共7个阶段。在胚胎孵化结果中,孵化桶加孵化框的孵化方式平均孵化率最高,达 (75.00±3.15)% ;红水河罗甸县水域中斑的适宜孵化温度为 27~29°C 。

) °C 条件下,斑胚胎发育历时 65h34min ,积温为 1822.8°C?h. 。观察了红水河斑的受精卵、卵裂期、囊胚期、原肠期、神经胚期、器官分化期以及出膜期共7个阶段。在胚胎孵化结果中,孵化桶加孵化框的孵化方式平均孵化率最高,达 (75.00±3.15)% ;红水河罗甸县水域中斑的适宜孵化温度为 27~29°C 。

登录

登录