- 全部分类/

- 时政军事/

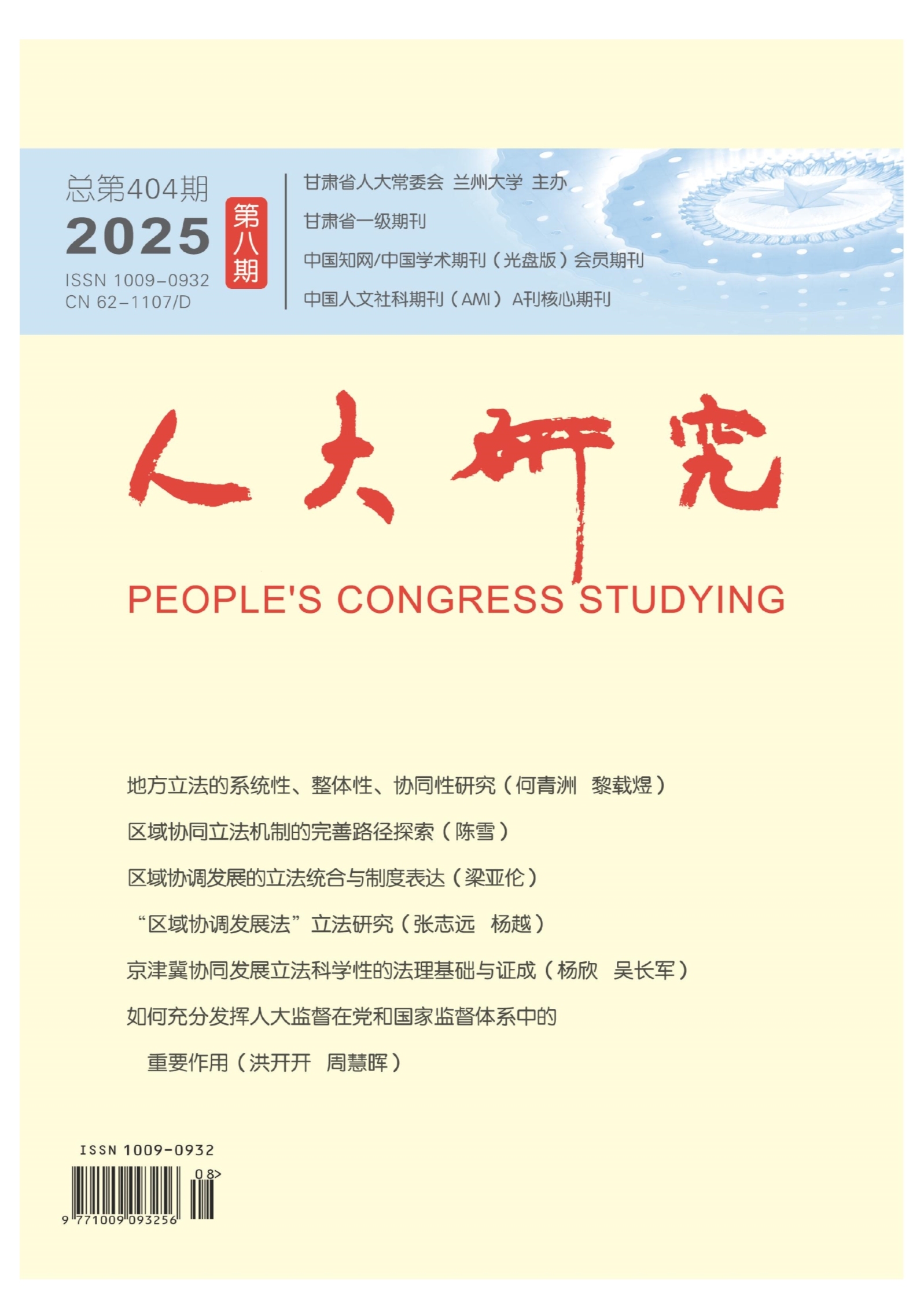

- 人大研究

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

人大前沿话题 | 发展全过程人民民主的数字诀

人大前沿话题 | 发展全过程人民民主的数字诀

-

立法与法律实施 | 地方立法的系统性、整体性、协同性研究

立法与法律实施 | 地方立法的系统性、整体性、协同性研究

-

立法与法律实施 | 区域协同立法机制的完善路径探索

立法与法律实施 | 区域协同立法机制的完善路径探索

-

立法与法律实施 | 区域协调发展的立法统合与制度表达

立法与法律实施 | 区域协调发展的立法统合与制度表达

-

立法与法律实施 | 区域协调发展法"立法研究

立法与法律实施 | 区域协调发展法"立法研究

-

立法与法律实施 | 京津冀协同发展立法科学性的法理基础与证成

立法与法律实施 | 京津冀协同发展立法科学性的法理基础与证成

-

政治文明建设 | 如何充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用

政治文明建设 | 如何充分发挥人大监督在党和国家监督体系中的重要作用

-

选举与代表工作 | 论代表法修改及人大代表履职规范体系的完善

选举与代表工作 | 论代表法修改及人大代表履职规范体系的完善

-

人大制度研究 | 探索实施立法、监督和重大事项决定权行使协商制度的初步研究

人大制度研究 | 探索实施立法、监督和重大事项决定权行使协商制度的初步研究

-

人大工作探讨 | 全过程人民民主的江门实践与思考

人大工作探讨 | 全过程人民民主的江门实践与思考

-

人大工作探讨 | 全过程人民民主视域下民生实事项目人大代表票决制的实践探索与优化路径

人大工作探讨 | 全过程人民民主视域下民生实事项目人大代表票决制的实践探索与优化路径

-

人大视野 | 外交口译中的国家形象建构

人大视野 | 外交口译中的国家形象建构

-

人大视野 | 全过程人民民主国际传播的主要挑战与实践路径

人大视野 | 全过程人民民主国际传播的主要挑战与实践路径

-

实践·思考·交流 | 简述全过程人民民主重大理念的形成

实践·思考·交流 | 简述全过程人民民主重大理念的形成

登录

登录