目录

快速导航-

习近平文化思想研究 | 习近平文化思想的实践意涵

习近平文化思想研究 | 习近平文化思想的实践意涵

-

习近平文化思想研究 | 论习近平文化思想的目标指向、核心要义及实践要求

习近平文化思想研究 | 论习近平文化思想的目标指向、核心要义及实践要求

-

中华优秀传统文化的传承发展 | 《南赣乡约》重新认识和深入研究的问题

中华优秀传统文化的传承发展 | 《南赣乡约》重新认识和深入研究的问题

-

中华优秀传统文化的传承发展 | 民生、人伦与性命:王船山对民心问题的阐释

中华优秀传统文化的传承发展 | 民生、人伦与性命:王船山对民心问题的阐释

-

中华优秀传统文化的传承发展 | 裴休的儒释会通思想研究

中华优秀传统文化的传承发展 | 裴休的儒释会通思想研究

-

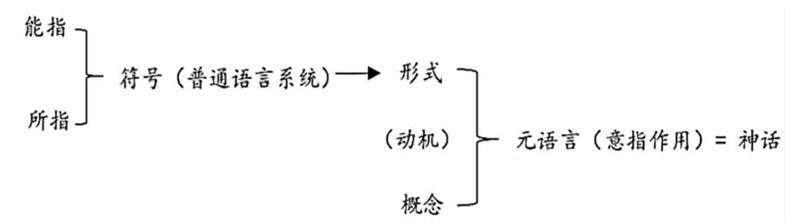

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 神话学介入“文明连续性”命题的理论与实践

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 神话学介入“文明连续性”命题的理论与实践

-

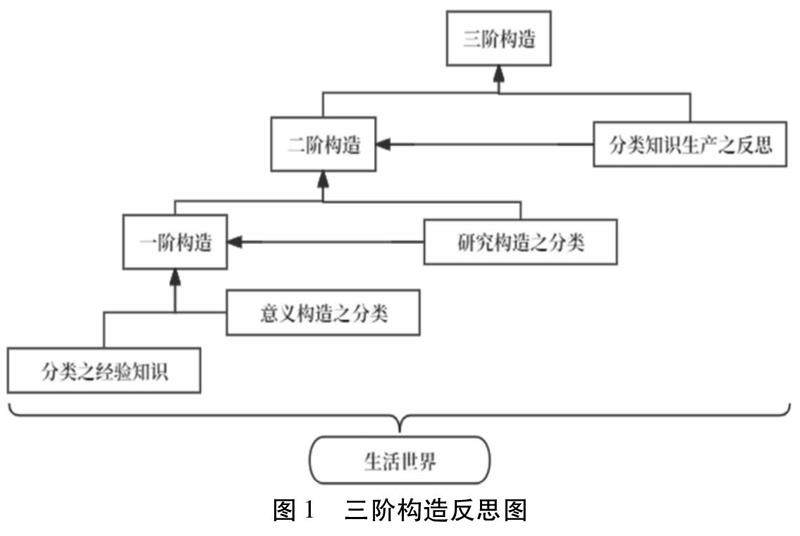

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 关系、结构与秩序:费孝通分类思想研究

构建中国特色哲学社会科学“三大体系” | 关系、结构与秩序:费孝通分类思想研究

-

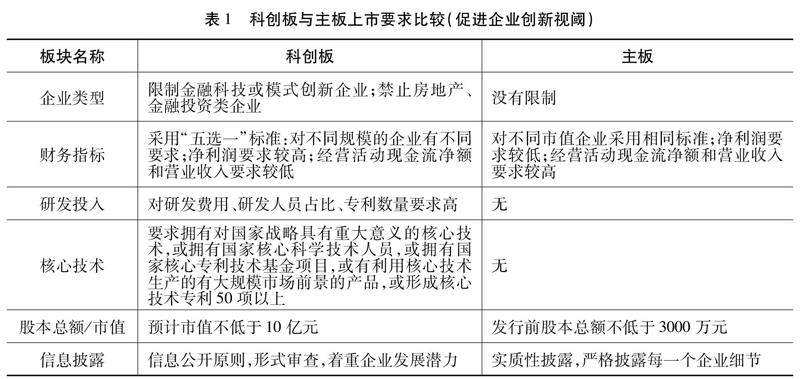

科技创新机理与实践 | 科创板提升了科技型企业创新能力吗?

科技创新机理与实践 | 科创板提升了科技型企业创新能力吗?

-

科技创新机理与实践 | 新型举国体制助推科技创新的实现机制:基于中国高铁发展的分析

科技创新机理与实践 | 新型举国体制助推科技创新的实现机制:基于中国高铁发展的分析

-

科技创新机理与实践 | 北魏孝文帝定民户籍及其对推进社会改革的影响

科技创新机理与实践 | 北魏孝文帝定民户籍及其对推进社会改革的影响

-

科技创新机理与实践 | 融汇经例的史学:刘知几史学思想视域中的《春秋》经传史观

科技创新机理与实践 | 融汇经例的史学:刘知几史学思想视域中的《春秋》经传史观

-

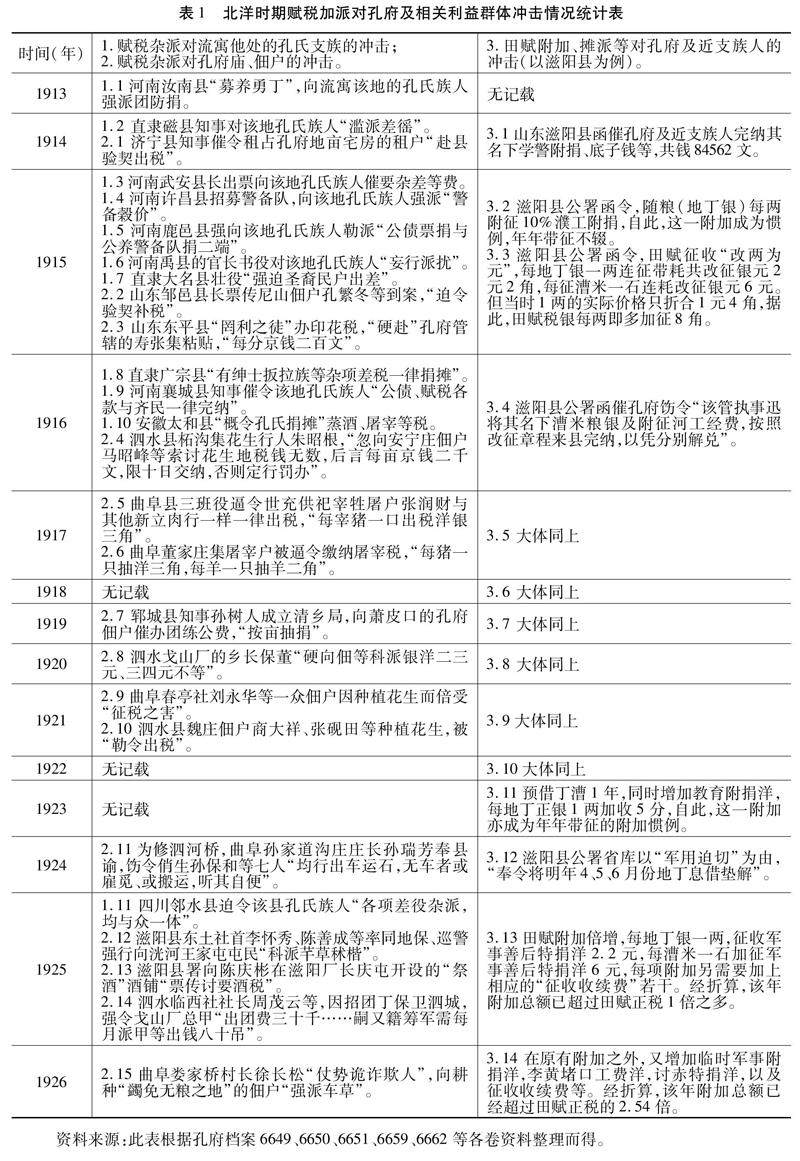

科技创新机理与实践 | 北洋时期赋税加派与孔府差徭优免权的终结

科技创新机理与实践 | 北洋时期赋税加派与孔府差徭优免权的终结

-

延安文艺研究 | “融”与“变”

延安文艺研究 | “融”与“变”

登录

登录