目录

快速导航-

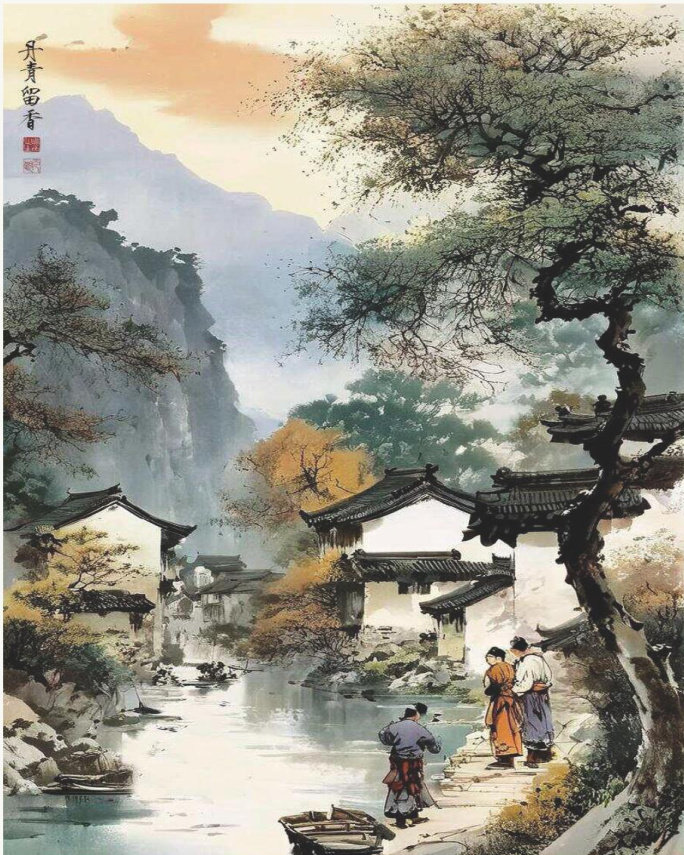

卷首语 | 往事如烟 未来可期

卷首语 | 往事如烟 未来可期

-

醉墨艺海 | 谁的影子

醉墨艺海 | 谁的影子

-

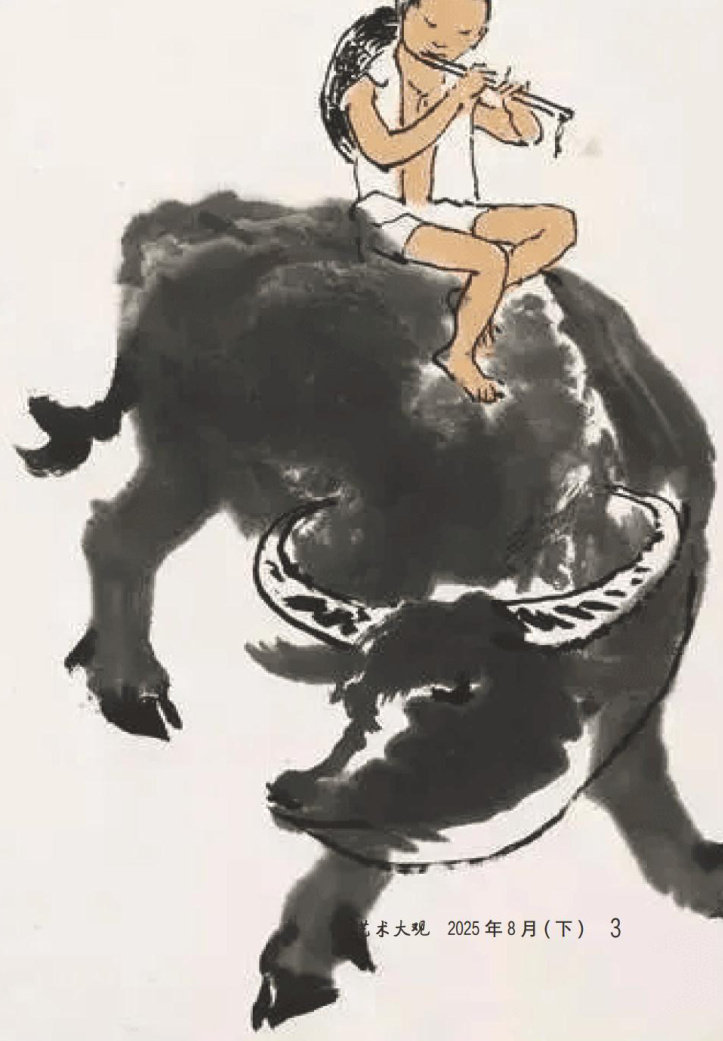

醉墨艺海 | 回味童年

醉墨艺海 | 回味童年

-

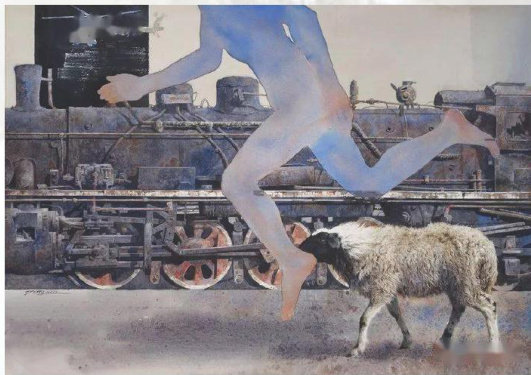

绚丽画彩 | 水彩画的肌理技法表达及其在作品创作中的应用

绚丽画彩 | 水彩画的肌理技法表达及其在作品创作中的应用

-

绚丽画彩 | 油画本土化

绚丽画彩 | 油画本土化

-

美术与设计 | 西方绘画中时间主题的视觉表现手法

美术与设计 | 西方绘画中时间主题的视觉表现手法

-

美术与设计 | 民间皮影艺术在平面设计中的运用

美术与设计 | 民间皮影艺术在平面设计中的运用

-

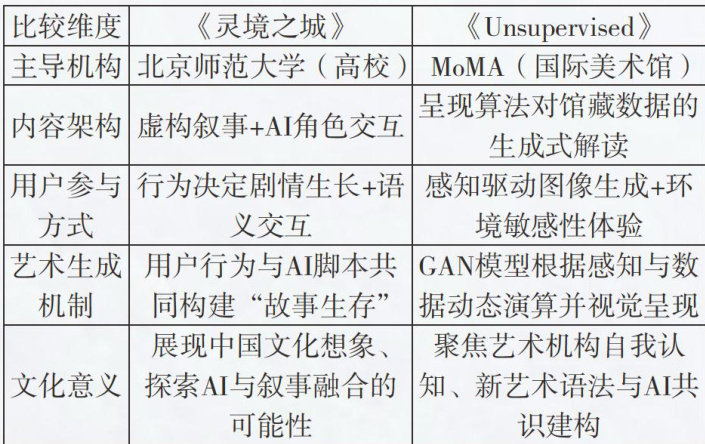

美术与设计 | 新媒体艺术赋能视觉传达设计:多元化创作方法与创新框架构建

美术与设计 | 新媒体艺术赋能视觉传达设计:多元化创作方法与创新框架构建

-

美术与设计 | 从材料到语言

美术与设计 | 从材料到语言

-

美术与设计 | 阿斯塔那墓葬出土织物朱红地连珠对马纹锦在文创图案设计中的应用

美术与设计 | 阿斯塔那墓葬出土织物朱红地连珠对马纹锦在文创图案设计中的应用

-

美术与设计 | 物质与思想的共生:综合材料绘画中材料叙事的实践探索与当代价值

美术与设计 | 物质与思想的共生:综合材料绘画中材料叙事的实践探索与当代价值

-

美术与设计 | 数字绘画工具对插画技法的重构与创新

美术与设计 | 数字绘画工具对插画技法的重构与创新

-

美术与设计 | 新疆哈萨克族刺绣艺术在纺织品图案中的创新设计

美术与设计 | 新疆哈萨克族刺绣艺术在纺织品图案中的创新设计

-

美术与设计 | 论“长者”绘本的设计创新与未来发展

美术与设计 | 论“长者”绘本的设计创新与未来发展

-

美术与设计 | 山西喀斯特地貌的“奇特性”对当代绘画创作题材创新的启示

美术与设计 | 山西喀斯特地貌的“奇特性”对当代绘画创作题材创新的启示

-

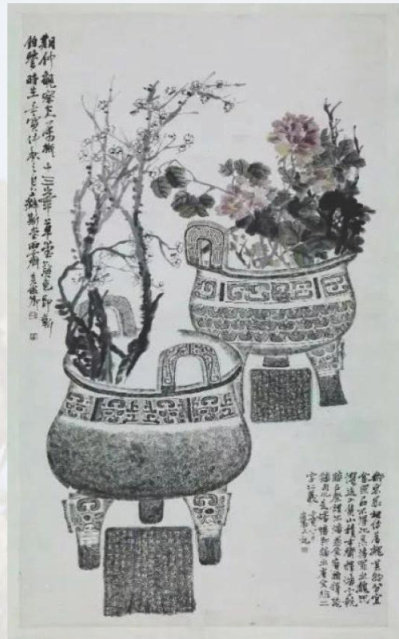

美术与设计 | 拼贴形式在国画中的实践运用

美术与设计 | 拼贴形式在国画中的实践运用

-

舞蹈与舞台 | 京剧梅派艺术的美学内涵及传承路径

舞蹈与舞台 | 京剧梅派艺术的美学内涵及传承路径

-

舞蹈与舞台 | 蒙古族舞蹈的审美意识

舞蹈与舞台 | 蒙古族舞蹈的审美意识

-

舞蹈与舞台 | 身体符号与文化记忆建构

舞蹈与舞台 | 身体符号与文化记忆建构

-

舞蹈与舞台 | 舞蹈表演中身体语言的符号学解读

舞蹈与舞台 | 舞蹈表演中身体语言的符号学解读

-

舞蹈与舞台 | 公众参与式光影艺术推广路径

舞蹈与舞台 | 公众参与式光影艺术推广路径

-

舞蹈与舞台 | 再媒介化:戏曲动态传播的范式重构与价值协同

舞蹈与舞台 | 再媒介化:戏曲动态传播的范式重构与价值协同

-

舞蹈与舞台 | 芭蕾基础训练对舞蹈专业生身体素质与表现力的影响

舞蹈与舞台 | 芭蕾基础训练对舞蹈专业生身体素质与表现力的影响

-

舞蹈与舞台 | 形式与内容在舞蹈创作中的表现与统一

舞蹈与舞台 | 形式与内容在舞蹈创作中的表现与统一

-

舞蹈与舞台 | 舞台技术与艺术表现的融合策略

舞蹈与舞台 | 舞台技术与艺术表现的融合策略

-

舞蹈与舞台 | 民族民间舞道具使用与身体发力方式的协同性

舞蹈与舞台 | 民族民间舞道具使用与身体发力方式的协同性

-

音乐律动 | 情感在音乐欣赏中的作用

音乐律动 | 情感在音乐欣赏中的作用

-

音乐律动 | 民族声乐作品《贵妃醉酒》对京剧《贵妃醉酒》的演唱借鉴

音乐律动 | 民族声乐作品《贵妃醉酒》对京剧《贵妃醉酒》的演唱借鉴

-

音乐律动 | 音乐表演美学视角下的音乐创作

音乐律动 | 音乐表演美学视角下的音乐创作

-

音乐律动 | 音乐审美构型与音乐意义获取的双向性

音乐律动 | 音乐审美构型与音乐意义获取的双向性

-

音乐律动 | “守正创新”视域下陕西地方打击乐的现代传承机制

音乐律动 | “守正创新”视域下陕西地方打击乐的现代传承机制

-

音乐律动 | 民族音乐元素融人现代音乐审美体系构建

音乐律动 | 民族音乐元素融人现代音乐审美体系构建

-

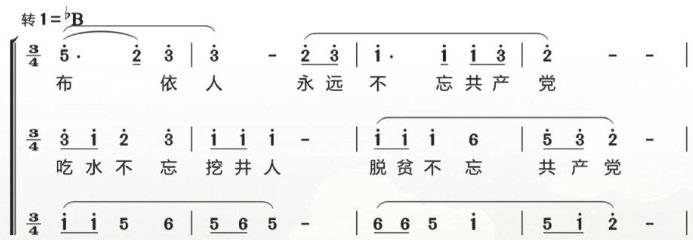

音乐律动 | 音乐艺术赋能乡村振兴个案研究

音乐律动 | 音乐艺术赋能乡村振兴个案研究

-

音乐律动 | “弦内之法”与“弦外之意”的辩证统

音乐律动 | “弦内之法”与“弦外之意”的辩证统

-

音乐律动 | 古诗词艺术歌曲《秋风词》的作品分析及演唱处理

音乐律动 | 古诗词艺术歌曲《秋风词》的作品分析及演唱处理

-

音乐律动 | 中西融合语境下二胡演奏风格的创新与坚守

音乐律动 | 中西融合语境下二胡演奏风格的创新与坚守

-

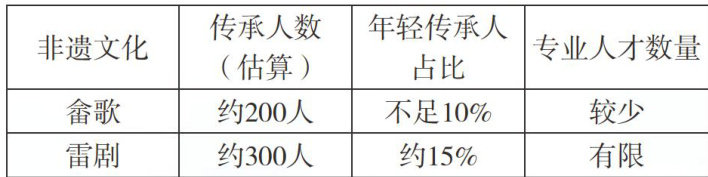

音乐律动 | 从“固态保护”到“可持续发展”

音乐律动 | 从“固态保护”到“可持续发展”

-

影视与数字化 | 人工智能赋能传统水墨动画新表达的路径

影视与数字化 | 人工智能赋能传统水墨动画新表达的路径

-

影视与数字化 | 数字艺术在虚拟现实场景中的应用与创新

影视与数字化 | 数字艺术在虚拟现实场景中的应用与创新

-

影视与数字化 | 复古与怀旧之辨:“梦核”影像中时间的真实维度

影视与数字化 | 复古与怀旧之辨:“梦核”影像中时间的真实维度

-

影视与数字化 | “微短剧+文旅”的沉浸式传播实践

影视与数字化 | “微短剧+文旅”的沉浸式传播实践

-

影视与数字化 | 空间生产视域下城市微空间艺术形象的建构与传播

影视与数字化 | 空间生产视域下城市微空间艺术形象的建构与传播

-

文化保护 | 大运河江苏段传统美术类非遗的创新设计策略

文化保护 | 大运河江苏段传统美术类非遗的创新设计策略

-

文化保护 | 襄阳优秀传统书画的数字化转化策略

文化保护 | 襄阳优秀传统书画的数字化转化策略

-

文化保护 | 辽宁凌源皮影的数字化传承与创新应用

文化保护 | 辽宁凌源皮影的数字化传承与创新应用

-

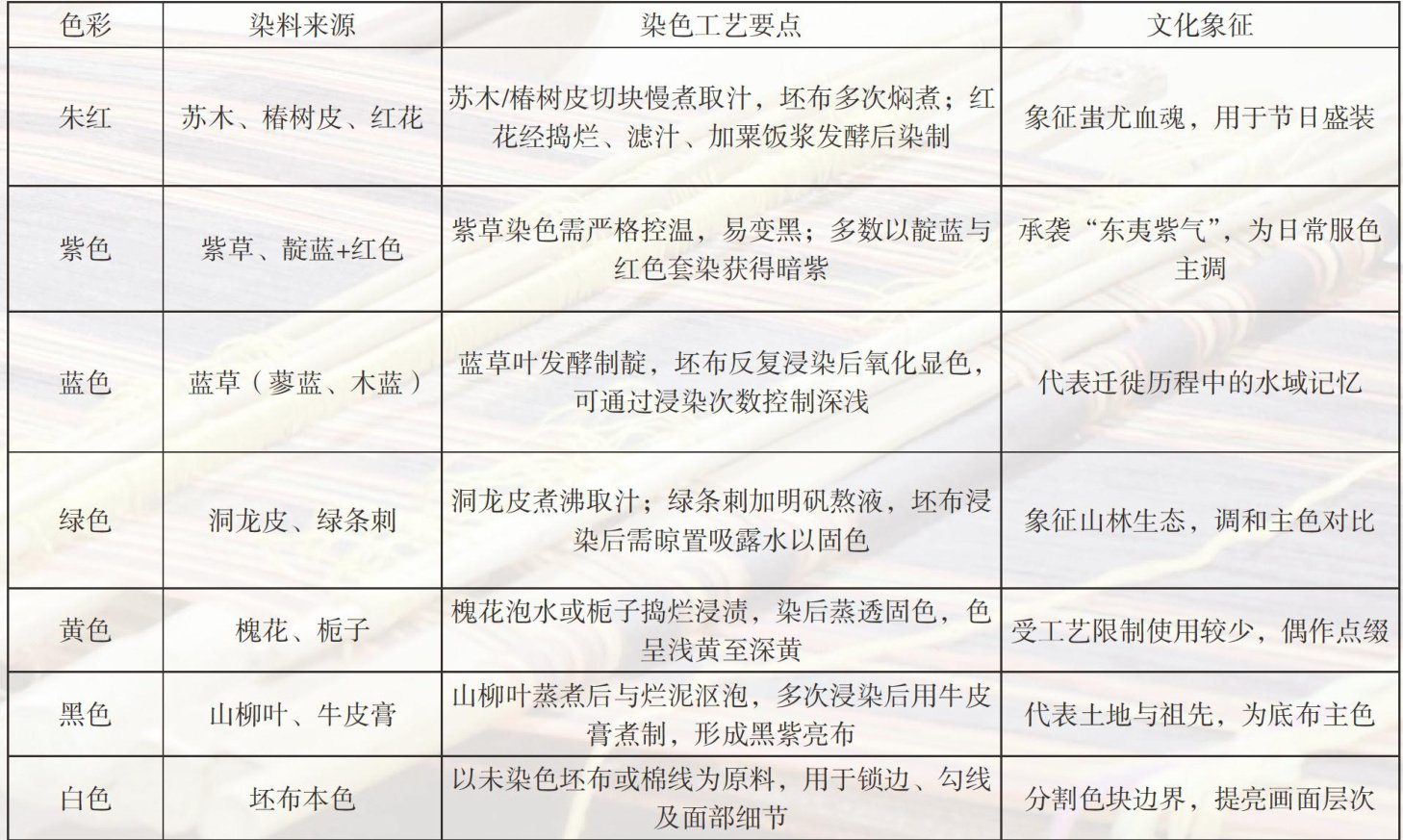

文化保护 | 苗绣彩章

文化保护 | 苗绣彩章

-

文化保护 | 乾隆朝外销瓷纹样的跨文化转译与重构

文化保护 | 乾隆朝外销瓷纹样的跨文化转译与重构

-

文化保护 | 数字技术赋能湖湘非遗文化传承与创新发展

文化保护 | 数字技术赋能湖湘非遗文化传承与创新发展

-

文化保护 | 文旅融合背景下开封非遗IP设计策略

文化保护 | 文旅融合背景下开封非遗IP设计策略

-

文化保护 | 艺术乡建视角下观光农业景观建设策略

文化保护 | 艺术乡建视角下观光农业景观建设策略

-

文化保护 | 非遗文化的融合与创新

文化保护 | 非遗文化的融合与创新

-

文化保护 | 文化生态视域下国家级郎庄面塑艺术的传承与保护

文化保护 | 文化生态视域下国家级郎庄面塑艺术的传承与保护

-

艺教论坛 | 音乐表演专业设置舞台主持课程的实践

艺教论坛 | 音乐表演专业设置舞台主持课程的实践

-

艺教论坛 | 沉浸式智能教学环境中的现代芭蕾创作范式重构

艺教论坛 | 沉浸式智能教学环境中的现代芭蕾创作范式重构

-

艺教论坛 | 基于广西方言民歌的中职音乐“教学演创赛”一体化教学模式实践

艺教论坛 | 基于广西方言民歌的中职音乐“教学演创赛”一体化教学模式实践

-

艺教论坛 | 钢琴演奏教育中的自由模式

艺教论坛 | 钢琴演奏教育中的自由模式

-

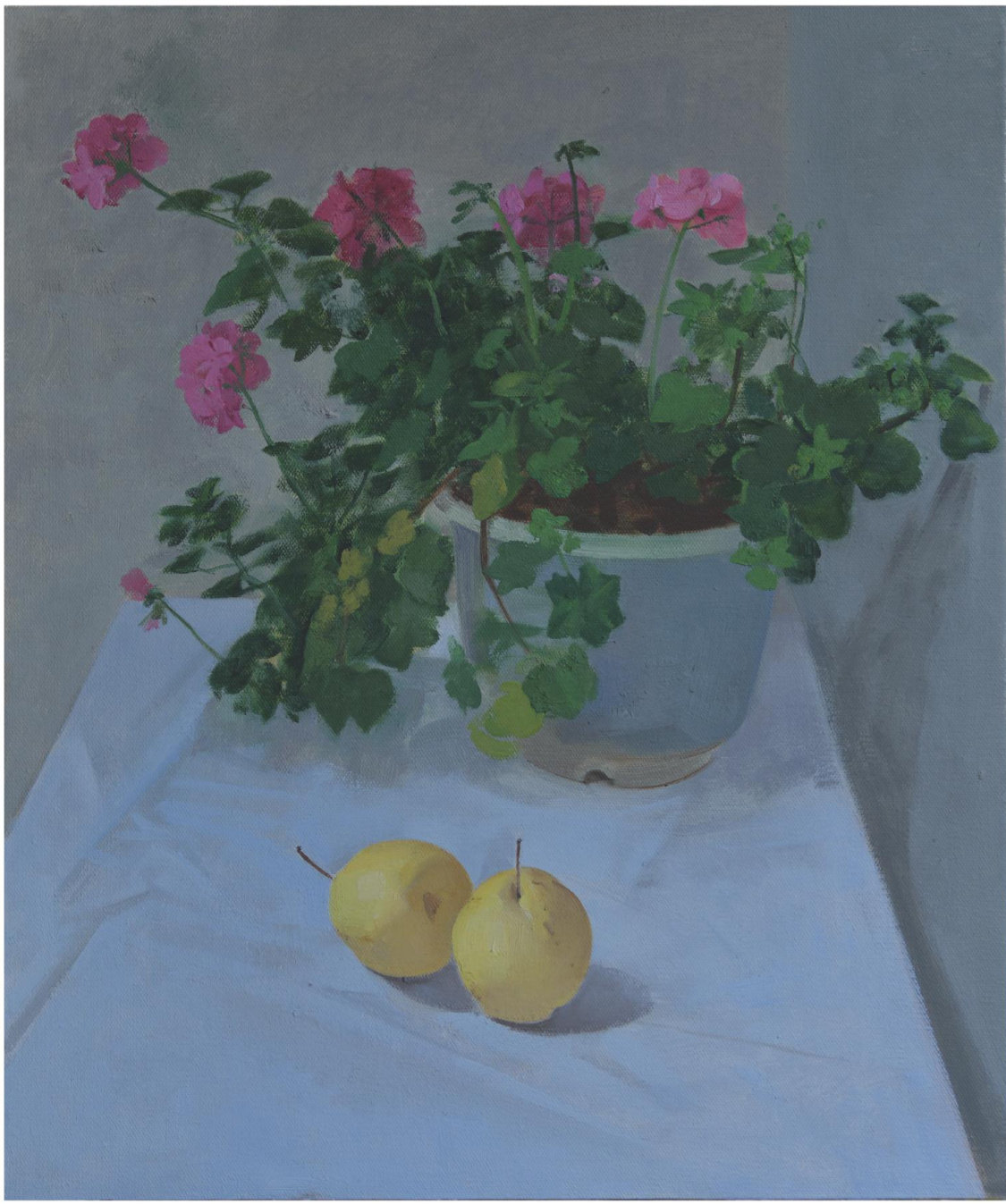

佳作赏析 | 《静物》布面油画

佳作赏析 | 《静物》布面油画

-

佳作赏析 | 《云栖芳泽》园林设计

佳作赏析 | 《云栖芳泽》园林设计

-

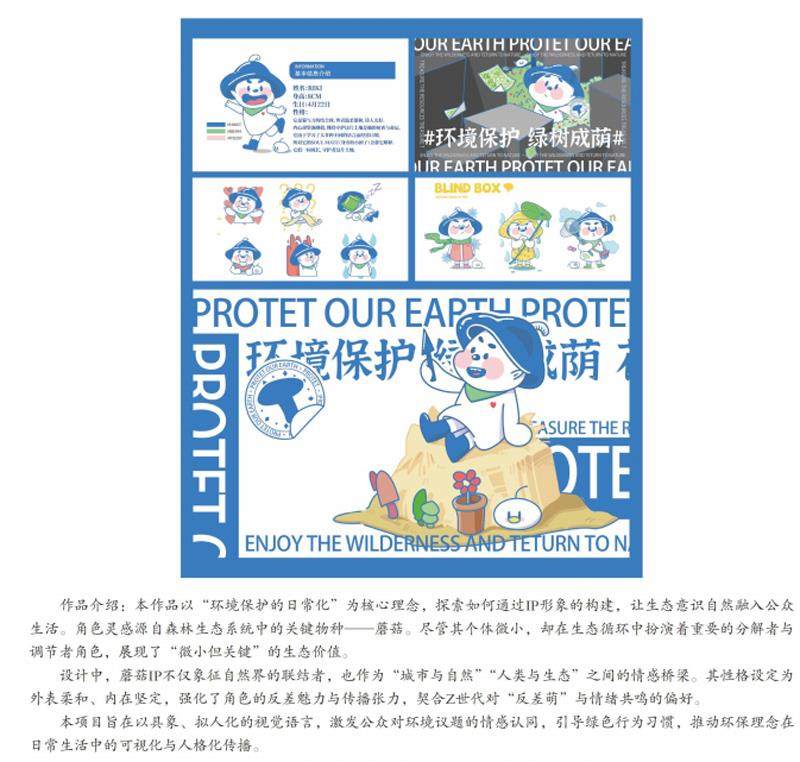

佳作赏析 | 《蘑菇riki》城市环保品牌IP设计

佳作赏析 | 《蘑菇riki》城市环保品牌IP设计

-

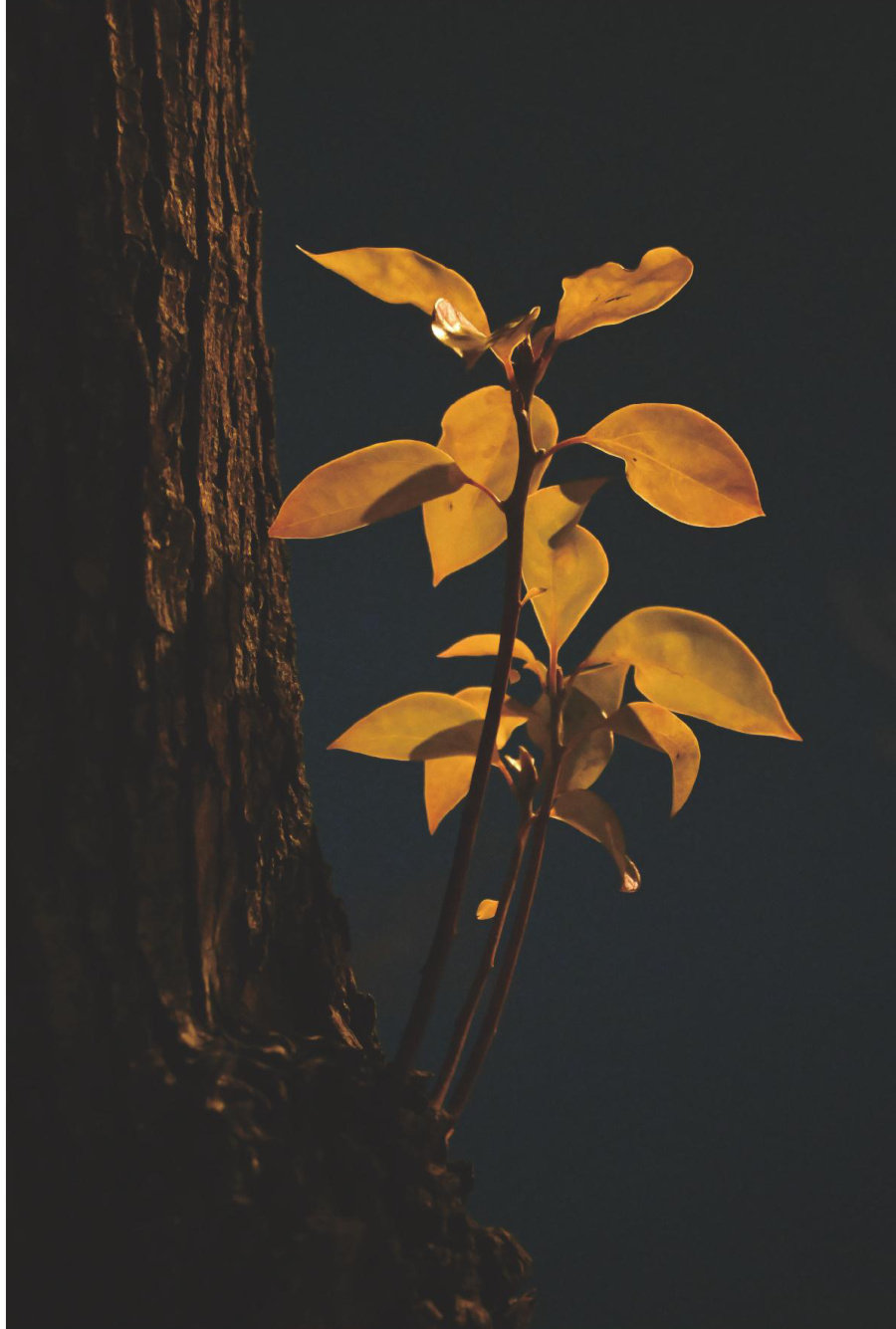

佳作赏析 | 《静谧》摄影

佳作赏析 | 《静谧》摄影

-

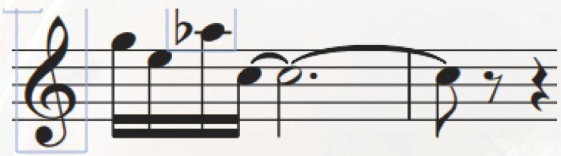

佳作赏析 | 《多一点》乐谱

佳作赏析 | 《多一点》乐谱

过往期刊

更多-

艺术大观

2025年26期 -

艺术大观

2025年25期 -

艺术大观

2025年24期 -

艺术大观

2025年23期 -

艺术大观

2025年22期 -

艺术大观

2025年21期 -

艺术大观

2025年20期 -

艺术大观

2025年19期 -

艺术大观

2025年18期 -

艺术大观

2025年17期 -

艺术大观

2025年16期 -

艺术大观

2025年15期 -

艺术大观

2025年14期 -

艺术大观

2025年13期 -

艺术大观

2025年12期 -

艺术大观

2025年11期 -

艺术大观

2025年10期 -

艺术大观

2025年09期 -

艺术大观

2025年08期 -

艺术大观

2025年07期 -

艺术大观

2025年06期 -

艺术大观

2025年05期 -

艺术大观

2025年04期 -

艺术大观

2025年03期 -

艺术大观

2025年02期 -

艺术大观

2025年01期

登录

登录