- 全部分类/

- 农业与职业/

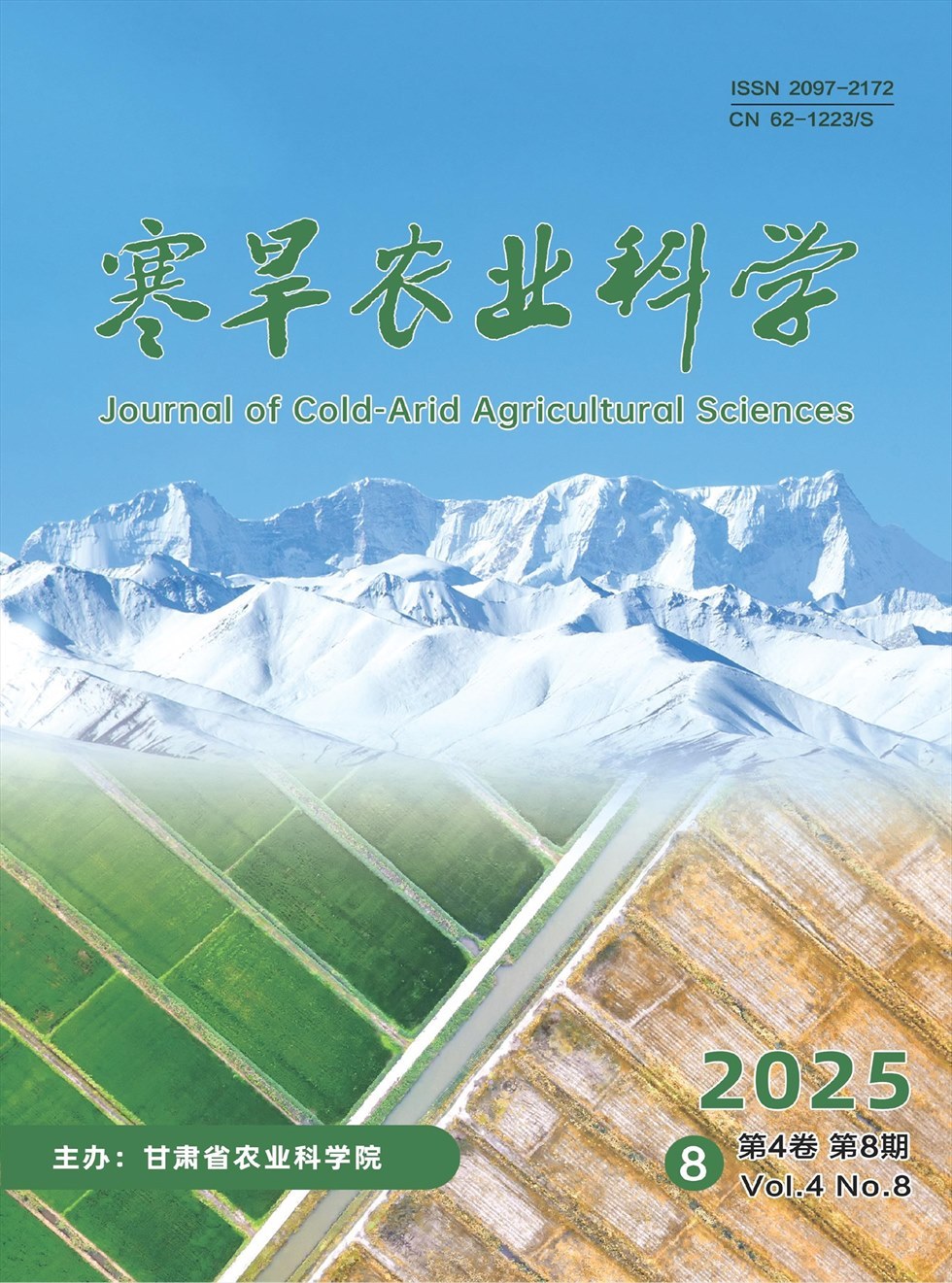

- 寒旱农业科学

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

专题论述 | 迭部县地方特色品种蕨麻猪的养殖现状及发展建议

专题论述 | 迭部县地方特色品种蕨麻猪的养殖现状及发展建议

-

专题论述 | 基于近红外光谱技术快速评定饲草营养价值研究进展

专题论述 | 基于近红外光谱技术快速评定饲草营养价值研究进展

-

专题论述 | 张夜市农产品产地冷链物流体系建设现状与发展建议

专题论述 | 张夜市农产品产地冷链物流体系建设现状与发展建议

-

旱地农业/节水农业 | 不同耕作方式对旱作区新修梯田土壤理化性质及马铃薯产量的影响

旱地农业/节水农业 | 不同耕作方式对旱作区新修梯田土壤理化性质及马铃薯产量的影响

-

旱地农业/节水农业 | 不同生物菌肥对河西绿洲灌区娃娃菜生理特性和产量的影响

旱地农业/节水农业 | 不同生物菌肥对河西绿洲灌区娃娃菜生理特性和产量的影响

-

遗传育种 | 抗旱高产冬小麦新品种豫农523选育报告

遗传育种 | 抗旱高产冬小麦新品种豫农523选育报告

-

遗传育种 | 棉花新品种陇棉16号选育报告

遗传育种 | 棉花新品种陇棉16号选育报告

-

遗传育种 | 基于因子分析的青稞新品系性状评价研究

遗传育种 | 基于因子分析的青稞新品系性状评价研究

-

耕作栽培/生理生化 | 不同浓度纳米二氧化硅材料对黄土高原苜蓿与高羊茅根系形态的影响

耕作栽培/生理生化 | 不同浓度纳米二氧化硅材料对黄土高原苜蓿与高羊茅根系形态的影响

-

耕作栽培/生理生化 | 透明质酸对苹果果实品质及产量的影响

耕作栽培/生理生化 | 透明质酸对苹果果实品质及产量的影响

-

耕作栽培/生理生化 | 赤峰市农业气候年景评估技术研究

耕作栽培/生理生化 | 赤峰市农业气候年景评估技术研究

-

土壤肥料/植物保护 | 施用腐殖酸对丹参生长及土壤理化性质的影响

土壤肥料/植物保护 | 施用腐殖酸对丹参生长及土壤理化性质的影响

-

土壤肥料/植物保护 | 吡唑醚菌酯与生物农药混配对小麦条锈病防控及增产效果评价

土壤肥料/植物保护 | 吡唑醚菌酯与生物农药混配对小麦条锈病防控及增产效果评价

-

土壤肥料/植物保护 | 不同添加料对羊粪堆肥腐熟进程及氨气和硫化氢释放量的影响

土壤肥料/植物保护 | 不同添加料对羊粪堆肥腐熟进程及氨气和硫化氢释放量的影响

-

实用技术与信息 | 陇东黄土丘陵区早熟马铃薯-粮饲兼用玉米一年两茬种植技术

实用技术与信息 | 陇东黄土丘陵区早熟马铃薯-粮饲兼用玉米一年两茬种植技术

-

实用技术与信息 | 小黑麦田间性状和品质特性评价标准

实用技术与信息 | 小黑麦田间性状和品质特性评价标准

HA处理苹果含糖量、可溶性固形物含量和维生素C含量均较大。相关性分析表明,单株产量与含糖量、维生素C含量及果实有机酸含量呈负相关,与单果重、可溶性固形物含量呈显著正相关性,与果实硬度、产值、折合产量呈极显著正相关性。主成分分析显示,提取特征值大于1的2个主成分,第1、2主成分的特征值分别为6.253、2.077,方差贡献率分别为 69.474% 人 23.073% ,累计方差贡献率分别达 69.474% 、 92.547% ,符合分析要求。综合排名得出,不同浓度的HA对苹果品质及产量的提高能力依次为HA浓度30.0、20.0、12.5、10.0、 0μmol/L 。因此, 30.0μmol/L 透明质酸对提高干旱条件下苹果的品质与产量的效果最佳。

HA处理苹果含糖量、可溶性固形物含量和维生素C含量均较大。相关性分析表明,单株产量与含糖量、维生素C含量及果实有机酸含量呈负相关,与单果重、可溶性固形物含量呈显著正相关性,与果实硬度、产值、折合产量呈极显著正相关性。主成分分析显示,提取特征值大于1的2个主成分,第1、2主成分的特征值分别为6.253、2.077,方差贡献率分别为 69.474% 人 23.073% ,累计方差贡献率分别达 69.474% 、 92.547% ,符合分析要求。综合排名得出,不同浓度的HA对苹果品质及产量的提高能力依次为HA浓度30.0、20.0、12.5、10.0、 0μmol/L 。因此, 30.0μmol/L 透明质酸对提高干旱条件下苹果的品质与产量的效果最佳。

登录

登录