目录

快速导航-

晚清民国专题 | 发萌动 芳泽流兹:关百益的学术与艺术一瞥

晚清民国专题 | 发萌动 芳泽流兹:关百益的学术与艺术一瞥

-

晚清民国专题 | 廉泉与文明书局碑帖出版刍议

晚清民国专题 | 廉泉与文明书局碑帖出版刍议

-

晚清民国专题 | 俞剑华书学观念探

晚清民国专题 | 俞剑华书学观念探

-

教育 | 张謇与黄炎培的书法教育观念对比研究

教育 | 张謇与黄炎培的书法教育观念对比研究

-

教育 | 从“去官学之弊”到援引碑学,晚清大梁书院教学制度的转型

教育 | 从“去官学之弊”到援引碑学,晚清大梁书院教学制度的转型

-

教育 | 20世纪高等书法教育之发轫

教育 | 20世纪高等书法教育之发轫

-

风采 | 古韵文心 含弘光大

风采 | 古韵文心 含弘光大

-

视野 | 挟海上风涛之气:苏轼岭海八年

视野 | 挟海上风涛之气:苏轼岭海八年

-

视野 | 书法之“味”的内涵及养成

视野 | 书法之“味”的内涵及养成

-

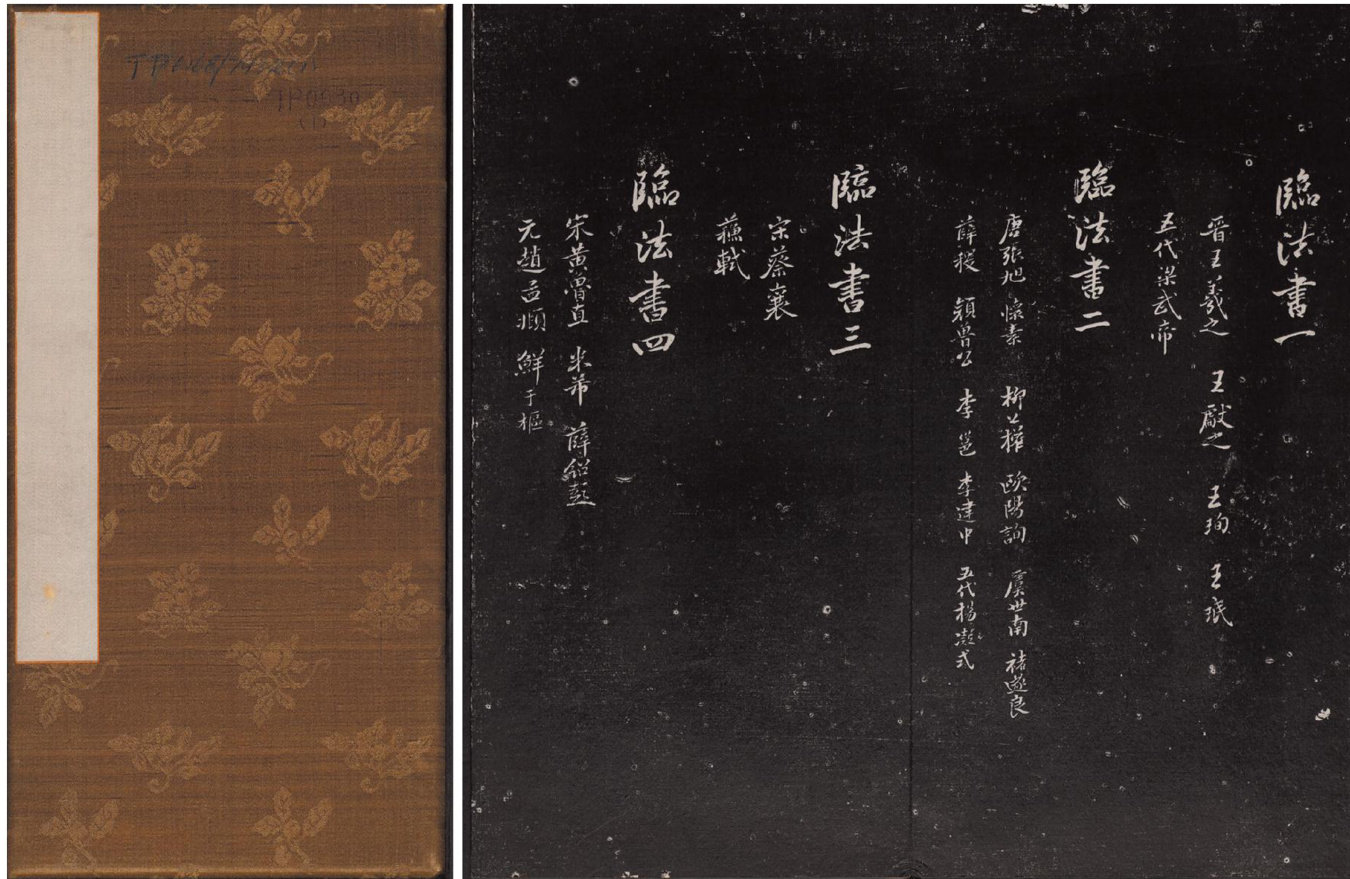

视野 | 哈佛燕京图书馆藏《紫竹山房临古法帖》考述

视野 | 哈佛燕京图书馆藏《紫竹山房临古法帖》考述

-

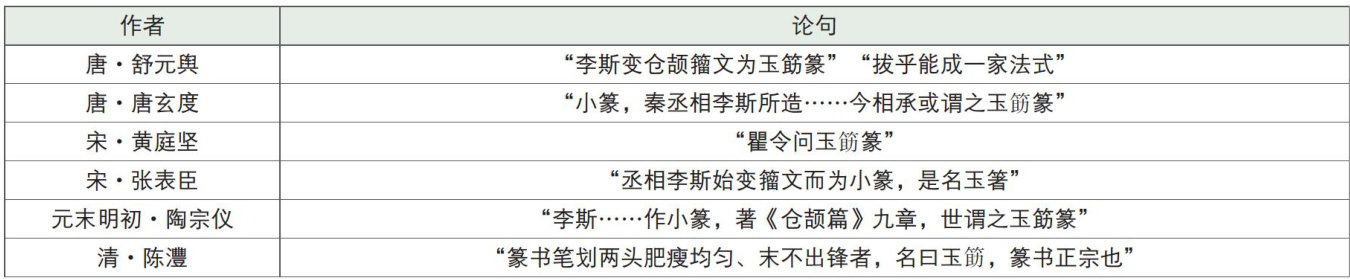

视野 | 篆法小变、后世行之

视野 | 篆法小变、后世行之

-

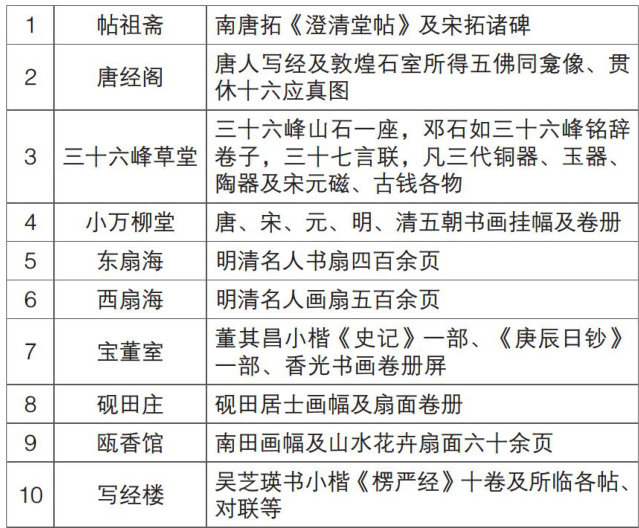

视野 | 施蛰存金石交游考略以河南地区为中心

视野 | 施蛰存金石交游考略以河南地区为中心

-

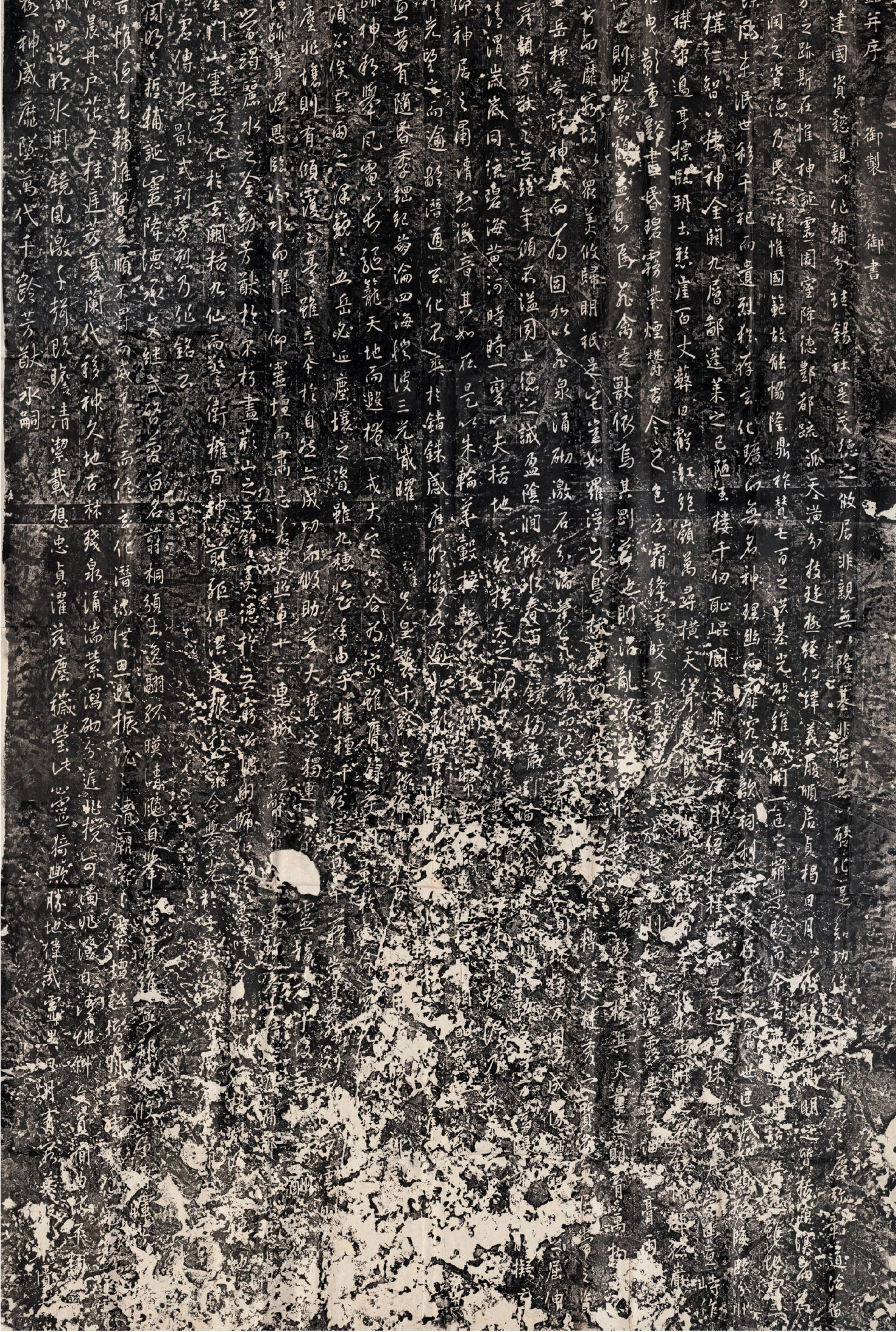

硕博论坛 | 《李元琮墓志》相关问题再讨论

硕博论坛 | 《李元琮墓志》相关问题再讨论

-

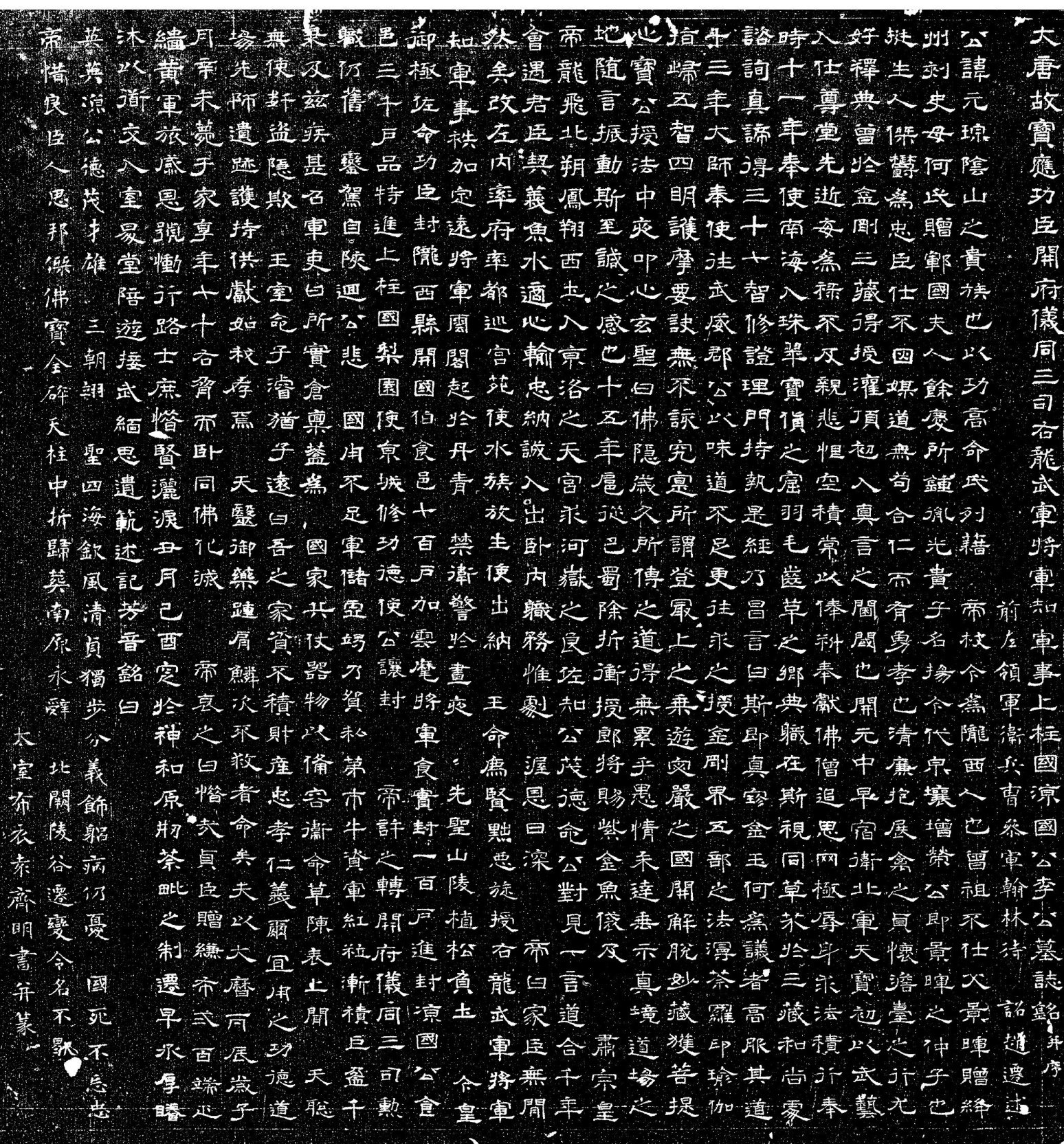

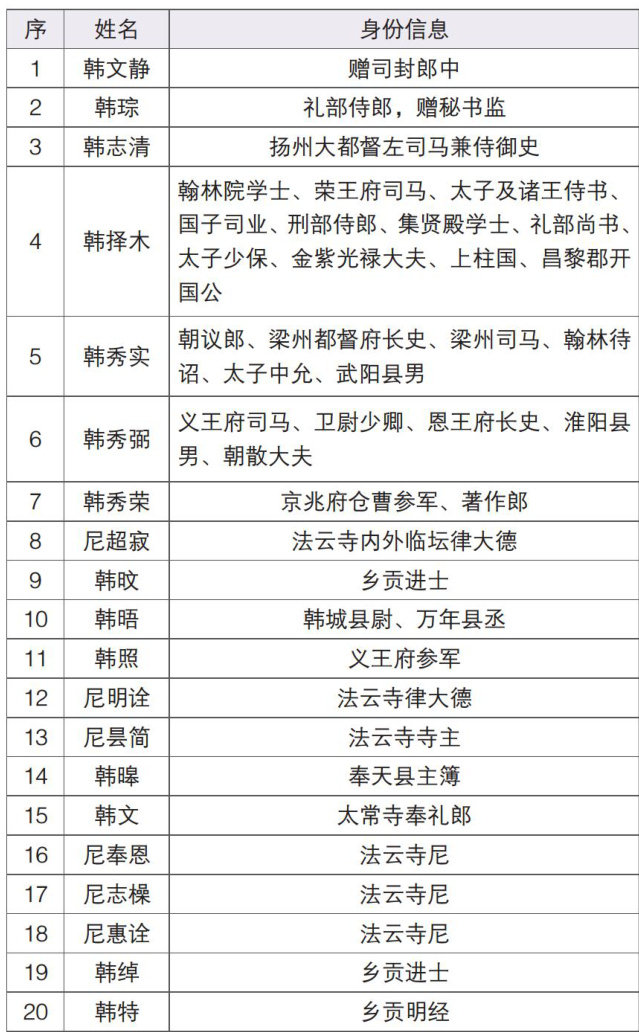

硕博论坛 | 由新见《韩滉墓志》再考韩择木家族世系及相关问题

硕博论坛 | 由新见《韩滉墓志》再考韩择木家族世系及相关问题

-

硕博论坛 | 从“风骨论”看初唐到盛唐诗书观念的转向

硕博论坛 | 从“风骨论”看初唐到盛唐诗书观念的转向

-

硕博论坛 | 苏轼“元和脚”考论

硕博论坛 | 苏轼“元和脚”考论

-

硕博论坛 | 漫有狂名满江海

硕博论坛 | 漫有狂名满江海

-

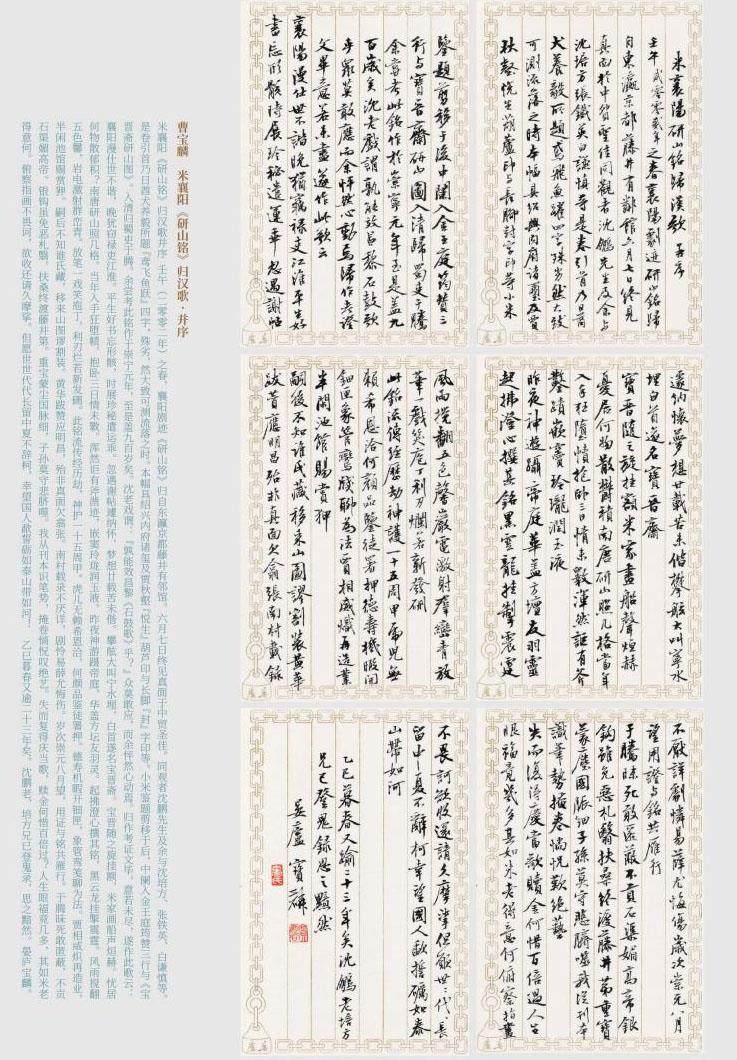

展厅 | [博学广识·中国当代书坛名家论书诗手扎展]选刊

展厅 | [博学广识·中国当代书坛名家论书诗手扎展]选刊

-

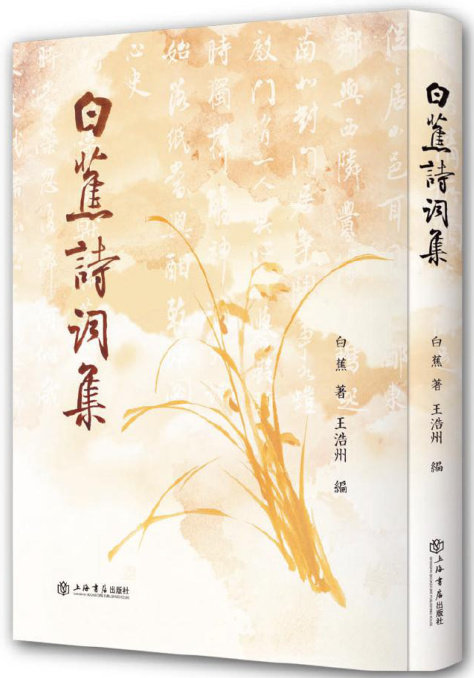

书评 | 赤子心,旷世才,率性诗读《白蕉诗词集》

书评 | 赤子心,旷世才,率性诗读《白蕉诗词集》

登录

登录