目录

快速导航-

评论 | 新物质主义视域下《野草在歌唱》中的物书写分析

评论 | 新物质主义视域下《野草在歌唱》中的物书写分析

-

评论 | 多丽丝·莱辛作品的女性形象解析

评论 | 多丽丝·莱辛作品的女性形象解析

-

评论 | 战争寓言的多维呈现:汉语言文学视域下《格尔尼卡》创伤记忆的美术表达

评论 | 战争寓言的多维呈现:汉语言文学视域下《格尔尼卡》创伤记忆的美术表达

-

评论 | 具身智能的叛离:论短篇小说《假人》中的技术僭越

评论 | 具身智能的叛离:论短篇小说《假人》中的技术僭越

-

评论 | 《儿童法案》中神经症焦虑的霍妮式解读

评论 | 《儿童法案》中神经症焦虑的霍妮式解读

-

评论 | 解构主义视角下《红字》中字母“A”对意义的逃逸

评论 | 解构主义视角下《红字》中字母“A”对意义的逃逸

-

评论 | 《克苏鲁神话》空间解读

评论 | 《克苏鲁神话》空间解读

-

评论 | 再探“娜拉”

评论 | 再探“娜拉”

-

评论 | 空虚·逃避·寻路

评论 | 空虚·逃避·寻路

-

评论 | 论曹禺《桥》的过渡意义

评论 | 论曹禺《桥》的过渡意义

-

评论 | 《骆驼祥子》:个人主义辨析与悲剧性本体

评论 | 《骆驼祥子》:个人主义辨析与悲剧性本体

-

评论 | 叙事自欺性:重审郁达夫“颓废”书写的现代性面向

评论 | 叙事自欺性:重审郁达夫“颓废”书写的现代性面向

-

传播 | 余华小说的“苦难诗学”叙事英语传播效果论析

传播 | 余华小说的“苦难诗学”叙事英语传播效果论析

-

研究 | 从改编理论看约翰·班维尔续写《一位女士的画像》

研究 | 从改编理论看约翰·班维尔续写《一位女士的画像》

-

研究 | 作为存在的诗:柯勒律治“诗学新神话”研究

研究 | 作为存在的诗:柯勒律治“诗学新神话”研究

-

研究 | 雅典帝国时期雅典与黑海地区粮食贸易研究

研究 | 雅典帝国时期雅典与黑海地区粮食贸易研究

-

研究 | “樱花”意象视角下《源氏物语》中紫姬的人物形象研究

研究 | “樱花”意象视角下《源氏物语》中紫姬的人物形象研究

-

研究 | 爱的实践本质与生存智慧

研究 | 爱的实践本质与生存智慧

-

研究 | 查礼文学交游研究述评

研究 | 查礼文学交游研究述评

-

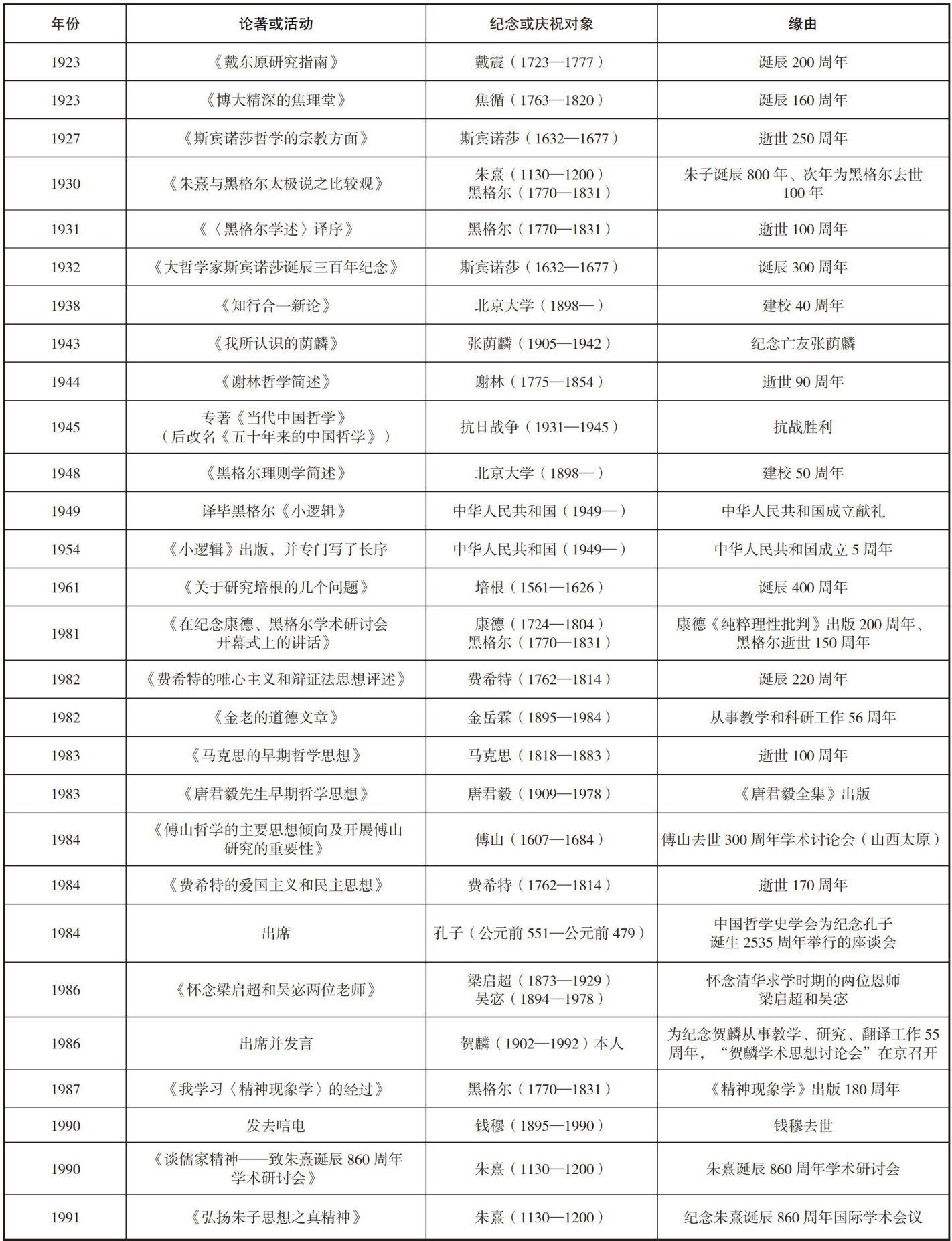

研究 | 略论贺麟伦理思想的“纪念”维度

研究 | 略论贺麟伦理思想的“纪念”维度

-

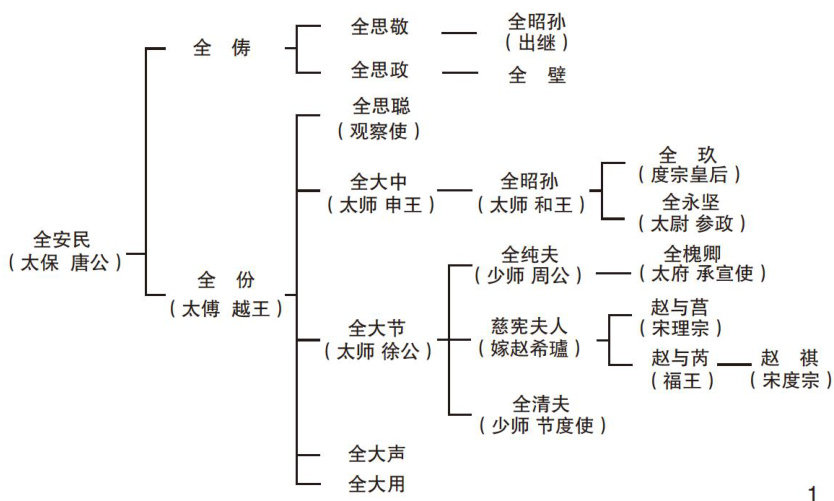

研究 | 湛江全氏始迁祖正奏实名考

研究 | 湛江全氏始迁祖正奏实名考

-

研究 | 从阅历、时代、身份三个维度看梁启超史学思想之构建

研究 | 从阅历、时代、身份三个维度看梁启超史学思想之构建

-

研究 | 仁学视域下对孔子君子人格之美的探究

研究 | 仁学视域下对孔子君子人格之美的探究

-

研究 | 《尚书》中的中国早期民本思想

研究 | 《尚书》中的中国早期民本思想

-

研究 | 地缘、业缘与趣缘:民初苏州籍报人小说家群体生成机制与文化实践

研究 | 地缘、业缘与趣缘:民初苏州籍报人小说家群体生成机制与文化实践

-

比较 | 《诗经》与萨福诗歌音乐性比较研究

比较 | 《诗经》与萨福诗歌音乐性比较研究

-

翻译 | 中国古典文学汉英机器翻译译后编辑研究

翻译 | 中国古典文学汉英机器翻译译后编辑研究

-

翻译 | 回译研究

翻译 | 回译研究

-

翻译 | 张培基《英译中国现代散文选》中的副文本研究

翻译 | 张培基《英译中国现代散文选》中的副文本研究

-

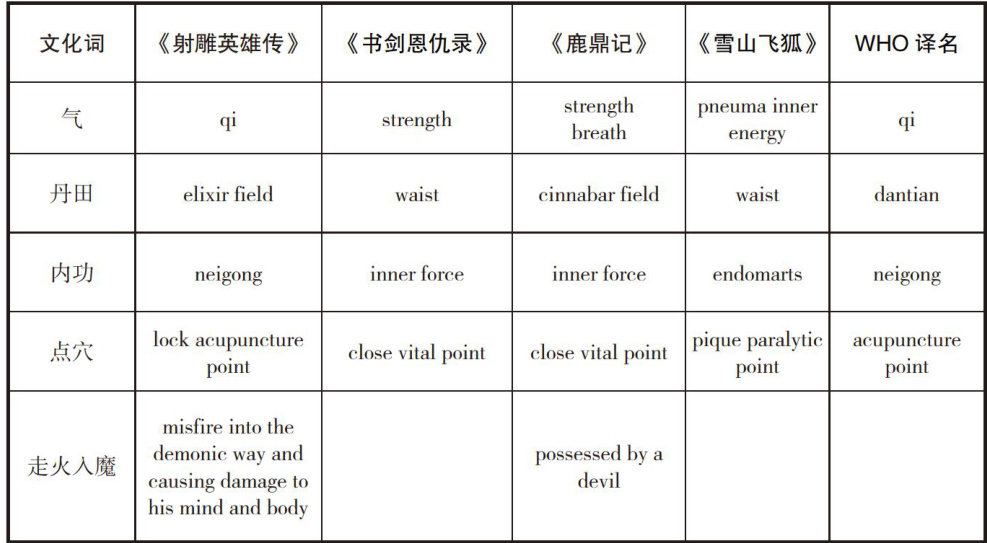

翻译 | 以武释医:英译金庸小说中的中医文化翻译研究

翻译 | 以武释医:英译金庸小说中的中医文化翻译研究

-

翻译 | 操纵理论视域下文旅外宣文本翻译策略研究

翻译 | 操纵理论视域下文旅外宣文本翻译策略研究

-

翻译 | 生态翻译学视域下人机翻译的三维转换策略对比

翻译 | 生态翻译学视域下人机翻译的三维转换策略对比

过往期刊

更多-

名家名作

2025年34期 -

名家名作

2025年33期 -

名家名作

2025年32期 -

名家名作

2025年31期 -

名家名作

2025年30期 -

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录