目录

快速导航-

| 学科升级与当代书法发展

| 学科升级与当代书法发展

-

评论 | 援诗人画,遥通心曲

评论 | 援诗人画,遥通心曲

-

评论 | “天人合一”理念下的中国山水画创作

评论 | “天人合一”理念下的中国山水画创作

-

评论 | 论工笔花鸟画的临摹、写生与创作

评论 | 论工笔花鸟画的临摹、写生与创作

-

评论 | 维米尔油画作品的艺术特点及隐喻性表达

评论 | 维米尔油画作品的艺术特点及隐喻性表达

-

专题 | 《孙温绘全本红楼梦》图文关系及绘画理念研究

专题 | 《孙温绘全本红楼梦》图文关系及绘画理念研究

-

专题 | 《孙温绘全本红楼梦》中的坐具形态研究

专题 | 《孙温绘全本红楼梦》中的坐具形态研究

-

专题 | 浅谈《红楼梦》中的美术构图叙事模式

专题 | 浅谈《红楼梦》中的美术构图叙事模式

-

研究 | 王羲之尺牍《得示帖》的技法研究

研究 | 王羲之尺牍《得示帖》的技法研究

-

研究 | 甲骨文书法的探索研究

研究 | 甲骨文书法的探索研究

-

研究 | 书文并美:乐山乌尤寺所存赵熙书迹探

研究 | 书文并美:乐山乌尤寺所存赵熙书迹探

-

研究 | 从碑学兴起看清代篆书复兴的文化动因

研究 | 从碑学兴起看清代篆书复兴的文化动因

-

研究 | 舟山摩崖石刻地域性特征及其成因试析

研究 | 舟山摩崖石刻地域性特征及其成因试析

-

研究 | 谈工笔画的形象趣味化与抒情表现性

研究 | 谈工笔画的形象趣味化与抒情表现性

-

研究 | 传统绘画色彩的文化内涵与艺术价值探究

研究 | 传统绘画色彩的文化内涵与艺术价值探究

-

研究 | 宗白华意境说在中国古代绘画中的表现

研究 | 宗白华意境说在中国古代绘画中的表现

-

研究 | 形式、精神与文化符号

研究 | 形式、精神与文化符号

-

研究 | 白羽平风景油画语言的形式与意蕴探析

研究 | 白羽平风景油画语言的形式与意蕴探析

-

研究 | 城市记忆视角下罗松油画的形式叙事研究

研究 | 城市记忆视角下罗松油画的形式叙事研究

-

研究 | 花山岩画符号在当代油画创作中的解构与视觉重构研究

研究 | 花山岩画符号在当代油画创作中的解构与视觉重构研究

-

研究 | 中外艺术史的差异与共同之处:中外叙事的跨维度比较

研究 | 中外艺术史的差异与共同之处:中外叙事的跨维度比较

-

研究 | 清代雍乾朝宫廷洋装像研究评述

研究 | 清代雍乾朝宫廷洋装像研究评述

-

研究 | 以潘诺夫斯基图像学方法论分析《维纳斯的诞生》和《春》

研究 | 以潘诺夫斯基图像学方法论分析《维纳斯的诞生》和《春》

-

研究 | 媒介物质性视阀下的图像解构

研究 | 媒介物质性视阀下的图像解构

-

创新 | 人工智能艺术浪潮对传统艺术的挑战与机遇

创新 | 人工智能艺术浪潮对传统艺术的挑战与机遇

-

创新 | 人工智能对美术创作的影响与展望

创新 | 人工智能对美术创作的影响与展望

-

创新 | 霍家山龙灯的形态解构与文化阐释

创新 | 霍家山龙灯的形态解构与文化阐释

-

创新 | 当代中国山水画发展中的创新变革

创新 | 当代中国山水画发展中的创新变革

-

创新 | 安徽地域文化在童谣插画中的创新表达

创新 | 安徽地域文化在童谣插画中的创新表达

-

创新 | 非遗题材广告摄影的视觉转译策略

创新 | 非遗题材广告摄影的视觉转译策略

-

融合 | 基于AI技术研究非遗鲁锦与西方抽象艺术图像的融合

融合 | 基于AI技术研究非遗鲁锦与西方抽象艺术图像的融合

过往期刊

更多-

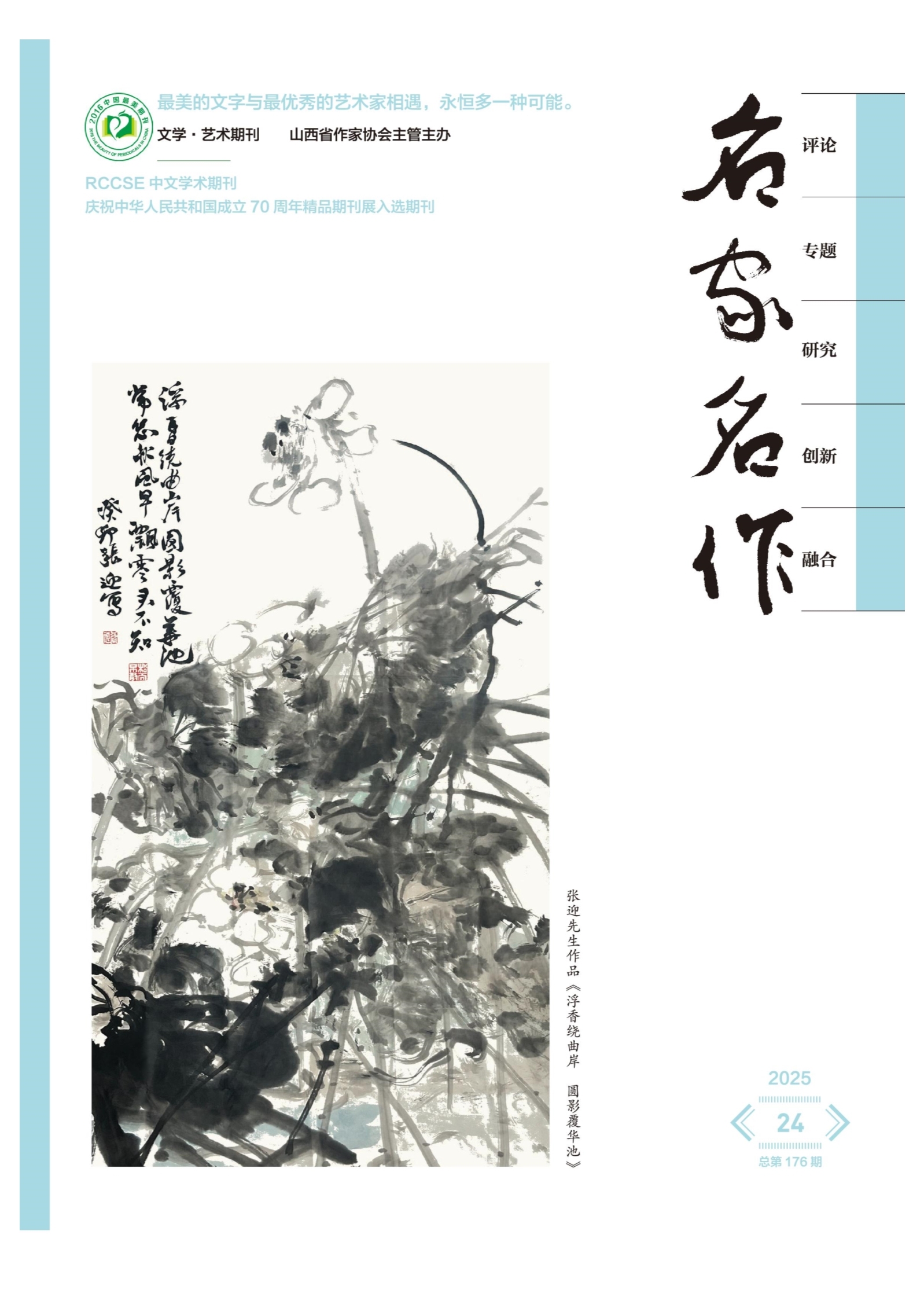

名家名作

2025年34期 -

名家名作

2025年33期 -

名家名作

2025年32期 -

名家名作

2025年31期 -

名家名作

2025年30期 -

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录