目录

快速导航-

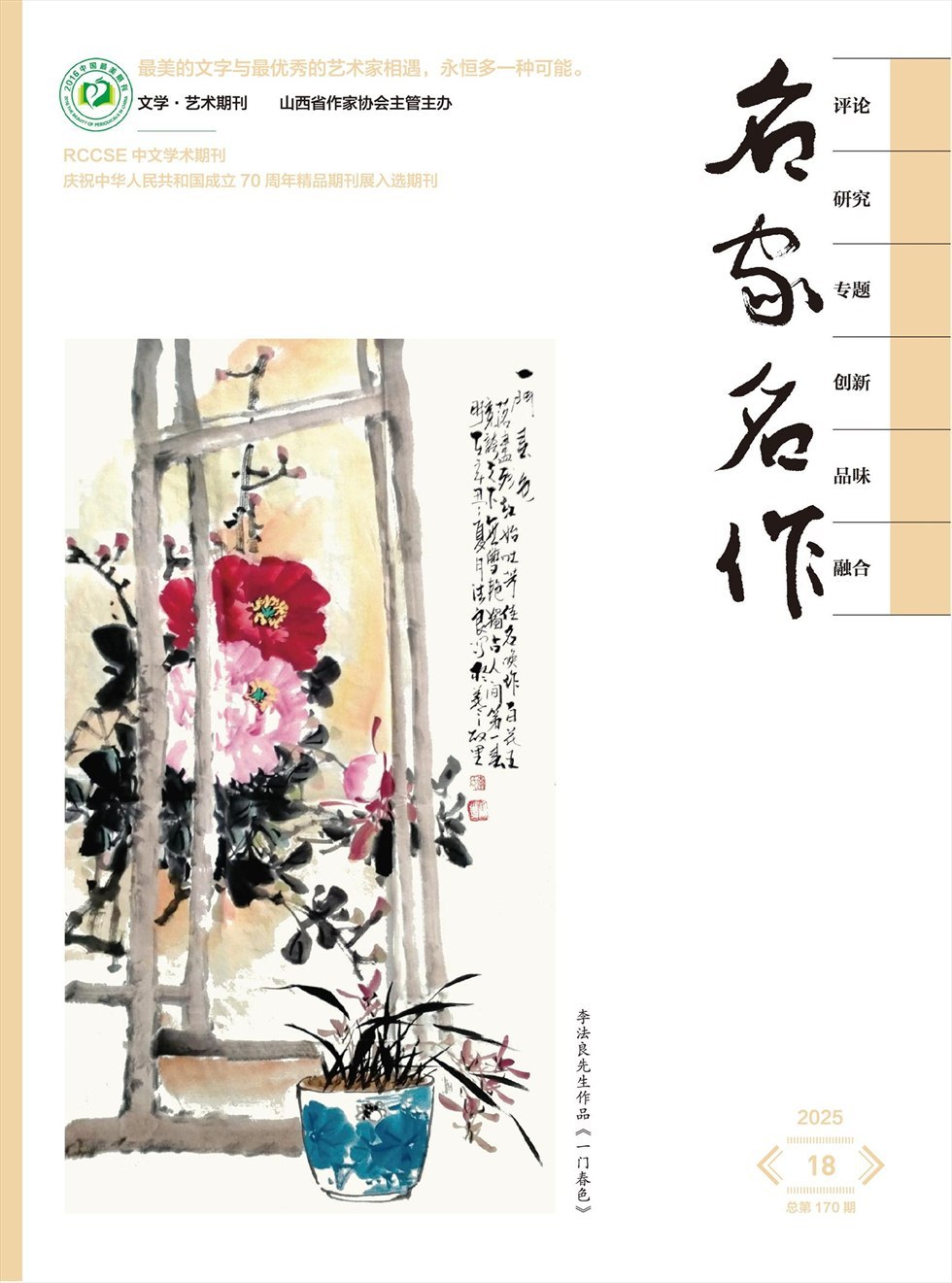

卷首 | 笔墨当时代 丹青照人心

卷首 | 笔墨当时代 丹青照人心

-

评论 | 庄子“游”思想视域下《历代名画记》 “自然观”的建构研究

评论 | 庄子“游”思想视域下《历代名画记》 “自然观”的建构研究

-

评论 | 金农书法中金石气的表现与成因

评论 | 金农书法中金石气的表现与成因

-

评论 | 论《林泉高致》的审美人格及其现代意义

评论 | 论《林泉高致》的审美人格及其现代意义

-

评论 | 江寒汀花鸟画艺术探析

评论 | 江寒汀花鸟画艺术探析

-

评论 | 林风眠仕女画中的继承与变革

评论 | 林风眠仕女画中的继承与变革

-

评论 | 从《画山水序》中体会山水画的“畅神”学说

评论 | 从《画山水序》中体会山水画的“畅神”学说

-

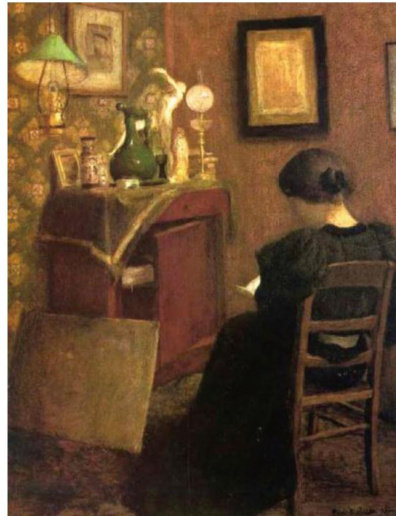

评论 | 人类情感的共通旨归:以有限的意象共鸣无限的情感

评论 | 人类情感的共通旨归:以有限的意象共鸣无限的情感

-

研究 | 中国画水墨发展研究

研究 | 中国画水墨发展研究

-

研究 | 当代中国画创新中的传统笔墨传承与发展策略

研究 | 当代中国画创新中的传统笔墨传承与发展策略

-

研究 | 中国写意花鸟画构图形式的新探索

研究 | 中国写意花鸟画构图形式的新探索

-

研究 | 李公麟的艺术境遇与北宋文化脉络

研究 | 李公麟的艺术境遇与北宋文化脉络

-

研究 | 融水苗族题材写意人物画的创作表现研究

研究 | 融水苗族题材写意人物画的创作表现研究

-

研究 | 当代水墨创作中汉字艺术的现代转型研究

研究 | 当代水墨创作中汉字艺术的现代转型研究

-

研究 | 克里姆特绘画笔触的嬗变探析

研究 | 克里姆特绘画笔触的嬗变探析

-

研究 | 对莫兰迪静物画中的符号象征与意义的探究

研究 | 对莫兰迪静物画中的符号象征与意义的探究

-

研究 | 数字媒介时代下绘画错觉的生成逻辑与审美价值檀变研究

研究 | 数字媒介时代下绘画错觉的生成逻辑与审美价值檀变研究

-

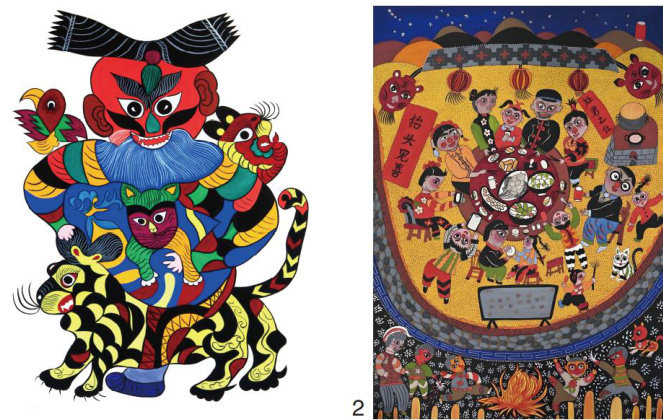

研究 | 陕北安塞农民画艺术特色分析

研究 | 陕北安塞农民画艺术特色分析

-

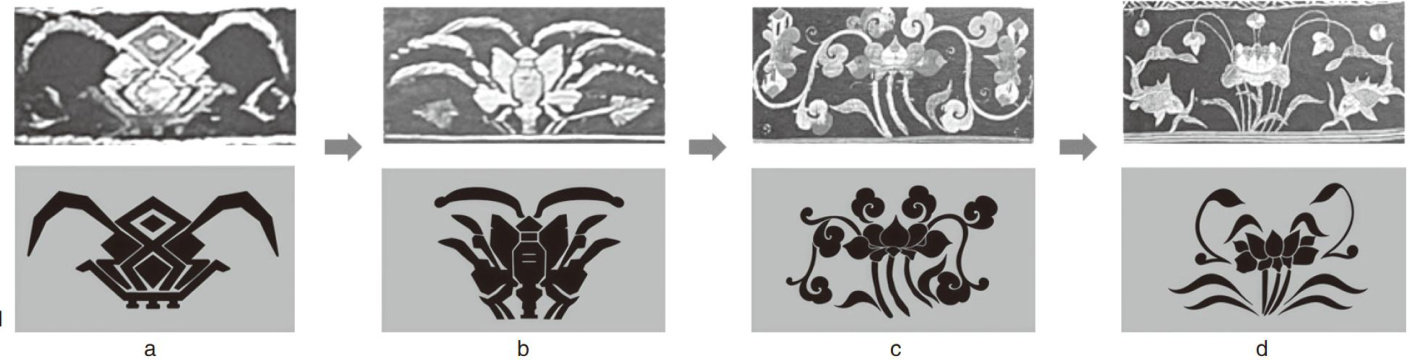

研究 | 民族文化融合视域下的海南黎族龙被图形演变研究

研究 | 民族文化融合视域下的海南黎族龙被图形演变研究

-

研究 | 当代摄影中中国传统美学的传承与转化

研究 | 当代摄影中中国传统美学的传承与转化

-

研究 | 亨利·马蒂斯艺术风格演化中的色彩功能与象征意义研究

研究 | 亨利·马蒂斯艺术风格演化中的色彩功能与象征意义研究

-

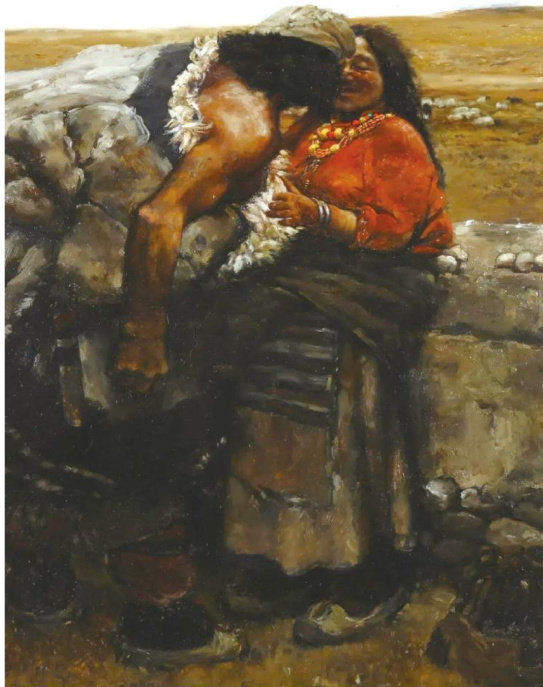

研究 | 民族元素对中国油画发展的影响

研究 | 民族元素对中国油画发展的影响

-

专题 | 钦州三娘湾地域性特征在油画创作中的表现

专题 | 钦州三娘湾地域性特征在油画创作中的表现

-

专题 | “侗寨印象”:油画创作中三江侗寨木楼的光影重塑

专题 | “侗寨印象”:油画创作中三江侗寨木楼的光影重塑

-

专题 | 黑龙江冰雪油画的“黑土美学”

专题 | 黑龙江冰雪油画的“黑土美学”

-

专题 | 油画创作中对现实题材的发掘与呈现

专题 | 油画创作中对现实题材的发掘与呈现

-

创新 | 从簪花爆火出圈看非遗在新生代群体中的多维沉浸式传播方式

创新 | 从簪花爆火出圈看非遗在新生代群体中的多维沉浸式传播方式

-

创新 | 虚拟现实技术(VR)在敦煌壁画数字化传播中的应用研究

创新 | 虚拟现实技术(VR)在敦煌壁画数字化传播中的应用研究

-

创新 | 云上花瑶:挑花艺术数字化保护与产业化研究

创新 | 云上花瑶:挑花艺术数字化保护与产业化研究

-

创新 | 晚清书法在吴昌硕影响下的发展与创新

创新 | 晚清书法在吴昌硕影响下的发展与创新

-

品味 | 以古求新铸新风

品味 | 以古求新铸新风

-

融合 | 对人工智能与油画创作融合路径的思考

融合 | 对人工智能与油画创作融合路径的思考

-

融合 | 中西融合视角下的现代工笔人物画创作研究

融合 | 中西融合视角下的现代工笔人物画创作研究

过往期刊

更多-

名家名作

2025年34期 -

名家名作

2025年33期 -

名家名作

2025年32期 -

名家名作

2025年31期 -

名家名作

2025年30期 -

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录