目录

快速导航-

卷首语 | 在AI 时代写作,珍视更温暖的人性

卷首语 | 在AI 时代写作,珍视更温暖的人性

-

评论 | 侠义光辉与地方智慧

评论 | 侠义光辉与地方智慧

-

评论 | 自我伤痛体验下的逃离与回归

评论 | 自我伤痛体验下的逃离与回归

-

评论 | “跳”出书本的鲜活童年: 《淘气包马小跳系列》儿童形象剖析

评论 | “跳”出书本的鲜活童年: 《淘气包马小跳系列》儿童形象剖析

-

评论 | 满天星光,人生何如

评论 | 满天星光,人生何如

-

评论 | 《百年孤独》:后现代主义文学视域下的艺术解析

评论 | 《百年孤独》:后现代主义文学视域下的艺术解析

-

评论 | 论《规训与惩罚》中权力的变化

评论 | 论《规训与惩罚》中权力的变化

-

评论 | 生态批评视域下解读《德伯家的苔丝》

评论 | 生态批评视域下解读《德伯家的苔丝》

-

评论 | 《一盎司良药》中的叙事艺术与治愈主题:从痛苦到成长的旅程

评论 | 《一盎司良药》中的叙事艺术与治愈主题:从痛苦到成长的旅程

-

评论 | 中国诗性文化视角下的《美狄亚》新读

评论 | 中国诗性文化视角下的《美狄亚》新读

-

评论 | 《万尼亚舅舅》:人类心灵家园的追寻与重建

评论 | 《万尼亚舅舅》:人类心灵家园的追寻与重建

-

评论 | 21世纪以来东北城市中的徘徊者

评论 | 21世纪以来东北城市中的徘徊者

-

研究 | 初唐王绩边塞诗研究

研究 | 初唐王绩边塞诗研究

-

研究 | 论“兴于诗,立于礼,成于乐”命题的情理发展逻辑

研究 | 论“兴于诗,立于礼,成于乐”命题的情理发展逻辑

-

研究 | 从与民政策看先秦道法治国理念之异同

研究 | 从与民政策看先秦道法治国理念之异同

-

研究 | 北宋文人圈层倾轧与秦观词风的互文关系

研究 | 北宋文人圈层倾轧与秦观词风的互文关系

-

研究 | 以“无言”胜“有言”

研究 | 以“无言”胜“有言”

-

研究 | 《白鹿原》的语言风格及其形成原因

研究 | 《白鹿原》的语言风格及其形成原因

-

研究 | 诗形画意

研究 | 诗形画意

-

研究 | 以矛盾之“死”赎“心”之罪

研究 | 以矛盾之“死”赎“心”之罪

-

研究 | 《鬼父》中权力空间下的他者研究

研究 | 《鬼父》中权力空间下的他者研究

-

研究 | 新媒介文学视域下的审美解读

研究 | 新媒介文学视域下的审美解读

-

研究 | AI 文学文本的审美解读

研究 | AI 文学文本的审美解读

-

专题 | 父权制下的枷锁

专题 | 父权制下的枷锁

-

专题 | 痛苦与治愈

专题 | 痛苦与治愈

-

专题 | 女性话语权的丧失与建构

专题 | 女性话语权的丧失与建构

-

专题 | 论张恨水《啼笑因缘》中的女性困境

专题 | 论张恨水《啼笑因缘》中的女性困境

-

专题 | 丁玲对革命时期与新社会中女性个体困境的书写

专题 | 丁玲对革命时期与新社会中女性个体困境的书写

-

翻译 | 文化翻译观下《山乡巨变》中文化负载词英译策略研究

翻译 | 文化翻译观下《山乡巨变》中文化负载词英译策略研究

-

翻译 | 蒙娜·贝克叙事理论下本土文化叙事与翻译建构研究

翻译 | 蒙娜·贝克叙事理论下本土文化叙事与翻译建构研究

-

翻译 | 机器翻译与人工翻译对文学文本处理的对比分析

翻译 | 机器翻译与人工翻译对文学文本处理的对比分析

-

翻译 | 人工智能在江苏古典小说翻译中的应用

翻译 | 人工智能在江苏古典小说翻译中的应用

-

传承 | “互联网 +”背景下传承中华优秀传统文化的路径

传承 | “互联网 +”背景下传承中华优秀传统文化的路径

过往期刊

更多-

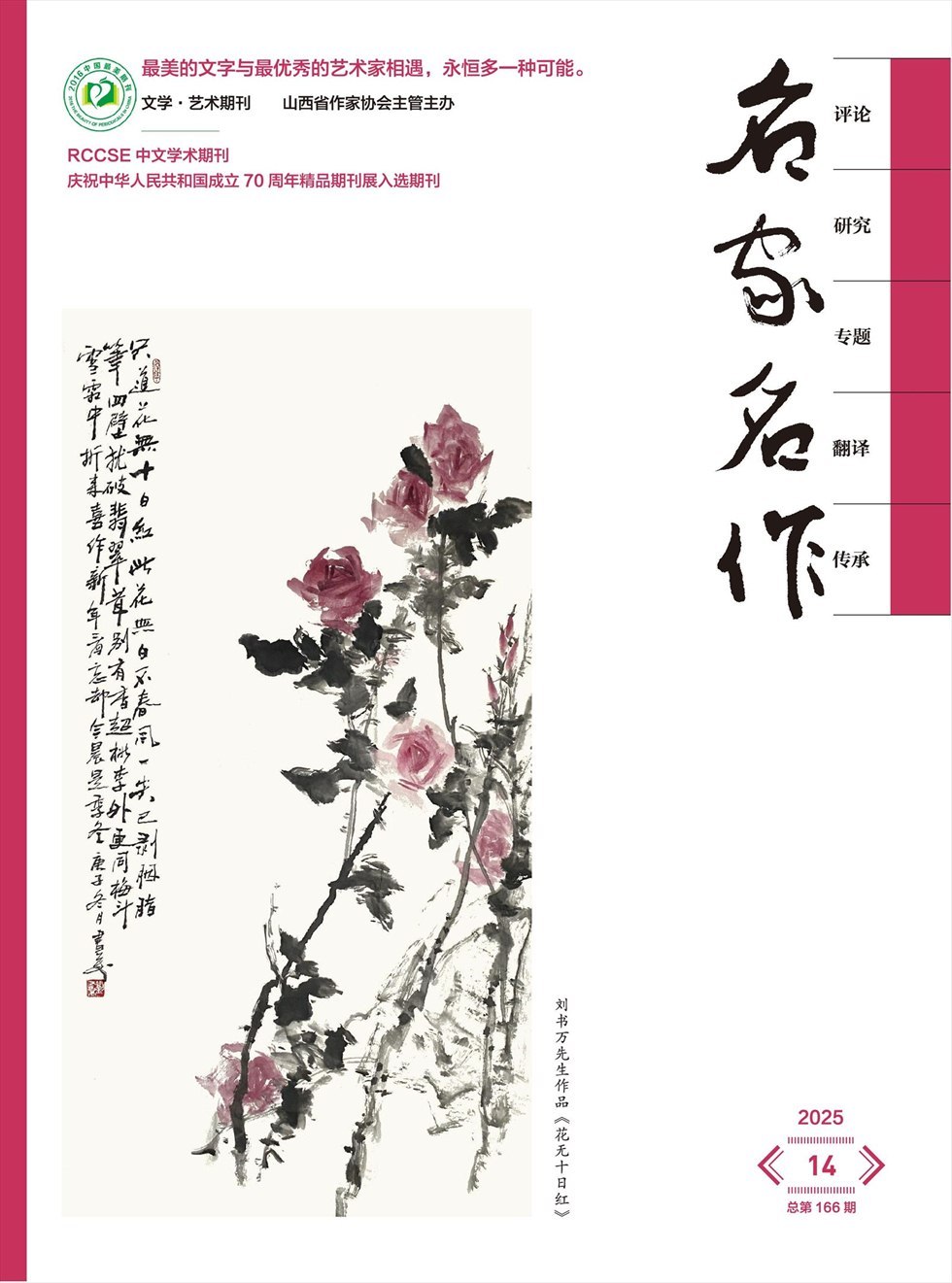

名家名作

2025年34期 -

名家名作

2025年33期 -

名家名作

2025年32期 -

名家名作

2025年31期 -

名家名作

2025年30期 -

名家名作

2025年29期 -

名家名作

2025年28期 -

名家名作

2025年27期 -

名家名作

2025年26期 -

名家名作

2025年25期 -

名家名作

2025年24期 -

名家名作

2025年23期 -

名家名作

2025年22期 -

名家名作

2025年21期 -

名家名作

2025年20期 -

名家名作

2025年19期 -

名家名作

2025年18期 -

名家名作

2025年17期 -

名家名作

2025年16期 -

名家名作

2025年15期 -

名家名作

2025年14期 -

名家名作

2025年13期 -

名家名作

2025年12期 -

名家名作

2025年11期 -

名家名作

2025年10期 -

名家名作

2025年09期 -

名家名作

2025年08期 -

名家名作

2025年07期 -

名家名作

2025年06期 -

名家名作

2025年05期 -

名家名作

2025年04期 -

名家名作

2025年03期 -

名家名作

2025年02期 -

名家名作

2025年01期

登录

登录