目录

快速导航-

基础研究 | 植物乳植杆菌和发酵温度对半发酵羊肉干风味品质形成的影响

基础研究 | 植物乳植杆菌和发酵温度对半发酵羊肉干风味品质形成的影响

-

基础研究 | 2-谷氨酰基化提高鸡肉蛋白酶解物的滋味及Caco-2细胞中的抗炎效果

基础研究 | 2-谷氨酰基化提高鸡肉蛋白酶解物的滋味及Caco-2细胞中的抗炎效果

-

基础研究 | 基于主成分分析的盐焗鸡综合品质评价模型构建

基础研究 | 基于主成分分析的盐焗鸡综合品质评价模型构建

-

基础研究 | 发酵乳杆菌后生元对肌原纤维蛋白结构和稳定性的影响

基础研究 | 发酵乳杆菌后生元对肌原纤维蛋白结构和稳定性的影响

-

加工工艺 | 不同复热方式对焙烤扇贝品质及风味的影响

加工工艺 | 不同复热方式对焙烤扇贝品质及风味的影响

-

加工工艺 | 传统腌制工艺对湘式腊肉风味及品质形成的影响

加工工艺 | 传统腌制工艺对湘式腊肉风味及品质形成的影响

-

加工工艺 | 不同热加工方式对牛蛙腿肉食用品质的影响

加工工艺 | 不同热加工方式对牛蛙腿肉食用品质的影响

-

质量安全 | 基于多元统计分析构建冷藏三文鱼新鲜度等级评价模型

质量安全 | 基于多元统计分析构建冷藏三文鱼新鲜度等级评价模型

-

专题论述 | 羊肉中胆固醇合成及调控机制研究进展

专题论述 | 羊肉中胆固醇合成及调控机制研究进展

-

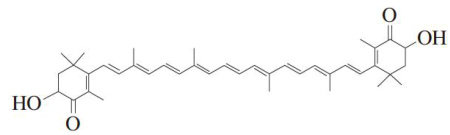

专题论述 | 虾青素生物利用度的影响因素及其改善方法研究进展

专题论述 | 虾青素生物利用度的影响因素及其改善方法研究进展

的大分子蛋白质相对含量下降,而分子质量 <1kDa 的肽相对含量明显增加。经y-谷氨酰基化后,C2中的游离氨基酸含量( 145.00mg/g )显著低于C1( 208.30mg/g )( P<0.05 ),消耗的氨基酸转化为y-谷氨酰肽,包括11个γ-[Glu]n -AA( n=1 或2)和9个 γ -Glu-AA-AA。在Caco-2细胞模型中,添加 10mg/mL 的C1、C2能显著下调促炎因子表达水平 (P<0.05) ),且C2的抗炎效果优于C1,说明C1和C2均对炎症刺激反应有缓和作用,而后者效果更为显著。

的大分子蛋白质相对含量下降,而分子质量 <1kDa 的肽相对含量明显增加。经y-谷氨酰基化后,C2中的游离氨基酸含量( 145.00mg/g )显著低于C1( 208.30mg/g )( P<0.05 ),消耗的氨基酸转化为y-谷氨酰肽,包括11个γ-[Glu]n -AA( n=1 或2)和9个 γ -Glu-AA-AA。在Caco-2细胞模型中,添加 10mg/mL 的C1、C2能显著下调促炎因子表达水平 (P<0.05) ),且C2的抗炎效果优于C1,说明C1和C2均对炎症刺激反应有缓和作用,而后者效果更为显著。 、烤制

、烤制  、炸制 3min 的条件分别处理蛙腿肉,得到热加工样品,测定其加工得率、基本营养成分含量、色泽、感官品质、质构特性、水分分布和挥发性风味物质种类及含量,同时测定体外模拟消化特性。结果:经热加工处理,炸制组的蛋白质和脂肪质量分数最高,分别为 26.12% 和5.53% ;烤制组和炸制组硬度较高,煮制和烤制工艺更易使蛙腿肉中水分流失;热加工处理会减少挥发性物质种类并降低蛙腿肉消化率。结论:煮制和蒸制更适合作为蛙腿肉的热加工方式,可在获得更佳风味的前提下更好地保留蛙腿肉高蛋白、低脂肪的营养特性和滑嫩口感。

、炸制 3min 的条件分别处理蛙腿肉,得到热加工样品,测定其加工得率、基本营养成分含量、色泽、感官品质、质构特性、水分分布和挥发性风味物质种类及含量,同时测定体外模拟消化特性。结果:经热加工处理,炸制组的蛋白质和脂肪质量分数最高,分别为 26.12% 和5.53% ;烤制组和炸制组硬度较高,煮制和烤制工艺更易使蛙腿肉中水分流失;热加工处理会减少挥发性物质种类并降低蛙腿肉消化率。结论:煮制和蒸制更适合作为蛙腿肉的热加工方式,可在获得更佳风味的前提下更好地保留蛙腿肉高蛋白、低脂肪的营养特性和滑嫩口感。

登录

登录