- 全部分类/

- 农业与职业/

- 水利水电快报

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

水文水资源 | 超定量取样法在洪水频率分析中的适用性研究

水文水资源 | 超定量取样法在洪水频率分析中的适用性研究

-

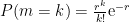

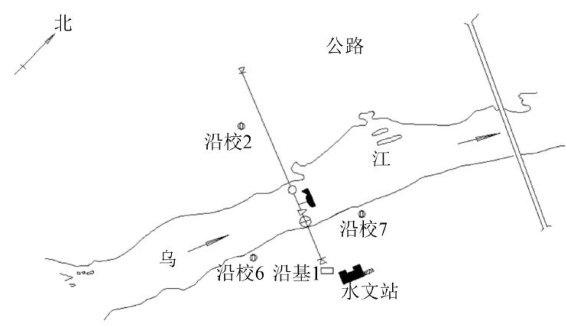

水文水资源 | 超声波时差法在乌江沿河水文站流量测验中的适用性研究

水文水资源 | 超声波时差法在乌江沿河水文站流量测验中的适用性研究

-

水文水资源 | 襄阳市雨水情监测预报“三道防线”建设及应用

水文水资源 | 襄阳市雨水情监测预报“三道防线”建设及应用

-

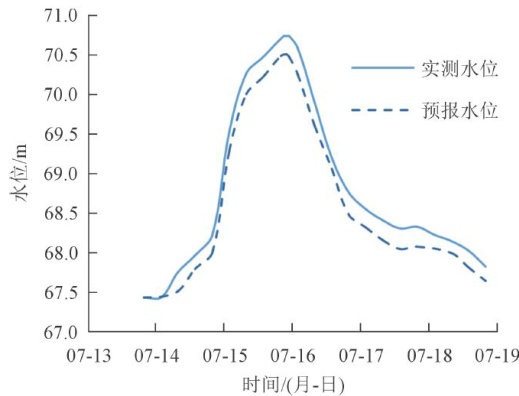

设计与施工 | 高海拔地区水电站生态放水孔布置方案优化研究

设计与施工 | 高海拔地区水电站生态放水孔布置方案优化研究

-

设计与施工 | 夹岩水利枢纽工程升鱼机系统自动启闭机技术及实践

设计与施工 | 夹岩水利枢纽工程升鱼机系统自动启闭机技术及实践

-

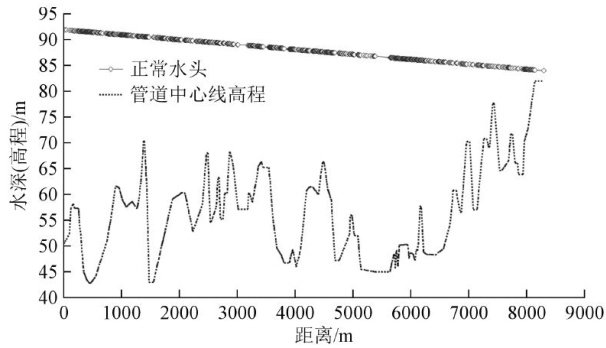

设计与施工 | 长距离泵送输水工程水锤数值模拟研究

设计与施工 | 长距离泵送输水工程水锤数值模拟研究

-

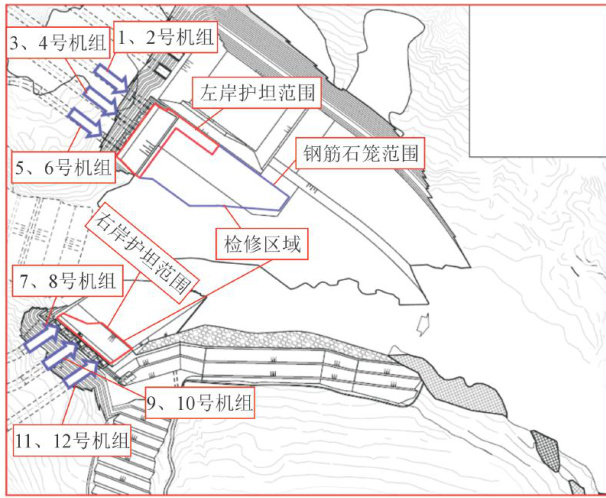

设计与施工 | 水电站尾水渠水流特性及护坦检修方案研究

设计与施工 | 水电站尾水渠水流特性及护坦检修方案研究

-

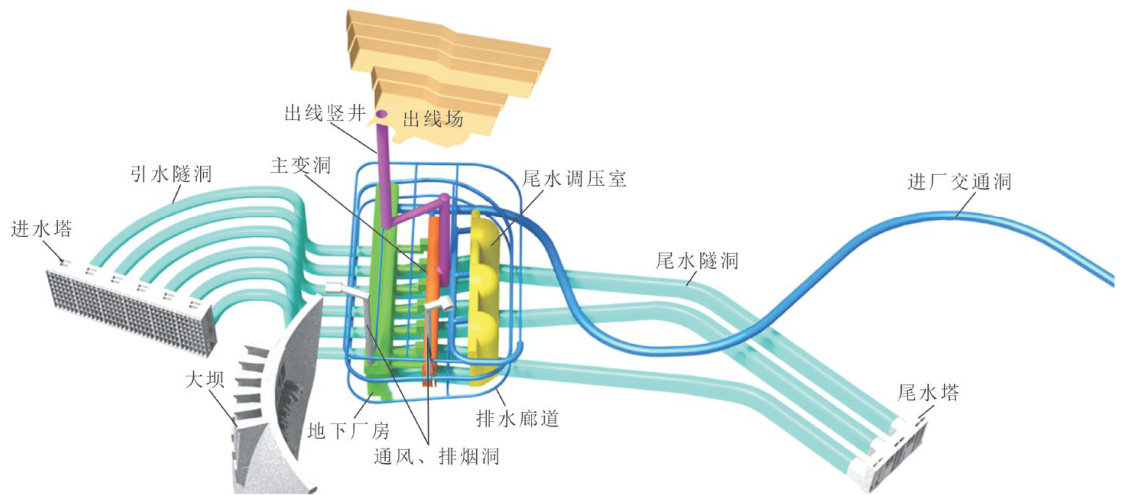

设计与施工 | 抽水蓄能电站地下厂房防水防潮设计研究

设计与施工 | 抽水蓄能电站地下厂房防水防潮设计研究

-

设计与施工 | 巴基斯坦N-J水电工程水工隧洞大塌方快速疏通施工探讨

设计与施工 | 巴基斯坦N-J水电工程水工隧洞大塌方快速疏通施工探讨

-

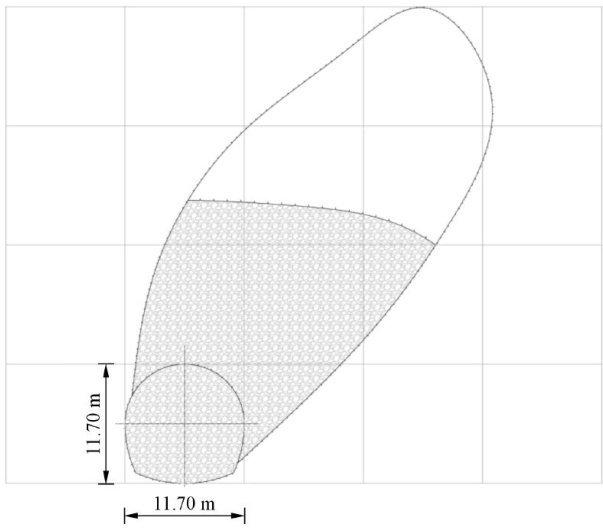

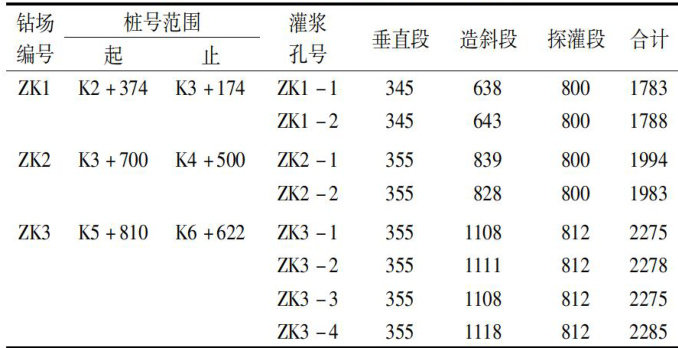

设计与施工 | 香炉山隧洞L型钻孔地面预灌浆技术研究

设计与施工 | 香炉山隧洞L型钻孔地面预灌浆技术研究

-

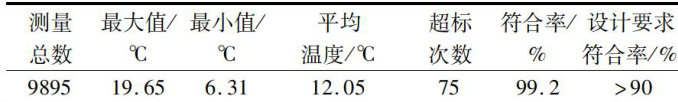

设计与施工 | 杨房沟水电站拱坝大体积混凝土智能温控监理实践

设计与施工 | 杨房沟水电站拱坝大体积混凝土智能温控监理实践

-

设计与施工 | 抽水蓄能电站水磨钻开挖技术探索与应用

设计与施工 | 抽水蓄能电站水磨钻开挖技术探索与应用

-

设计与施工 | 小型土石坝水库渗漏原因分析与处理措施

设计与施工 | 小型土石坝水库渗漏原因分析与处理措施

-

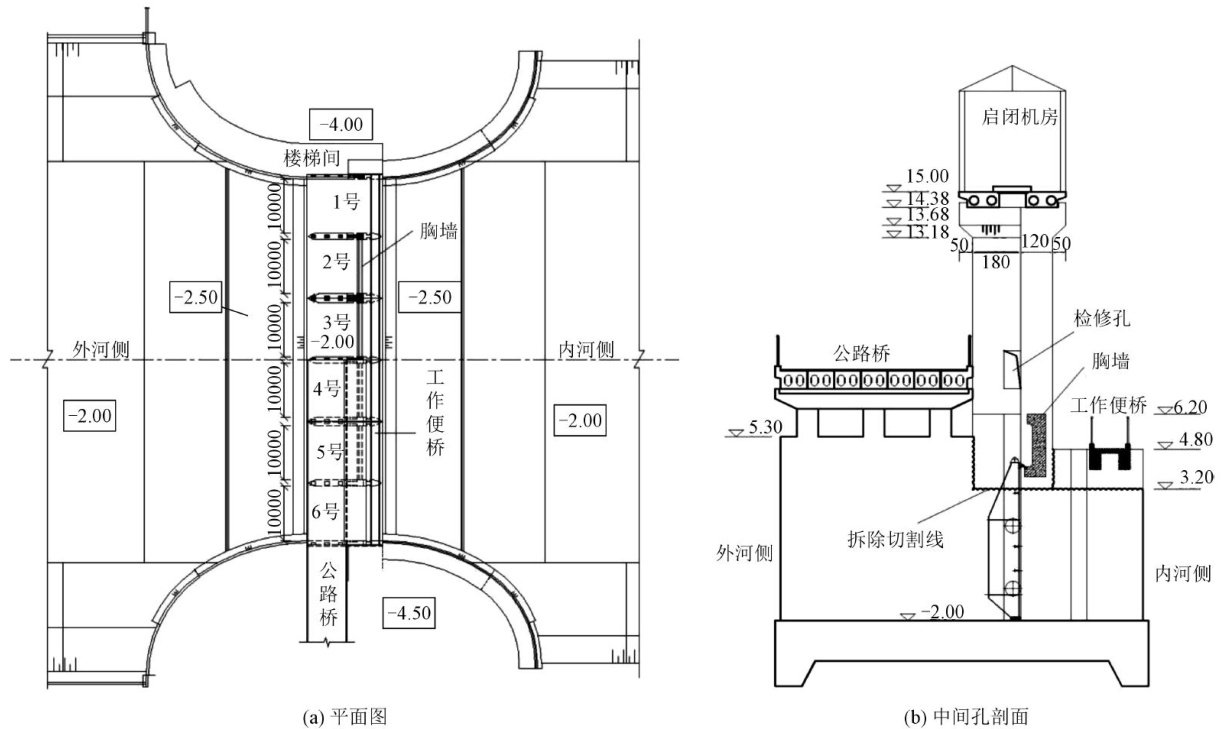

设计与施工 | 水闸闸墩结构超高精度预制拼装关键技术研究与应用

设计与施工 | 水闸闸墩结构超高精度预制拼装关键技术研究与应用

-

设计与施工 | 荷兰BP系列疏浚泵国产化组装改造及应用研究

设计与施工 | 荷兰BP系列疏浚泵国产化组装改造及应用研究

-

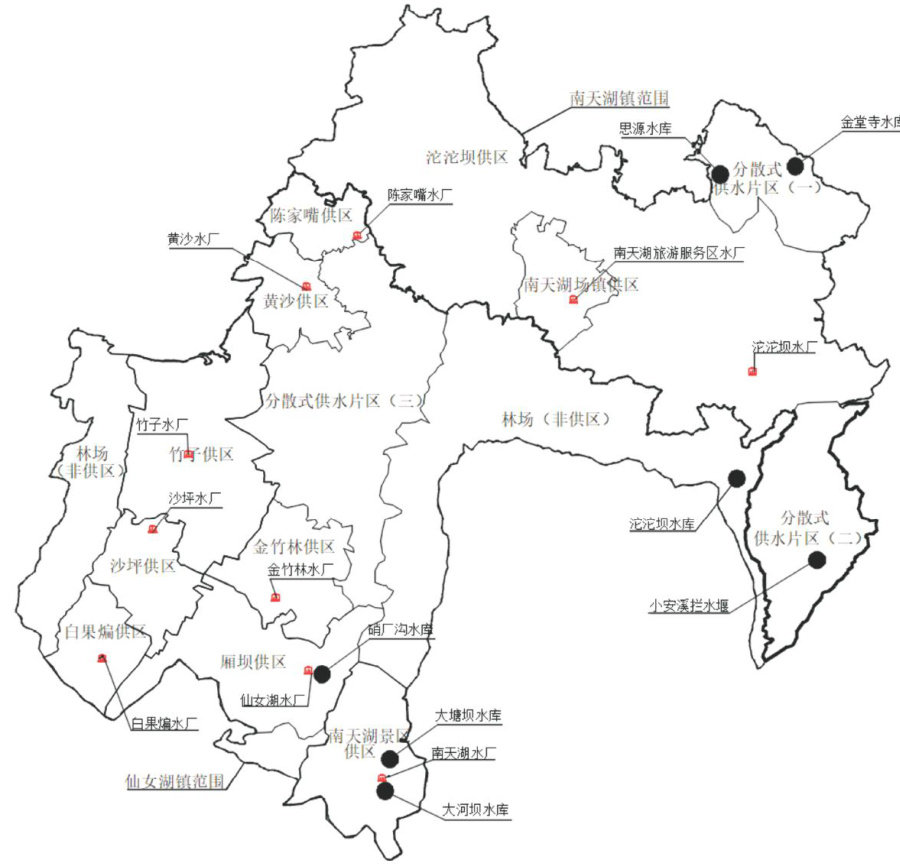

运行与管理 | 三峡库区南天湖片区水网构建模式研究

运行与管理 | 三峡库区南天湖片区水网构建模式研究

-

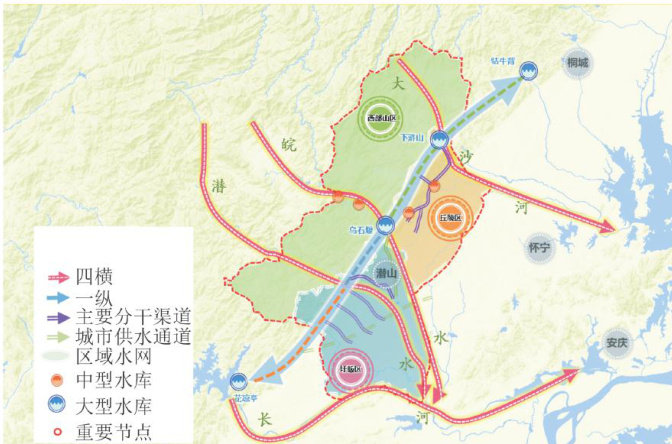

运行与管理 | 安徽省潜山市水网建设研究

运行与管理 | 安徽省潜山市水网建设研究

-

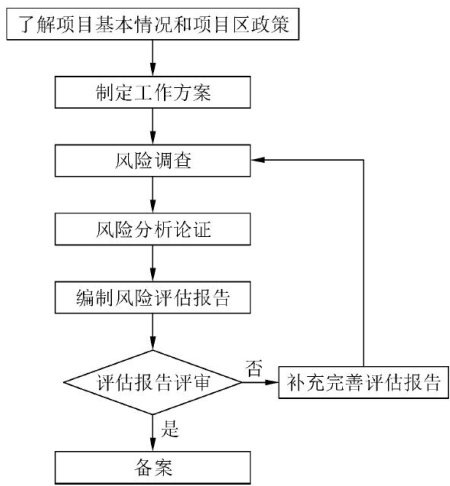

运行与管理 | 抽水蓄能电站社会稳定风险评估

运行与管理 | 抽水蓄能电站社会稳定风险评估

-

运行与管理 | 白马航电枢纽工程开挖料资源化利用研究

运行与管理 | 白马航电枢纽工程开挖料资源化利用研究

-

运行与管理 | 三峡水库库区基金绩效评价工作实践

运行与管理 | 三峡水库库区基金绩效评价工作实践

-

运行与管理 | 大型抽水蓄能电站招标阶段投资控制要点分析

运行与管理 | 大型抽水蓄能电站招标阶段投资控制要点分析

-

运行与管理 | 基于医疗视角的水利安全生产风险管控六项机制”的思考与实践

运行与管理 | 基于医疗视角的水利安全生产风险管控六项机制”的思考与实践

-

试验与研究 | 寒区堆石混凝土坝温度应力仿真分析

试验与研究 | 寒区堆石混凝土坝温度应力仿真分析

-

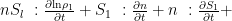

试验与研究 | 白马航电枢纽工程低热水泥混凝土温控防裂研究

试验与研究 | 白马航电枢纽工程低热水泥混凝土温控防裂研究

-

试验与研究 | 水工混凝土泌水影响因素与改善方法研究

试验与研究 | 水工混凝土泌水影响因素与改善方法研究

-

试验与研究 | 降雨入渗下初始饱和度对土质边坡稳定性影响分析

试验与研究 | 降雨入渗下初始饱和度对土质边坡稳定性影响分析

-

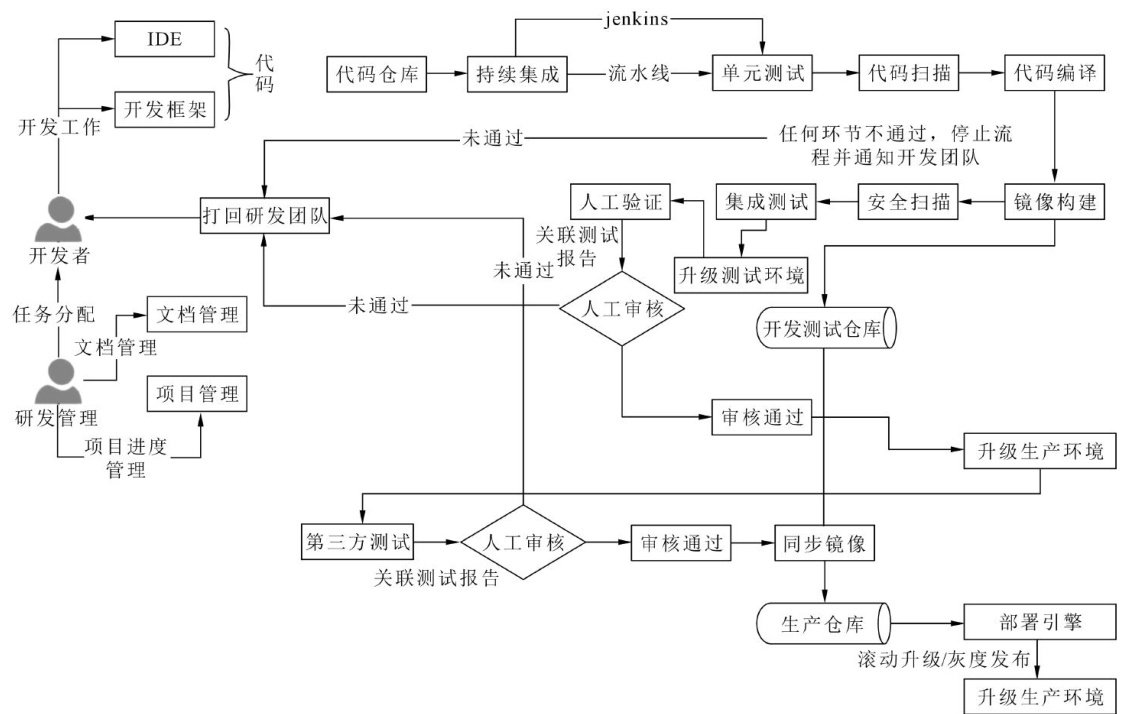

水利信息化 | 长江智慧水文技术中台构建与实践

水利信息化 | 长江智慧水文技术中台构建与实践

-

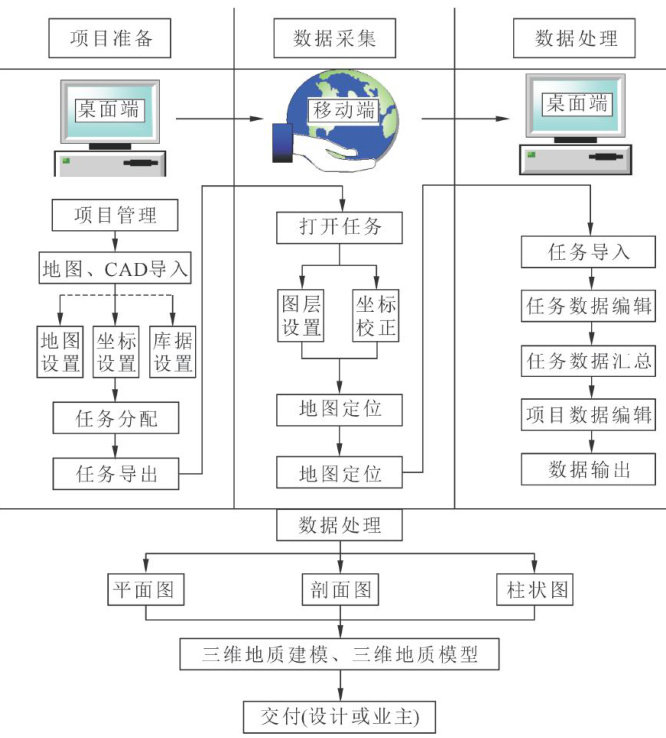

水利信息化 | 水利水电工程地质勘察全过程信息化应用

水利信息化 | 水利水电工程地质勘察全过程信息化应用

-

水利信息化 | 水电站智能化防水淹厂房预警系统优化与应用

水利信息化 | 水电站智能化防水淹厂房预警系统优化与应用

-

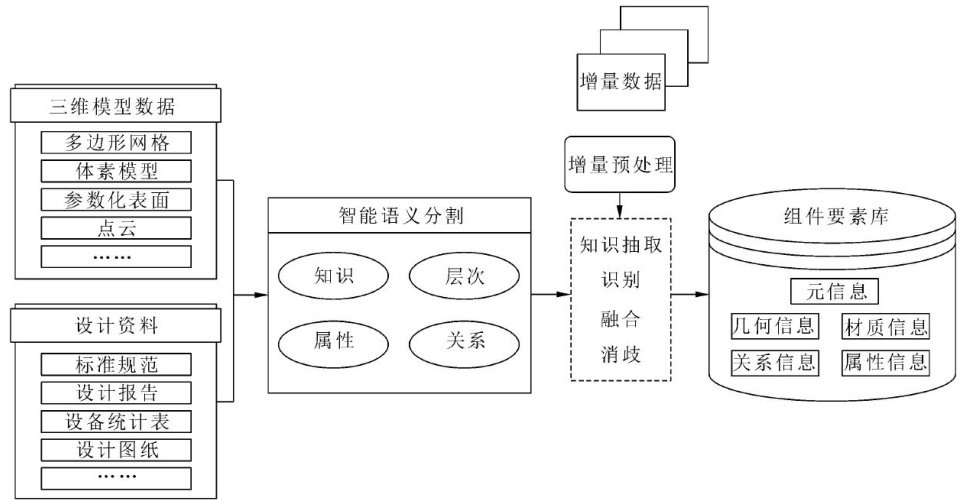

水利信息化 | 溪洛渡水电站人工智能辅助工程监管探索

水利信息化 | 溪洛渡水电站人工智能辅助工程监管探索

-

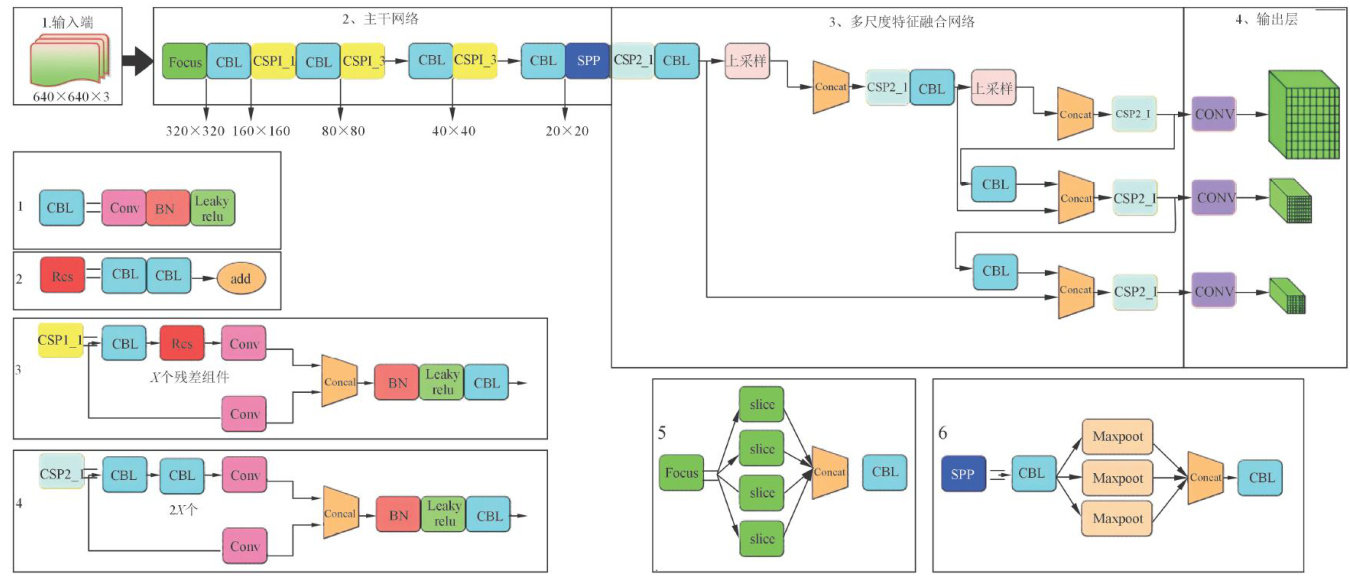

水利信息化 | 基于改进YOLOv5算法的水利工程安全帽佩戴检测与应用

水利信息化 | 基于改进YOLOv5算法的水利工程安全帽佩戴检测与应用

-

工程移民 | 水利水电工程建设征地和移民安置对策研究

工程移民 | 水利水电工程建设征地和移民安置对策研究

-

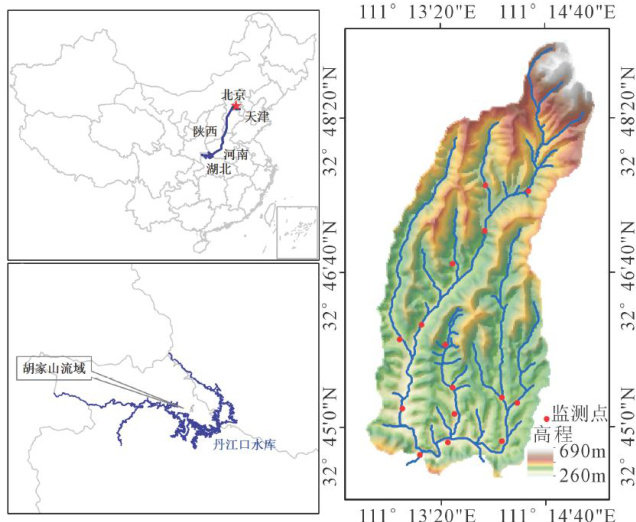

生态清洁小流域专栏 | 丹江口生态清洁小流域治理措施效果评估与思考

生态清洁小流域专栏 | 丹江口生态清洁小流域治理措施效果评估与思考

-

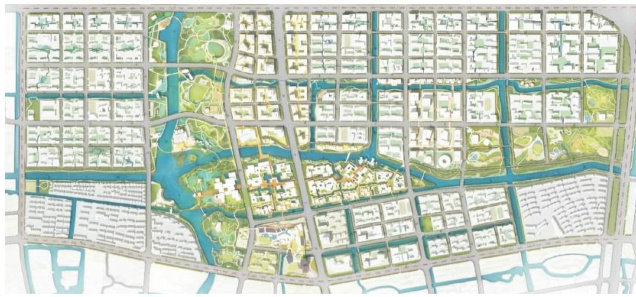

生态清洁小流域专栏 | 上海市青浦新城中央商务区生态清洁小流域建设模式探讨

生态清洁小流域专栏 | 上海市青浦新城中央商务区生态清洁小流域建设模式探讨

-

生态清洁小流域专栏 | 贵州省生态清洁小流域建设现状及对策

生态清洁小流域专栏 | 贵州省生态清洁小流域建设现状及对策

-

生态清洁小流域专栏 | 安徽省生态清洁小流域建设实践与思考

生态清洁小流域专栏 | 安徽省生态清洁小流域建设实践与思考

-

生态清洁小流域专栏 | 休闲康养型生态清洁小流域建设研究

生态清洁小流域专栏 | 休闲康养型生态清洁小流域建设研究

登录

登录