目录

快速导航-

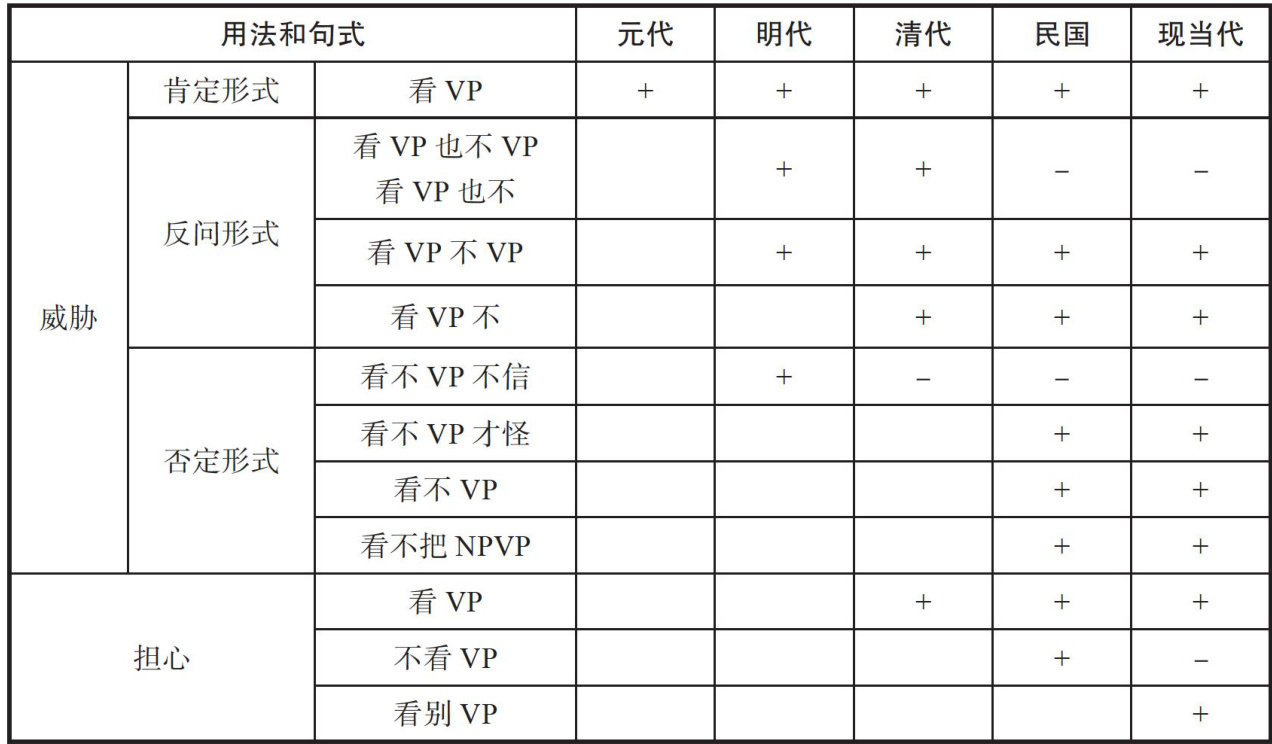

特稿 | “看VP”句式的否定羨余现象

特稿 | “看VP”句式的否定羨余现象

-

特稿 | 数字时代的辞书形态与功能

特稿 | 数字时代的辞书形态与功能

-

特稿 | 《汉语大词典》第二版“大”部的修订特色研究

特稿 | 《汉语大词典》第二版“大”部的修订特色研究

-

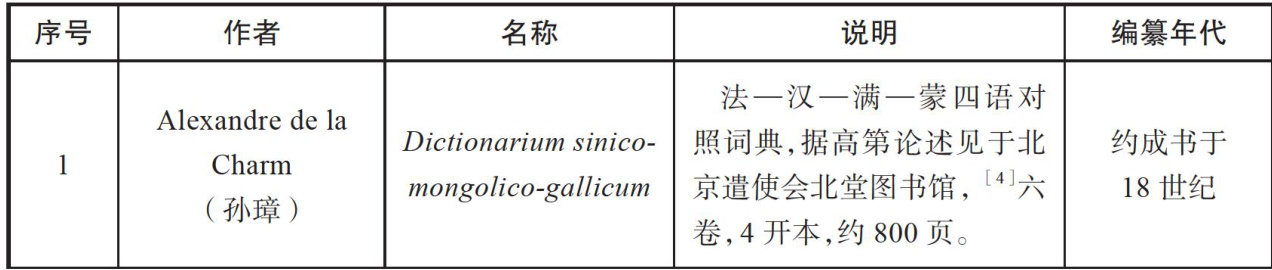

特稿 | 17—20世纪汉法双语辞书发展述评

特稿 | 17—20世纪汉法双语辞书发展述评

-

特稿 | 宋跋本为王仁胸《刊谬补缺切韵》抄本考(上)

特稿 | 宋跋本为王仁胸《刊谬补缺切韵》抄本考(上)

-

特稿 | 再论动词能否做定语

特稿 | 再论动词能否做定语

-

特稿 | 语体正式度的历时差异

特稿 | 语体正式度的历时差异

-

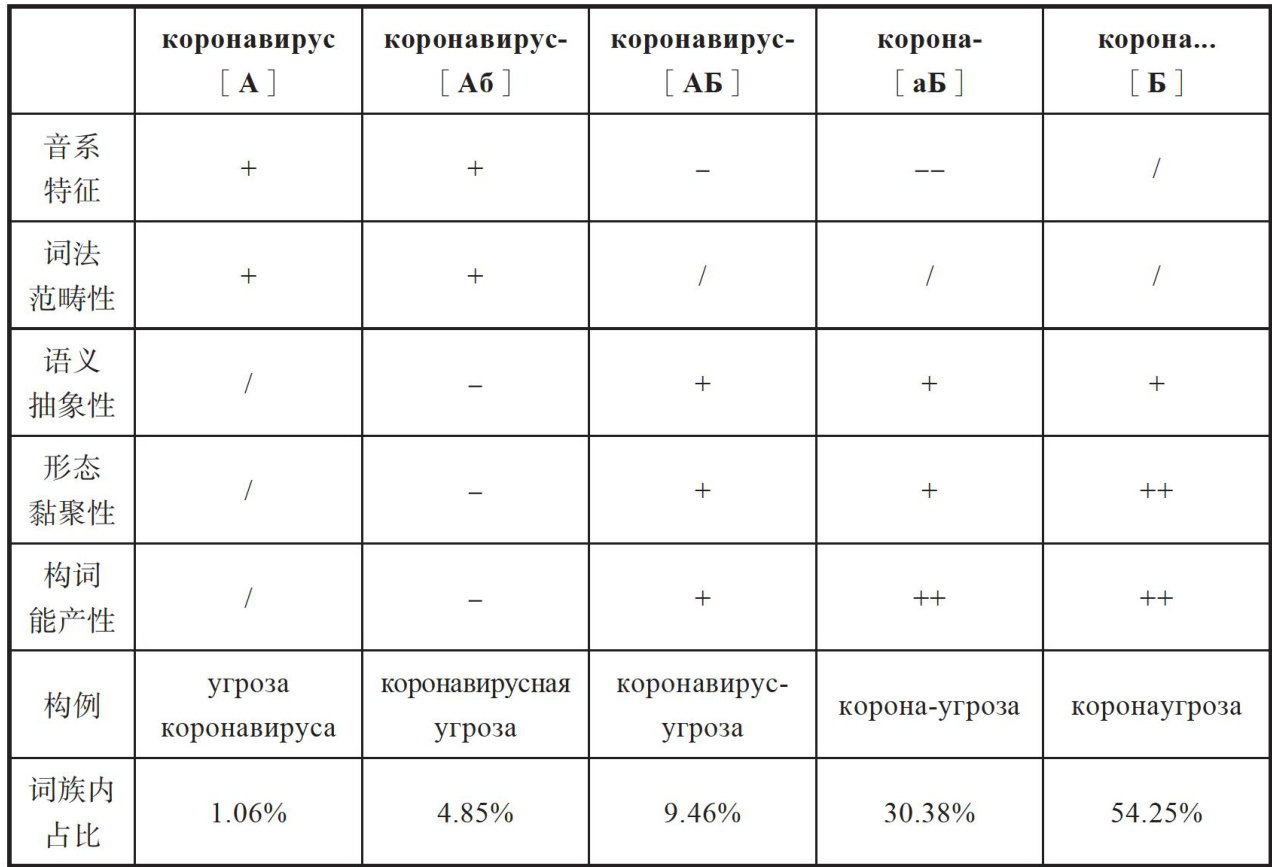

特稿 | 基于语法化理论的俄语类词缀研究

特稿 | 基于语法化理论的俄语类词缀研究

-

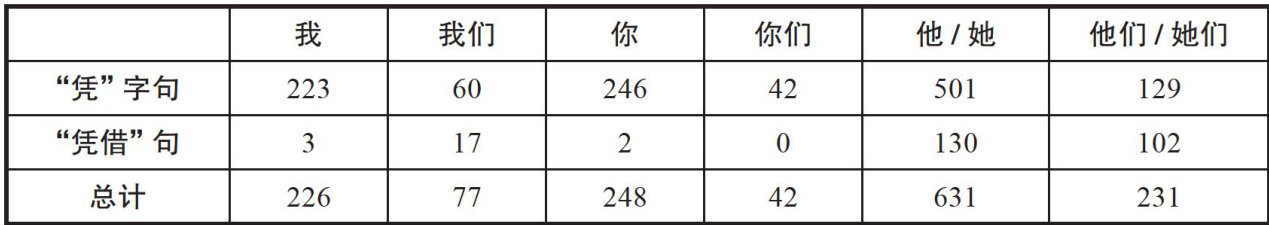

特稿 | “凭借”“凭”和近义介词辨析

特稿 | “凭借”“凭”和近义介词辨析

-

专栏 说字解词 | 休

专栏 说字解词 | 休

登录

登录