目录

快速导航-

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 中国大陆地震流动重力观测研究综述

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 中国大陆地震流动重力观测研究综述

-

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 交叉梯度约束的地震走时与重力联合反演方法研究

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 交叉梯度约束的地震走时与重力联合反演方法研究

-

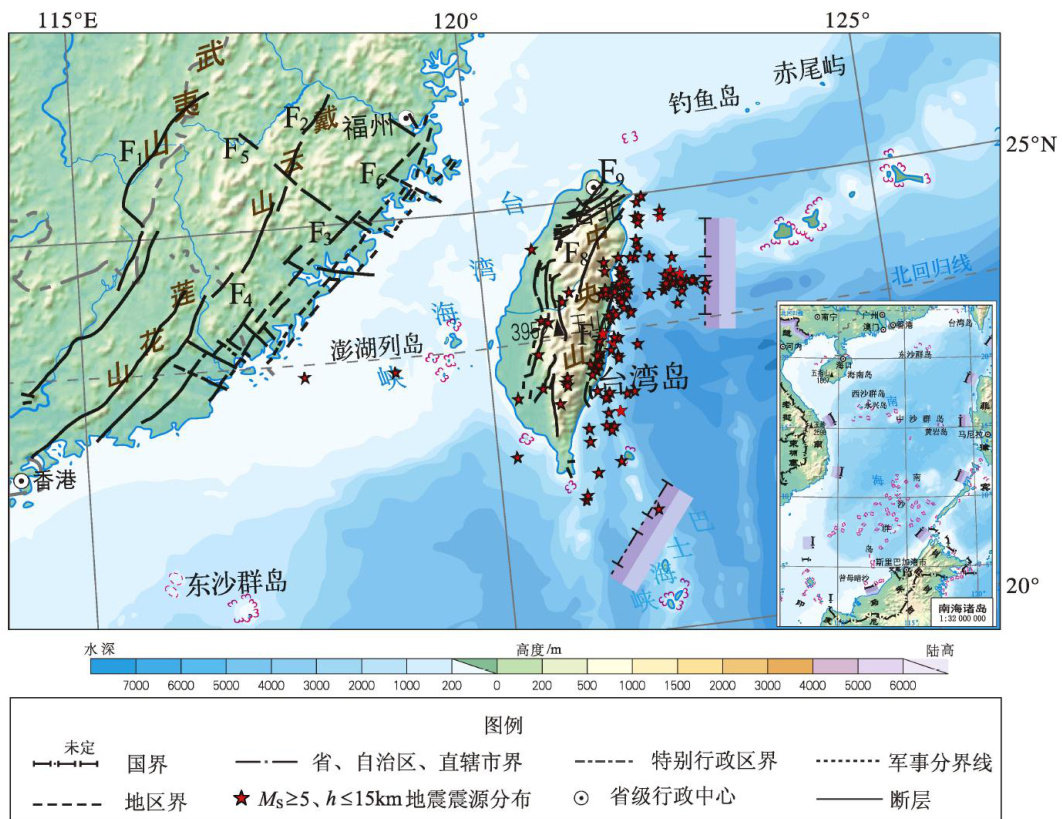

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 台湾海峡及其邻区重力异常小波多尺度分析

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 台湾海峡及其邻区重力异常小波多尺度分析

-

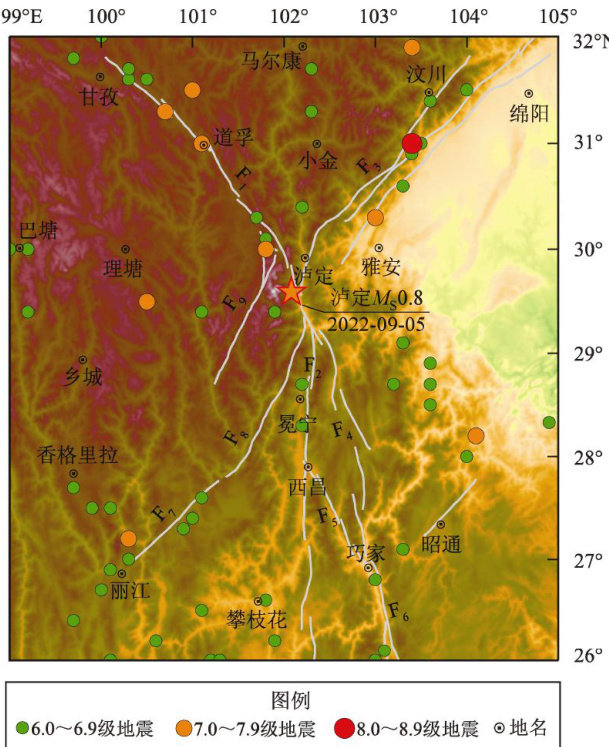

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 2022年四川泸定 Ms6.8 地震前重力场变化及其孕震机理分析

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 2022年四川泸定 Ms6.8 地震前重力场变化及其孕震机理分析

-

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 郯庐断裂带中南段重力场变化与重力异常关系的探讨

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 郯庐断裂带中南段重力场变化与重力异常关系的探讨

-

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 贺兰山一银川地堑重力异常小波多尺度特征及构造含义

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 贺兰山一银川地堑重力异常小波多尺度特征及构造含义

-

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 有限均质椭球体模型重力及梯度异常正演计算方法研究

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 有限均质椭球体模型重力及梯度异常正演计算方法研究

-

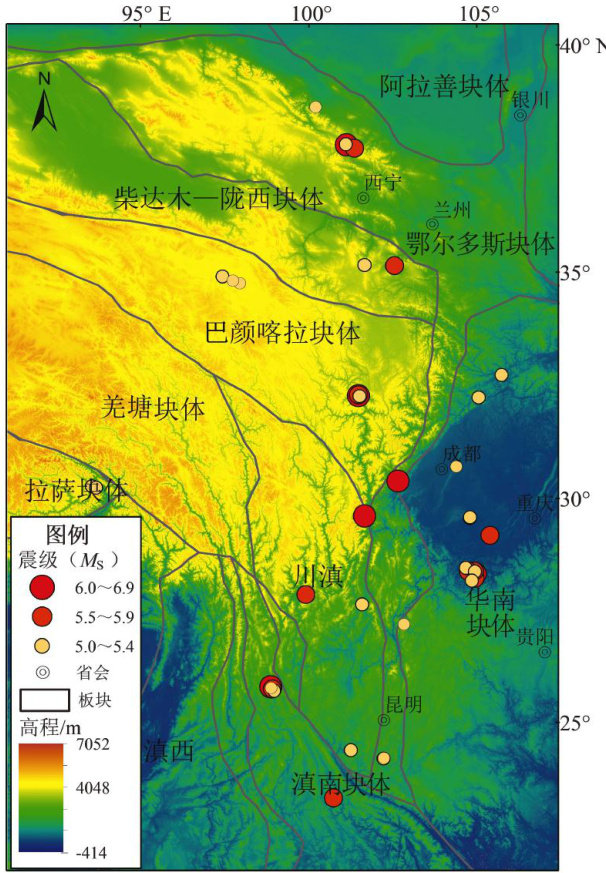

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 南北地震带强震前时变重力水平梯度时空趋势分析

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 南北地震带强震前时变重力水平梯度时空趋势分析

-

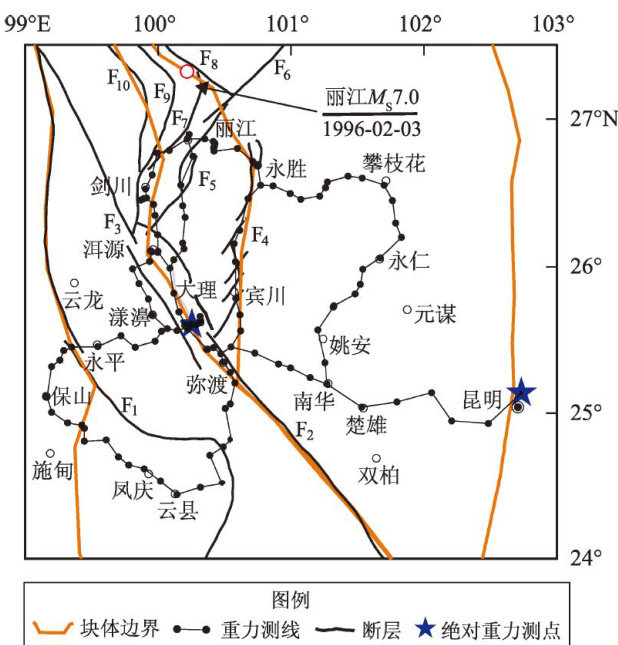

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 1996年丽江 Ms7.0 地震前后滇西地震预报实验场重力场时空演化特征

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 1996年丽江 Ms7.0 地震前后滇西地震预报实验场重力场时空演化特征

-

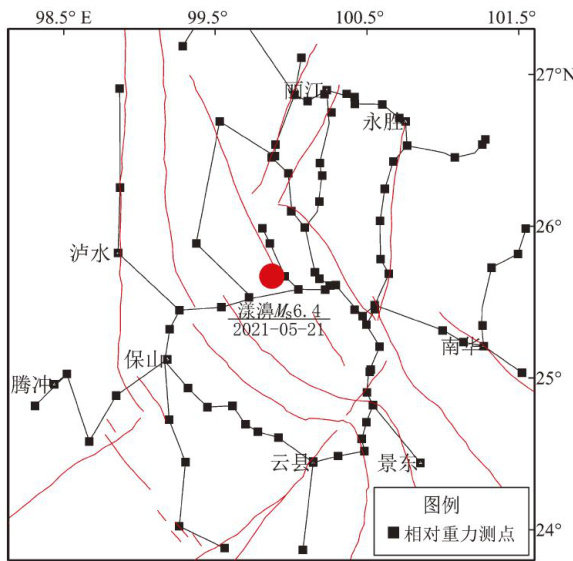

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 强震前重力变化数据重构及视密度反演

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 强震前重力变化数据重构及视密度反演

-

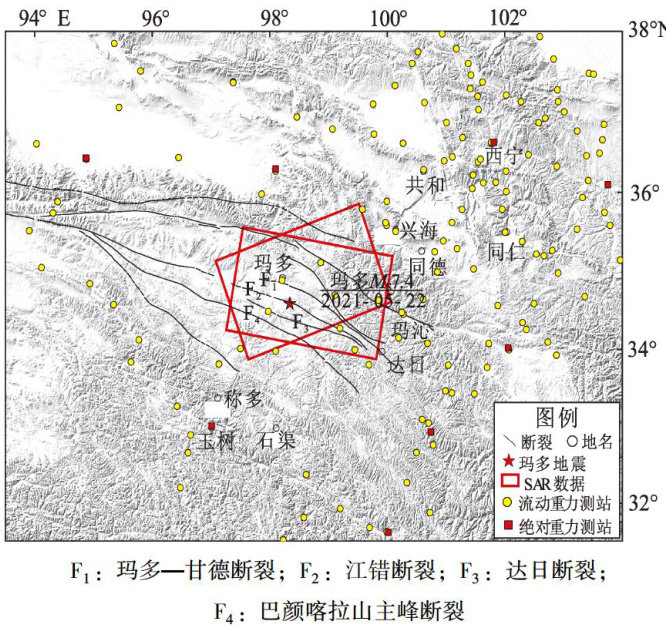

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 基于重力场与InSAR的2021年青海玛多Ms7.4 地震形变特征研究

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 基于重力场与InSAR的2021年青海玛多Ms7.4 地震形变特征研究

-

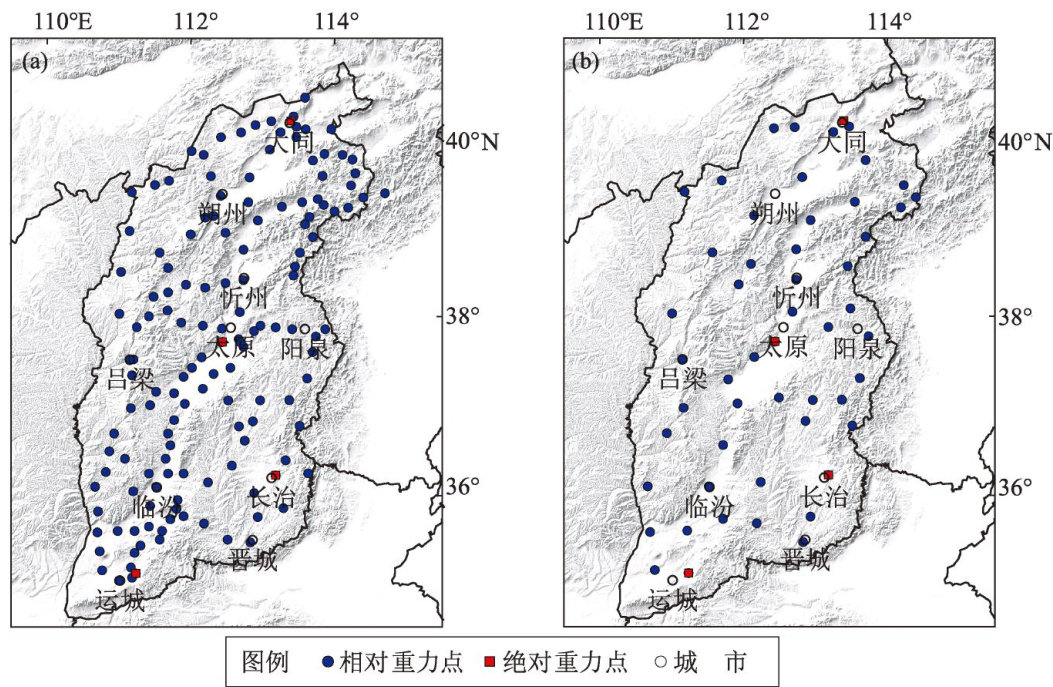

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 不同平差方法分析山西地区重力场的变化特征

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 不同平差方法分析山西地区重力场的变化特征

-

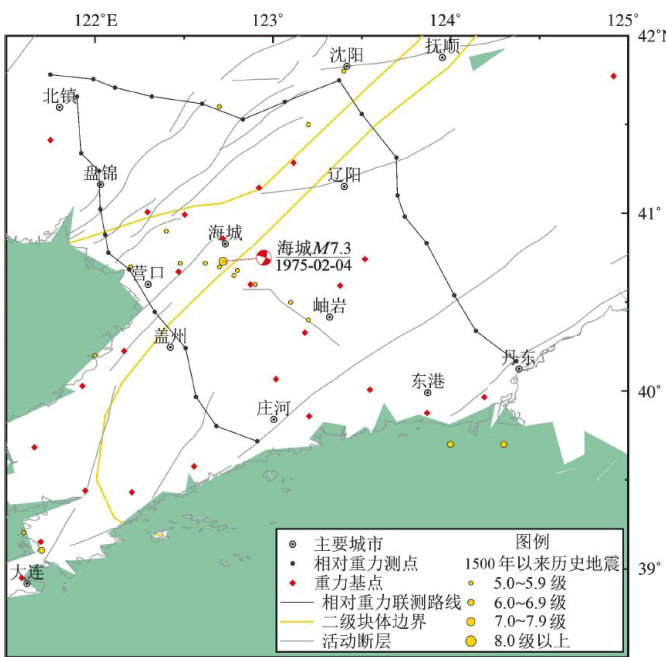

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 辽宁地区时变重力场源变化数据质量评价

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 辽宁地区时变重力场源变化数据质量评价

-

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 弹簧重力仪在亚地震频段和潮汐频段的重力噪声水平对比分析研究

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 弹簧重力仪在亚地震频段和潮汐频段的重力噪声水平对比分析研究

-

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 昆明地震监测中心站gPhone连续重力数据DF频段信号异常变化特征与干扰分析

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 昆明地震监测中心站gPhone连续重力数据DF频段信号异常变化特征与干扰分析

-

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 基于流动重力控制的gPhone重力仪漂移修正方法研究

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 基于流动重力控制的gPhone重力仪漂移修正方法研究

-

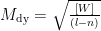

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 测段数量对相对重力仪性能试验的影响分析

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 测段数量对相对重力仪性能试验的影响分析

-

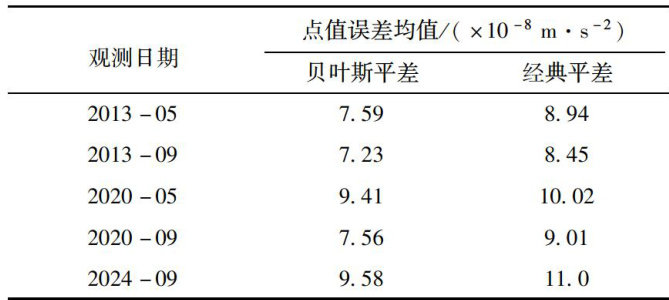

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 2024年度中国大陆构造环境监测网络绝对重力仪系统偏差与观测精度分析

重力场及其变化观测与地球科学应用专辑 | 2024年度中国大陆构造环境监测网络绝对重力仪系统偏差与观测精度分析

)的背景噪声水平(SSNM)和在潮汐频段( >6h )的背景噪声水平(TNM),讨论了不同频段的背景噪声水平之间的相关性,比较 Eterna和Venedikov2种调和分析方法,并讨论了不同频段背景噪声水平之间的相关性。结果表明: ① 在亚地震频段,gPhone型、DZW型和GS-15型重力仪的SSNM值分别为3.91、4.48和5.20,SSNM值与地震频段背景噪声水平(SNM)之间存在正相关。 ② 在潮汐频段,3种重力仪的TNM值分别为5.514、6.681和8.007,TNM值与SNM值之间存在一定的相关性。 ③ 通过调和分析发现,相比于DZW和GS-15型重力仪,gPhone 型重力仪记录到的潮汐信号的主要潮波( O1 、 K1 、 M2 ! S2 )精度较高。

)的背景噪声水平(SSNM)和在潮汐频段( >6h )的背景噪声水平(TNM),讨论了不同频段的背景噪声水平之间的相关性,比较 Eterna和Venedikov2种调和分析方法,并讨论了不同频段背景噪声水平之间的相关性。结果表明: ① 在亚地震频段,gPhone型、DZW型和GS-15型重力仪的SSNM值分别为3.91、4.48和5.20,SSNM值与地震频段背景噪声水平(SNM)之间存在正相关。 ② 在潮汐频段,3种重力仪的TNM值分别为5.514、6.681和8.007,TNM值与SNM值之间存在一定的相关性。 ③ 通过调和分析发现,相比于DZW和GS-15型重力仪,gPhone 型重力仪记录到的潮汐信号的主要潮波( O1 、 K1 、 M2 ! S2 )精度较高。

登录

登录