- 全部分类/

- 生活艺术/

- 视野

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

导读 | 导读

导读 | 导读

-

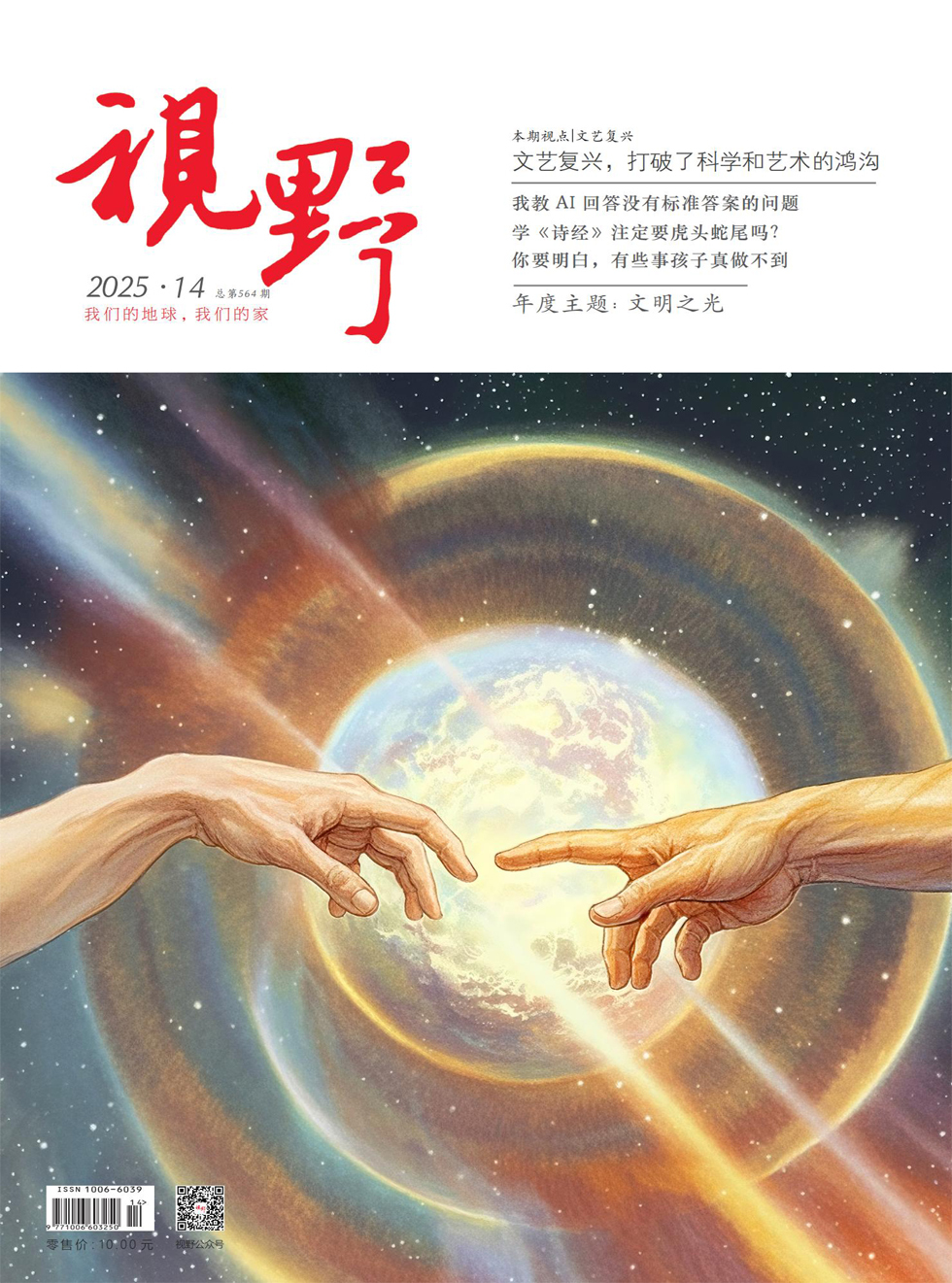

视点 | 文艺复兴,打破了科学和艺术的鸿沟

视点 | 文艺复兴,打破了科学和艺术的鸿沟

-

视点 | 五个关键词,读懂文艺复兴

视点 | 五个关键词,读懂文艺复兴

-

视点 | 他画出了第一张自画像

视点 | 他画出了第一张自画像

-

视点 | 达·芬奇的10个发明

视点 | 达·芬奇的10个发明

-

视点 | 但丁:第一个现代人

视点 | 但丁:第一个现代人

-

视点 | 做一个为“美”落泪的人

视点 | 做一个为“美”落泪的人

-

大学之大 | 为什么要上一所好大学

大学之大 | 为什么要上一所好大学

-

大学之大 | 30岁以后,我需要一种社会认同感

大学之大 | 30岁以后,我需要一种社会认同感

-

大学之大 | 我教AI回答没有标准答案的问题

大学之大 | 我教AI回答没有标准答案的问题

-

美育 | 为什么《红楼梦》要从神话写起?

美育 | 为什么《红楼梦》要从神话写起?

-

美育 | 树会记住很多事

美育 | 树会记住很多事

-

美育 | 写字

美育 | 写字

-

美育 | 商青铜鸮卣

美育 | 商青铜鸮卣

-

美育 | 马家窑文化马厂类型彩陶

美育 | 马家窑文化马厂类型彩陶

-

美育 | 南宋·雪树寒禽图

美育 | 南宋·雪树寒禽图

-

美育 | 名称

美育 | 名称

-

美育 | 真正的妖孽

美育 | 真正的妖孽

-

美育 | 刹那的人生

美育 | 刹那的人生

-

美育 | 月迹

美育 | 月迹

-

美育 | 混沌中的一瞥

美育 | 混沌中的一瞥

-

生涯 | 我最初的人生思索

生涯 | 我最初的人生思索

-

生涯 | 当我不再想让人变美

生涯 | 当我不再想让人变美

-

生涯 | 记忆像铁轨一样长

生涯 | 记忆像铁轨一样长

-

通识 | 学《诗经》注定要虎头蛇尾吗?

通识 | 学《诗经》注定要虎头蛇尾吗?

-

通识 | 游戏无法找到“金羊毛”

通识 | 游戏无法找到“金羊毛”

-

通识 | 王戎:知交半零落

通识 | 王戎:知交半零落

-

教与学 | 高中文科老师,开始无人可教

教与学 | 高中文科老师,开始无人可教

-

教与学 | 杜甫写花,和别人有什么不一样?

教与学 | 杜甫写花,和别人有什么不一样?

-

教与学 | 你要明白,有些事孩子真做不到

教与学 | 你要明白,有些事孩子真做不到

-

教与学 | 我喜欢的老师

教与学 | 我喜欢的老师

登录

登录