- 全部分类/

- 健康家庭/

- 中国全科医学

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

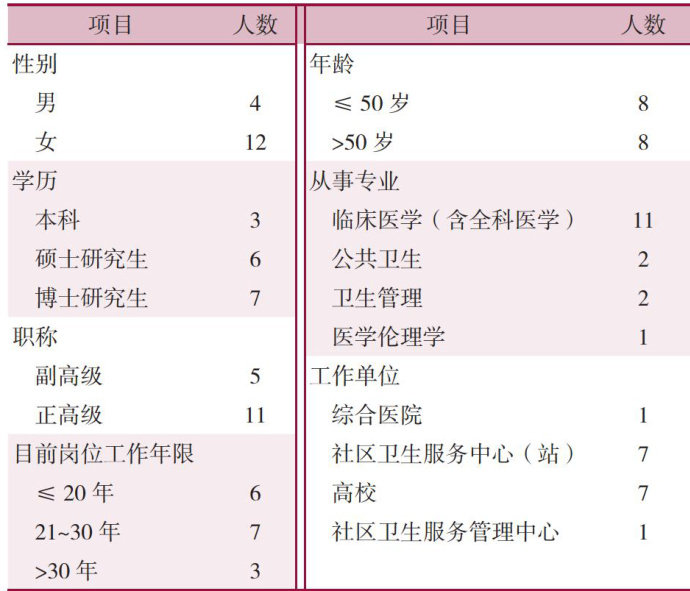

特约研究报告 | 智能全科医生评估指标体系构建

特约研究报告 | 智能全科医生评估指标体系构建

-

世界全科医学工作研究 | 2023年世界家庭医生组织欧洲分会修订全科医学/家庭医学定义的主要内容及其意义

世界全科医学工作研究 | 2023年世界家庭医生组织欧洲分会修订全科医学/家庭医学定义的主要内容及其意义

-

世界全科医学工作研究 | 全科医生亚专长培养模式的国际经验及对中国的启示

世界全科医学工作研究 | 全科医生亚专长培养模式的国际经验及对中国的启示

-

全科医学教育研究 | 探讨全科-专科-基层实践基地联合门诊教学在全科住院医师规范化培训中的应用效果

全科医学教育研究 | 探讨全科-专科-基层实践基地联合门诊教学在全科住院医师规范化培训中的应用效果

-

全科医学教育研究 | 广西壮族自治区经“5+3”路径培养的农村订单定向毕业生在乡镇卫生院应诊能力的评价性研究

全科医学教育研究 | 广西壮族自治区经“5+3”路径培养的农村订单定向毕业生在乡镇卫生院应诊能力的评价性研究

-

论著 | 中性粒细胞明胶酶相关运载蛋白、T细胞免疫球蛋白粘蛋白受体1、血管细胞黏附分子-1和激活素A升高在新诊断多发性骨髓瘤患者中的意义研究

论著 | 中性粒细胞明胶酶相关运载蛋白、T细胞免疫球蛋白粘蛋白受体1、血管细胞黏附分子-1和激活素A升高在新诊断多发性骨髓瘤患者中的意义研究

-

论著 | 中医三级防控模式对冠心病与脑卒中患者的管理效能评价:一项单中心前瞻性队列研究

论著 | 中医三级防控模式对冠心病与脑卒中患者的管理效能评价:一项单中心前瞻性队列研究

-

论著 | 糖尿病共同照护模式下门诊规律随访和院外APP活跃度对2型糖尿病患者代谢指标的影响研究

论著 | 糖尿病共同照护模式下门诊规律随访和院外APP活跃度对2型糖尿病患者代谢指标的影响研究

-

论著 | “三师共管”家庭医生签约服务对老年高血压患者的健康管理效果研究

论著 | “三师共管”家庭医生签约服务对老年高血压患者的健康管理效果研究

-

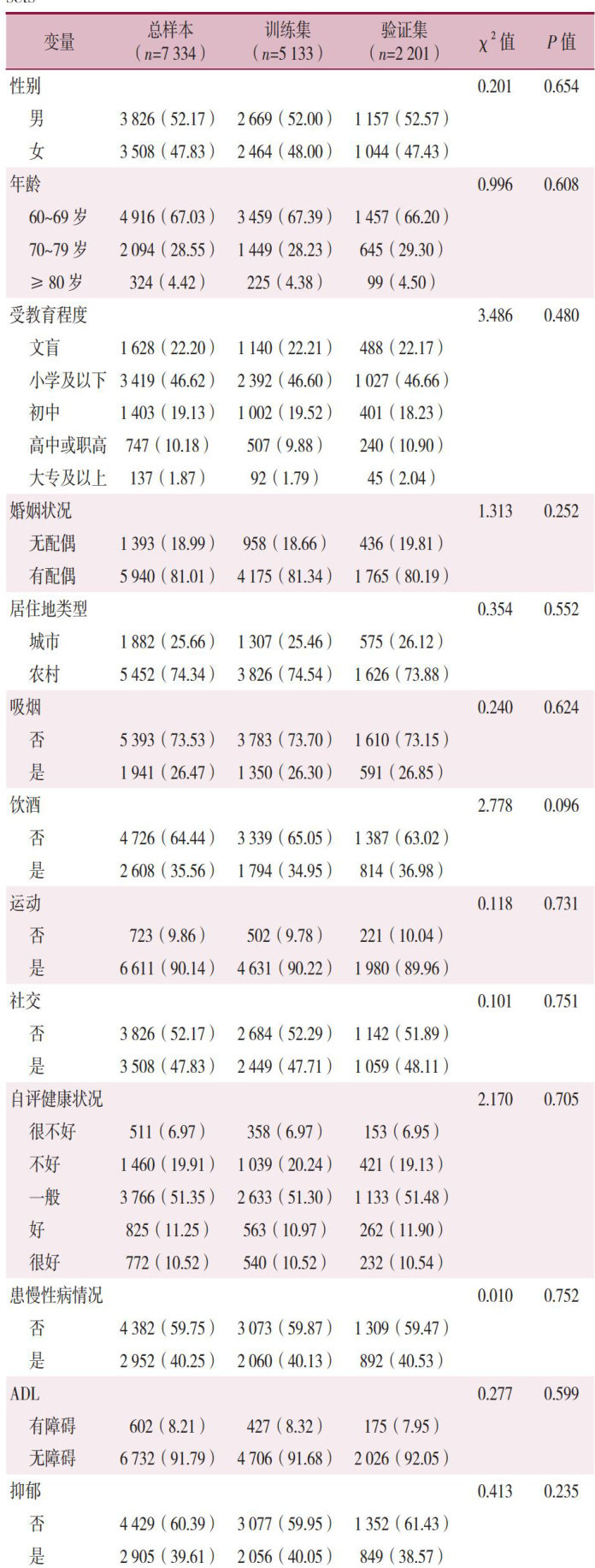

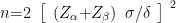

论著 | 社区老年人认知障碍风险预测模型的构建与验证研究

论著 | 社区老年人认知障碍风险预测模型的构建与验证研究

-

论著 | 南京市社区认知症服务中心认知初步筛查服务开展现况研究

论著 | 南京市社区认知症服务中心认知初步筛查服务开展现况研究

-

论著 | 中国老年人体重指数和死亡的相关性:一项队列研究

论著 | 中国老年人体重指数和死亡的相关性:一项队列研究

-

论著 | 体重正常人群中身体圆度指数与心血管代谢性共病的相关性研究:三酰甘油葡萄糖乘积指数的中介作用

论著 | 体重正常人群中身体圆度指数与心血管代谢性共病的相关性研究:三酰甘油葡萄糖乘积指数的中介作用

-

论著 | 体重指数对三酰甘油葡萄糖指数与认知功能关联的影响:一项贵州农村老年人群的现况研究

论著 | 体重指数对三酰甘油葡萄糖指数与认知功能关联的影响:一项贵州农村老年人群的现况研究

-

论著 | 接纳承诺疗法联合舍曲林对抑郁症青少年抑郁情绪、自杀意念及睡眠质量的影响研究

论著 | 接纳承诺疗法联合舍曲林对抑郁症青少年抑郁情绪、自杀意念及睡眠质量的影响研究

-

论著 | 基于移动医疗APP的认知补偿训练对稳定期精神分裂症患者的干预效果与机制研究

论著 | 基于移动医疗APP的认知补偿训练对稳定期精神分裂症患者的干预效果与机制研究

-

论著 | 职校生抑郁和焦虑情绪对吸烟行为的影响研究

论著 | 职校生抑郁和焦虑情绪对吸烟行为的影响研究

过往期刊

更多-

中国全科医学

2025年30期 -

中国全科医学

2025年29期 -

中国全科医学

2025年28期 -

中国全科医学

2025年27期 -

中国全科医学

2025年26期 -

中国全科医学

2025年25期 -

中国全科医学

2025年24期 -

中国全科医学

2025年23期 -

中国全科医学

2025年22期 -

中国全科医学

2025年21期 -

中国全科医学

2025年20期 -

中国全科医学

2025年19期 -

中国全科医学

2025年18期 -

中国全科医学

2025年17期 -

中国全科医学

2025年16期 -

中国全科医学

2025年15期 -

中国全科医学

2025年14期 -

中国全科医学

2025年13期 -

中国全科医学

2025年12期 -

中国全科医学

2025年11期 -

中国全科医学

2025年10期 -

中国全科医学

2025年09期 -

中国全科医学

2025年08期 -

中国全科医学

2025年07期 -

中国全科医学

2025年06期 -

中国全科医学

2025年05期 -

中国全科医学

2025年04期 -

中国全科医学

2025年03期 -

中国全科医学

2025年02期 -

中国全科医学

2025年01期

登录

登录