目录

快速导航-

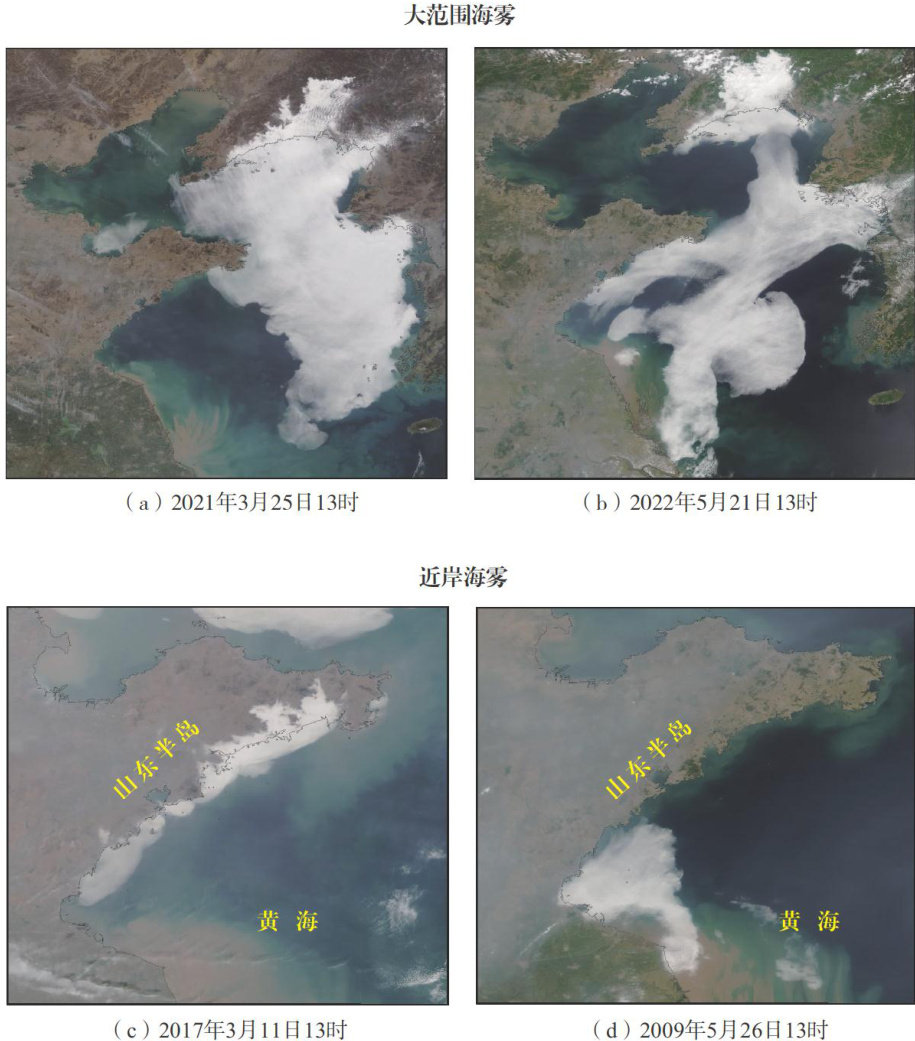

海雾专题 | 山东半岛南岸近岸海雾时空特征及其成因探究

海雾专题 | 山东半岛南岸近岸海雾时空特征及其成因探究

-

海雾专题 | 基于机器学习的西北太平洋海雾预报模型研究

海雾专题 | 基于机器学习的西北太平洋海雾预报模型研究

-

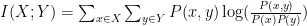

海雾专题 | 2024年青岛一次近海平流雾的微物理特征观测分析

海雾专题 | 2024年青岛一次近海平流雾的微物理特征观测分析

-

海雾专题 | 琼州海峡大雾天气形势特征分析

海雾专题 | 琼州海峡大雾天气形势特征分析

-

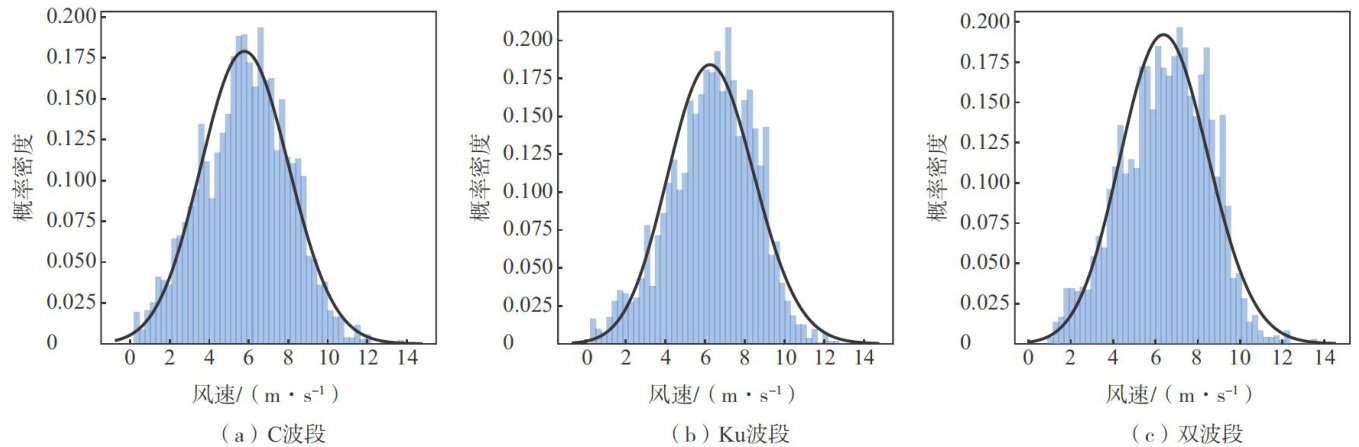

星载风场探测技术专题 | 多源星载微波散射计海面风场误差分析

星载风场探测技术专题 | 多源星载微波散射计海面风场误差分析

-

星载风场探测技术专题 | 基于多源数据和三重匹配方法的风云三号风场测量雷达海面风场精度分析

星载风场探测技术专题 | 基于多源数据和三重匹配方法的风云三号风场测量雷达海面风场精度分析

-

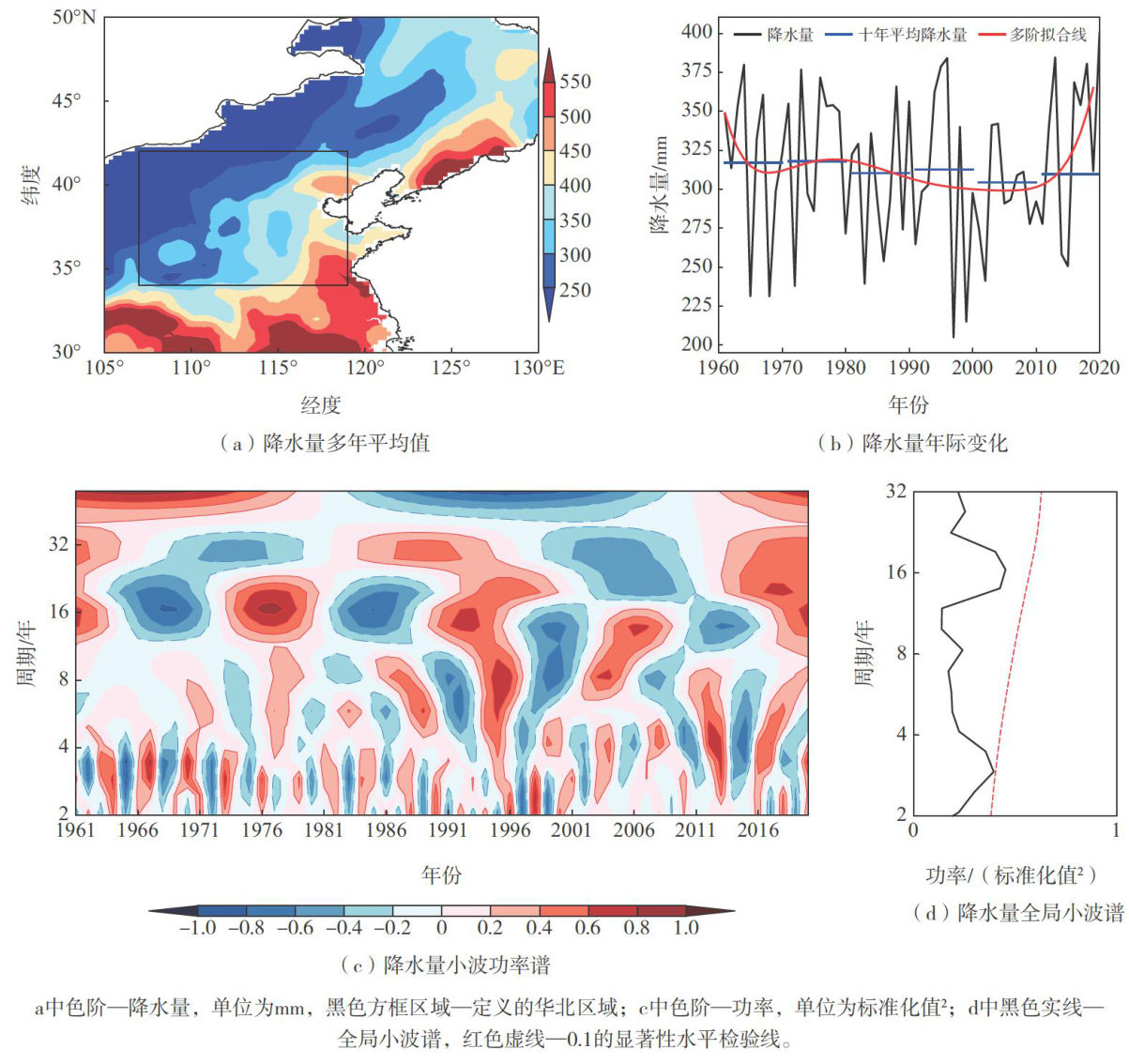

探究论文 | 近60年华北地区夏季降水与亚洲-太平洋涛动的联系

探究论文 | 近60年华北地区夏季降水与亚洲-太平洋涛动的联系

-

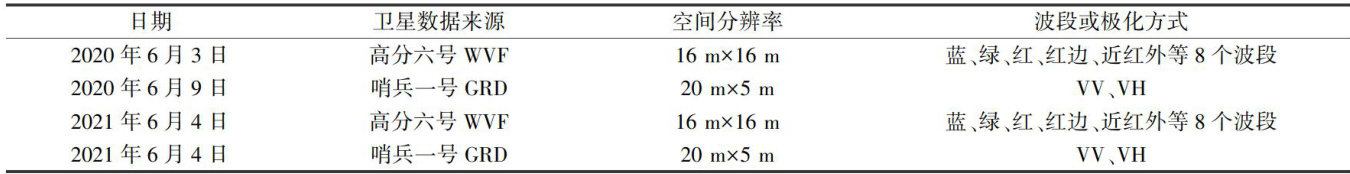

探究论文 | 冬季黄渤海海上大风年代际变化特征及可能机制分析

探究论文 | 冬季黄渤海海上大风年代际变化特征及可能机制分析

-

探究论文 | 山东一次干线触发极端强对流天气的双偏振雷达分析

探究论文 | 山东一次干线触发极端强对流天气的双偏振雷达分析

-

探究论文 | 基于自注意力和稠密卷积改进ConvLSTM的雷达回波外推方法

探究论文 | 基于自注意力和稠密卷积改进ConvLSTM的雷达回波外推方法

-

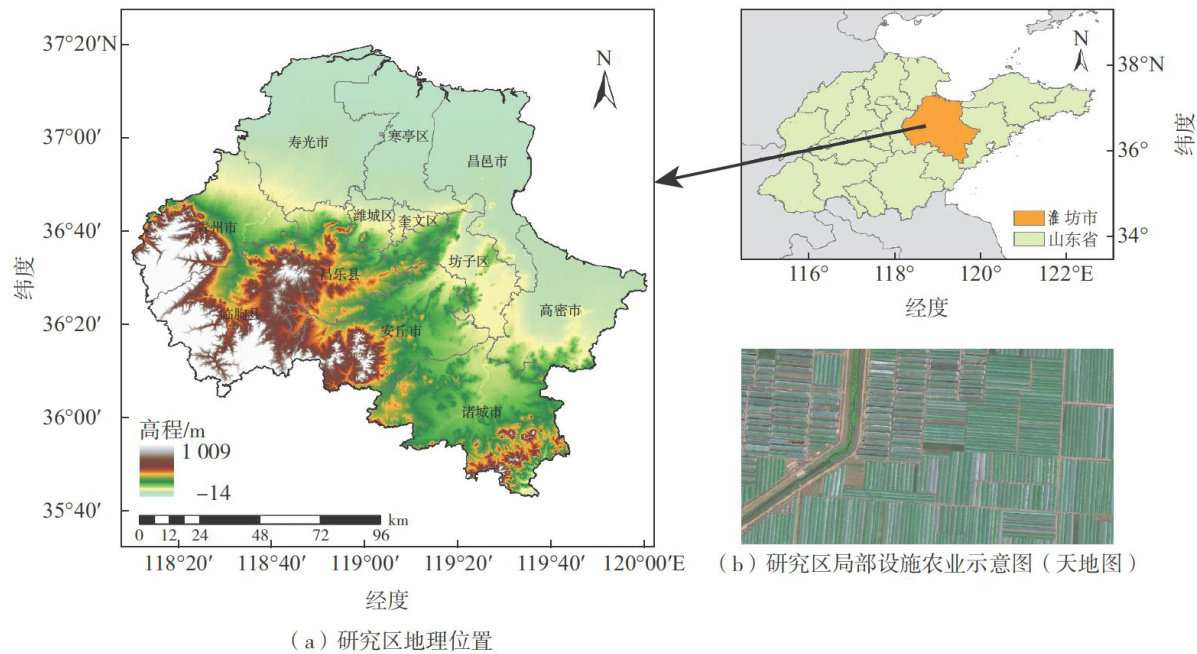

探究论文 | 基于GEE多特征优选的设施农业类型信息提取

探究论文 | 基于GEE多特征优选的设施农业类型信息提取

-

探究论文 | 基于多源遥感数据的冬小麦倒伏面积提取技术研究

探究论文 | 基于多源遥感数据的冬小麦倒伏面积提取技术研究

-

海洋天气评述 | 2024年西北太平洋和南海台风活动概述

海洋天气评述 | 2024年西北太平洋和南海台风活动概述

-

海洋天气评述 | 2024年冬季海洋天气评述

海洋天气评述 | 2024年冬季海洋天气评述

登录

登录