- 全部分类/

- 科学普及/

- 创新科技

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

“新质生产力与高水平科技自立自强”专栏 | 数据循证视角下新质生产力的理论内涵与现实指向

“新质生产力与高水平科技自立自强”专栏 | 数据循证视角下新质生产力的理论内涵与现实指向

-

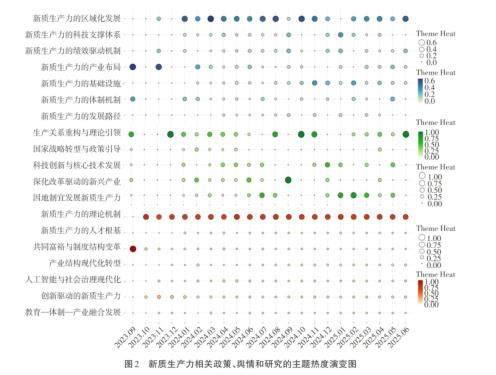

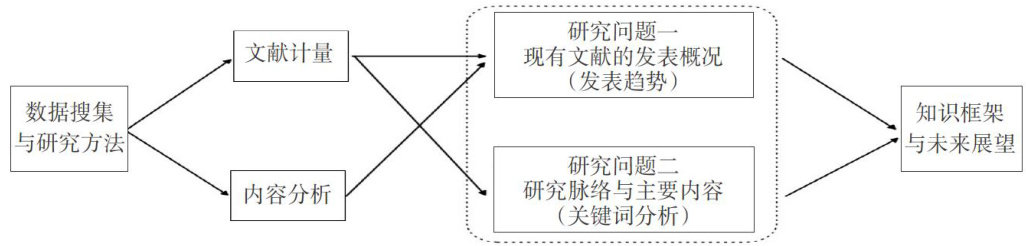

“新质生产力与高水平科技自立自强”专栏 | 数智技术赋能企业新质生产力:文献综述与知识框架

“新质生产力与高水平科技自立自强”专栏 | 数智技术赋能企业新质生产力:文献综述与知识框架

-

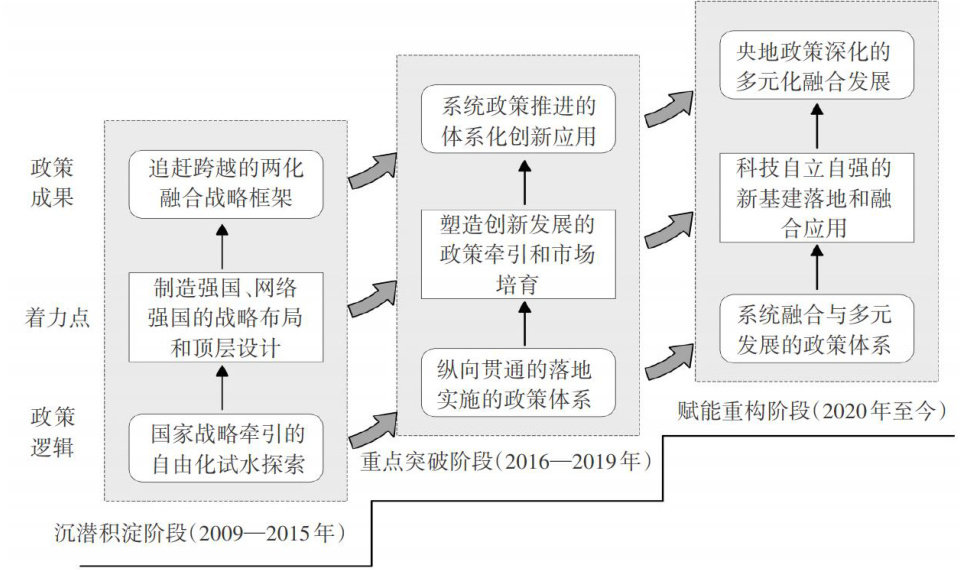

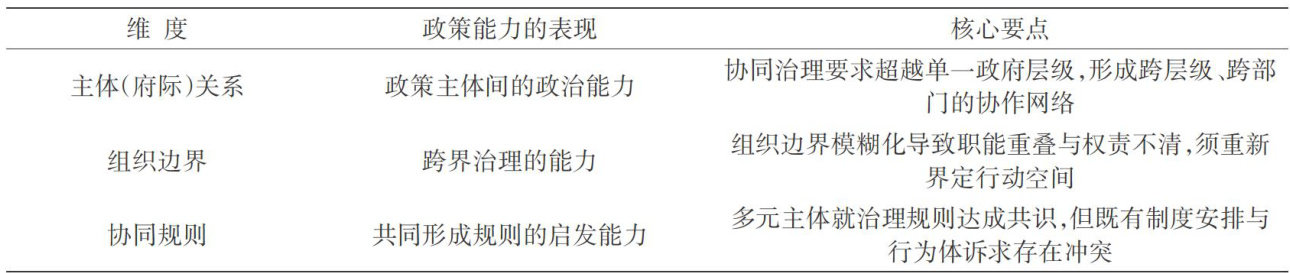

科学学理论与方法 | 工业互联网创新发展阶段、演进机制及特征研究

科学学理论与方法 | 工业互联网创新发展阶段、演进机制及特征研究

-

科技战略与政策 | 会聚视角下ICT产业关键核心技术研发特征与突破路径

科技战略与政策 | 会聚视角下ICT产业关键核心技术研发特征与突破路径

-

区域科技与创新 | “揭榜挂帅”攻关制度的多元模式:基于浙江实践的多案例研究

区域科技与创新 | “揭榜挂帅”攻关制度的多元模式:基于浙江实践的多案例研究

-

产业技术进步 | 科技创新与现代服务业发展的耦合协调度及其障碍因素分析

产业技术进步 | 科技创新与现代服务业发展的耦合协调度及其障碍因素分析

-

产业技术进步 | 数字经济条件下生产性服务业与制造业耦合战略选择研究

产业技术进步 | 数字经济条件下生产性服务业与制造业耦合战略选择研究

登录

登录