目录

快速导航-

要闻 | “华中长城 铁军忠魂

要闻 | “华中长城 铁军忠魂

-

卷首语 | 档案学研究应重视田野调查

卷首语 | 档案学研究应重视田野调查

-

本期特稿 | 数据时代文件与档案管理集中度变化研究

本期特稿 | 数据时代文件与档案管理集中度变化研究

-

苏档视点 | 系统推进“142”工程擘画宿迁档案事业高质量发展新图景

苏档视点 | 系统推进“142”工程擘画宿迁档案事业高质量发展新图景

-

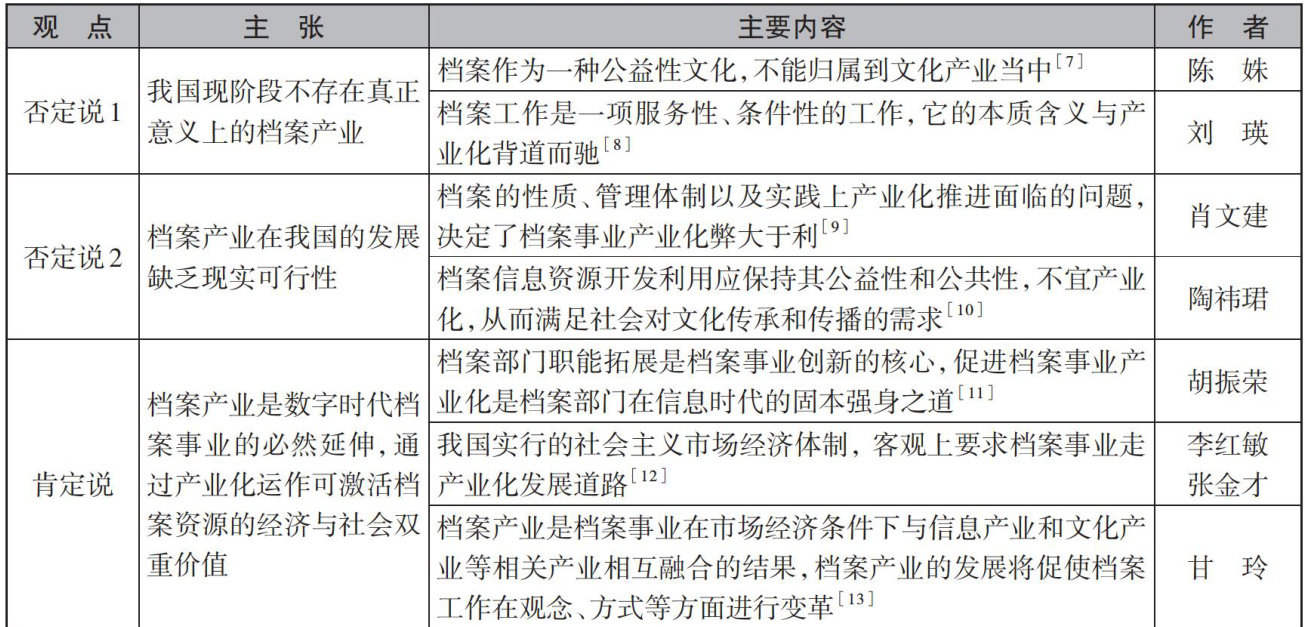

专题·档案产业发展 | 档案产业概念正名:内涵、结构与功能

专题·档案产业发展 | 档案产业概念正名:内涵、结构与功能

-

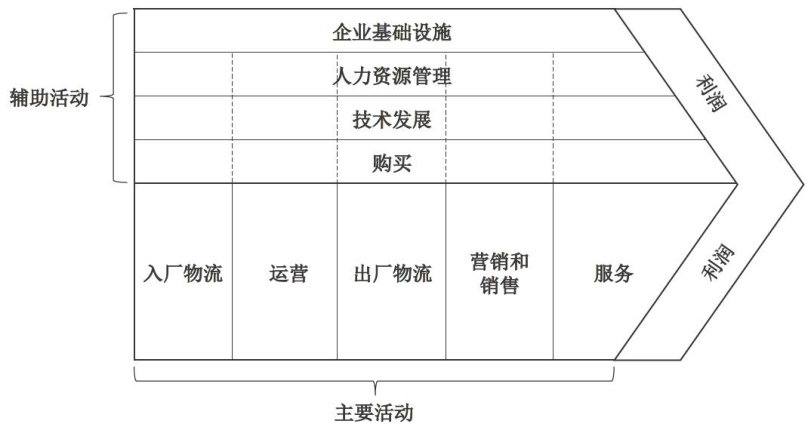

专题·档案产业发展 | 文化产业价值链视角下的档案与文化产业融合发展探析

专题·档案产业发展 | 文化产业价值链视角下的档案与文化产业融合发展探析

-

理论探索 | 档案学术成果与政策议题关联研究

理论探索 | 档案学术成果与政策议题关联研究

-

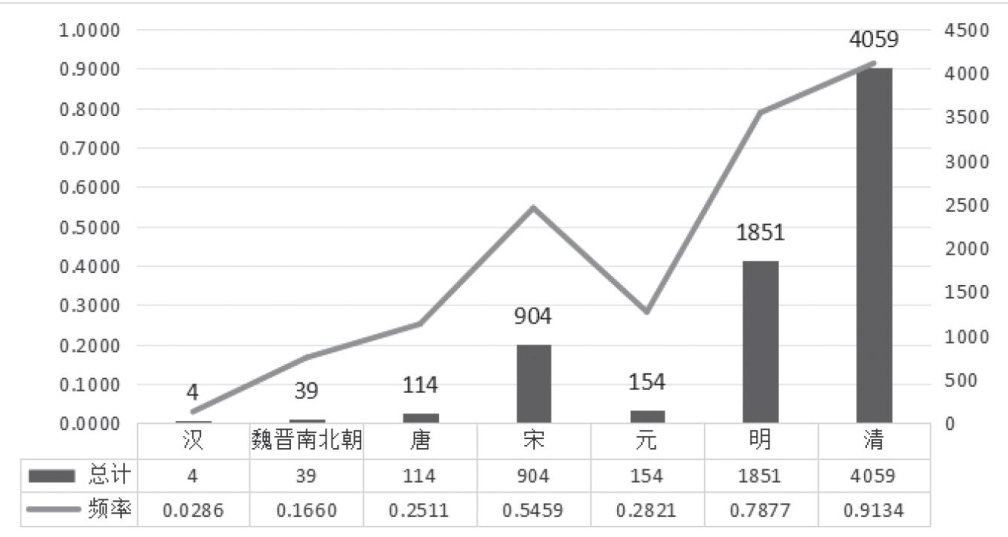

理论探索 | “尺牌”一词源流考

理论探索 | “尺牌”一词源流考

-

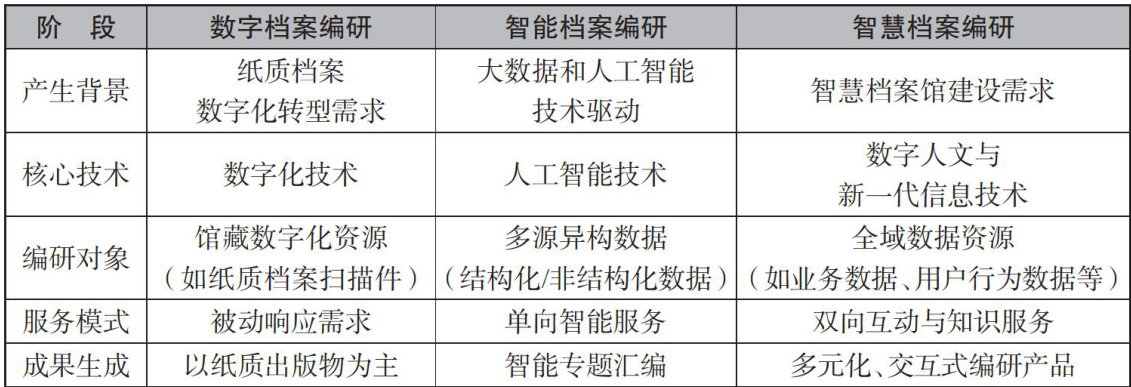

理论探索 | 数字人文视域下智慧档案编研: 机遇、挑战与对策

理论探索 | 数字人文视域下智慧档案编研: 机遇、挑战与对策

-

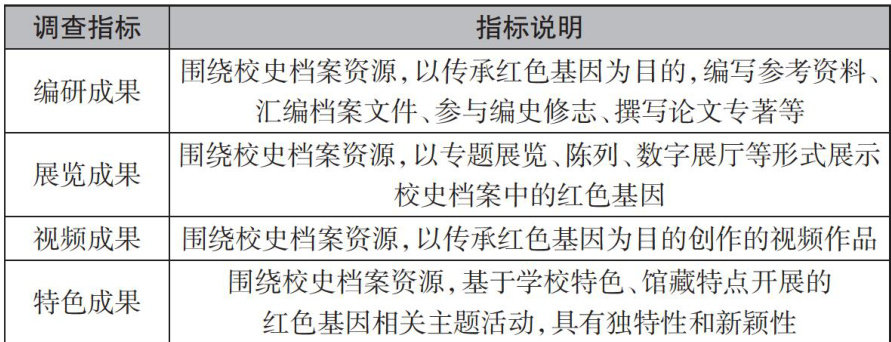

业务研究 | 论共情传播视角下高校校史档案中红色基因的传承策略

业务研究 | 论共情传播视角下高校校史档案中红色基因的传承策略

-

业务研究 | “人在回路”理念下的可信知识服务

业务研究 | “人在回路”理念下的可信知识服务

-

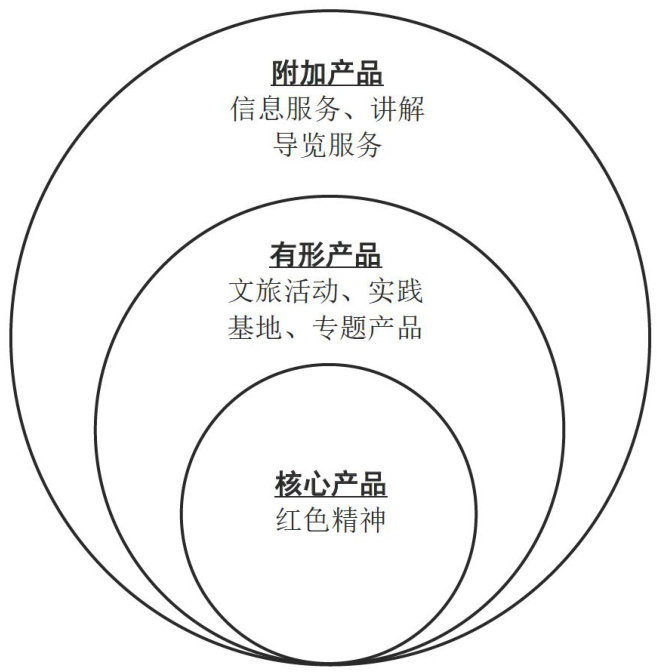

业务研究 | 文旅融合背景下红色档案资源开发利用路径研究

业务研究 | 文旅融合背景下红色档案资源开发利用路径研究

-

业务研究 | 档案利用服务数字化平台赋能档案公共服务均等化:价值指向、阻滞因素、调适策略

业务研究 | 档案利用服务数字化平台赋能档案公共服务均等化:价值指向、阻滞因素、调适策略

-

实践经纬 | 跨国拼图 共同记忆

实践经纬 | 跨国拼图 共同记忆

-

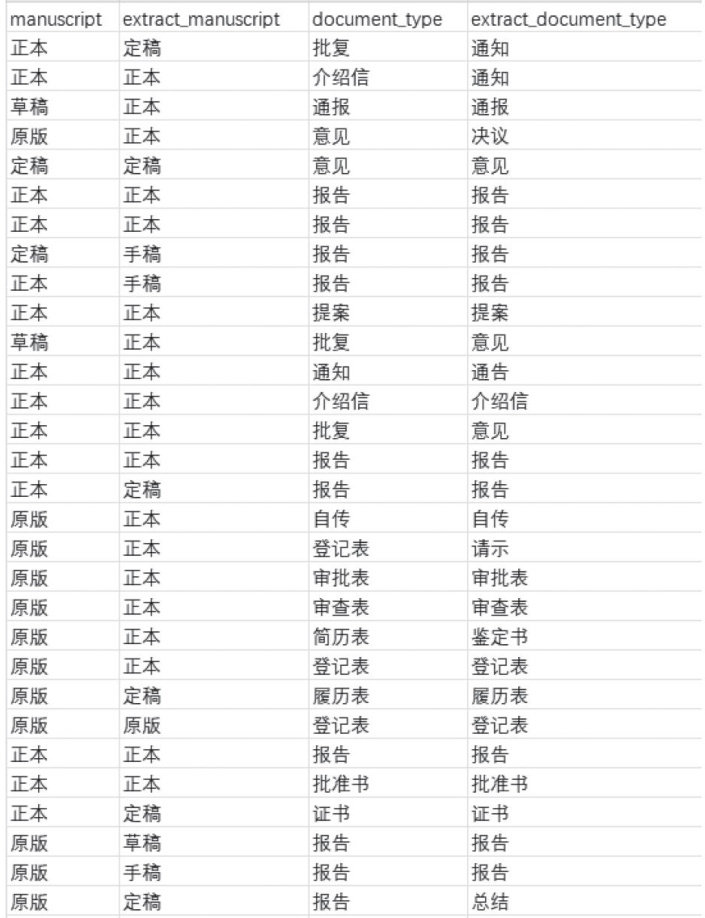

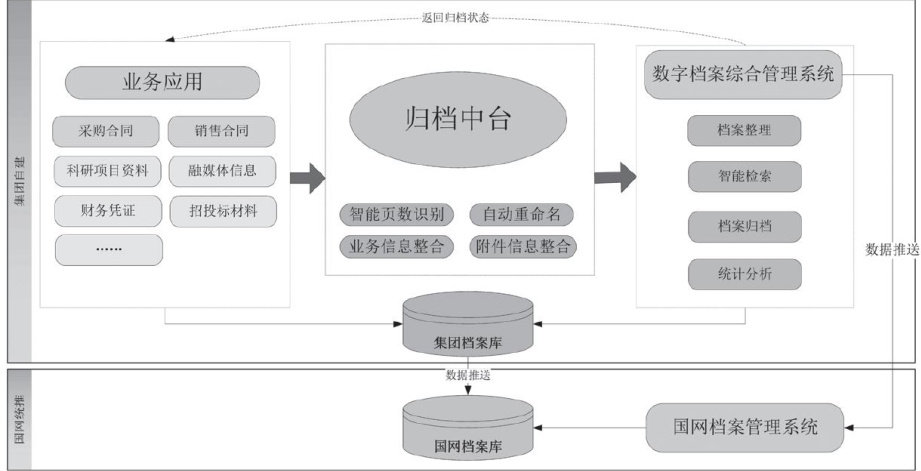

实践经纬 | 高科技产业集团业档融合路径

实践经纬 | 高科技产业集团业档融合路径

-

实践经纬 | 新时代档案工匠型人才队伍建设研究

实践经纬 | 新时代档案工匠型人才队伍建设研究

-

实践经纬 | 信息传真

实践经纬 | 信息传真

登录

登录