- 全部分类/

- 时政军事/

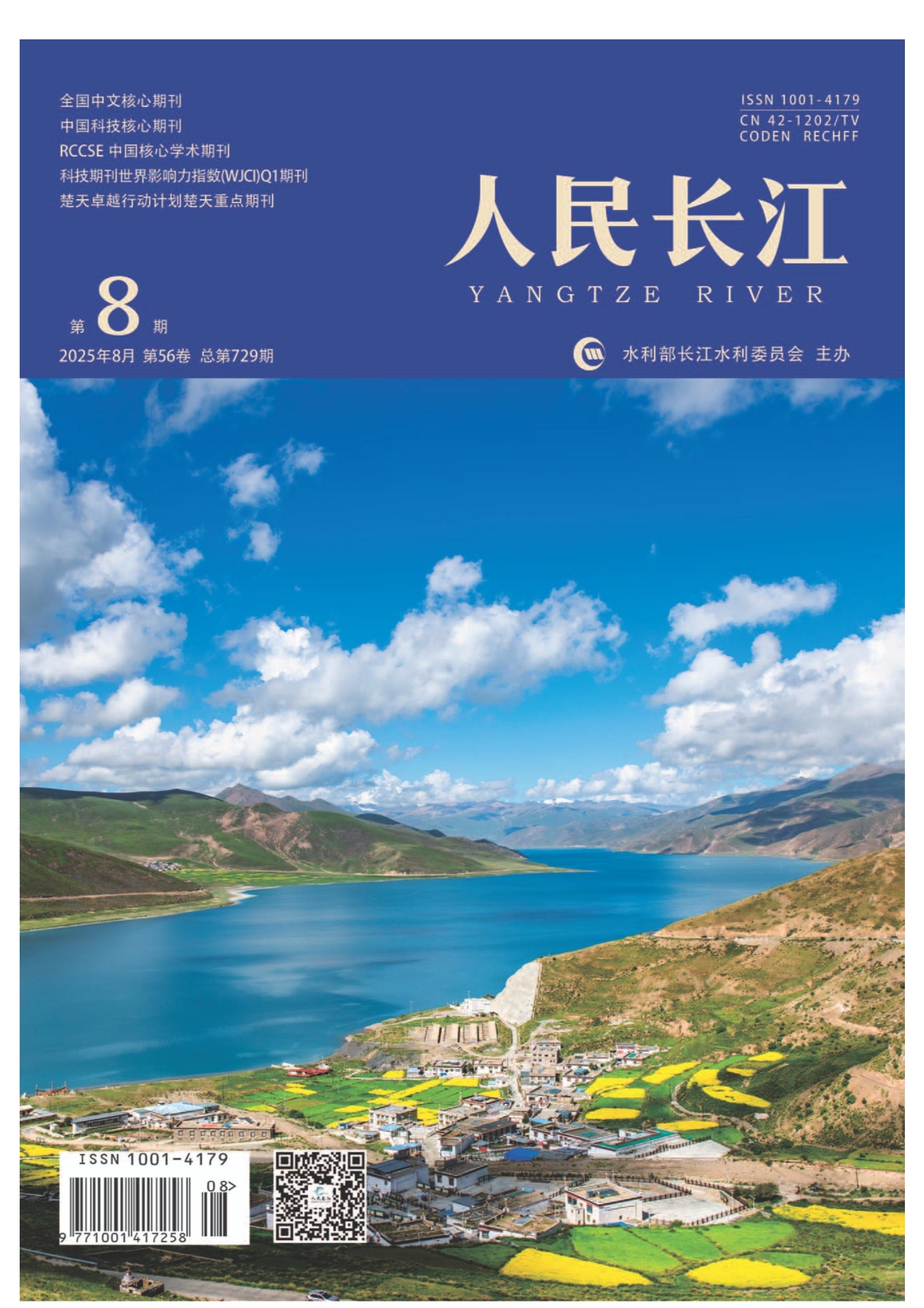

- 人民长江

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

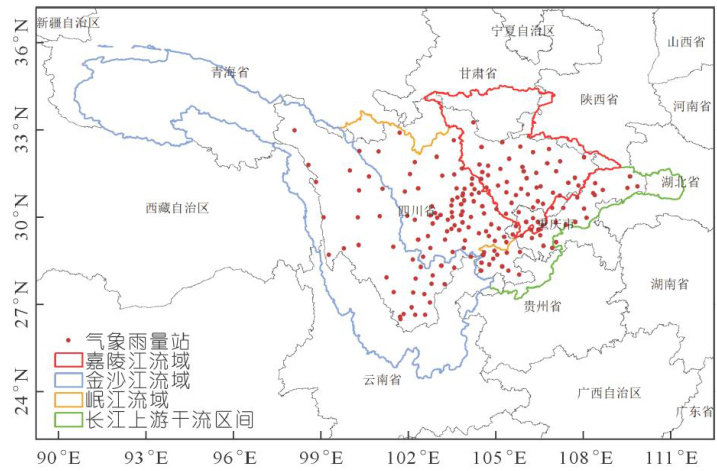

防洪减灾 | 长江川渝河段汛期分期与洪水资源化研究

防洪减灾 | 长江川渝河段汛期分期与洪水资源化研究

-

防洪减灾 | 考虑河道流量智能演算的梯级水库防洪优化调度

防洪减灾 | 考虑河道流量智能演算的梯级水库防洪优化调度

-

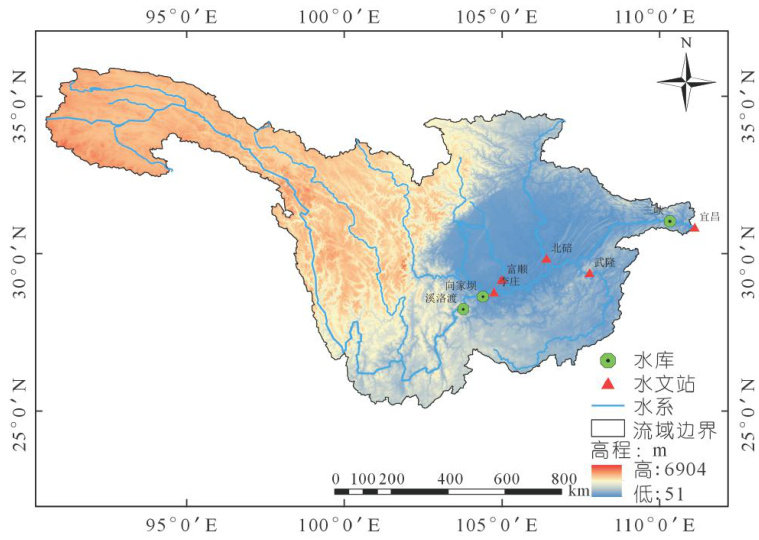

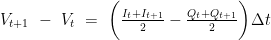

防洪减灾 | 三峡水库校核洪水工况调洪演算分析

防洪减灾 | 三峡水库校核洪水工况调洪演算分析

-

防洪减灾 | 2024年台风“格美”与长江3号洪水防御应对

防洪减灾 | 2024年台风“格美”与长江3号洪水防御应对

-

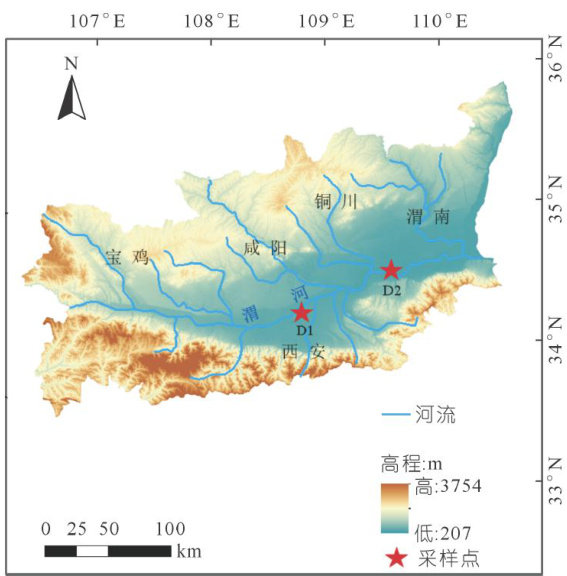

水环境与水生态 | 不同介质河床沉积物重金属释放潜能及其环境响应

水环境与水生态 | 不同介质河床沉积物重金属释放潜能及其环境响应

-

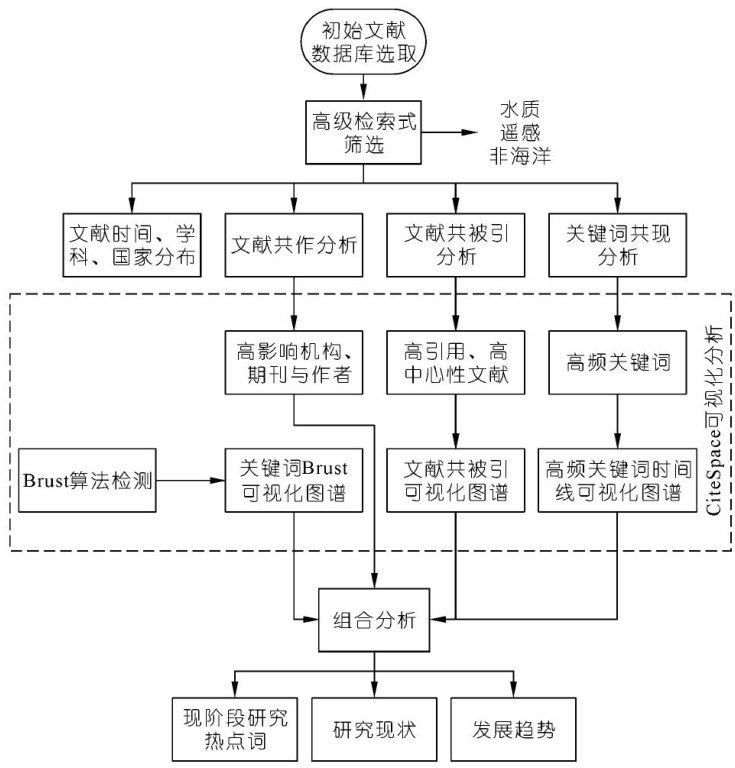

水环境与水生态 | 内陆水体水质遥感研究进展

水环境与水生态 | 内陆水体水质遥感研究进展

-

水环境与水生态 | 不同生态修复边坡凋落物分解与养分动态变化特征

水环境与水生态 | 不同生态修复边坡凋落物分解与养分动态变化特征

-

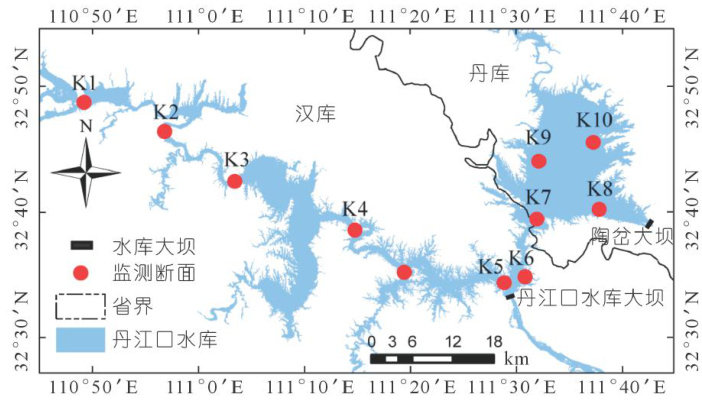

水环境与水生态 | 秋汛洪水后丹江口水库浮游藻类群落分布机制

水环境与水生态 | 秋汛洪水后丹江口水库浮游藻类群落分布机制

-

水环境与水生态 | 长江中游四大家鱼产卵孵化水文生境模拟分析

水环境与水生态 | 长江中游四大家鱼产卵孵化水文生境模拟分析

-

水环境与水生态 | 筑坝影响下鱼类洄游行为生理响应研究进展

水环境与水生态 | 筑坝影响下鱼类洄游行为生理响应研究进展

-

水文水资源 | 长江水文流量在线监测现状及精度评价

水文水资源 | 长江水文流量在线监测现状及精度评价

-

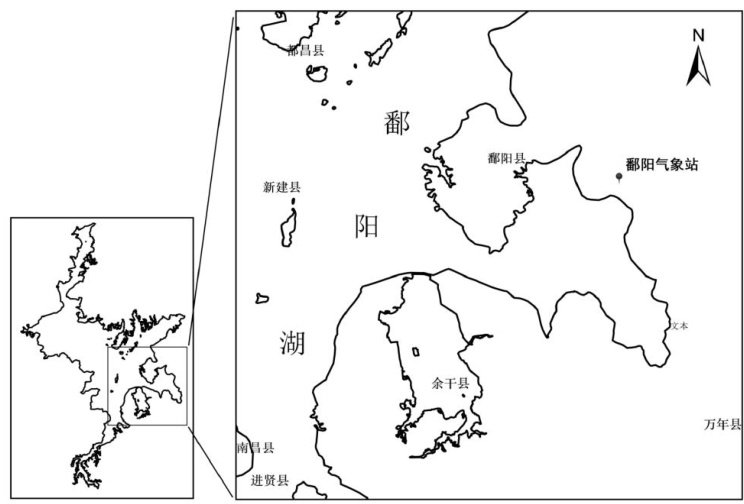

水文水资源 | 不同潜在蒸散发估算方法在鄱阳湖区的适用性

水文水资源 | 不同潜在蒸散发估算方法在鄱阳湖区的适用性

-

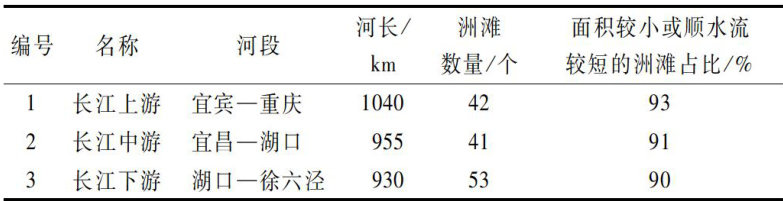

水文水资源 | 基于时序遥感和水位数据的洲滩地形重建技术研究

水文水资源 | 基于时序遥感和水位数据的洲滩地形重建技术研究

-

水文水资源 | 考虑多影响因素的感潮河段潮位模拟方法研究

水文水资源 | 考虑多影响因素的感潮河段潮位模拟方法研究

-

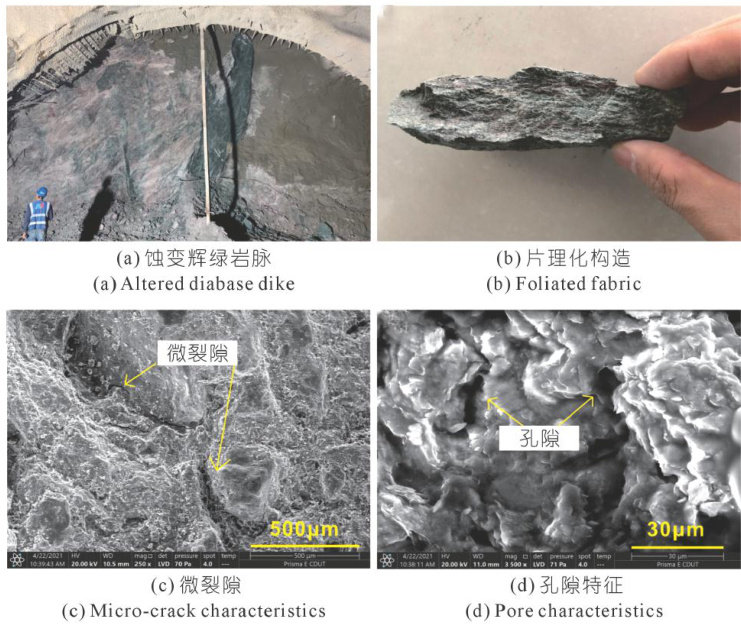

地质与勘测 | 强黏土化蚀变辉绿岩浸水崩解过程量化分析方法

地质与勘测 | 强黏土化蚀变辉绿岩浸水崩解过程量化分析方法

-

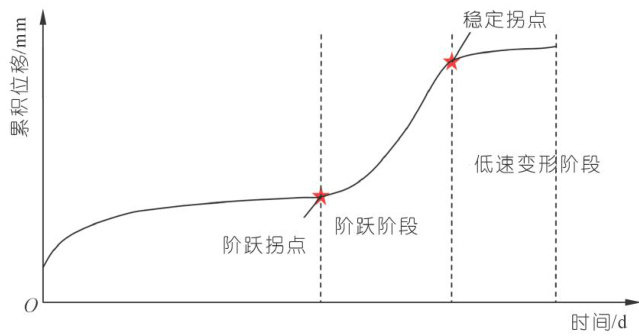

地质与勘测 | 库区阶跃型滑坡预警方法研究

地质与勘测 | 库区阶跃型滑坡预警方法研究

-

地质与勘测 | 基于KAN-N-Beats的可解释性滑坡位移预测

地质与勘测 | 基于KAN-N-Beats的可解释性滑坡位移预测

-

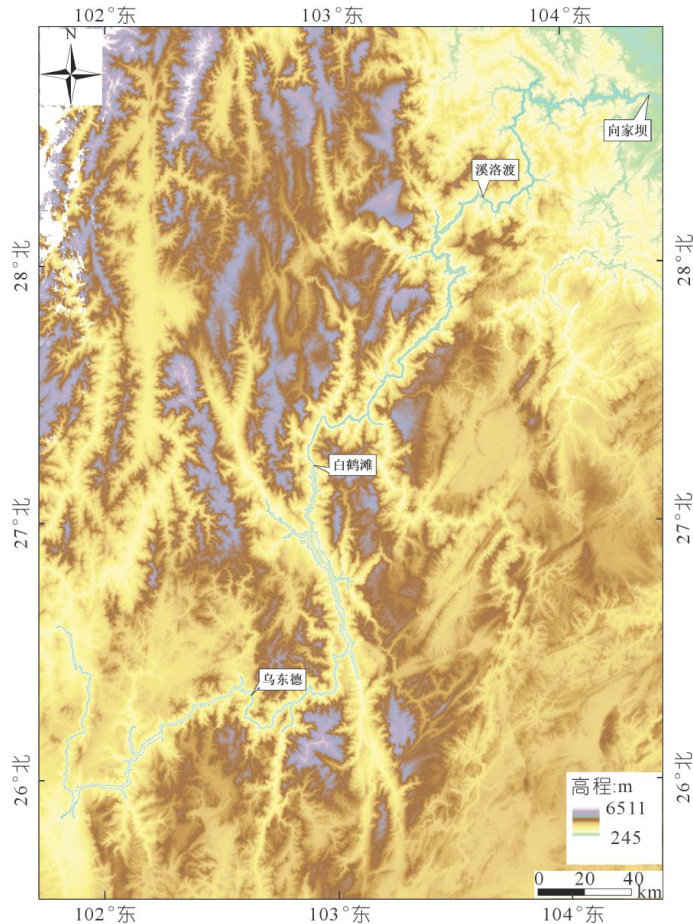

地质与勘测 | 金沙江下游滑坡分布特征及控制因素研究

地质与勘测 | 金沙江下游滑坡分布特征及控制因素研究

-

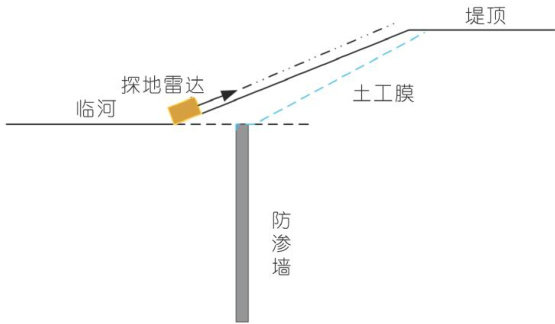

地质与勘测 | 堤坡斜面下防渗墙体快速无损检测方法

地质与勘测 | 堤坡斜面下防渗墙体快速无损检测方法

-

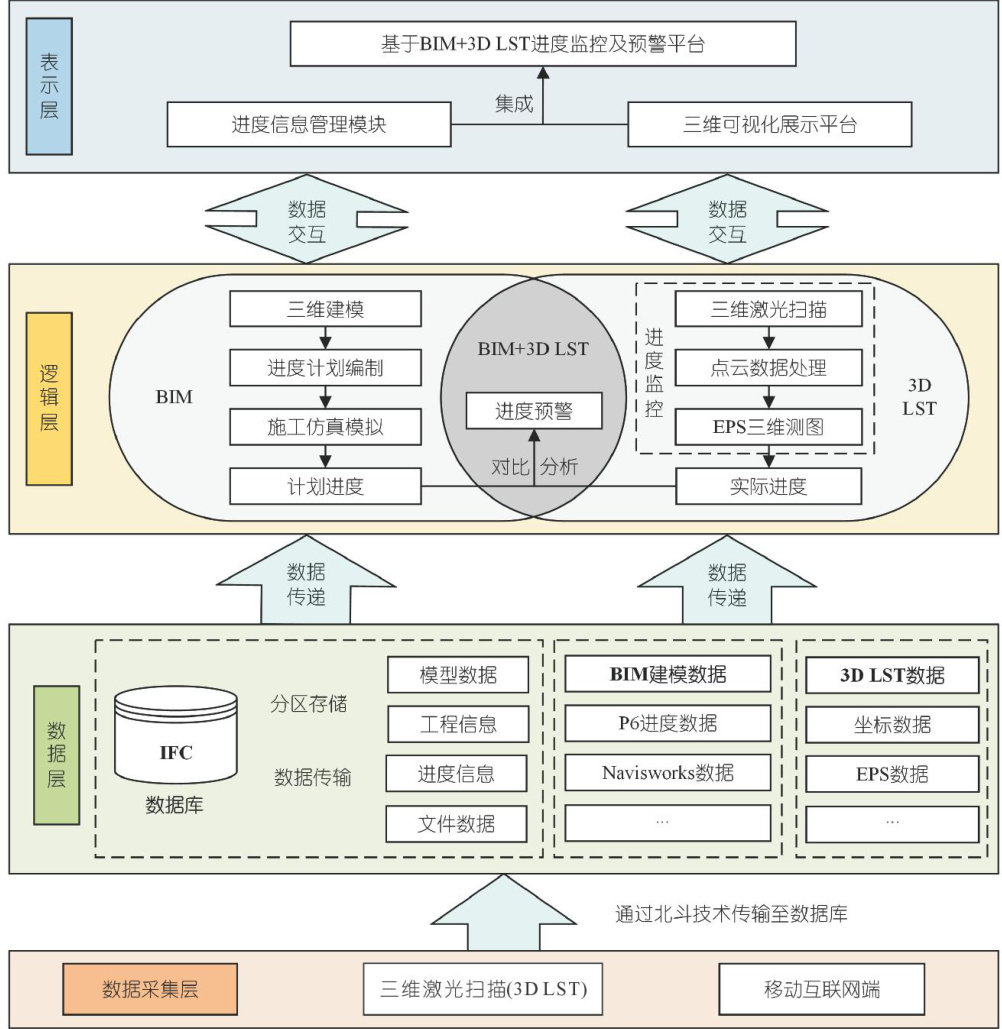

工程建设 | 基于BIM和3DLST的高拱坝施工进度监控及预警

工程建设 | 基于BIM和3DLST的高拱坝施工进度监控及预警

-

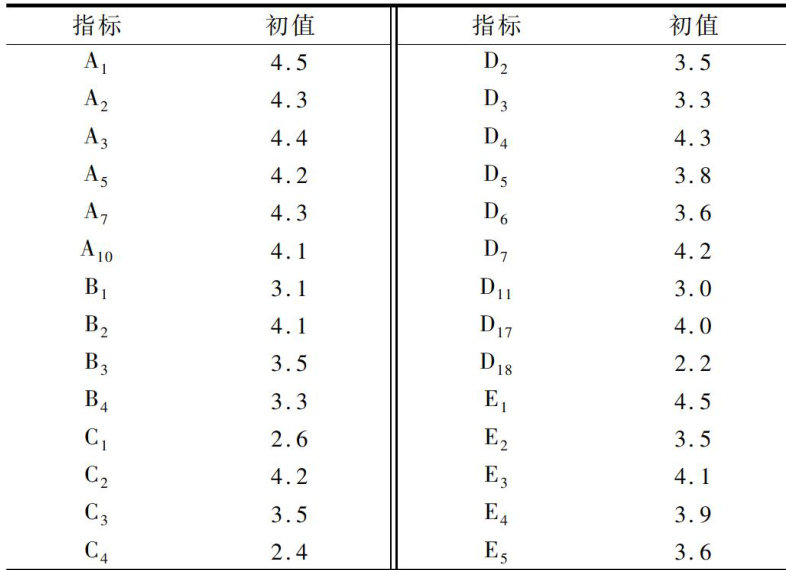

工程建设 | 基于SNA-SD的高支模施工安全风险演化规律研究

工程建设 | 基于SNA-SD的高支模施工安全风险演化规律研究

-

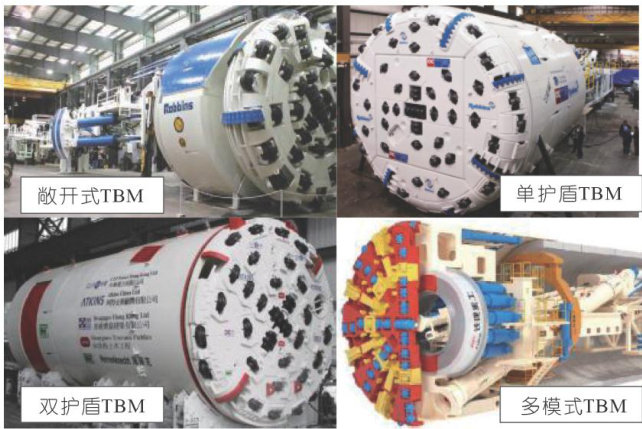

工程建设 | 基于不良地质条件阈值评判的TBM选型方法

工程建设 | 基于不良地质条件阈值评判的TBM选型方法

-

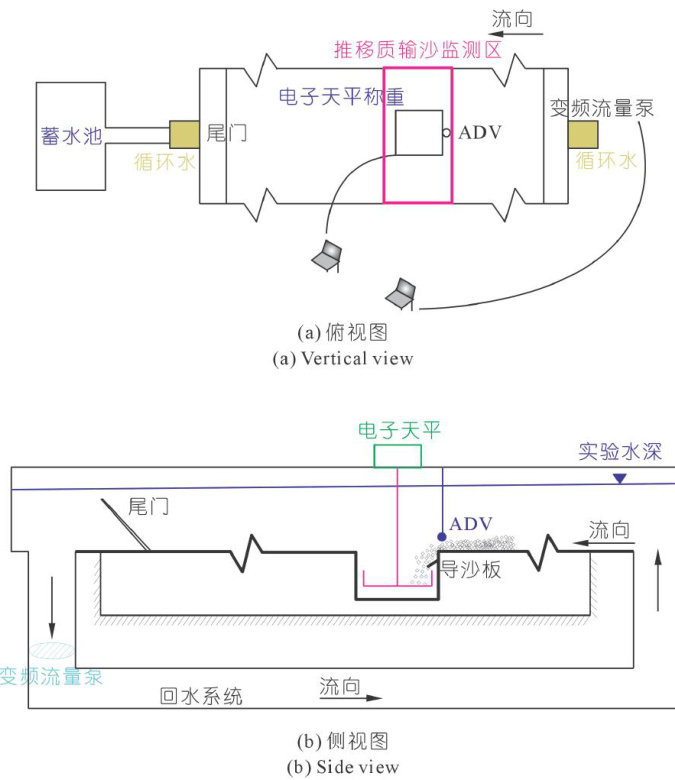

科学试验研究 | 长江口推移质输沙率公式适用性室内实验研究

科学试验研究 | 长江口推移质输沙率公式适用性室内实验研究

-

科学试验研究 | 均质土石坝漫顶溃决影响因素数值模拟研究

科学试验研究 | 均质土石坝漫顶溃决影响因素数值模拟研究

-

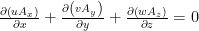

科学试验研究 | 钢蜗壳外包垫层对流道脉动压力激振特性影响研究

科学试验研究 | 钢蜗壳外包垫层对流道脉动压力激振特性影响研究

-

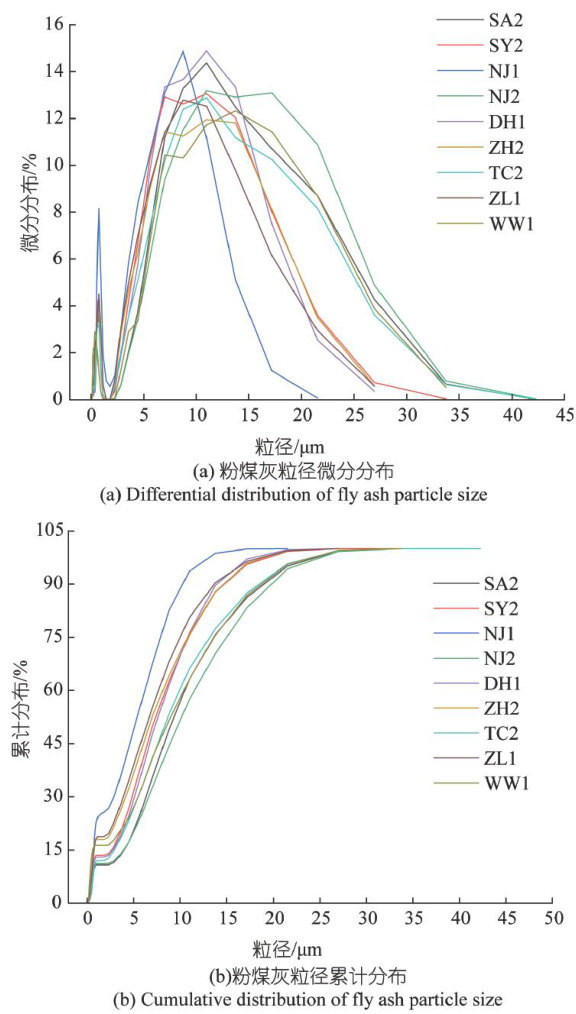

科学试验研究 | 粉煤灰特性对地聚物砂浆性能影响研究

科学试验研究 | 粉煤灰特性对地聚物砂浆性能影响研究

-

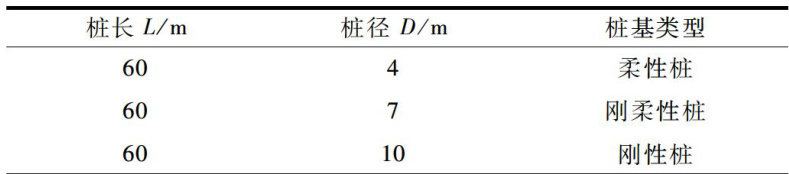

科学试验研究 | 黏土地层中海上风电桩基桩土相互作用循环p-y模型

科学试验研究 | 黏土地层中海上风电桩基桩土相互作用循环p-y模型

-

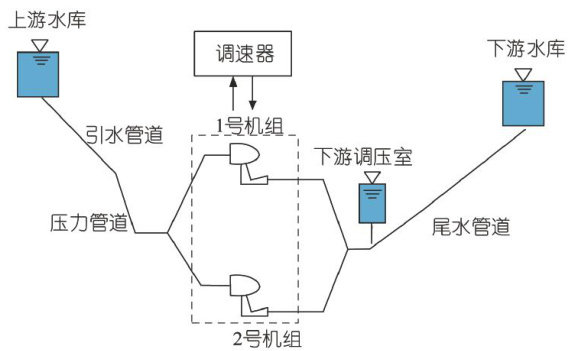

科学试验研究 | 基于稳定余量的水电机组深度调峰振荡特性分析

科学试验研究 | 基于稳定余量的水电机组深度调峰振荡特性分析

-

工程运行管理 | 抽水蓄能电站统一调度下容量电费分摊方法研究

工程运行管理 | 抽水蓄能电站统一调度下容量电费分摊方法研究

-

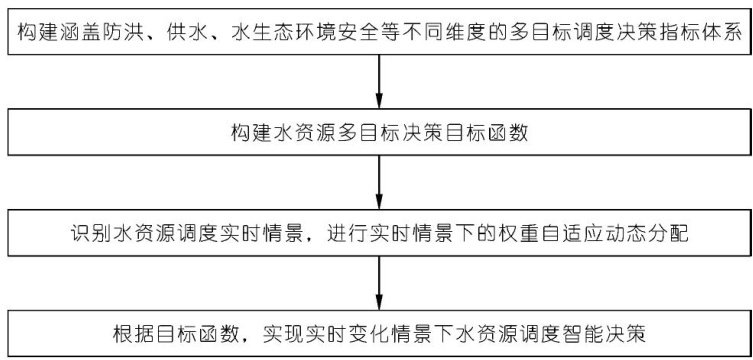

水利信息化 | 流域水资源实时调度决策系统平台建设探讨

水利信息化 | 流域水资源实时调度决策系统平台建设探讨

-

广告·书评 | 长江两岸的文化记忆与审美密码

广告·书评 | 长江两岸的文化记忆与审美密码

-

广告·书评 | 京杭大运河水文化遗产保护价值与策略

广告·书评 | 京杭大运河水文化遗产保护价值与策略

-

广告·书评 | 水利风景区品牌形象的视觉设计

广告·书评 | 水利风景区品牌形象的视觉设计

-

广告·书评 | 区域水文化体育产业资源开发对策

广告·书评 | 区域水文化体育产业资源开发对策

-

广告·书评 | 中华水文化在高校思政教育中的融入

广告·书评 | 中华水文化在高校思政教育中的融入

-

广告·书评 | 水文化教育与思想政治教育的协同育人

广告·书评 | 水文化教育与思想政治教育的协同育人

-

广告·书评 | 水文化在大学生思政教育中的融合

广告·书评 | 水文化在大学生思政教育中的融合

呈显著负相关,表明不同生态修复边坡凋落物分解速率主要受到凋落物TOC含量与凋落物C:N的影响,在分解过程中受到N限制,即凋落物初始TOC、N含量与C:N越高,分解速率越慢,越不利于分解。

呈显著负相关,表明不同生态修复边坡凋落物分解速率主要受到凋落物TOC含量与凋落物C:N的影响,在分解过程中受到N限制,即凋落物初始TOC、N含量与C:N越高,分解速率越慢,越不利于分解。 );各江段代表性站点均满足四大家鱼孵化水文需求(流速 >0.3m/s ),其中宜昌至监利江段的水文改善效果更为明显。研究成果量化了三峡水库生态调度对四大家鱼产卵孵化过程适宜水文条件的正向调控作用,为生态调度效果评价和方案优化提供科学依据。

);各江段代表性站点均满足四大家鱼孵化水文需求(流速 >0.3m/s ),其中宜昌至监利江段的水文改善效果更为明显。研究成果量化了三峡水库生态调度对四大家鱼产卵孵化过程适宜水文条件的正向调控作用,为生态调度效果评价和方案优化提供科学依据。

登录

登录