- 全部分类/

- 时政军事/

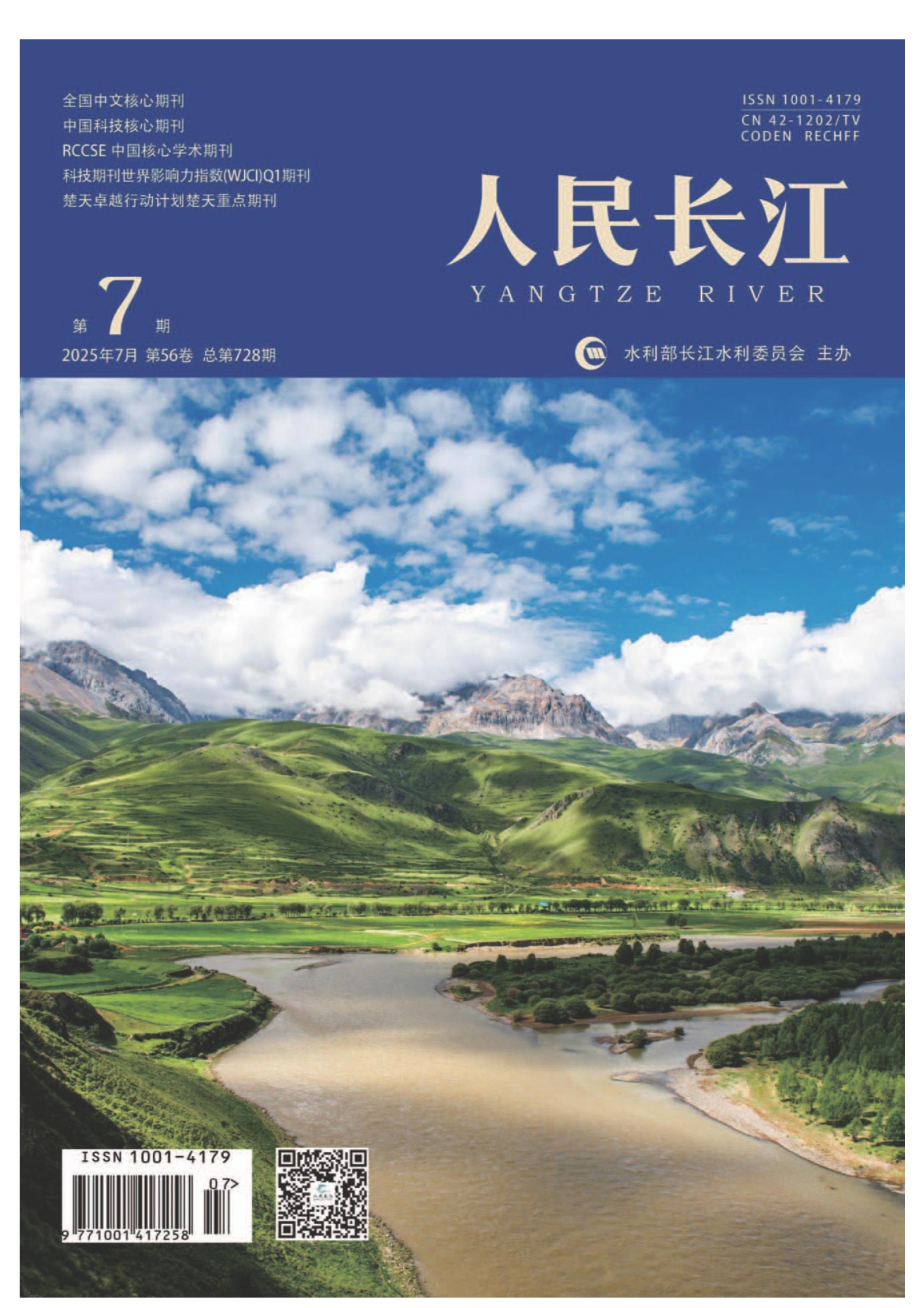

- 人民长江

扫码免费借阅

扫码免费借阅

目录

快速导航-

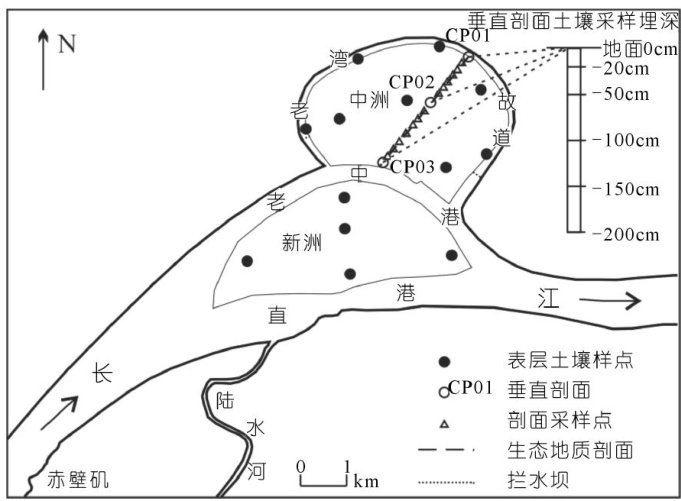

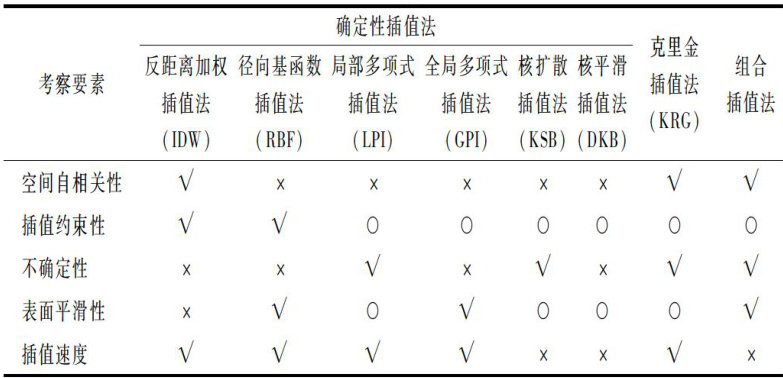

水环境与水生态 | 长江陆溪口鹅头洲土壤重金属空间分布及源解析

水环境与水生态 | 长江陆溪口鹅头洲土壤重金属空间分布及源解析

-

水环境与水生态 | 应对支流库湾水华的三峡水库生态调度试验效果研究

水环境与水生态 | 应对支流库湾水华的三峡水库生态调度试验效果研究

-

水环境与水生态 | 考虑降雨年内变化的河道生态流量计算水力学法

水环境与水生态 | 考虑降雨年内变化的河道生态流量计算水力学法

-

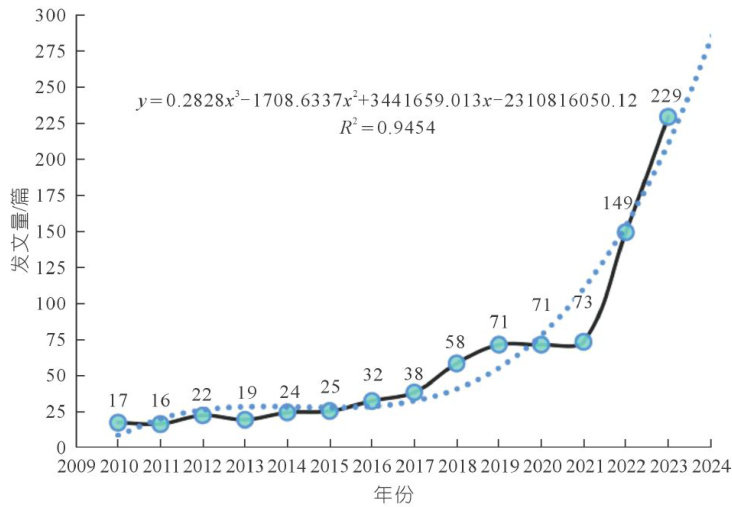

水环境与水生态 | 河道生态治理与修复技术研究进展

水环境与水生态 | 河道生态治理与修复技术研究进展

-

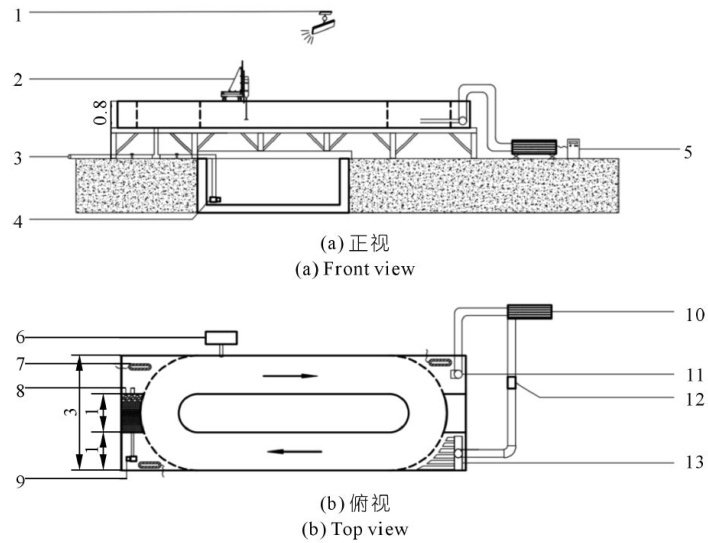

水环境与水生态 | 运动训练对岩原鲤生长性能及游泳行为的影响研究

水环境与水生态 | 运动训练对岩原鲤生长性能及游泳行为的影响研究

-

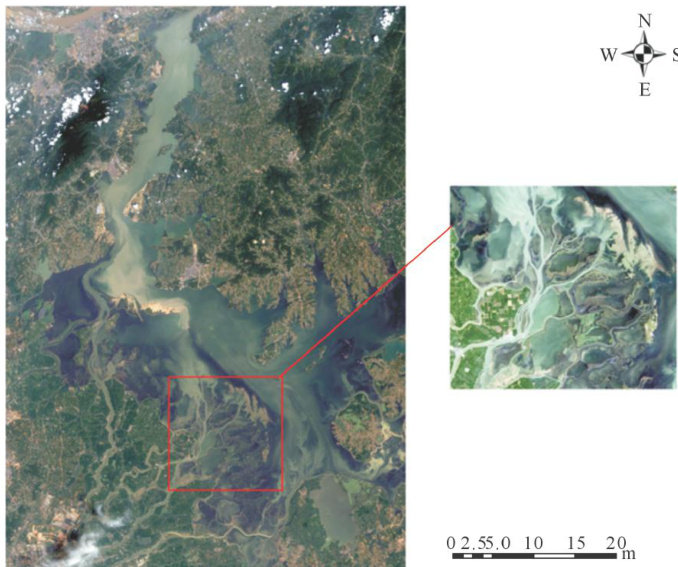

水环境与水生态 | 基于特征优选的鄱阳湖南矶湿地土地利用分类

水环境与水生态 | 基于特征优选的鄱阳湖南矶湿地土地利用分类

-

水文水资源 | 基于Budyko方程的丹江口入库径流变化归因分析

水文水资源 | 基于Budyko方程的丹江口入库径流变化归因分析

-

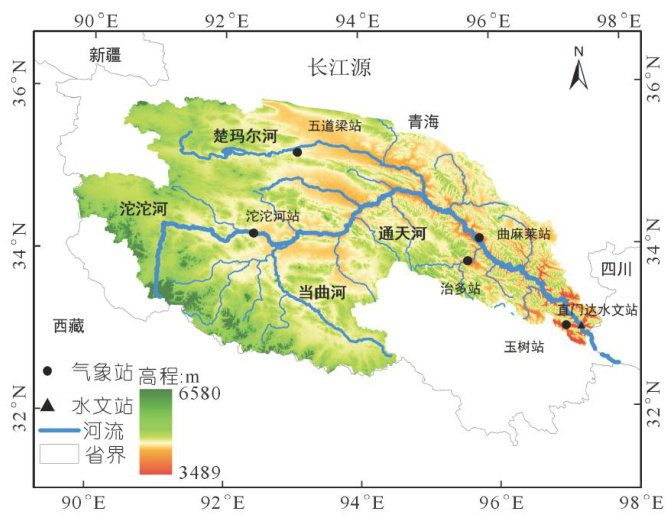

水文水资源 | 长江源区水源涵养能力多尺度时空变化特征研究

水文水资源 | 长江源区水源涵养能力多尺度时空变化特征研究

-

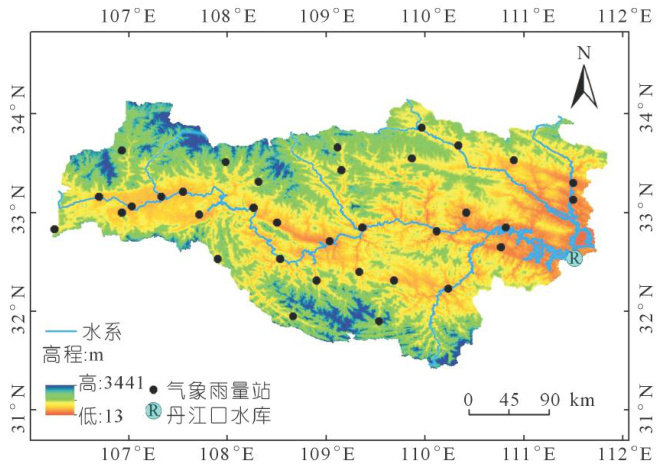

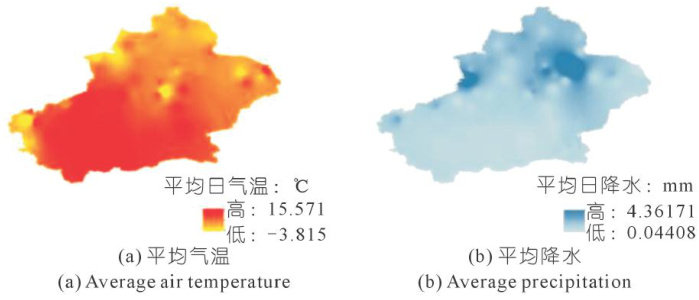

水文水资源 | 汉江上游流域多时间尺度降水时空演变特征分析

水文水资源 | 汉江上游流域多时间尺度降水时空演变特征分析

-

水文水资源 | 改进的综合气象干旱指数在新疆的适用性分析

水文水资源 | 改进的综合气象干旱指数在新疆的适用性分析

-

水文水资源 | 基于EMD-SVM的东北寒温带黑土区蒸发预测模型研究

水文水资源 | 基于EMD-SVM的东北寒温带黑土区蒸发预测模型研究

-

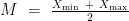

地质与勘测 | 结合瓶颈注意力的李生残差网络滑坡变化检测

地质与勘测 | 结合瓶颈注意力的李生残差网络滑坡变化检测

-

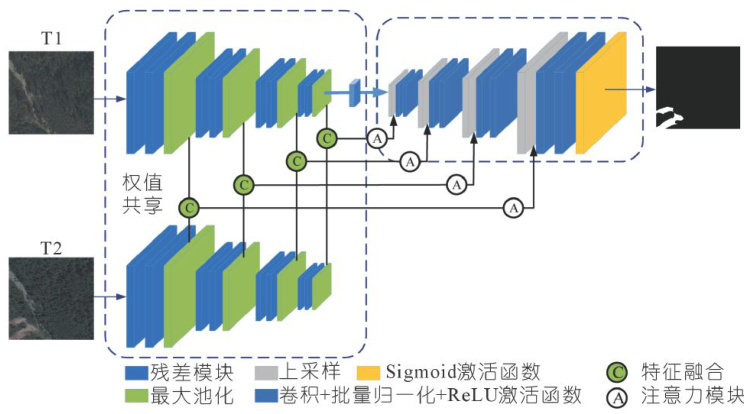

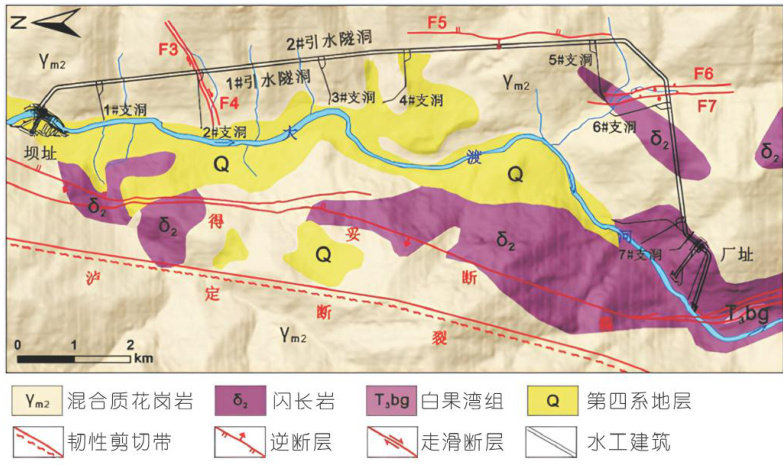

地质与勘测 | 基于地貌因素的高原巨型泥石流堆积扇特征分析

地质与勘测 | 基于地貌因素的高原巨型泥石流堆积扇特征分析

-

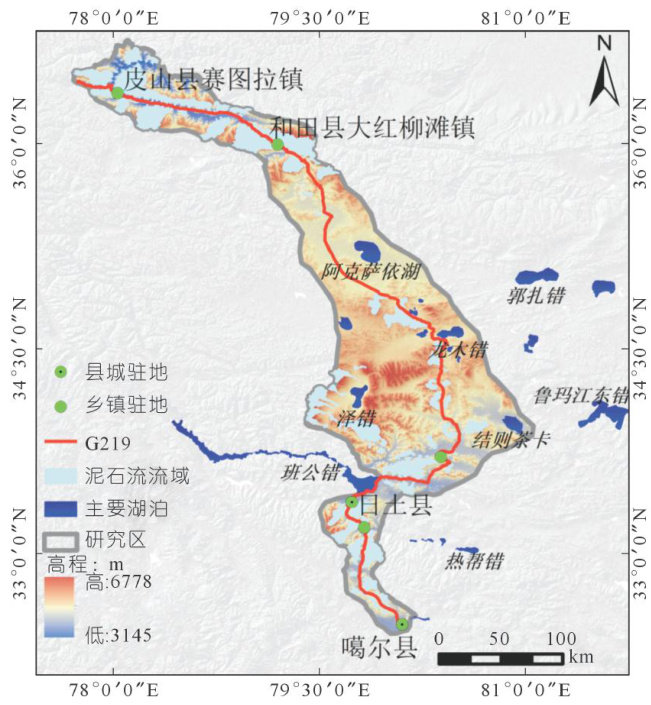

地质与勘测 | 基于水文过程的震后泥石流降雨阈值模型研究

地质与勘测 | 基于水文过程的震后泥石流降雨阈值模型研究

-

地质与勘测 | 基于机器学习的构造蚀变花岗岩强度预测

地质与勘测 | 基于机器学习的构造蚀变花岗岩强度预测

-

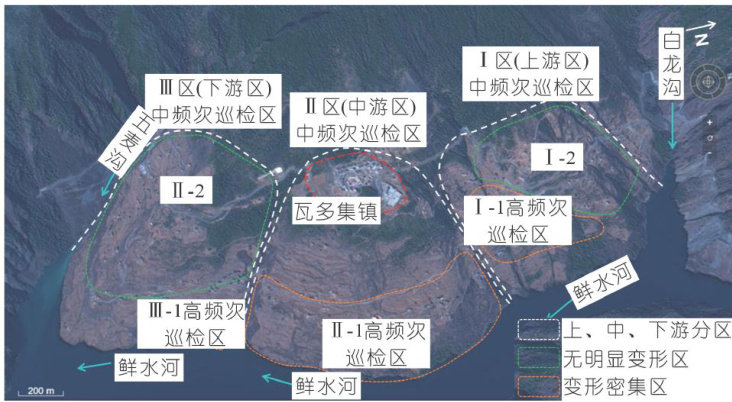

地质与勘测 | 基于无人机自动巡检的库区斜坡裂缝识别方法

地质与勘测 | 基于无人机自动巡检的库区斜坡裂缝识别方法

-

工程建设 | 基于小样本检测的土石坝料压实均匀性快速评估

工程建设 | 基于小样本检测的土石坝料压实均匀性快速评估

-

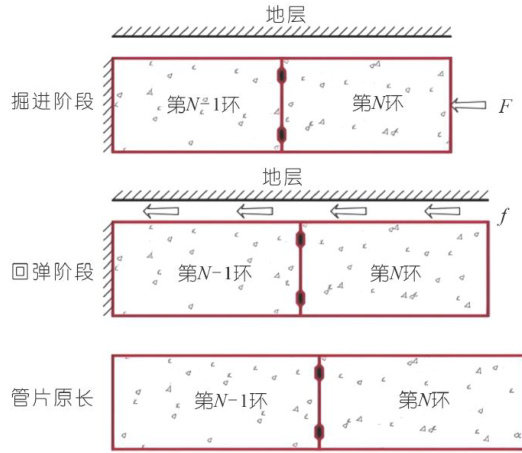

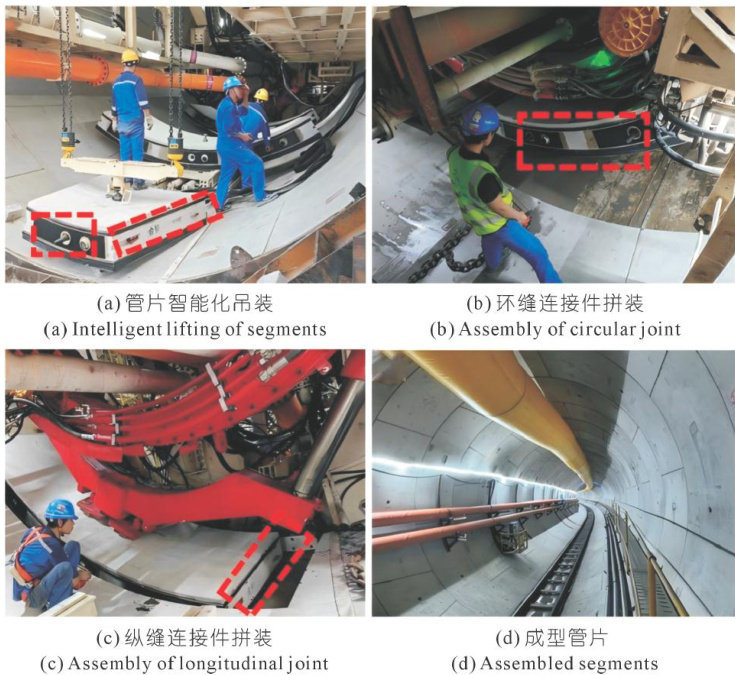

工程建设 | 越江输水盾构隧道接收环回弹机理分析及工程应用

工程建设 | 越江输水盾构隧道接收环回弹机理分析及工程应用

-

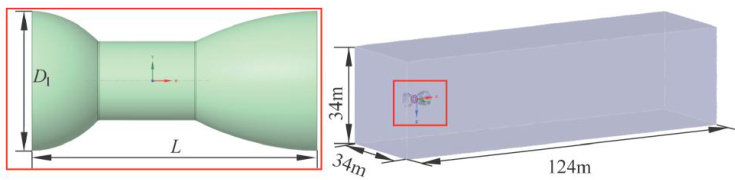

科学试验研究 | 阵列化微水头水轮机水力性能研究

科学试验研究 | 阵列化微水头水轮机水力性能研究

-

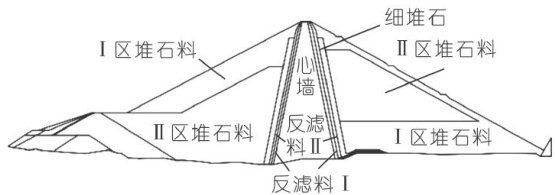

科学试验研究 | 基于随机场理论的糯扎渡大坝随机有限元分析

科学试验研究 | 基于随机场理论的糯扎渡大坝随机有限元分析

-

科学试验研究 | 输水隧洞新型承插式接头力学特性及失效机制

科学试验研究 | 输水隧洞新型承插式接头力学特性及失效机制

-

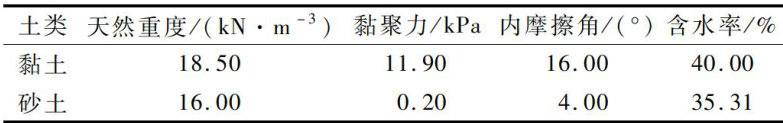

科学试验研究 | 冻结水泥黏土与砂土冲击动力响应及吸能特性

科学试验研究 | 冻结水泥黏土与砂土冲击动力响应及吸能特性

-

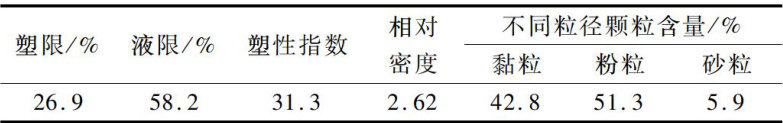

科学试验研究 | 有限絮凝-真空预压加固疏浚泥效果分析

科学试验研究 | 有限絮凝-真空预压加固疏浚泥效果分析

-

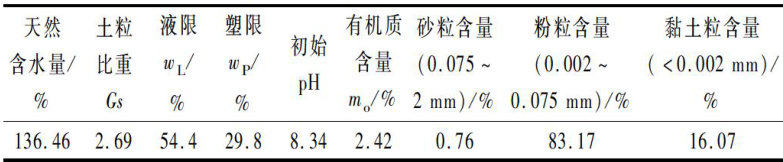

科学试验研究 | 聚丙烯酰胺对固化淤泥流动性和力学性能影响研究

科学试验研究 | 聚丙烯酰胺对固化淤泥流动性和力学性能影响研究

-

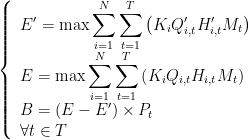

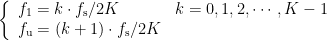

工程运行管理 | 基于龙头电站梯级补偿效益的水电容量价值研究

工程运行管理 | 基于龙头电站梯级补偿效益的水电容量价值研究

-

工程运行管理 | 基于特征模态分解的水电机组振动信号去噪

工程运行管理 | 基于特征模态分解的水电机组振动信号去噪

-

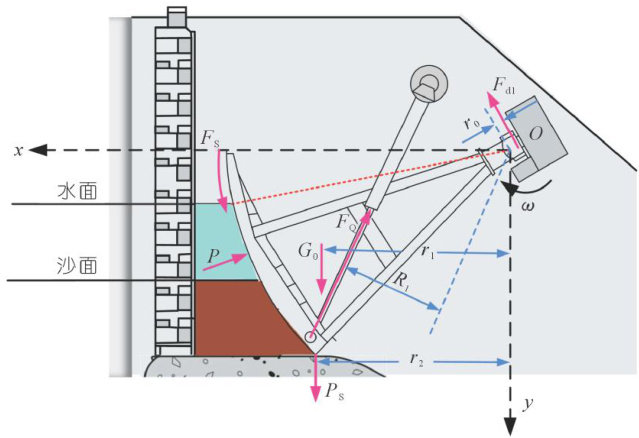

工程运行管理 | 考虑泥沙淤积的弧形闸门启门力预测方法研究

工程运行管理 | 考虑泥沙淤积的弧形闸门启门力预测方法研究

时,抑制水华的效果较好;4次生态调度实验中,除2022年生态调度试验入库流量较小,未达到

时,抑制水华的效果较好;4次生态调度实验中,除2022年生态调度试验入库流量较小,未达到

登录

登录