目录

快速导航-

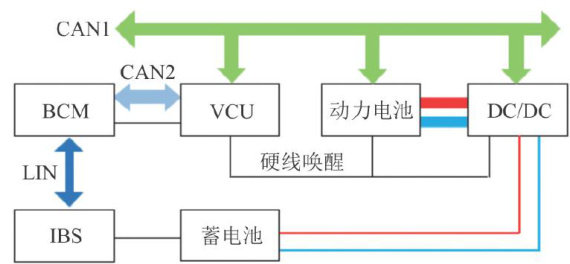

行业聚焦 | 新能源汽车低压静态功耗优化设计与管控方法研究

行业聚焦 | 新能源汽车低压静态功耗优化设计与管控方法研究

-

行业聚焦 | 新能源汽车高压PTC控制系统设计

行业聚焦 | 新能源汽车高压PTC控制系统设计

-

行业聚焦 | 电动汽车电池管理系统设计与优化分析

行业聚焦 | 电动汽车电池管理系统设计与优化分析

-

行业聚焦 | 分布式驱动电动汽车扭矩分配策略对底盘稳定性的影响

行业聚焦 | 分布式驱动电动汽车扭矩分配策略对底盘稳定性的影响

-

行业聚焦 | 汽车制动能量回收测评与应用

行业聚焦 | 汽车制动能量回收测评与应用

-

行业聚焦 | 新能源汽车碰撞高压线束碰撞安全判定

行业聚焦 | 新能源汽车碰撞高压线束碰撞安全判定

-

行业聚焦 | 动力电池智能拆解系统设计

行业聚焦 | 动力电池智能拆解系统设计

-

行业聚焦 | 并联混动车发动机启动控制策略研究

行业聚焦 | 并联混动车发动机启动控制策略研究

-

行业聚焦 | 一种混合动力汽车能量回收控制方法

行业聚焦 | 一种混合动力汽车能量回收控制方法

-

行业聚焦 | 一种新能源电动汽车智能补电的方法

行业聚焦 | 一种新能源电动汽车智能补电的方法

-

行业聚焦 | 电控系统稳定性对新能源汽车整车性能的影响机制

行业聚焦 | 电控系统稳定性对新能源汽车整车性能的影响机制

-

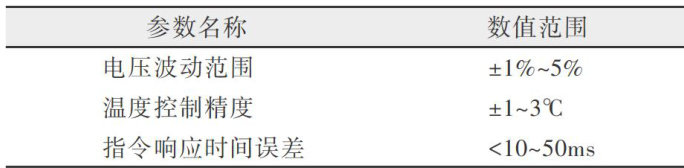

行业聚焦 | 汽车动力电池组的电池管理系统与温度控制技术

行业聚焦 | 汽车动力电池组的电池管理系统与温度控制技术

-

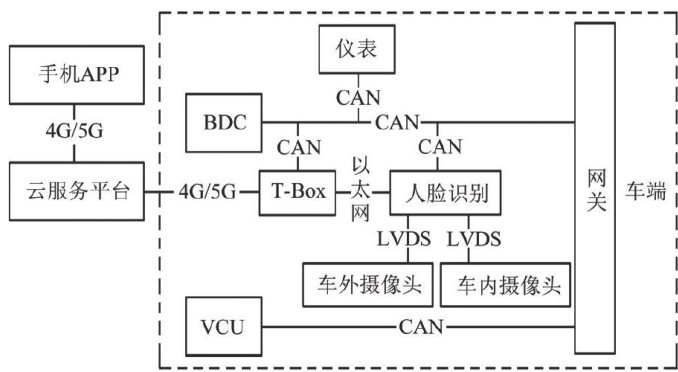

行业聚焦 | 基于人脸识别的新能源汽车权限管理系统研究

行业聚焦 | 基于人脸识别的新能源汽车权限管理系统研究

-

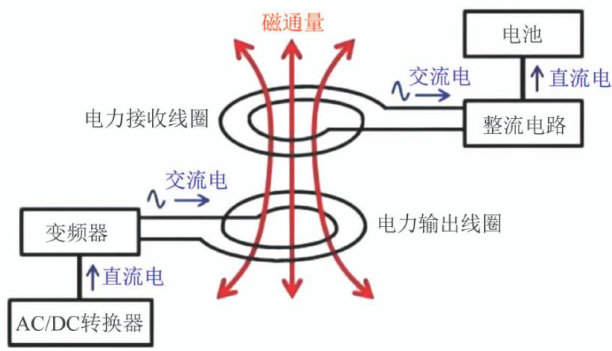

行业聚焦 | 车载无线充电的电磁兼容与效率优化

行业聚焦 | 车载无线充电的电磁兼容与效率优化

-

行业聚焦 | 新能源汽车电器集成控制系统研究

行业聚焦 | 新能源汽车电器集成控制系统研究

-

行业聚焦 | 氢燃料电池汽车热管理性能测试方法探讨

行业聚焦 | 氢燃料电池汽车热管理性能测试方法探讨

-

行业聚焦 | 机电一体化技术在新能源汽车中的应用与发展趋势

行业聚焦 | 机电一体化技术在新能源汽车中的应用与发展趋势

-

行业聚焦 | 基于MSPM0G3507自动行驶小车的设计与制作

行业聚焦 | 基于MSPM0G3507自动行驶小车的设计与制作

-

行业聚焦 | 车载总线通信故障的分析及解决方案

行业聚焦 | 车载总线通信故障的分析及解决方案

-

行业聚焦 | 基于AI的汽车智能网联系统信息安全检测技术

行业聚焦 | 基于AI的汽车智能网联系统信息安全检测技术

-

行业聚焦 | 基于计算机视觉的汽车自动泊车系统研究

行业聚焦 | 基于计算机视觉的汽车自动泊车系统研究

-

行业聚焦 | 车联网环境下无人驾驶汽车的局部路径追踪导航研究

行业聚焦 | 车联网环境下无人驾驶汽车的局部路径追踪导航研究

-

行业聚焦 | 智能网联汽车用户体验优化研究

行业聚焦 | 智能网联汽车用户体验优化研究

-

行业聚焦 | 车载信息娱乐系统中的人工智能技术应用与用户互动模式

行业聚焦 | 车载信息娱乐系统中的人工智能技术应用与用户互动模式

-

行业聚焦 | 车载导航系统中的无线通信技术与实时数据更新功能

行业聚焦 | 车载导航系统中的无线通信技术与实时数据更新功能

-

行业聚焦 | 物联网驱动下智能汽车智能导航系统的设计与实现

行业聚焦 | 物联网驱动下智能汽车智能导航系统的设计与实现

-

行业聚焦 | 基于数学算法的智能汽车电控系统优化

行业聚焦 | 基于数学算法的智能汽车电控系统优化

-

行业聚焦 | 基于深度学习的车载垃圾图像分类与识别系统设计与实现

行业聚焦 | 基于深度学习的车载垃圾图像分类与识别系统设计与实现

-

行业聚焦 | 利用数据分析和可视化技术提升汽车驾驶安全性研究

行业聚焦 | 利用数据分析和可视化技术提升汽车驾驶安全性研究

-

行业聚焦 | 智能驾驶辅助系统在新能源汽车中的应用

行业聚焦 | 智能驾驶辅助系统在新能源汽车中的应用

-

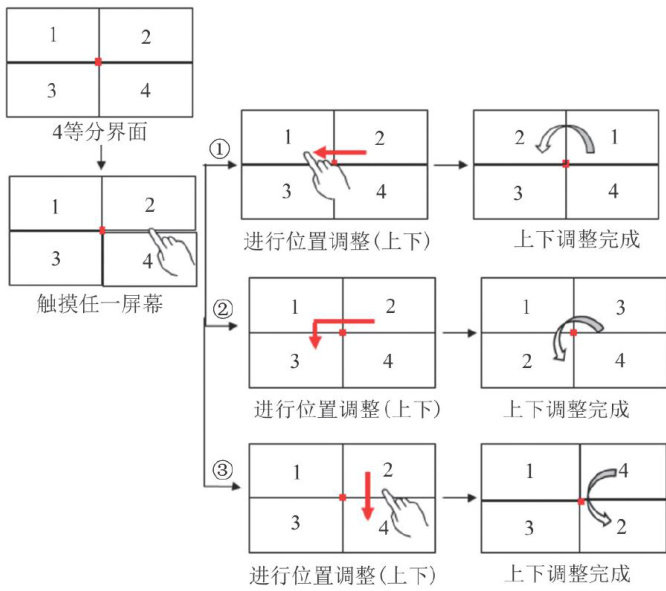

行业聚焦 | 一种车载智能多模交互策略

行业聚焦 | 一种车载智能多模交互策略

-

技术交流 | 铝巴折弯处热缩管热缩褶皱问题研究

技术交流 | 铝巴折弯处热缩管热缩褶皱问题研究

-

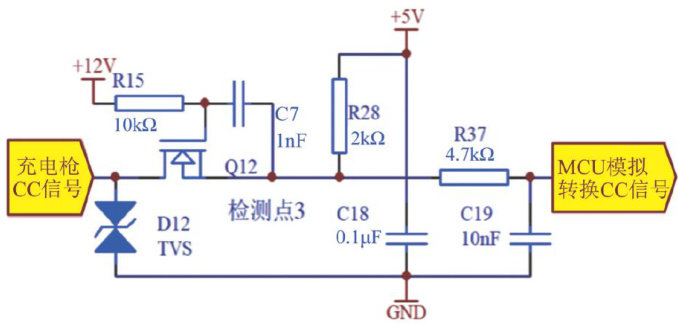

技术交流 | SOME/IP在车载安卓系统中的研究与应用

技术交流 | SOME/IP在车载安卓系统中的研究与应用

-

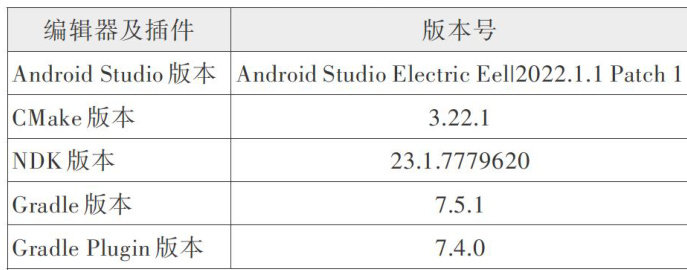

技术交流 | 车载交流充电机V2X引导电路设计

技术交流 | 车载交流充电机V2X引导电路设计

-

技术交流 | 激光DLP投影技术在自适应远光灯中的应用研究

技术交流 | 激光DLP投影技术在自适应远光灯中的应用研究

-

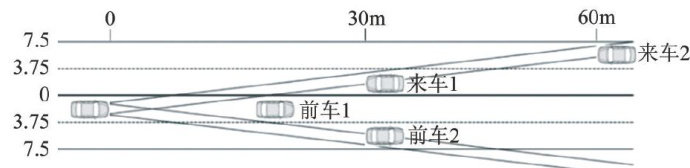

技术交流 | 自动紧急制动系统控制策略设计

技术交流 | 自动紧急制动系统控制策略设计

-

技术交流 | 压差及气压类传感器试验分析设备设计及应用

技术交流 | 压差及气压类传感器试验分析设备设计及应用

-

技术交流 | 基于域控制器的驱动防滑系统分模式控制方案

技术交流 | 基于域控制器的驱动防滑系统分模式控制方案

-

技术交流 | 基于功能安全的汽车远程启动策略研究应用

技术交流 | 基于功能安全的汽车远程启动策略研究应用

-

技术交流 | 从后装走向前装的车载娱乐产品

技术交流 | 从后装走向前装的车载娱乐产品

-

技术交流 | 自适应控制算法在汽车电路调控中的应用

技术交流 | 自适应控制算法在汽车电路调控中的应用

-

技术交流 | 汽车贯穿式尾灯配光镜外观品质提升策略

技术交流 | 汽车贯穿式尾灯配光镜外观品质提升策略

-

技术交流 | 一种元件翘起不良检测方案

技术交流 | 一种元件翘起不良检测方案

-

技术交流 | 基于PLC的自动物料转运小车控制系统设计

技术交流 | 基于PLC的自动物料转运小车控制系统设计

-

技术交流 | 浅谈吉利汽车的音乐灯光秀

技术交流 | 浅谈吉利汽车的音乐灯光秀

-

技术交流 | 智能温度控制技术在汽车空调系统中的应用

技术交流 | 智能温度控制技术在汽车空调系统中的应用

-

技术交流 | 车载激光雷达在智慧交通中的应用

技术交流 | 车载激光雷达在智慧交通中的应用

-

技术交流 | 汽车电控系统中多传感器信息融合技术的应用

技术交流 | 汽车电控系统中多传感器信息融合技术的应用

-

技术交流 | 传感器技术在汽车安全气囊系统中的创新与响应速度提升

技术交流 | 传感器技术在汽车安全气囊系统中的创新与响应速度提升

-

技术交流 | 基于ISO13400标准的以太网安全连接

技术交流 | 基于ISO13400标准的以太网安全连接

-

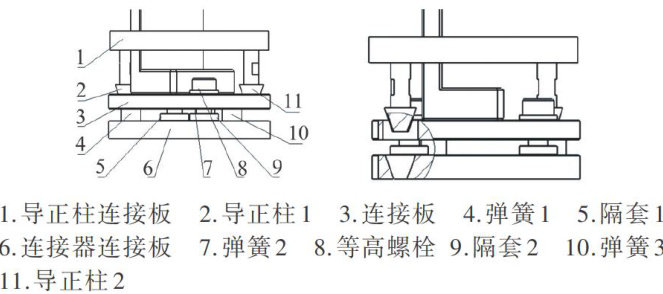

技术交流 | 汽车零部件测试中浮动机构的设计与应用研究

技术交流 | 汽车零部件测试中浮动机构的设计与应用研究

-

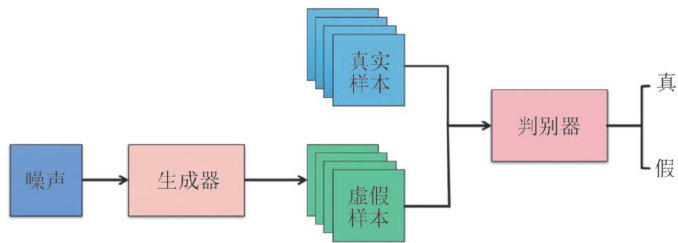

技术交流 | 生成对抗网络在汽车零部件识别中的应用

技术交流 | 生成对抗网络在汽车零部件识别中的应用

-

技术交流 | 汽车扁线电机安装工艺与机器人协同系统应用

技术交流 | 汽车扁线电机安装工艺与机器人协同系统应用

-

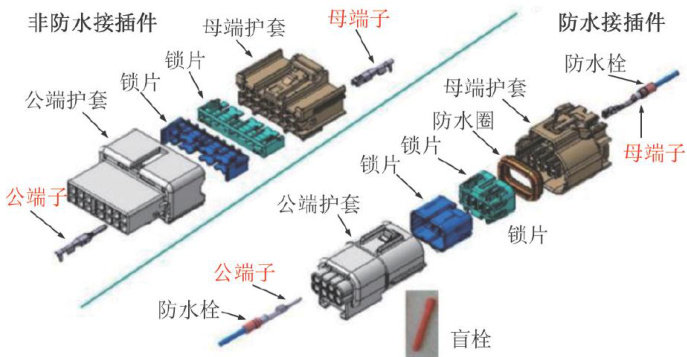

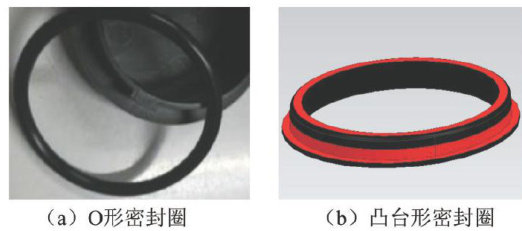

技术交流 | 线束插件进水问题排查及优化

技术交流 | 线束插件进水问题排查及优化

-

技术交流 | 新能源汽车的空调压缩机的检测与维修

技术交流 | 新能源汽车的空调压缩机的检测与维修

-

技术交流 | 汽车外后视镜抖动的分析与解决

技术交流 | 汽车外后视镜抖动的分析与解决

-

技术交流 | 某车型车载远程通信终端节点丢失问题分析

技术交流 | 某车型车载远程通信终端节点丢失问题分析

-

技术交流 | 汽车自动变速器故障的诊断与维修研究

技术交流 | 汽车自动变速器故障的诊断与维修研究

-

技术交流 | 电动客车牵引系统逆变器故障诊断与容错控制

技术交流 | 电动客车牵引系统逆变器故障诊断与容错控制

-

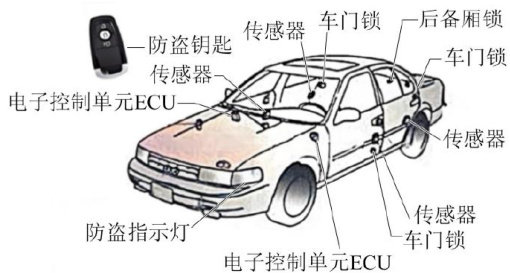

技术交流 | 汽车防盗系统导致发动机启动故障的诊断研究

技术交流 | 汽车防盗系统导致发动机启动故障的诊断研究

-

技术交流 | 重型商用车前照灯常见故障与改进分析

技术交流 | 重型商用车前照灯常见故障与改进分析

-

技术交流 | 汽车检测诊断技术在维修中的实践应用

技术交流 | 汽车检测诊断技术在维修中的实践应用

-

技术交流 | 新能源汽车电动机故障诊断与维修方法探讨

技术交流 | 新能源汽车电动机故障诊断与维修方法探讨

-

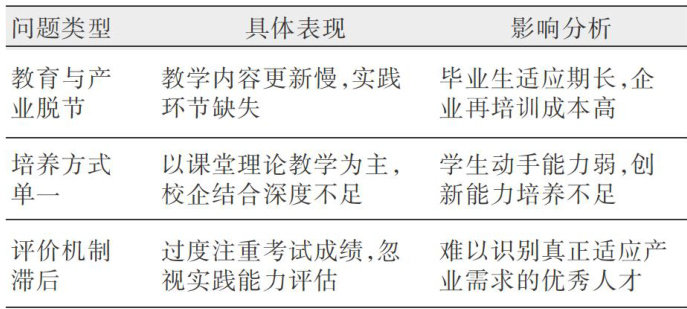

技术交流 | 汽车行业人力资源管理创新与人才培养路径研究

技术交流 | 汽车行业人力资源管理创新与人才培养路径研究

-

技术交流 | 汽车产业转型对区域经济的驱动效应与挑战

技术交流 | 汽车产业转型对区域经济的驱动效应与挑战

-

技术交流 | 汽车产业人才培养创新与流动对发展的影响

技术交流 | 汽车产业人才培养创新与流动对发展的影响

-

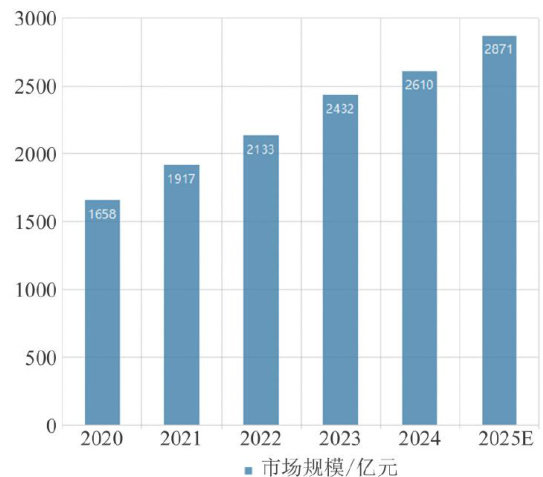

技术交流 | 先进充电桩技术发展概述与展望

技术交流 | 先进充电桩技术发展概述与展望

,且车身无明显抖动,为最优启动控制策略。

,且车身无明显抖动,为最优启动控制策略。 两点,通过时间继电器设定装卸货时间,借助拨码开关设定转运次数,具备正反转、短路、过载保护、急停及空载停止等功能。该系统操作简便,适用于无工控基础人员,可替代人工,有利于降低成本及职业病风险。

两点,通过时间继电器设定装卸货时间,借助拨码开关设定转运次数,具备正反转、短路、过载保护、急停及空载停止等功能。该系统操作简便,适用于无工控基础人员,可替代人工,有利于降低成本及职业病风险。

登录

登录